江南建筑的根:隐没800年的古宅群秘密

2011-12-29章桦

环球人文地理 2011年6期

东、西洞庭山岛集中了江南古建筑的精华,从宋代到清末民国时期的古建筑都可以在这里看到。因此,从建筑的角度来说,江南的根在这里。

大多数老宅的主人是历史上显赫一时的洞庭商人,他们凭借着雄厚财力,在太湖烟波里演绎出一幕幕建筑奇观。更难能可贵的是,洞庭商帮“商而优则仕”,他们重视读书、诗礼传家,这样的传统也给建筑增添了许多文化色彩,比如明代状元王鏊的故居“惠和堂”,就处处体现了儒家思想与传统商业精神的交融。

而西洞庭山岛上的敬修堂,更是有着太多的传奇色彩。据说,它曾经是乾隆下江南时的“金屋藏娇”地,那扇非同寻常、雕刻着12条龙的落地窗户,似乎还在给今天的人们诉说着什么……

“钻天洞庭”打造的江南豪宅

在800年前的历史上,金兵南侵,北宋灭亡,无数的达官显贵、富商巨贾从中原一路南逃。他们中的许多人流落到了太湖东、西洞庭山岛,开始聚族而居,并且繁衍至今——现在,两岛上的大族,多数都是北宋贵族的后裔,而西山岛上留存至今的宋代辘轳双口井,就见证了当年祖先们的南渡岁月。

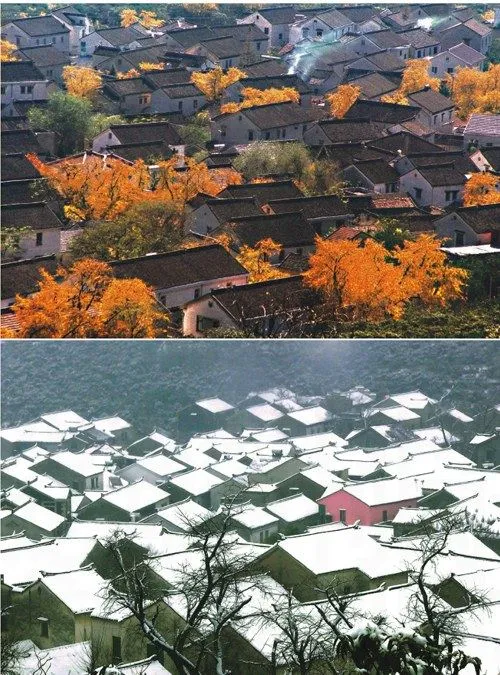

正是这些北方的移民,开启了东、西洞庭山的繁荣时代,他们不仅带来了满箱钱财、珍宝,还有深厚的文化。从公元13世纪开始,东、西两岛大兴土木,规模之大、建筑之精,一时冠绝江南。时至今日,仅东洞庭山岛的杨湾村就有二十几处古宅,而小小东山镇上竟集中了6座国宝级古建筑。

相较东山岛来说,1994年前的西洞庭山岛由于交通不便,岛上更多的古迹得以完整保存。其中,古建筑就有1000幢以上,经典的有宋代禹王庙;明代古店铺、东村楠木栖贤巷、明湾村独特的青砖斜砌扇形房;清代堂里村雕花楼、东蔡村芥舟园和春熙堂、西蔡村爱日堂和敬修堂等。

从东、西两岛古建筑的修建年代来看,它们一直是连续的,从宋代开始再经元、明、清、民国四代都没有间断过,但高潮却只在两个时期——南宋和明清。南宋是因为中原移民定居;而明清则与当地诞生的一个商帮——“钻天洞庭”关系密切。

钻天洞庭是指明清时兴起于东、西洞庭山岛的商人团体“洞庭商帮”。明代的苏州人冯梦龙曾经说过:“两山之人善于货殖,八方四路去为商为贾,故江湖得了个口号,叫做‘钻天洞庭’。”

钻,是指钻营,对于商人来说并不是一个贬义的词语。古时徽商以经营面广取胜,大开大阖,气势逼人,而心思细密的洞庭山商人则以本土盛产的棉布、茶叶、水产起家,细水长流,小生意做得稳稳当当。就靠着这份“钻营”与务实,洞庭商帮在明代中叶异军突起,成为与当时徽、晋、陕、潮(潮汕)四大商帮比肩的商人集团。到了清朝末年,洞庭商帮转战十里洋场,几乎垄断了当时上海的进口贸易,旧时上海滩的一句俚语:“徽帮人最狠,见了山上帮,还得忍一忍”就道出了洞庭商人的辉煌。

数百年里,洞庭商帮从不是全国最有名气的商人群体,他们在经商上不喜张扬,偏好隐贵,却选择另一种方式来“扎台型”(摆阔气)——在鼎盛时期,东、西岛上私家园林鳞次栉比,一座紧挨一座,争奇斗艳,每座动辄耗费万金。经历数百年的沧桑变迁,这些老宅虽已破旧,但那一进进门楼和厅堂上精美绝伦的雕刻依然在向人们描述着当年的盛景。

宰相故居与乾隆“金屋藏娇”地

也许是应了“商而优则仕”这句话,洞庭商帮中的王氏家族在明代出了个了不得的人物——王鏊。明成化十年(公元1474年),王鏊在乡试中取得第一名“解元”。次年,会试又取得第一名“会元”,而后参加殿试获一甲第三名,一时名震天下。

王鏊在明武宗(1506—1521年在位)时官至宰相,后因不满朝政黑暗愤而辞职,回到故乡太湖东山陆巷村。王鏊的归来为陆巷增添了无上荣光。王氏族人为他修建了一座气宇不凡的居所——惠和堂,惠和堂极尽工巧,精致富丽中又不显浮华。王鏊很是满意,他在此安居了14年,其间惠和堂不断扩建,终于形成了今天占地1万多平米、房舍厅堂160余间的格局。

惠和堂是古代、特别是明清时期士大夫宅第的代表,又是江南大型厅堂建筑的典型,极具观赏价值。当年围绕惠和堂四周,王鏊的门生们还修建了许多宅院,他们在此居住侍奉老师左右。而其中最著名的要数唐伯虎,他也曾在陆巷居住并为恩师题下了“海内文章第一,山中宰相无双”的楹联。

从王鏊开始一直到晚清,东洞庭山岛文风昌盛,300多年间光进士、状元就出了40多个,举人、秀才更是不计其数。这个仅几万人口的小岛,在科举时代取得的辉煌让其他地方实在有些望尘莫及,而当年的翰墨飘香无不印刻在这些传世的园林、老宅里,供今人瞻仰。

西洞庭山岛上,还有一座堪与惠和堂比肩的古建筑——敬修堂。敬修堂兴建于清乾隆十七年(公元1752年),占地面积2000余平方米,是西山岛现存最大的一幢古宅。创建人徐联习(1684-1753),字循先,号东村,是清乾隆年间知名的儒商。敬修堂前后共有六进院落,整座建筑布局紧凑,错落有致,细节处尽显江南的细腻温婉与精雕细琢。

敬修堂中最著名的景观是一扇雕了12条龙的落地长窗——众所周知,龙是封建时代皇权的象征,一座偏僻的民间宅院怎么敢如此僭越,把专属天子的图腾用来装饰自家的窗户呢?一篇由敬修堂徐氏后人保留至今的碑文道出了其中的奥秘。

碑文是由乾隆朝名臣刘墉(刘罗锅)、翁方纲联名撰写的,内容是纪念敬修堂女主人——殷夫人逝世的祭文,从祭文隐晦遮掩的语句中,人们了解到一个似乎只能在小说或影视剧中才能看到的传奇故事:乾隆皇帝二下江南时,在太湖西山岛结识了一位殷姓姑娘,乾隆和她一见钟情,不久姑娘便怀上了乾隆的骨肉。但由于她是汉人不能作为嫔妃入宫,为遮人耳目,乾隆便将她嫁入敬修堂。

再后来殷氏产下一女(实际应是公主身份),为表达歉疚之情,乾隆特派人在敬修堂殷氏母女卧房的落地长窗上,雕了12条不同形状的龙,表示自己每个月陪伴着她们母女俩。也由于生的是女儿的缘故,如此富丽堂皇的敬修堂竟没设一座书房。

殷氏与乾隆感情甚笃,据说后来乾隆每下江南都会到太湖中与她们母女相见,殷氏死后也很是哀荣,那篇刘、翁二人撰写的祭文就是明证,也正是因为这篇祭文,敬修堂——“乾隆金屋藏娇地”的传说才流传了下来。