寻找金山死魂灵

2011-12-29钟刚

南都周刊 2011年5期

郑森池像追逐一群幽灵一样,在美国西部的无人区寻找一百四十年前的“金山鸿爪”,他的照片中有尖锐的情感,那几乎像是乡愁的情绪。广东美术馆在展览前言中说,郑森池以史诗的形式书写了这段百年“华工血泪史”。

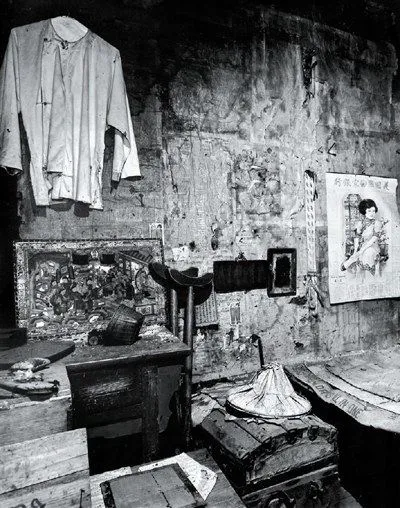

郑森池没有让任何一个人进入他的镜头。他拍摄了华工留下的庙宇、工寮、中药铺、杂货店甚至乱葬岗、赌场、妓院,但他总是乐意让场景留空。

寺院中的香火未绝,香客却被他“隔离”到了取景框之外。赌场如斯,却看不见人,只有那些玩法已经失传的赌具告诉人们,这是一百多年前的博彩游戏,而赌徒们已经很久都没来了。

尤其是在位于加州淘金重镇的费朵中药铺中,屋子里那股浓密的霉味,让郑森池嗅到了熟悉的过去,那是祖屋和家乡独有的气味,神台、炊具、簸箕,还有那盏煤油灯——这一切,都让从洛杉矶来的摄影师郑森池感到无所适从。

他要有极大的勇气来面对自己那暗藏已久的情感。有时,这种情绪会被掩盖;有时,它会慢慢地吞噬掉一个人。

今年五十八岁的郑森池,是一个寡言的、喜欢将有领T恤下摆扎进牛仔裤的壮汉,很难想象他背着那台120大底片相机,在沿着美国太平洋铁路的一千一百公里的旅行中,是怎样与孤独相伴。

他总是让眼前拍摄的物体孤立,像是留下一个位置给始终没有前来的那个人。

幽灵

1月14日,郑森池的145张黑白照片开始在广东美术馆展出。他多年的老友阮义忠、陈传兴专程从台北赶来参加开幕式。

陈传兴看完展览发现,这位故友用照片营造出了一个历史的时空,冷静地叙述着族群的过去,非常节制。

广东美术馆在展览前言中,则称赞郑森池“尽可能地以史诗的形式来表现这段百年的华工血泪史”。

这次展览的全部照片,都是郑森池在洛杉矶的公寓里放大,用的是传统的黑白银盐相纸。他已经尽量将照片放得大一些了——但还是有人觉得尺寸太小,他们像期待一个针孔摄影师一样希望郑森池暴露更多的细部,以便能更加真切地“闻”到那股来自美国内华达山脉的历史霉味。

这也是“摄影击穿记忆的坚冰”最为恰当的地点。因为当时修筑这条铁路的华工,大多来自当时处于动乱和贫穷的广东省四邑地区,他们抱着一个南瓜(食物兼“救生圈”),乘坐堪称“浮动地狱”的三桅帆船漂洋过海到北美洲谋取生路,很多人没有能活着回来。在展览开幕式上,广东美术馆馆长罗一平将这次展览视为一次富有文化与历史意义的“寻根返乡”。

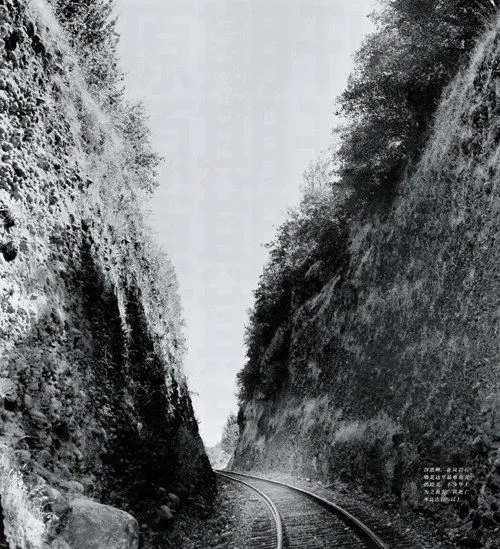

一张拍摄于“峰顶隧道群”的照片,被用作了海报,张贴在广东美术馆的大厅和电梯间。大片黑块的中下方,被一个碗口大的光线穿透。如今,隧道下方的铁轨已经拆除,马蹄形的隧道口也有了衰败的气息。这样一张被黑块包围的照片,如果不是出现在美术馆,它倒更像是暗房失败的产物。

不过,略知太平洋铁路的历史,就不难感受到其中的血泪与辛酸。峰顶隧道群是整条铁路最艰巨的工程,为了凿穿希亚拉山麓坚硬的岩层,不少华工在此丧生。尤其是在开凿长达1600英尺的唐纳隧道时,连续两年遇上美国历史上罕见的严冬,积雪最厚的时候达到十四米深,很多从中国南方来的、从未见过冰雪的华工,被活活冻死在帐篷里。当然,意外的火药爆炸、突如其来的雪崩,更是无情的杀手。

郑森池无数次地将镜头对向那些黑洞洞的隧道,最终他选择了四张照片展出。每一个隧道,都无一例外的深如魔窟。

像这些废弃的隧道一样,如今的太平洋铁路的许多路段都已改道,铁路旧线环绕的区域,几乎成为了美国的无人区,那已是探险家和铁路迷的乐园。

郑森池曾和他的铁路迷朋友G.J.克里斯·格里夫斯在这片区域反复兜转,他们也像其他旅行家一样开着越野车,“猎奇”地寻找着历史的痕迹。他们的运气还不错,不仅找到了华工居住过的工寮,他们甚至还在工寮里见到了一杆鸦片烟枪以及散落在石子里的一些陶瓷碎片。

当郑森池拿起这些一百四十多年前的华工遗物,他总会感觉时间似乎发生了逆转,唯一让他觉醒过来的是当时的工地现在已是废墟。久远的时间,足以让人和故事都飘散殆尽。

血泪

郑森池原本想在铁路沿线找到一块埋有这批筑路华工的有名墓碑,最终发现,这好像是一个奢望。

他也找到过一些乱葬岗。在那片洼地,树影打在了一片枯黄的野草上,迷人的光影效果会让任何一名到来的摄影师都为之沉醉。但坟墓已被掏空,尸骨早已在一百多年前被侨胞自发组成的社团运回“唐山”。

即使没有被运回的,也是草草掩埋。郑森池在加州奥罗维尔的一个坟场见到了他平生最简陋的一块墓碑,几块砖横七竖八地平躺在地上,砖上隐约可以读到一些中文——那显然是几名华工的尸骨合葬坟。

让郑森池感到至为辛酸的,是在一处临近太平洋铁路的洋人墓园,他原本打算尝试着找一找修筑这条铁路的华工墓碑,于是逐个碑文来辨认,临到天快黑了也未果,就在准备放弃,发动汽车离开时,他却从汽车的反光镜中发现在墓园的墙壁边有一块华人的墓碑,碑文上,刻有“敬如在”三个大字。

郑森池从车窗拍下了这张照片。一度坚持客观记录的郑森池,被那块寂寥的墓碑触动,那张照片色调肃穆,像是一声叹息。

到底有多少人在这条铁路上丧生,至今也没有官方的统计数据。但这些魂灵,却已飘散四处。

根据美国作家边达伟的考证,在1865年到1869年四年多的时间里,大约