CS

2011-12-29艾柯

南都周刊 2011年5期

像吴伯、伍伯这些坚持“道法自然”的耕种蓄养方式的农户,在推广CSA的NGO民间组织爱农会、泥巴坊和沃土工坊日复一日的寻访中,不断被发现,被介绍给他们嘴里的“城里人”。在西方和日本已经发起并流行了近半个世纪的社区支持农业(CSA),在中国才刚起步。

凌晨3点,广西柳州郊区的一座村落里,万籁俱寂。

村里人早都睡熟了,只有吴伯家还亮着灯。

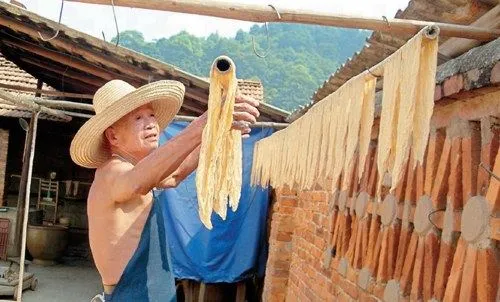

“差不多了”,吴伯捞出越来越厚的泡沫,把大部分柴火抽出,埋进灶膛底层的木灰里。火小了,豆浆凉下来,吴伯起身扯起“豆皮”来。一张张“豆皮”被扯起挂上竹竿,拿去屋外场上晾了。

从清晨的太阳开始晒,一直晒到日落,豆皮就成腐竹了。

做腐竹辛苦,麻烦。

做之前,要算好天气,不是大太阳天不行;

要晒一整天的太阳,晾晚了错过日出不行;

从泡豆到出锅起码要十二个小时,不通宵不行。

也有不辛苦、不麻烦的做法。

用巴西/美国/东北的黄豆,产量大,便宜好买;豆皮扯出来后,挂在一张大铁皮上,铁皮底下点废纸、塑料、破布烧。很快就干,随时能做,不用等太阳;用腐竹精,“豆皮”产出率高,颜色晶莹光亮;加防腐剂,搁一年都不坏。

东北黄豆甜,影响腐竹口味,巴西黄豆、美国黄豆转基因不说,味道更不对。非得是柳州本地的小黄豆才能做出纯正的口味。而这种小黄豆产量少,如今种的人少,贵,还难买到。

为了让这样的传统手工艺可以继续传承,广西爱农会一方面组织其小农网络里的农户来协助种本土小黄豆,一方面寻找年轻人来学习传统腐竹制作手工艺。如今受外来的廉价转基因大豆的冲击,小黄豆价格相对较高,爱农会更是提供补贴给吴伯,以便其继续使用本地小黄豆来做腐竹。

2008年春天,广州一家注重环保、支持CSA(社区支持农业)理念的NGO组织沃土工坊,从柳州有同样理念的NGO组织爱农会那儿得知吴伯的腐竹,特意上门拜访,拿了一些回来卖。

卖出几扎后,雨季还没过,客人的投诉就来了。“买了没多久,打开腐竹袋子一股霉味,还卖得那么贵!”面对这种投诉,沃土工坊的创始人阿标并不意外。

“抱歉,忘记告诉你我们的腐竹买回家要立刻放冰箱了。传统工艺做的腐竹不放防腐剂,的确容易坏,最近雨季,霉得更快。你拿回来,我给你换。”

不单是腐竹,沃土工坊从爱农会的合作农民那里拿回来的有机大米、面粉、蔬菜,都没有市面上的耐放、品相好。为此,阿标和他的同事不得不反复提醒客人,以免矛盾。

在西方和日本已经发起并流行了近半个世纪的社区支持农业(CSA),在中国,才刚起步。

这种模式于上世纪70年代起源于瑞士,并在日本得到最初的发展。当时的消费者为了寻找安全的食物,与那些希望建立稳定客源的农民携手合作,建立经济合作关系。

如今,CSA的理念已经在世界范围内得到传播,它也从最初的共同购买、合作经济延伸出更多的内涵。