“疯女子”张平宜

2011-12-29陈婉容

南都周刊 2011年9期

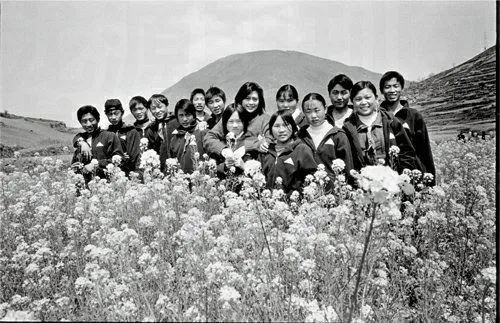

在台湾,她是获得过大奖但不按常理出牌的“奇怪的记者”;而在麻风村,为了麻风病人子女的教育问题,她“像疯子一样作战”了十年。近日,本报特约记者在台北专访了这位有传奇色彩的都会女子。

每个人的人生,都会直面厚重艰难的课题。是逃避,还是用力在生命的轨迹里添上厚重的一笔?

台湾女记张平宜选择了后者。张平宜曾是台湾新闻界最出色的记者之一,12年职业生涯中,以作品《台湾艾滋病防治经验》、《终战五十年省思日本三大反人道罪行》先后获得台湾新闻界最大的奖项“吴舜文新闻奖”和“行政院新闻局金鼎奖”。

得到两个业内备受肯定的大奖,她认为这已经足以证明自己在新闻领域这个行业没有交白卷了,于是她开始思考:“下一个更大的挑战会在哪里?”那时候她的小儿子刚诞生,她觉得辞职当个全职妈妈,陪伴两个孩子成长,是她人生接下来最重要的挑战和新的阶段。

“要做个好记者可能要六亲不认,常常家里人都被你撇在后面,所以决定回家当全职妈妈,会觉得可以唤醒自己的某一部分,升华一下,从一个记者转型到全职妈妈。”

但在作出抉择前夕,一次在中国四川麻风村的采访经历,改变了她的人生规划。

另一个世界

1999年夏天之前,张平宜尚未意识到麻风村会与自己的生命有什么紧密联系。

当时,她是台湾《中国时报》的资深记者,工作稳定;家中有一栋4层楼的依山别墅,并配备佣人,开跑车,爱时髦,生活无忧。

像一些同龄女性一样,随着小儿子的降生,她打算辞职当专职家庭主妇。在辞职前,她安排了最后一次采访任务—跟着国际救援组织到云南、四川一带的麻风村考察,当时她来到四川省凉山彝族自治州一个叫大营盘的小村庄。

我们的采访在张平宜台湾“希望之翼协会”的办公室进行,这是一套三居室的普通公寓,与大部分台湾女人给人的温婉感觉不同的是,张平宜说话声音不仅不嗲,还很大声,隔壁房间都能听得到。回想起十几年前第一次到大营盘的情景,仍然会忍不住大叫,“我上了那个厕所,妈呀,太可怕了!”

那是另一个世界。

从1959年开始,因为麻风病的蔓延,当地政府在大营盘建立了麻风康复村,对麻风病人实行隔离集中的治疗,张平宜到来的时候,这里已经遭受麻风病侵蚀半个多世纪。

第一次从台湾深入到大陆偏远底层的农村,穷山恶水,生活条件极其恶劣。封闭隔绝的破败景象让她震惊。这些村子极为偏僻,利用自然地形与世隔绝,仍停滞在无水无电、刀耕火种的原始社会。无家可归的老残病人遭疾病侵袭,有人眼瞎、鼻残、五官严重扭曲变形,有人缺手断脚,只能在地上匍匐爬行,包伤口的布烂了,苍蝇在周围围绕,走过的地方都是血痕。

“那里的孩子,他们没有一个穿着像样的衣服,很多人光着身子,身上脏得只能看到两颗眼珠子,眼神空洞”,初到大营盘时,张平宜很疑惑为什么这个地方的孩子脸上都长满了一颗颗的痣?直到她走近一看才知道—“天啊!那不是痣,而是一只只苍蝇停在孩子们的脸上。”

他们是麻风病人的子女,生在麻风村、长在麻风村,除了集体户口外,他们没有自己的身份。麻风病人尚有身份和补助,他们的子女却一无所有,麻风病人的第二代、第三代不仅是文盲,更是所谓的“幽灵人口”,背负着麻风病人的宿命,他们走不出麻风村。没办法读书,个别人只好隐瞒身份到外地去上学。

麻风病人没有被安排在疗养院集中治疗,生活在最原始的山村中与世隔绝。麻风村民只能近亲通婚,一生再生,小孩也没机会受教育。出生、成长、成婚,又有新的孩子源源不绝地出生,一条看不见的线似乎圈着这些被命运诅咒却无辜的脸。

张平宜是个爱哭的人,但她认为自己并非是一个没有见过世面的弱女子,多年从事的记者职业早已让她给自己披上防护衣,但是她哭了。

从人道的立场来看,这件事让她于心不忍。她开始质问自己:“当一个记者,你还能够做什么事情?是回来可以把你看到的实际做一个报道,然后利用小小的人脉,去替他们争取一些社会的舆论吗?”

最初她的想法很简单,只打算尽一个记者的职责,将看见的事情传播出去