我们应该怎样谈论日本文明

2011-12-29唐克扬

南都周刊 2011年10期

任何与“民族性”有关的话题总是处于两种危险之间,全面否定这种“民族性”的存在会使人觉得高深莫测,稍有了解却不加以更深入的考察则容易形成某种滥调,哪一种才是我们应有的态度?

“日本性”如何言说

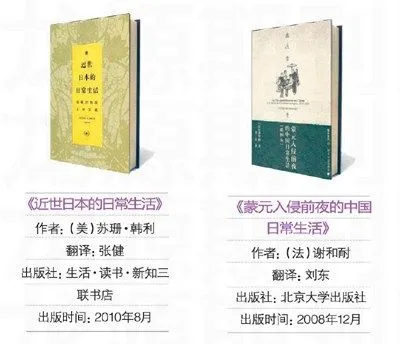

那还是上设计学院的时候,在学习日本建筑的课程中,老师交给我们一册苏珊·韩利的《近世日本的日常生活》,书名无法不使人想起谢和耐的名作《蒙元入侵前夜的中国日常生活》。都是欧美人看东方文明,又都是从日常生活见微知著的“总体史”。这很容易给人一种印象,以为这本书又是一本无所不包的百科全书式的巨帙,事实上,虽然韩利初到日本的时候正是年鉴学派的极盛时期,但是她出版这本书时已距她的学生时代过去了三十多年,不可能不体现出某种学理上的风气变化。

日本人的所谓民族性可能是被讨论得最多的话题,由于这两天发生的地震,这个问题又被摆到了案头上。华尔街日报中文网主编袁莉说:“回家排队,用公用电话排队,没有人乱扔垃圾。在这样大的地震灾难面前,日本人依然没有放弃他们的文明。这样的民族让人敬佩!”许多中国人对日本人在地震后的秩序井然由衷钦佩,地震后来自东京的一些图片在中国微博上广为传播,“几百人在广场避震完毕,整个过程,无一人抽烟,服务员在跑,拿来毯子、热水、饼干,男人帮助女人,跑回大楼为女人拿东西。3个小时后,人散,地上没有一片垃圾,一点也没有!”

我需要着重强调,在此时介绍韩利的著作,其目的并不是为这种言论带来更多的谈资,对民俗资料感兴趣的读者,大可自行到书中去寻找他们“希望看见”的东西。确实,书里也有大量的细节,可以有意无意地为以上的“文化比较”增添作料─比如,书中提到日本人的清洁观念甚至也体现在食具上,欧美人的刀叉不可避免和嘴接触,而筷子就不会云云。至于这种生活习惯上的差别不可能那么截然,这其中因和果的关系也很难说如此显明,但是它们大可以成为一种笼而统之的美学的下酒菜。在讨论日本家居艺术的时候,作者似乎油然地流露出了对于这种生活美学的激赏,她说到德川幕府时代的有钱人非常热衷于以一种“清寂行奢侈”的作风,也就是以最小的物质资料消耗获取精美的艺术形式,经济而有效。

不管怎么说,这本薄薄的书毕竟没有试图成为谷崎润一郎《阴翳礼赞》那样的著作,只是一味拿卓然自立的“日本性”做文章,和罗兰·巴特那种以他人杯酒浇心中块垒的游戏文本(《符号帝国》)就更不一样了。尽管西方社会对日本青眼有加的态度多少对作者的“初见”大有影响,本书中对日本近代生活方式独特性的剖析基本上还是冷静的和中性的,在享受作者铺陈资料的同时,读者应该注意到作者的叙述方式和论证结构,这似乎是本书最值得提到的特点。

面向未来与现实的历史

开宗明义,韩利的著作强调近代日本已经具备了高度的社会发展,和一般论者认为是那时日益倒退的论点不同。为了说明这一点,她为我们揭示出了这种社会发展广阔的本地上下文(local context)─在此,“文化”这个时常被滥用的词有了具体的含义─比如,在谈到德川时代日本城市的文明程度时,作者为我们指出了好几种不同的视角:日本人有效使用资源的传统可能囿于某种命定的地缘原因,而民俗信仰和迷信中的清洁卫生观对于民众生活习惯的影响,就属于文化中能动的一面了,人们行某些“污秽”事后而洗手,并不是因为了解传染得病的机理,而纯粹是出于不约而同的下意识,借由良好的社会组织力,这种信念凝聚成协调一致的社区精神,有利于社会对于环境卫生的监管。相形之下,工业化开始初期的西方社会并不见得比日本更加“干净”─作者的这些洞见在书中比比皆是,它不在于说明某种静态的民族性,而在于谁在谈和怎么谈这种民族性,从这种角度来看,作者对于日本民居样式的考察不仅仅在于指出其设计的巧妙与否,更在于说明“日常生活”是一个不可拆分的合体,它包括生活方式和生活态度两个参照面。

尽管取样颇丰,本书却避免了一种面面俱到的百科全书式论述─作者对于“健康”这个关键概念的剖析颇为重要,或许我们可以从中一窥作者的方法论。书的前六节从不同侧面讨论了一个“健康”社会的特征:开篇是对于“健康水平”本身的定义,由“住房和家装”而谈到“资源有效型文化”和“健康的生活方式”,以及在总体规模上讨论“城市卫生与身体健康”、“人口模式与幸福生活”的关系。作者在把“健康水平”作为本书标尺的时候,首先探讨了健康这个词自身的定义,在她看来,“健康水平”比“生活水平”更有效地反映出德川时代日本社会发展的实际状况,因为前者除了考察一些可以比较的指标(比如收入或住房面积),某些因素的有无(比如饮食结构中补充蛋白质的肉类)之外,还着重指出了在某种文化情境中这些指标的不同意义。从这个角度来看,拥有相对小的居住空间的德川时期日本人,并不见得就比其时已经开始工业化的英国人更加悲惨,“资源有效型文化”既是强调环境对于生活的意义,也强调文化自律的能动作用。

回头重读谢和耐的书,就会发现这本五十年前的“总体史”著作多少流露出一丝结构主义者特有的历史宿命感,似乎连那本书的题目(Life in China on the Eve of the Mongol Invas