从对“孙伟铭案”报道看媒体的角色定位

2011-12-29南玲峰

新闻世界 2011年2期

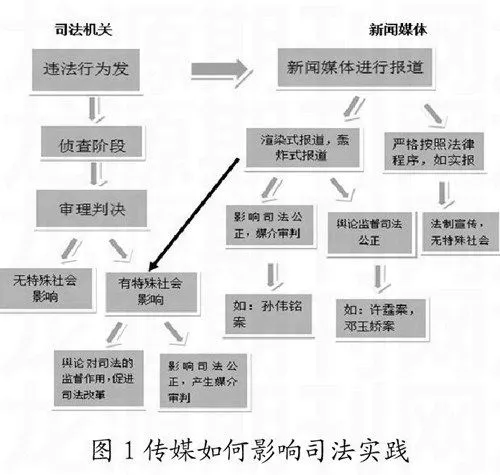

【摘要】在媒介对新闻事件的报道中,新闻自由就像一把“双刃剑”,一方面发挥着舆论监督作用,促进司法公正,另一方面又可能因为媒体权利的滥用,而影响司法审判。本文通过分析《华西都市报》对“孙伟铭案”的报道,指出媒体在报道司法案件中存在的问题,并以此为基础,进一步研究了公众舆论、新闻媒体和司法权力之间的关系,以探求媒体在司法案件中的正确定位。

【关键词】媒介审判 孙伟铭 《华西都市报》

从1997年的河南“张金柱”案,到2009年的 “邓玉娇”案,媒介舆论监督都在其中发挥了极大的作用。它通过为公众意见的表达提供平台,保障了司法公正,并促进了我国法律的健全。然而,媒介自由是一把“双刃剑”,在维护社会公正的同时,不可避免的受到媒介背后政治、经济势力的操纵。同时,媒体又有自己的利益和价值取向,参与报道者的理性和知识也是有限的,他们可能在报道某一案件时不自觉地掺杂自己的主观因素,于是,“媒介审判”出现了。

所谓“媒介审判”,是指新闻媒介超越正常的司法程序对被报道对象所作的一种先在性的“审判预设”。①这种“审判预设”损害了媒体作为社会公器的形象,是新闻媒体的职能错位,它使得司法独立和新闻自由的天平过分倾斜,有悖于法治精神。

2008年发生的“孙伟铭案”就是媒介审判的典型例子,虽然事件已过去近两年,然而却遗留给我们太多的思考。

一、《华西都市报》对“孙伟铭案”的报道

在整个“孙伟铭案”中,媒体扮演着一个很微妙的角色,电视媒体、纸质媒体、网络媒体铺天盖地的全方位、密集式报道,在充分行使舆论监督,极大满足受众好奇心的同时,也引发了一场对于媒体、司法、公正的大讨论。作为本土纸质媒体,华西都市报,无疑在这中间扮演了一个十分重要的角色,其报道更是体现了媒介审判的典型特征。

从2008年12月14日案发到2009年9月8日二审结束。短短的半年间,华西都市报针对孙伟铭案进行了《无证醉酒驾车4条生命凋零》、《醉酒驾车撞死4人一审被判死刑》等系列报道,近40 篇。

其中,对孙伟铭及其家庭的行为的挖掘介绍16篇,对孙伟铭庭审表现的报道9篇,报道案件诉讼进程的5篇,对案件进行反思的7篇,但是通过案件进行相关法律解释的仅仅只有1篇,其他报道2篇。

(一)事发之初

在事发之初,媒体还保持了应有的中立,客观的陈述了事情的经过以及案发后孙伟铭、孙家的反应。

如《华西都市报》在2008年12月15、16、17日的《无证醉酒驾车4条生命凋零》、《撞人司机酒醒吓得一动不动》、《为儿道歉 肇事者父亲流泪下跪》的报道。在这些报道中,没有过多的评述孰是孰非,但新闻标题还是具有一定的煽情性。其中,报道《肇事者父亲痛哭下跪代儿道歉》引来众多受众的关注。在《华西都市报》的网络评论板块共有2773条网友评论:大部分网友表示,看到肇事人父亲痛哭下跪代儿道歉时,纷纷流泪。但对于肇事人希望社会、执法单位、伤亡者家庭接受其道歉,几乎所有网友都表示不可接受。

自此,这场旷日持久、全民参与式的大讨论揭开了帷幕。

(二)一审前后

随着事态的发展,《华西都市报》开始逐渐丧失应有的客观立场,为了片面追求传播效应,开始不恰当的渲染。

在7月23、24、25、26日《“疯狂别克”司机一审死刑》、《醉酒驾车撞死4人一审被判死刑》后续——《积极赔偿取得谅解 二审或有可能改判》、《5名律师上书高法称醉驾撞死人判死刑过重》等系列报道中,“疯狂”“醉驾”“惨剧”充斥版面,甚至开始预设二审结果,变相引导公众视角,为孙家艰难而悲情的赔偿之路埋下了伏笔。

在《5名律师上书高法称醉驾撞死人判死刑过重》的报道中,更是片面强调:“在