简论电视剧《雪豹》的叙事逻辑

2011-12-29杨惠林

新闻爱好者 2011年8期

摘要:电视剧《雪豹》在全国各地热播以来,受到观众的一致好评,该剧跟以往的抗日题材的电视剧有些不同,主要表现在叙事逻辑上,该剧在叙事逻辑上主要体现了宏大叙事与个体叙事、大众化叙事与伦理叙事、精英文化叙事三组叙事元素的整合、冲突与融合。

关键词:电视剧 雪豹 叙事 融合

《雪豹》是由文章、潘泰名、陶飞霏等主演的抗战大剧,该剧改编自网络小说《特战先驱》,曾经在全国多家电视台创下良好收视率。虽然该剧演绎的是屏幕上常见的抗日英雄传奇故事,但却各有不同,这也为它增添了不少看点。该剧主要是讲述富家子弟周卫国如何从一名大学生成长为一名八路军优秀指战员的故事。该剧播出之后,在各地引起了强烈的反响,叫好声不断。笔者认为电视剧《雪豹》是少有的关于抗日题材的经典,它跟其他的抗日题材的电视剧在叙事方式上有很大的不同,不仅满足了大众心理的期待,还在某些方面突出了精英阶层的意义回归,该剧在叙事逻辑上主要体现了宏大叙事与个体叙事、大众化叙事与伦理叙事、精英文化叙事三组叙事元素的整合、冲突与融合。

宏大叙事与个体叙事的整合

叙事,通俗地说就是如何讲故事,采取什么样的方式去讲故事,故事讲得能否吸引人,完全取决于你采用的话语及方式。电视剧也是一种叙事艺术,与其他叙事艺术一样,电视剧叙事也构成了一种话语。

宏大叙事也称“元叙事”,从本源上讲,宏大叙事这一说法与后现代主义思想家利奥塔(Jean Francois Lyotard)密切相关。他将“后现代”的态度界定为“不相信宏大叙事”,因为宏大叙事中包含未经审判的形而上学,它依靠元叙事的合法化功能,拥有使现代社会合法化的至高无上的权威。在现代社会的宏大叙事旁,还存在着许许多多小叙事,而这些小叙事常常受到宏大叙事霸权式的压抑或排斥而显得无足轻重。罗斯(Dorothy Ross)在利奥塔的基础上,对宏大叙事做了进一步阐释:“由于将一切人类历史视为一部历史、在连贯意义上将过去和将来统一起来,宏大叙事必须是一种神话的结构,它也必然是一种政治结构,一种历史的希望或恐惧的投影,这使得一种可争论的世界观权威化。”①

这种叙事方式是和国家的意识形态紧密结合在一起的,国家的意识形态始终处于主导地位,掌握着话语权力,它排斥所有差异和零碎的话语。在这样的叙事形态中,所有的叙事者和叙事动作,都被纳入到一个总体性的、普遍性的社会理想、共识或权威框架当中,个体的声音被彻底忽视。以国家的利益、民族的使命作为个体存在的意义,统摄着个体存在的价值,主要表现在意识形态的指引下,构造出符合国家利益的理想主义和献身精神。在这里,个体就不再是个体,个体作为生命存在就完全是为了国家。

人是情感的动物,人是多面的、立体的,有着自身成长的逻辑。“也就是说,个体的命运,不能被完全预先设定,而是向一种‘不确定的、偶然的’命运开放,这是一种人物通过叙事自我实现的过程。”②电视剧叙事,更多是一种个体叙事。这种叙事模式就需要以个体为中心,以个体为出发点,更多地是以个体的情感、经历、成长作为关注点。个体叙事主要是以社会环境作为个体存在的基点,把个体放在波澜壮阔的社会大环境中进行展现,呈现个体丰富的情感、多彩的生活、复杂的心理、跌宕的人生,个体在社会这个大背景下成了舞台上的主角,以个体来再现历史、现实。

电视剧《雪豹》最突出的叙事方式则是将这两者完美地整合在一起,宏大叙事在这里具有象征意义,而个体作为主体则始终被放在最突出的位置上。该剧在第一集只是简单地介绍了1932年上海十九路军奋起抵抗日本侵略者的战争场面,在这里这个情节只不过是为主人公周卫国和陈怡出场作铺垫的,周卫国、陈怡冒着生命危险给十九路军送慰问品,结果他们被阻在战场上,发誓生死相依。这样的开头和铺垫在其他电视剧中是少见的,一开始还以为是把中国军队如何抗日作为整体描述的,但在第二集中,就再也没有提到中国军队,而是把周卫国、陈怡作为主角来渲染,之后,大部分的内容都是围绕着周卫国而展开的,周卫国的成长才是好戏的开头,如周卫国枪杀日本武士,之所以这么做,是因为该日本人欺负了陈怡,在他内心里,他已经深深爱上了陈怡。在这里,个体作为生命存在就有了“人”的意义。

在这里我们简单地回顾一下周卫国的成长历程,因为这是贯穿于整部电视剧的,是整部电视剧的主线。

周卫国(离家报考军校)→与萧雅相识、相爱(曾是他指腹为婚的妻子)→到德国深造(与日本军官竹下俊相识)→回国(抵抗日军侵略者,后与部队失去联系)→第一次到虎头山(后逃走)→到清风寨落脚(帮助八路军)→清风寨被日本军队攻陷(被八路军相救)→留在虎头山(看看再说)→真正加入八路军(加入中国共产党,信念提升9d0234ca1fefcb6f2c265676fc916959381030d519a4bac7c863813c8fcaac95)。

从以上路线图中我们可以看出,周卫国始终是作为个体而存在的,在他的内心里,有着最朴素的愿望,那就是为萧雅报仇,可以说这时的动机更多地来自“私”而非“公”,到虎头山逃走加入清风寨,他对八路军是抱着怀疑的心态的。后帮助八路军打第一次战役也是出于此种目的,中国人不打中国人就是他的信念,帮八路军就是在帮自己。后第二次到虎头山加入八路军也是抱着试试看的心理,八路军看到他军事上的特殊才能,邀请他加入八路军,他曾持怀疑的态度,另外八路军里一些干部对他这个国民党军官心里多少还是有些隔阂的,也是他犹豫不决的一个深层次原因。后来随着自己的观察和体验才发现八路军是真心抗日的、真心为老百姓的,这时的他才成为真正意义上的“革命者”,完成了信念的回归和提升。

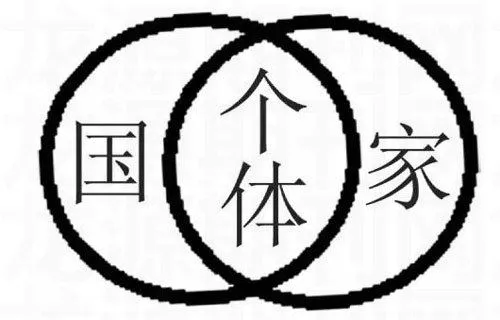

我们可以用一个简单的关系图来分析在电视剧《雪豹》中,个体、家、国之间的关系,如下图:

在宏大叙事中,国家利益、国家意识形态是排斥个体的,个体作为“革命者”而存在,意识形态捆绑了个体意识、家庭情感,个体是“国”的卫道士、是国家利益的化身。生命作为个体没有意义。“先治坡,后治窝”,“我是革命一块砖,哪里需要哪里搬”,就是很长一段时期文学艺术塑造的英雄脸谱的真实写照。而电视剧《雪豹》则是很巧妙地把三者表现出来,它不排斥宏大叙事,而是把此种话语表现得更加隐蔽一些,个体作为生命主体得到了淋漓尽致的发挥,在这里,个体是作为“人”而存在的。国和家是个体的自然回归,而不是我们预先设定的。

大众化叙事与伦理叙事之间的冲突

大众文化其实就是一种明星文化和商业文化,电视剧是作为一种商品而存在的,作为商品,能否盈利才是关键,商业文化的标准就是市场的盈利。为此,在叙事策略上,其叙事原则是模式化的,哪些东西比较受观众欢迎,他们便大量进行模拟复制,从而使它成为一种类型。③所以才会出现《我的团长我的团》中的龙文章、《亮剑》中的李云龙、《士兵突击》中的许三多式的“边缘英雄”、“另类英雄”。电视剧《雪豹》中的主人公周卫国与他们相比,多少显得有些“正统”,他受过高等教育,留过学,且精通多国语言,在他身上复合了太多的“唯一”,他果敢坚定、足智多谋、能文善武。

该剧的高明之处也正是塑造的周卫国这一英雄形象符合观众的心理期待,他就是我们心中的英雄。另外,该剧也移植了西方尤其是好莱坞一些经典影片中的特技和特效,观众长时期以来对中国电视电影兴味索然,而西方的一些影片在中国却是叫好又叫座,究其原因,主要是西方影视剧所塑造的人物是人性的,是一个人真性情的流露,让观众感知,其实英雄离我们很近。

然而大众化叙事由于并没有什么社会责任感,所以它用以吸引观众的法宝就是将人们心中潜在的欲望加以释放。这些欲望既然被“自我”所压抑,一旦能够释放,则会产生巨大的快感。所以,在大众化叙事中,色情、暴力及对各种禁忌的破除和展现成为必不可少的因素。大众化叙事叙述的并非历史,而是大众的梦。当我们企图在电视中寻找现实或历史时,无疑会投入制作者们有意或无意编织的梦世界。在这个世界中,现实不再成为现实,而成为一个人们所认为的世界;历史也不再成为历史,更没有成为现实,因为现实已经化成了想象,历史变成为人们的欲望现实。④而电视剧《雪豹》也在迎合着大众的这个梦,中国与日本的关系非常敏感也非常微妙,正是在这种背景下,周卫国领导的特战队和竹下俊率领的特战队斗智斗勇,跟日本军队火拼的场景让人非常解气,特战队队员个个都是好身手、神枪手,日军几乎都是一枪爆头而死的,可以说该剧正好迎合了观众的这种情绪,但是这种一味迎合却是非常危险的,电视剧《雪豹》在这方面处理得有些过火,不得不说这是一种遗憾。如在剧中中国士兵扒光了日本军人的衣裤,让日本军人裸死在玉米地里,把日本军人割头再吊起来等,多少让人觉得有些不可思议,电视剧《雪豹》中所塑造的中国军人的形象也因此而大打折扣。

伦理自然化,就是要使人物的行为符合人之常情,具有心理逻辑的合理性。它不是集中把主人公作为某一种品质的符号,将他身上所有的社会关系净化,从而走向两极化;也不是一味将主人公的行为与日常伦理对立起来,而是放在日常伦理中来展现人物,如果发生矛盾,也是日常伦理的丰富内容之间的矛盾,矛盾的解决也是合乎常理的解决。

精英文化叙事

精英文化叙事不回避对个体存在的追问,而是迫使人们去正视现实,正视历史,正视人生的意义。它把人们从麻木与沉沦中唤醒。精英文化话语努力真实地表达对于世界和人生的体验和认识,为人们提供一种人文远景和审美理想,复活人类面对生活的勇气、荣誉感、希望、自尊、同情心与怜悯心及自我牺牲精神。⑤它告诉人们,死亡并不可怕,可怕的是失去了生活的意义,人类虽然时刻面临着沉没的悲哀,但永远不沉的,是精神!

电视剧《雪豹》塑造了几个知识分子,如周卫国、陈怡、张楚等,在他们身上有着个人的情感,他们尊重生命、尊重朋友,有着爱情的追求,也有着为国献身的理想,但是在个体与革命发生冲突时,他们毫不犹豫地选择了后者,而这种选择则是深思熟虑的结果,也是个体情感的自然过渡,这种自然过渡就让个体的生命意义与国家命运紧密完美地整合在一起。如周卫国、陈怡、张楚在一场阻击战中,准备突围时,周卫国叫陈怡跟着张楚,张楚说:“陈怡跟着你我放心,论文化你不如我,论打仗我不如你,跟着你安全。”

这时的张楚在敌军重重包围之下,觉得自己突围并没有多大胜算,只有自己留下来阻击日军,周卫国和陈怡才有可能突围出去,他想到的是别人,唯独不是他自己,尽管他与周卫国在陈怡一事上有隔阂甚至是矛盾,但是在大敌当前时,他不顾自己的安危把生的希望留给别人。这就是精神,中国知识分子的精神,这就是中国革命的精神。

总之,随着时代的转变,国际文化的融合,中国的电视剧创作和审美接受必然会发生相应的改变。任何一部电视剧在叙事结构和叙事话语方面必须是多维叙事而不是采用单一的叙事模式,一部丰富优秀的电视剧则可能是多种叙事方式的整合。我们期待中国电视剧通过叙事方式和叙事结构的改变,创造更加丰富日新月异的电视剧叙事艺术。

注 释:

①程群:《宏大叙事的缺失与复归》,《史学理论研究》,2005(1)。

②刘婷、付会敏:《宏大叙事的个体性超越》,《当代电影》,2010(8)。

③④⑤杨新敏:《电视剧叙事研究》,北京:文化艺术出版社,2003年版,第99页,第101页,第121页。

(作者为红河学院新闻传播系讲师)

编校:董方晓