《东文报译》及其影响

2011-12-29冯晓婷

新闻世界 2011年5期

【摘要】十九世纪末,甲午战争后,中国开始通过日本学习西方知识,其中一个重要的渠道便是译报,《时务报》的《东文报译》便是这方面的代表。《东文报译》关于各国的译报反映了当时日本对世界的看法,这种从日本传入的知识也影响了中国人的知识结构。

【关键词】东学 译报 世界知识

《时务报》创刊发行之前,汪康年便拜托查双绥帮他物色日语报纸翻译人选。多年以来,中国一直没有重视日语教育,京师同文馆成立十余年没有培养专门的日语人才①。查双绥在信中对汪康年说:“我国通中西文者,尚不乏人,通中东文者,实不易觅……搜访再四,只有一日本人通中文者……”沈国威认为,查信中提到的日本人便是古城贞吉。②古城贞吉是日本熊本人,与中国渊源颇深,20岁时从东京第一高等学校退学后,自学中国文学及经学。③自《时务报》于1896年8月29日刊出第一期《东文报译》,古城贞吉共担任了57期的东文翻译工作,翻译时间最长、最为完整,是考察当时中国通过译报引进日本知识的珍贵材料,同时《时务报》庞大的读者群保证了译报的影响力。古城作为一名日本人,他的观点在一定上也反映了日本社会的一般看法。而《东文报译》的编辑权在中国一方,在这种知识的较量中,译报反映出了另一种日本的知识景象:选用日人作为翻译,一方面可能会使报纸的立场受到影响,但另一方面也避免了中国人视野过窄的弊端。古城的《东文报译》作为东学的重要组成部分,影响着中国人的知识结构。

历史上,日本一直是以“学生”的姿态出现在中国人的视野当中。在日本,关于中国的书籍汗牛充栋,而中国却似乎从未深入了解过这个一衣带水的邻邦,直到明朝才有关于日语的文献问世。④中日这种信息不对称的局面在19世纪末才开始有所转机,一些官员的日记里开始出现对日本的记录,如罗森的《日本日记》,何如璋的《使东述略并杂咏》,王韬的《扶桑游记》,这些书籍为当时中国的思想界打开了一扇窗,正如康有为所说“泰西诸学之书其精者,日人已略译之矣,吾因其成功而用之,是吾以泰西为牛,日本为农夫,而吾坐而食之。”⑤在当时精通英语者奇缺的情形下,与中国书同文的日本便成为了学习西洋知识的一个渠道,而其中,报纸成了一个重要的媒介。

中国通过古城贞吉得到的信息,虽然篇幅有限,每期最多不过二十来篇,少则两三篇,但涵盖面极广,从空间上涵盖了亚洲、欧洲、南北美洲,在选题包括了经济、政治、世界格局和百科知识。

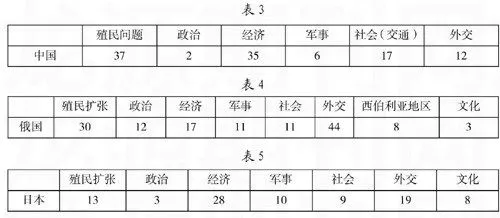

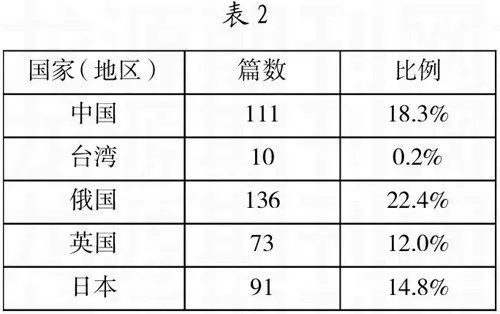

通过对比可以看出,在整体译稿中,关于亚洲的内容多达247余篇,占整个《东文报译》的近一半。从表1可以看到,《东文报译》对经济问题表现出了极大的兴趣,《东文报译》的第一篇文章是载于《经济杂志》的《美国共和党论新政》,其中就金银本位制进行了讨论。在整个报译中,经济问题凸显了它的重要性。在《论中国再兴海军之得失》中,就明确指出了在“政治颓废”的情况下,大兴海军只能是重蹈覆辙,而《论扩充海陆军务关系财政》更是强调了资本在发展军备中的重要性。明治维新后的日本废除了国内的行会垄断,鼓励工商业的发展,特别是制丝业,这在报译中也得到了明显的反映。见表3:

可以看到,译者所选取的内容大多是关于中国的殖民化和经济问题。殖民问题是当时中国最迫切的问题,占据了《时务报》大部分篇幅自不必说,而经济问题也受到了时务报的重视。早在十九世纪六七十年代,清政府就开始重视经济发展,并打出了“求富自强”的口号。到了十九世纪末,自强已经幻灭,只有求富的民族工业残留了下来。在中国的经济问题上,编译者选取的基本都是关于贸易、蚕丝业、制茶业等民族经济行业的内容。

从表2可见,在译报中,除了中国,涉及俄国的篇数最多。将以俄国为主题的文章细分,可得到表4:

从表4可知,关于俄国对外关系的文章最多,有44篇。由此可以看出,日本和中国对于俄国的扩张始终保持着警惕,虽然两国关注的动机不一。《俄人论英国海外政策》一文,分析了英国并吞八方的野心。文章最后评论:“然试问俄人数百年来果无吞食鲸吞之事乎?果未曾得寸地增尺土乎?”⑦

对于俄国,《东文报译》毫不掩饰自己的厌恶之情,关于俄国的文章多为联盟扩张,且少有正面的叙说,如《俄国阴谋将露》《论俄人性情狡诈》《论俄人性质》等文。在《地球二大患》一文中,作为“欧洲某种族”的俄国与美国并列成为了地球的公害,而这一看法在十几年后被证明是错误的,在“一战”中俄国完全沉寂了下去。对俄国扩张的关注显然更多地归结为日本,因为当时日本和俄国在满洲和朝鲜半岛问题上产生了很大的龃龉,而中国沿用了本朝初年的经验,采用了日本的观点。而《东文报译》所透露出来的日本又是怎样的情形?(见表5)

关于日本的信息多为经济和外交。如前文所述,日本在明治维新后,大力发展工商业,在译稿中可以窥见日本对经济的重视,不仅是本国经济,在接触未知国家时首先关注的也是该国的经济状况。如对古巴经济作物糖烟的重视,在《金银涨落》、《地球产金额》中对现代金银本位制的关注,反映了日本逐渐与世界同步,走向了商业时代的趋势。中国显然受到了日本的影响,花费了很大的篇幅谈论中国的经济发展状况。另一方面对于日本军事的关注则逊于经济,三国干涉还辽一事发生后,日本国内反响很大,日本政府因此制定了10年扩军计划,每年的军费开支占了政府一般会计支出