辽宁经济的可持续发展承接国际产业转移战略研究

2011-12-29鄂立彬梁强

北方经济 2011年16期

摘要:随着辽宁省经济的迅速发展和对外开放的扩大,承接国际产业转移一方面成为促进辽宁经济增长的重要因素,另一方面对生态环境、区域协调发展、经济结构、产业安全等方面的负面效应也引起了人们的关注。已有研究大都集中在产业转移的区位选择及其对经济结构调整的作用,鲜有从经济可持续发展这一角度来研究辽宁省承接国际产业转移效果的。因此,结合辽宁省的具体情况深入研究国际产业转移与辽宁经济可持续发展的互动关系具有重大的理论和现实意义。本文研究辽宁省承接国际产业转移对经济可持续发展产生的影响,提出了推动经济可持续发展的产业转移战略。

关键词:国际产业转移 经济可持续发展 生态环境 产业安全

国际产业转移所带来的资本形成、技术外溢、产业升级、贸易创造以及就业等效应推动了辽宁省的经济发展。但国际产业转移也给辽宁带来了一些负面效应,主要表现在产业结构升级滞后,对产业安全的威胁、自然资源的过度利用,对生态环境破坏、地区发展不平衡等方面。已有国际产业转移主要集中在石化、钢铁、装备制造业等行业,所造成的生态和环境问题比较突出,己经影响到未来持续健康发展。人们容易因为承接产业转移的积极影响而忽视这些负面的影响。要改变这种现状,就必须在大力推进承接国际产业转移中坚持可持续发展原则。

一、辽宁省承接国际产业转移的现状

辽宁省是我国重要的工业大省,矿产资源丰富,是中国重要的工业和原材料基地。同时,低廉的劳动力成本、门类齐全的产业结构以及现代物流业的发展等都为辽宁承接国际产业转移创造了良好的条件。2009年国务院批复的《辽宁沿海经济带发展规划》标志着辽宁省确定的“五点一线”开放战略正式上升为国家战略,为辽宁承接国际产业转移带来了更大的机遇和挑战。

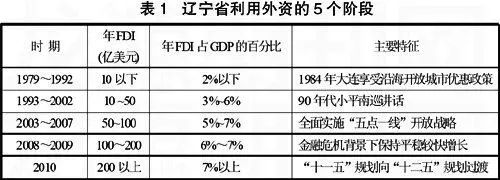

工业部门一直都是辽宁省承接国际产业转移的重点。辽宁省承接产业转移主要分布在饮料制造、食品加工、交通运输设备制造、食品制造、木材加工、医药制造、化学工业、电子及通信设备制造、房地产等行业。交通、通讯以及农业等基础产业由于投资收益率以及资本回收期等方面的原因,在承接国际产业转移中所占比重较小。2010年全年实际使用外商直接投资207.5亿美元,其中第一产业使用外资1.8亿美元,第二产业使用外资83.7亿美元,第三产业使用外资122亿美元,实际使用外商直接投资的三次产业构成为0.9∶40.3∶58.8。分行业看,制造业使用外资76.1亿美元,房地产业使用外资70.3亿美元,居民服务和其他服务业使用外资13.1亿美元。截至2010年末,辽宁在实际利用外资额中,工业约占60%左右,农业、林业、牧业、渔业、交通、通讯等基础产业所占比例不到5%。在第二产业中,外商直接投资主要集中于工业部门,尤其是制造业。2010年辽宁第二产业外商投资制造业占比重90.9%,外商投资在制造业涉及的领域比较广泛,有金属冶炼及压延加工、金属制品、交通运输设备制造、电气、电子及通讯设备制造、仪器仪表及文化办公用品制造,食品饮料加工、纺织、化学纤维制造、橡胶塑料制品等28个制造业部门。辽宁承接国际产业转移大体上可以划分为5个时期,具体见表1。

表1辽宁省利用外资的5个阶段

二、辽宁承接国际产业转移的可持续发展困境

(一)环境因素与资源问题

环境、资源问题是辽宁在承接国际产业转移中所面对的最艰巨的问题,也是影响可持续经济发展的主要因素。承接国际产业转移虽然有助于优化辽宁产业结构,缩小辽宁与东南部发达省份差距,但是其所造成的环境破坏,资源滥用等生态风险也很严重,辽宁省正承担着较为严重的生态环境恶化压力。

1.承接高耗能和高污染产业的国际转移。制造业是辽宁承接国际产业转移的主体,并且承接国际产业转移的主要产业已由轻工业转向重工业。外商对制造业实际直接投资额占当年全部外商实际直接投资额的比重基本都在1/3以上,多数年份甚至在一半以上。近年来,一些发达国家为减小本国的环境压力,从能耗、环保、税收等方面对高耗能项目进行限制,越来越多地将高耗能和高污染产业向发展中国家转移,客观上造成辽宁省承接钢铁、冶金、化工原料等产业的国际转移快速发展,对自身长期可持续发展不可避免地带来危害。

2.承接产业转移过程中对资源及环境利用不合理。辽宁省在与其他省市争夺承接国际产业转移过程中,某些时段在某些行业,客观上存在过度竞争,疏于对资源的保护和规划统筹,以牺牲资源为代价来争取项目,造成了自然资源的不合理利用,扭曲了经济结构。引进的外资企业中有一部分环保意识较为淡薄,环境保护资金投入不足,环境污染问题较为严重。

(二)产业转移地域分布不均衡加剧了地区经济发展的不平衡

外商产业转移的目的是追求经济利益最大化,因此必然会选择投资环境较好的地区。辽宁省各地区在经济发展水平、地理位置、投资环境、政策执行等各方面存在较大差异,省内各地区外商直接投资分布极不均衡。沈阳、大连利用外商直接投资占辽宁省利用外资总额的80%左右,其他城市所占比例较少。如果不能有效地改变这一现状,将继续加剧辽宁各地市经济发展的不平衡。

(三)产业转移产业分布的不均衡不利于产业结构升级

辽宁省承接国际产业转移仍然主要集中于制造业,附加值较高的高新技术和服务行业项目以及农业、能源、交通、通讯等行业承接国际产业较少,特色产业及新兴行业也较少。这种产业分布的不均衡将进一步加剧辽宁产业结构的失衡,也不利于优势产业的形成和经济的可持续发展。

(四)承接国际产业转移促使一些行业面临产业安全挑战

大量跨国公司在辽宁省进行国际投资和跨国并购,在拉动地方经济发展的同时垄断行为也屡见不鲜,多个产业面临生存挑战。过度依赖跨国公司使得一些产业有可能被外资控制。跨国公司会利用其市场和技术等优势实施限制竞争行为,妨碍或损害竞争。主要包括固定价格、分割市场、限制产量、差别定价、独家交易、拒绝交易、滥用知识产权、串通招投标、搭售或在交易中附加其他不合理的交易条件,等等。跨国公司凭借技术和品牌及规模经济优势,并购我省企业,构筑行业进入壁垒。诸多因素导致我省一些行业面临产业安全挑战。

三、实现辽宁省经济可持续发展的产业转移战略

(一)始终坚持走可持续发展道路

承接产业转移,既要重视把辽宁自身的资源、环境、劳动力优势同转移进来的资金、技术、管理等优势有机结合起来,更要重视资源配置效率、环境保护与治理、技术进步、产业结构优化等关系经济可持续发展的重要因素。生态环境保护和建设是经济开发的前提,可持续发展战略应该成为根本发展战略。

辽宁应把生态环境保护和经济建设的要求结合起来,在承接产业项目中应有所为有所不为,使吸收的产业生态化、环保化。同时加大环境保护的力度,通过加快技术进步和设备更新,更充分地利用国际产业转移效应,加强经济可持续发展的能力。

(二)调整和优化产业结构,促进技术进步

从存量和增量两方面,通承接国际产业转移,来优化产业结构。一方面,针对现有的经济结构,转变增长方式、改进清洁生产,改善环境质量,从而达到存量调整;另一方面,引导外资重点向清洁生产和循环经济为特征的制造业进行转移,从而达到增量调整。缩小污染产业所占的比重,减轻环境污染压力,实现由高投入、高消耗、高污染、低效率向低投入、低消耗、低污染、高效率转变。要大力发展清洁生产,以较少的资源和环境代价实现最大的经济发展。

技术进步对实现经济可持续发展至关重要,要充分地发挥承接国际产业转移的技术溢出效应。促进承接国际产业转移过程中的技术引进、消化和吸收,重点选择适用的便于消化吸收的先进技术,尤其是高效率、低耗能、污染轻的技术,以此来推动经济增长方式转变。

(三)促进各区域均衡发展

缩小区域经济发展差距是辽宁省经济可持续发展的重点内容,在承接国际产业转移过程中不容小视。辽宁各地区之间在要素禀赋、技术水平等方面差距较大,各地区之间既需要合理分工,又需要相互协调和补充。要加强对承接国际产业转移的引导和规划,促进各区域均衡发展。

(四)切实维护产业安全

从辽宁的省情出发,迅速建立重点产业信息发布和预警机制,在维护辽宁产业安全的同时,也可以有力地促进企业的信息化建设。加强行业竞争状况的监控,建立跨国公司定期报告制度。充分利用符合WTO规则的幼稚产业保护政策,对外资进入交通通信、能源资源、重大装备制造、石油石化、金融保险等战略性产业实行股权比例控制和准入限制,确保对这些产业的控制权和主导权。对于重大并购重组活动,省政府应创建多部门联合的并购审查机制,确保我省重点行业的产业安全。

参考文献:

[1]Globeman,S.Foreign Direct Investment and Spillovers Efficiency Benefits in Canadian Manufacturing Industries[J]. Canadian Journal of Economics,1979 (12).

[2]Helleiner,G.K.Transnational corporations and direct foreign investment[A].In H.Chenery &T.N. Srinivasan (Eds), Handbook of Development Economics[C].1989 ,Vol.II (Amsterdam: North Holland).

[3]Schive,C.The Foreign Factor:The Multinational Corporation’s Contribution to the Economic Modernization of the Republic of China[M].Stanford:Hoover Institution Press,1990.

[4]E Kharlna.Carrying-capacity as a basis for sustainable development:A case study of National Capital Region in Inaia[J].Progress in Planning,1999(52).

[5]武剑.外商直接投资的区域分布及其经济增长效应[J].经济研究,2002 (4).

[6]赖明勇,包群,彭水军等.外商直接投资与技术外溢:基于吸收能力的研究[J].经济研究,2005 (8).

[7]张思锋.循环经济:建设模式与推进机制[M].人民出版社,2007.

[8]孙雅娜,边恕.辽宁承接国际产业转移的能力与对策[J].辽宁经济,2007 (1).