华侨华人100年:从边缘到主流

2011-12-29王南

今日中国·中文版 2011年10期

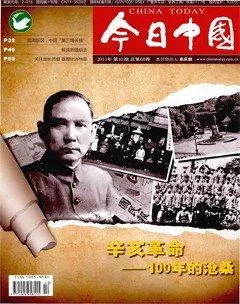

100年前,一场爆发于长江边的起义推翻了中国2000多年的封建统治,民主共和的观念得以深入人心,其中,华侨华人做出的贡献功不可没。

100年的发展,华侨华人已经遍布世界各大洲,其角色也从过去的苦力日渐走向社会主流,甚或成为居住国的社会精英。

民国建立以前,也即辛亥革命的前半段,孙中山大部分时间辗转奔波于海外,足迹遍及亚洲、美洲、欧洲,其间无论经费来源还是舆论声援,华侨助益最大、支持最有力,孙先生满怀感激慨叹:“华侨为革命之母,没有华侨,就没有中国革命。”

在海外华侨中进行的革命

1909年,辛亥革命领袖孙中山在美国巴蒙演讲3个多小时,听者多感动泪下。公宴会上,当地侨领及致公党首领簇拥着孙中山,推他坐首座;当时,有一位青年,跑到他跟前,伏叩说:“我要跟随先生,替先生挽皮包。”

孙中山说,革命是要杀头的,你有这个胆量?青年答曰:“杀头!我不怕!”这个青年就是现代国术家、技击家马湘先生,他是加拿大华侨领袖的子弟,1915年回国讨袁时,正式跟随中山先生,先后担任卫士、卫士长、副官等职,至孙先生在北京病逝为止。

马湘拜师,愿意无条件随侍孙中山,可说是辛亥革命与华侨关系的一个经典镜头。

这类铁心追随孙中山的华侨是辛亥革命的重要支撑。打响辛亥革命第一枪的黄花岗起义,72位烈士中有31位华侨,8位归国留学生。厦门大学南洋研究学院教授李国梁说,在南洋各国从事商业贸易的闽籍华侨人数众多,如陈楚楠、陈嘉庚、吴世荣等都成了著名的革命骨干。尤其是在1911年武昌起义后的革命高潮中,闽籍华侨在福建光复运动中的积极作用十分突出。

由孙中山领导的近代中国第一个革命团体——兴中会,20多个成员都是华侨。兴中会酝酿成立期间,旧金山的华侨还相当害怕,以致听其演说,便掩耳而走,孙中山以他先天的中西文化并举的潜在优势,形成强大的物质和精神纽带。后来兴中会的会员增加到300人,其中有华侨219人。武昌首义前,为倾覆清廷,孙中山先后实施了十次武装起义,其经费多为华侨捐助。

“漂泊在海外的华侨往往更能深刻体会到国强民壮的重要性,这种痛入骨髓的感觉和情绪,还有不自觉的自由民主思想的萌芽,使他们无私献身、不计名利地位。”《厦门文学》资深编辑王莹说。

美国是晚清以来华侨华人集中的地方,19世纪60年代就有了互助互济的洪门组织致公堂。华侨的生存作为一种社群而言,在当时的社会形态中,帮会就是一个实际的依托。在美洲,当地华侨百分之七八十参加洪门致公堂,当时美国洪门遍立各埠,华侨占十分之八九,会众有15万人。孙中山深知美洲华侨的分量,当同盟会成立一年前,他就加入檀香山致公堂,并获封为“洪棍”(最高之元帅地位)。其后,他为致公堂新拟章程,使之转化为进步组织。

整个辛亥革命期间,海外华侨华人为辛亥革命慷慨捐输、积极筹饷,部分华侨还投身戎伍、捐躯革命。海外的辛亥革命,甚至可以说直接就是在海外华侨中进行。

辛亥革命时期,华侨早已遍布五大洲,数字表明,1902-1908年的华侨人数达到20075--90075,因为国内生活的窘迫,不得不到海外谋生。有人甚至去当劳工。当年,流落海外的中国人多半伴随着辛酸眼泪。

清政府长期把华侨看做背弃祖宗的“天朝莠民”。经过千辛万苦有点积蓄回国的华侨又免不了遭受敲诈勒索。

辛亥革命倾覆清廷,结束了2000多年的帝王专制,建立了中国历史上第一个资产阶级共和国,使中国人民在精神上大大地获得了自由。

黄皮肤就是美

祖籍广东南海九江的胡垣坤是中国移民的第3代,生长在旧金山中国城。小时候,父母不许他在家说英文,一定要说广东话,要他记住自己的祖国家乡,记住自己的根本源泉。

当时在美国各地都有不同程度歧视有色人种的政策。20世纪40年代,胡垣坤在美军中服役时,曾在密西西比州一处受训,当地规定搭乘公车时,白人坐前,黑人坐后,胡垣坤不知应该坐在前面还是后面,就站在了中间。这期间他有时去营地外的小镇走走,用厕时发现厕所一边写着“White”(白人),另外一边写着“Color”(有色人),胡垣坤愤而回到军营用厕。

当时不仅他,所有在美国的华侨华人都被视为二等公民,即使是土生土长的华裔也不例外。

胡垣坤还记得小学的时候,旧金山教育局曾将目裔学生和华裔学生划分在同一所学校上学,当时日本的国势较强,在日裔的反对抗争下,旧金山教育局同意让日裔学生和主流学生上同—所学校,但华裔学生则仍必须在中国城上课。

胡垣坤心中产生一连串的为什么。华侨华人在美国特别是加州的经济发展中有相当大的贡献,包括淘金和修筑西岸铁路等,为什么中国人不可以人籍?为什么中国人不可以置业?为什么学校的外语课有法文、德文、西班牙文,却没有中文?这些不公平的现象使他产生搞清楚“为什么”的念头。

上世纪50年代和60年代,华人子女为了融入白人社会,不讲中文,只讲英语。有的华人家长给孩子带米饭便当,但是孩子不要,因为吃米饭会被同学耻笑。上世纪60年代中期美国黑人掀起民权运动。受其影响,亚裔开始觉醒。他们开始相信,“黄皮肤就是美,吃米饭是正常的。”

令胡垣坤欣慰的是,随着中国综合国力日益增强,国际影响力的提升,以及华裔的持续抗争,在美华裔的地位日益提高。旧金山和东湾奥克兰都出现华裔市长,加州以及其他州也出现华裔民选官员,联邦国会和总统内阁也有华裔的身影。

“全世界华侨华人对祖(籍)国都有着不可割裂的感情,这是一种比国内民众更具理想化的热爱故国的情感。”清华大学人文社会科学院教授龙登高如是说。

跻身居住国主流社会

与父辈隐忍内敛的传统观念不同,新一代的华侨华人以及他们的后代已经改头换面。过去二三十年,中国大陆新移民涌入纽约华埠,主流社会出现—波又一波的中文热,加上中国经济起飞的大背景,中文成为主流语言。

第二次世界大战之后,海外华人逐渐开始涉足居住国的政治舞台,20世纪70年代以后,越来越多的华人参与政治选举,担当政治职务。今天,在特定的全球化时代背景下,一些海外华人群落甚至出现了“参政热”。

进社区演讲、拉票、宣传中国文化,积极主动地走近当地人;不仅外语地道,而且娴熟地使用西方人便于理解的手法,赵小兰、骆家辉、朱棣文……他们成了中国文化传播者。

美国历史上首位华裔驻华大使骆家辉的祖父,100多年前来到美国,为华盛顿州的一个家庭做仆人,洗碗、扫地、洗衣服,以换取上英语课的机会,之后就像很多中国移民一样,他回到中国结婚、组建家庭,之后又返回美国工作,将钱寄回中国养活家庭,最后把整个家都带到了美国。

100年后,骆家辉宣誓成为华盛顿州的州长,搬进了州长的住所,而这里距离他祖父做仆人洗碗的地方只有1英里。这位华人移民第三代感慨说:“我们家族用100年时间,才跨越这1英里距离。”

“我以我的中国血统自豪,我也以华裔为美国作出的贡献自豪。”骆家辉说。他对产自中国的东西格外垂青:电脑、书籍、手机、家电、家具、玩具、衣物上都有中国的印记。

两年前,19岁的英国青年张敬龙宣布参选欧洲议员,在欧洲华人社会产生轰动。作为无党派的独立候选人,虽然落选,但是,19岁,对很多中国同龄人来说,还是在为搞清楚高考政治中的各种晦涩名词而厨庙的年龄,张敬龙却创造了历史。他是第一个华人欧洲议会成员候选人,也是史上最年轻的一位。

华人青年在海外参政,张敬龙并不是第一个,在他之前,现年26岁的成德仁是英国历史上最年轻的华人议员。

与张敬龙不同,更多的华人青年努力用事业的成功来证明自己的实力,刘洋就是其中的杰出代表。今年25岁的刘洋,已是一家英国主流华人媒体的创办者和发行人,他所创办的《伦敦时报》每周发行量为3万份,跻身英国华人主流媒体的行列。

在很多国家,商店在周末是不开门的,只有华人开的店才开门,所以生意好。但西方国家的选举日和投票日大多设在周末,以前很多华人为了多做一份生意,不去投票,他们认为多炒一个菜,多赚一分钱才是实实在在的。

现在不一样了,很多华侨华人社团鼓励华人在休息日去投票。只有你去投票了,当地的政治家才会关注你这个群体。西方政治关心“两票”,一是选票,二是钞票。现在华人经济实力提高了,如果参与投票,会更加受到当地社会关注。

回国兴业

大都会人寿2010年美国梦想调查报告的结果显示,大多数华裔都有稳固的经济基础,华裔在主流社会的作用越来越大。很多华裔的美国梦甚至变成了中国梦,近年来,一些新华侨华人回到祖国,投资兴业,为国人服务。

自从2008年金融危机来临后,世界经济低迷,中国经济企稳吸引了早年移民的华人回流。北美洲华人约600万,平均每5个人中就有1人“有意在中国购屋置产”。加拿大有近200万公民长期居住在海外,占人口总数8.8%。引人关注的是华人移民是这200万回流大军的主角。

很多华尔街的金融骄子也选择回国发展。一位从华尔街回来的基金经理表示,中国近年来的发展势头非常强劲,虽然国内基金公司的薪水没有国外高,但是与消费水平相比,国内的性价比更好;其次,中国基金业的发展仍然处于低水平阶段,未来发展空间很大。

危机中,很多人卖掉国外的房子“回流”。打开多伦多华人网站的二手房交易板块,能看到大量“回流急售”、“举家回流”,“毕业回国急售”等热门词汇。如果有人想留着房子升值,那就要“空巢”。

在美国辛辛那提生活了20年的施女士,在北京买了房子,准备养老。“如今,国内大城市生活很舒服,吃住条件和国外没有什么差别,而且生活习惯还更适应,尤其是食品。”她出国20年就想北京一样东西——糖蒜,虽然自己在美国也做,但是总觉得蒜的味道不对。而且国内的生活费用较低,可以提前退休,留出更多的时间和精力享受晚年生活。

海外华人对中国的崛起感到骄傲。在长达两个世纪的时间里,他们的祖国是贫困和失败的代名词,如今却在极短的时间里占据了全球的重要位置。世界各地的电视频道都在播放关于中国的节目。许多国家的民众踊跃报名学习普通话。中国对海外华人的吸引力因此显著增加。

前不久,中国国务院侨办副主任许又声率“文化中国·辛亥百年”北美艺术团到温哥华访问演出,他发现,到了加拿大,感觉主流社会对华人很重视,一个活动常常会吸引加拿大三级政府的要员参加。“这里面固然有他们对选举时的选票考量,但肯定与华人自身形象越来越好有关