边

2011-12-29杨勉

世界知识 2011年5期

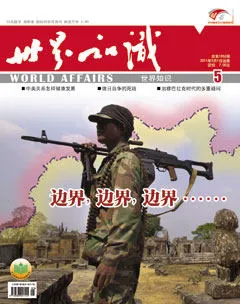

进入2月以来,柬埔寨和泰国在两国边境柏威夏寺附近争议地区多次爆发严重武装冲突,双方均动用了火箭炮等重武器进行相互炮击,造成人员伤亡。紧张局势引起国际社会高度重视,联合国安理会敦促两国保持高度克制,通过对话解决冲突。

柬泰边境冲突,凸显了近期国际政治的一个突出问题:由边界/领土问题引发的争执和冲突骤然增多。如果说柬泰冲突毕竟局限于东南亚一隅,那么俄日两国围绕南千岛群岛(日方称北方四岛)的争执,则因为两国在国际上的影响而显得更具冲击力。继去年11月梅德韦杰夫之后,俄多名官员接连登岛,而日本强烈反弹,内阁官房长官空中视察、外相亲赴莫斯科。自2010年下半年以来,中日钓鱼岛“撞船事件”、朝韩延坪岛炮击事件也都不同程度造成了地区局势的紧张和国际关系的恶化。此外,韩日独岛/竹岛之争、有关国家北极划分之争等领土边界问题,都有随时引发冲突的可能。

直到冷战时期尚非常抢眼的边界/领土争端,随着时代的变化和国际政治焦点的变迁,近年来似乎一度淡出了人们的视线。但是上述事件提醒我们:边界/领土问题依然不愿退出国际舞台。

边界与领土争端是引发国家间冲突的重要因素之一,关系到国际局势的稳定。一般来说,边界与领土争端主要发生在两个国家之间,但有时也可能发生在多个国家之间。各国之间的边界与领土争端尽管在具体要求上千差万别,但实质上都是一样的,即一方或双方对现有边界的部分或全部走向持否定立场;一方或双方认为处于对方控制下的某地域或部分地域是属于自己国家的领土。所以,在一般意义上,边界争端与领土争端是一个问题的两个方面,边界争端同时就意味着领土争端。

国家间发生边界与领土争端的原因错综复杂,归纳起来大致有如下几种。

殖民侵略瓜分的祸根

边界与领土问题有许多发生在发展中国家之间,其中很多案例的幕后有殖民主义留下的阴影。近代以来,亚非拉大部分地区遭到西方列强的殖民侵略。列强殖民将许多不同国家,或原属不同国家的不同地区,或原来尚未形成国家的部落地区强行并入一个殖民地;或者将原本是同一国家的土地划入不同的殖民地。列强之间还因争夺和交易而相互交换或割让殖民地土地。这种任意宰割和瓜分的做法,破坏了殖民地原有的领土构成和归属。亚非拉原殖民地获得独立、建立民族国家时,继承的就是这些充满历史遗留问题的殖民边界,这成为许多民族独立国家之间产生边界争执的重要原因。

看一看非洲地图就可以发现,许多非洲国家的边界呈直线式。非洲绝大多数国家继承的是西方殖民者留下的边界,这大多是殖民者在瓜分非洲时人为制造的边界,与非洲原有的历史边界大相径庭。它完全无视当地原有的传统疆域和民族—部落的分布范围,不顾当地民族—部落大文化习俗、生活习惯上的差异和自身生存的利益,这种做法给独立后的非洲国家造成极为严重的后患。例如,肯尼亚与坦桑尼亚的几何斜线边界,就是英德当年在东非殖民争斗后妥协的产物。根据1886年的一项英德协议,这条大体呈西北—东南方向的斜线,是两国殖民范围的分界线,界线以北为英属东非(今肯尼亚),以南为德属东非(今坦桑尼亚)。这条线既不是历史形成的,也不具自然地理特征,更不考虑被殖民前当地民族共同生活地域的现实,将游牧民族马赛人的生活地域一切两半。又如,在“非洲之角”,索马里人的居住地被分成英属索马里、意属索马里、法属索马里、埃塞俄比亚的欧加登地区和英属肯尼亚的东北地区五个部分。1966年英属索马里和意属索马里独立后合并成立索马里共和国,提出五部分统一的要求,邻国埃塞俄比亚、肯尼亚、吉布提(当时的法属索马里)坚决反对,由此引发了索马里与邻国长期的边界争执。尼日利亚与喀麦隆之间的领土争执是英国与德国殖民者留下的;马里与布基纳法索的边界问题是法国殖民统治后的遗留问题;利比亚与乍得之间的边界问题是法国殖民者与意大利殖民者交换殖民领土造成的。在亚洲,克什米尔问题(印度与巴基斯坦之间)、杜兰线问题(阿富汗与巴基斯坦之间)、麦克马洪线问题(中印之间)、巴勒斯坦—以色列问题都是英国殖民者制造和遗留的;而柬越边界问题、柬泰边界问题的历史形成,法国殖民者脱不了干系。拉丁美洲的边界与领土争端也多与西英法荷葡等老牌殖民者的殖民统治有关。

历史疆域与现实边界不吻合导致的认知差异

无论国家大小,其疆域都有一个历史形成过程。边界和疆域从古至今未发生过变化的国家几乎没有。在漫长的历史中,由于种种原因,绝大部分国家的疆界都发生过伸缩进退的情况,其控制地域时大时小,时多时少。一些地区在历史的这个时期曾经属于这个国家,那一时期曾经属于那个国家。一些国家历史上曾疆域辽阔,而现在的面积远不能与当时相比。古代波斯帝国的疆域曾囊括大部分西亚地区;古罗马曾经控制了整个地中海流域;阿拉伯帝国和奥斯曼土耳其帝国都曾横跨欧亚非三洲,后者还曾长期踞有巴尔干半岛腹地;蒙古帝国曾雄踞亚欧草原;奥地利曾是欧洲中心的大帝国;匈牙利曾是多瑙河流域的大国;东南亚中南半岛上的国家几乎都有过称雄半岛、控制半岛相当大地域的辉煌时期,但也都有过国力衰落、偏居一隅的时候。还有一些国家在建立初期并不拥有今日的辽阔面积,但以后却拓地千里,成为幅员辽阔的超大型国家,例如美国和俄罗斯。再有一些原本没有的国家从别的国家中分离出来,从母国疆域中划得了自己的领土。有时一个民族起源于或最早占有某个地域,建立政权,后又离开该地域,另一个民族又入主该地域并长期居住下来,乃至建立国家。历史变迁使相邻国家的历史疆界发生相互重叠是常见的现象。而不同国家和民族对国家疆域变迁的历史和现实的解读与认知往往相互矛盾,从而导致在边界走向和领土归属问题上发生分歧。对历史地理疆域认知范围的分歧反映在领土争端中,一些国家要求恢复历史上曾经拥有的疆域,这是一些领土争端产生的原因。另外,历史荣誉感与历史沙文主义等因素,也常常与边界和领土争端纠缠在一起。

跨界民族谋求“统一”,诉求升级和大民族主义作祟

由于多种历史原因,在不少国界两边往往会居住着具有相同文化历史起源,使用同一语言的跨界民族。国家政治疆界与民族疆界的不相吻合,带来了跨界民族统一与国家疆界稳定的矛盾。一些民族的“母国”以“民族国家”的理论为依据,奉行大民族国家理念,认为边界对面的相同文化民族是自己的同胞,其聚居之地理应与本国合并,要求将邻国境内的相同文化民族聚居地区归属本国。由此,一些同源民族“母国”对邻国跨界民族地区提出国家领土“统一”的要求,一些跨界民族力图脱离所属国家,谋求与同源民族“母国”合并。并且此问题还往往与上文中提到的历史疆域变迁纠缠在一起,从而引起国家间的领土纠纷。特别是冷战后,由民族分离主义引发的泛民族主义盛行,泛民族主义情绪膨胀,泛民族“统一”诉求升级,这是导致近年来边界与领土争端多发的重要因素之一。这一问题在跨界民族数量最多的非洲尤为突出。考虑到因跨界民族引起的领土纠纷严重影响了非洲大陆的安定,影响到非洲独立国家的经济社会发展,早在1964年7月,非洲统一组织国家元首和政府首脑在开罗召开会议,通过了一项重要决议,庄严声明每个国家必须遵守独立的非洲国家现行边界不变更的原则。即使在国家与民族关系建构相对成熟的欧洲,同样也受到跨界民族问题的不断困扰,尤其是与此相关的领土纠纷。第一次世界大战后,欧洲曾经出现过改变现行边界、使跨界民族得以统一的设想,结果各种利益冲突更趋激烈与复杂,最后人们只得从现实主义出发,1975年欧洲安全委员会成员国及美国和加拿大共35国通过了《赫尔辛基宣言》,其中一条重要内容就是第二次世界大战以后确定的欧洲国家边界不可改变。

一般情况下,因怀有不满情绪而对国家政权提出挑战的跨界民族,或要求自治,或要求独立,都涉及领土划分问题,其中的独立要求直接危及一个国家的主权和领土完整,是所有跨界民族问题中最棘手的。

战争结局和强权政治的安排

在现代国际关系准则确立之前,国家独立与主权的概念、边界与领土不可侵犯的原则都不是国际社会的普遍共识。在国际关系盛行强权政治的时代,领土的取得和边界的变更首先取决于国家力量的强弱和战争的结果,战争胜利的一方,不但要求战败一方赔款,而且常常附带让其割让土地。战胜者修改边界取得领土,战败者则割让领土,边界与领土的增减是常有的现象。但是,战争胜负的结果并不是一成不变的,随着国家力量强弱的变化和国际关系的重新组合,战争的胜败者经常交替,边界的变更并不能永久维持,这就出现了国际关系中不少地区被多次割来割去,一些领土几度易手,一些边界几经修改,甚至是在多个国家中倒手的现象。例如俄罗斯与波兰的边界就曾因战争数度修改,法德之间的阿尔萨斯和洛林也因战争胜负的交替相互易手多次,日俄战争和日苏战争曾使库页岛的归属几经交替。结果,在历史上留下了许多由割地造成的领土争端。

当年罗马尼亚与苏联在比萨拉比亚地区的争端也是这样。该地区历史上属罗马尼亚,后被沙皇俄国用武力割占。1918年罗马尼亚乘苏俄内战之机武力收复此地,但苏俄拒绝承认。1940年,苏联以武力相威胁要求罗交出此地,并且要求罗将北布科维纳地区作为赔偿一并割苏,罗被迫屈服。二战中,罗马尼亚参加法西斯阵营,利用德国侵苏机会再次出兵夺回此地。二战后期苏军反攻,又重新控制比萨拉比亚地区。战后签订的对罗和约规定此地属苏,但罗对此一直耿耿于怀,齐奥塞斯库当政时,罗经常与苏联为此地归属打笔仗。终至1991年底苏联解体,由比萨拉比亚主要地区构成的加盟共和国摩尔达维亚(现称摩尔多瓦)宣布成为一个独立的国家。

以20世纪为例,无论是两次巴尔干战争,还是两次世界大战,胜利者在战后都对战败国家的边界和领土进行了重新划分。尽管解决了一些边界与领土问题,但又制造了不少新的矛盾。一战后根据《凡尔赛和约》的安排,大规模调整了国际边界。波兰、捷克斯洛伐克、匈牙利等一系列国家独立,出现了新的边界。战败国如德国、奥地利、奥斯曼土耳其丧失了大片土地,保加利亚丧失了部分土地和出海口。战胜国中的法国、意大利、比利时、塞尔维亚、罗马尼亚、丹麦等从德国、原奥斯曼帝国得到了新的土地或收复了失地。德国的海外殖民地被英、法、日等列强瓜分。

希特勒利用了德国民众对《凡尔赛和约》极为不满的情绪,上台后不久即着手用武力修改一战后给德国规定的边界,先后出兵莱茵区、从立陶宛索取默麦尔、通过《慕尼黑协定》割取捷克斯洛伐克的苏台德地区、向波兰提出但泽走廊的领土要求,在波兰不肯屈膝的情况下,最终对波兰宣战,第二次大战由此开始。

二战后根据美英苏三巨头《雅尔塔协定》,决定了苏联与波兰以“寇松线”为基础的边界线和波兰与德国的奥德—尼斯河边界。这两条边界线使战后波兰在欧洲版图上由东向西搬迁了一大块。苏联据此名正言顺地从波兰得到了西乌克兰和西白俄罗斯,而让失去大片土地的波兰从德国获得了一块土地作为补偿。冷战时期,不但西德一直不愿意承认这样的安排,波兰人私下里对苏联的做法也耿耿于怀。

根据二战后的《雅尔塔协定》,作为苏联参加对日作战条件之一,日本的北方四岛(俄方称南千岛群岛)被苏联作为战利品纳入自己的版图。战后日本拒不接受这一现实,一直要求归还北方四岛。

帝国瓦解和国家解体造成的后遗症

历史上不少帝国出于统治的需要或分而治之的需要,对辖地和属地的内部区划界线有过颇多改变和调整。在其崩溃后,往往留下众多的领土与边界纠纷。如历史上的奥匈帝国、奥斯曼帝国、大英帝国等。一个帝国解体后,由于原国内行政区划的不确切,或是历史上国家内部调整行政区划时遗留的矛盾,也会造成领土与边界问题。

苏联解体时便形成了大量这样的矛盾,其中突出的是克里米亚半岛问题。在苏联时期,将克里米亚半岛地区从俄罗斯联邦加盟共和国转划乌克兰加盟共和国。苏联解体后,俄罗斯黑海舰队总部驻地成了外国领土。于是俄罗斯有人旧事重提,要求克里米亚回归俄罗斯,占克里米亚人口绝对多数的俄罗斯族人也要求脱离乌克兰,俄乌两国关系一度异常紧张。另外俄罗斯与乌克兰在亚速海出海口的问题上也曾剑拔弩张。苏联解体还导致俄罗斯与波罗的海三国的边界与领土争端,里海沿岸国家的海域划分问题也凸显出来。

脱离苏联的格鲁吉亚也与俄罗斯出现了领土问题。自格鲁吉亚独立之日起,其境内的南奥塞梯自治州就要求脱离格鲁吉亚,与俄罗斯境内居住着同族人的北奥塞梯地区合并。阿布哈兹也要求脱离格鲁吉亚独立。在2008年奥运会开幕之日,格俄为南奥塞梯问题爆发了一场大规模武装冲突,俄罗斯公开支持并承认南奥塞梯与阿布哈兹脱离格鲁吉亚独立。

自然地理和地貌的变化

自然地理环境是会发生变化的,有时这也会导致边界与领土的争端。例如,由于河流改道或自然添附作用而导致边界的重新划定问题。譬如两国规定以河流为界,但河流或发生改道,改变了原来的位置;或水中泥沙淤积,形成沙洲和岛屿,等等,使原来的规定产生歧义。如美国与墨西哥之间的界河格兰德河,曾经因为河床经常移位而引起两国近百年关于边界问题的争议。该河一些地段由于经常泛滥,河床不断北移,新旧河道之间的土地,成为美墨两国相争之地。1963年,两国签订条约,将河流改道增减的部分地域平分,各得0.78平方公里,并决定修一条新运河,把这条新运河当作两国的新边界。

界河边界的位置划在何处也是导致边界与领土冲突的原因之一。尽管国际法原则上规定以主航道中心线为界,但在有些河流上,这一点有过争议,以致爆发武装冲突。例如,萨达姆当政时伊拉克曾主张两伊边界划在阿拉伯河伊朗一侧的河岸上;塞内加尔与毛里塔尼亚为界河塞内加尔河上的边界划分也出现过矛盾,法国殖民统治者在1933年的法令中将边界线划在毛里塔尼亚一侧的河岸上,而毛里塔尼亚认为这不符合国际法,塞毛两国由此发生的争执曾导致边界关闭。

边界划界工作中的差错

这种现象虽不多见,但也不是绝对没有。例如,泰国与柬埔寨在柏威夏古寺归属问题上的争端。柏威夏古寺位于扁担山脉泰国与柬埔寨边界地区的一个隆起的高地上。古刹由柬埔寨古代王朝历经200多年建成,18世纪末被泰国割占。1904年2月13日暹罗(泰国)和法国(当时统治柬埔寨的殖民宗主国)签订条约,规定双方在柏威夏古寺地区的边界线,应沿着分水岭线划出。为实地划界而设立了泰法混合委员会。当时泰国政府委托一个法国调查队绘制该地区的地图。地图绘成后于1908年在巴黎出版,同时地图也被送交泰国政府。法国人在绘图时将泰国认为沿分水岭划线应当属于泰国的柏威夏古寺,标明到柬埔寨一侧,但是,接到地图的泰国政府直到1935年以前,对此事未表明任何异议。二战期间泰国夺回柏威夏寺,但二战后又被迫交还。柬埔寨1953年独立后,泰国又控制了古刹。之后,柬泰双方多次谈判未果。1959年柬埔寨政府向国际法院提起诉讼,请求国际法院宣告古寺的领土主权属于柬埔寨,泰国应撤回它驻扎在古寺地区的部队。1962年6月15日,国际法院以9票对3票判决柏威夏古寺属于柬埔寨,泰国有义务撤回驻在该地的一切军事和民事人员。法院还以7票对5票判定泰国应将其在占领时期从寺内搬走的一切物品归还柬埔寨。尽管泰国政府对国际法院的判决强烈不满,但出于对外政策的考虑,1962年7月3日泰国政府宣布“作为联合国的会员国,泰国必须履行依联合国宪章所负的义务。泰国将在抗议之下这样做,并保留其固有权利”,撤出了驻这个地区的部队和人员,但泰国无论是官方还是民间舆论对此结果并未完全认可。2008年当柬埔寨将柏威夏古寺申请为世界遗产时,遭到泰国强列反对,两国在古寺所在边界地区不时剑拔驽张,最近双方在这个问题上再次兵戎相见。

国际法规则的变化

国际法本身有一个不断发展变化的过程。以海洋法为例,1994年联合国新海洋法公约增加了旧海洋法中并没有的许多新规定,扩大了沿海国对海洋的权益。主要是沿海国拥有最远不超过200海里的专属经济区和最大不超过350海里,最小不低于200海里的大陆架的资源主权。新海洋法的规定一方面满足了广大发展中国家维护海洋权益的要求,另一方面不能不说是导致海洋权益争端增多的一个客观因素。因为一个原本并不起眼的岛屿,可以据此得到200海里的专属经济区,使一些涉及岛屿的争端升级。大陆架的资源主权,使一些海域相向而宽度又不足400海里的邻国之间在如何划分大陆架问题上发生了严重的分歧。

近年来,日本挑起的与中国在东海大陆架的争端、与韩国的竹岛(韩国称独岛)争端都反映了日本想借新海洋法钻空子以争夺海洋资源的企图。日本还将太平洋中的一块礁石“冲之鸟”包装成“岛屿”,企图获得此岛周边海域200海里的专属经济区。2009年菲律宾国会匆忙通过“领海基线法”,也是企图将其非法占领中国黄岩岛和南沙群岛部分岛礁的行为法律化。随着全球气候变暖,围绕北极地区的大陆架争端凸显。2008年以来,俄罗斯、美国、加拿大、丹麦、挪威等十来个北极周边国家,为北极海底主权划分问题展开了一场激烈的博弈。

边界与领土争端,实质上是国家间利益的博弈。在国际关系的丛林法则时代,国家间边界与领土的进退,是一种以武力为支撑的零和博弈。进入21世纪,国家间的边界与领土问题,必须以符合国际法规则和国际关系基本准则的方法,谋求和平与公平的解决。《联合国宪章》第二条规定:“各会员国在其国际关系上不得使用威胁或武力,或以与联合国宗旨不符合之任何其他方法,侵害任何会员国或国家之领土完整或政治独立。”对于只顾一己私利,强行修改边界,侵犯别国领土主权完整的行为,被侵犯的国家和人民根据国际法享有保卫国家边界不受侵犯和捍卫国家主权与领土完整的神圣权利。

尊重国家主权与领土完整是现代国际关系的基本准则之一,而国家边界不容侵犯是尊重领土完整的基本要求。边界是国家领土主权的重要象征之一,捍卫边界与领土完整同维护国家主权密不可分。“祖国领土寸土不让”是世界通用的爱国主义誓言。历史上,为捍卫祖国边界与领土不受侵犯而英勇捐躯的爱国主义壮举不胜枚举,保卫祖国边界和领土完整不受侵犯的英雄始终受到本国人民的崇敬和爱戴。