中国民族歌剧创作模式及反思

2011-12-29施一南

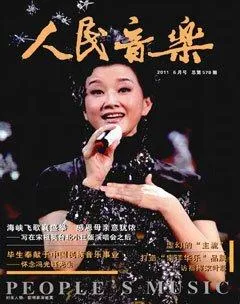

人民音乐 2011年6期

中国歌剧已走过近百年历史,历经几代人的艰辛探索,已成为中国现代文艺的重要组成部分。新中国成立后,中国歌剧在新的历史条件下获得更快发展。20世纪50年代初,许多作曲家、剧作家和歌剧表演艺术家都对“新歌剧”的探索报以极大热情。因此,新中国歌剧舞台上涌现出大批优秀剧目,呈现出不同的类型、样式、风格。其中,有沿袭建国前解放区小歌剧样式的歌剧,有借鉴欧洲“正歌剧”样式的歌剧,还有借鉴中国戏曲的歌剧,可谓百花齐放。但究竟哪种歌剧更适合于中国观众的口味乃至可以成为中国歌剧的发展方向呢?这无疑需要进行歌剧民族化的探索。

1953年1月,根据赵树理同名小说改编的五场歌剧《小二黑结婚》(田川、杨兰春执笔编剧,马可、乔谷、贺飞、张佩衡作曲)在北京首演并获得成功,给中国歌剧探索以启示。在该剧的音乐创作中,马可等人坚持“在中国戏曲的基础上发展歌剧”、“继承民族戏曲的优良传统”,借鉴了戏曲音乐的表现手法(“板腔体”结构原则)和戏曲唱段的音调特征(“三梆一落”的音调特点)①。歌剧《小二黑结婚》的成功使中国歌剧界为之振奋,它使人们更清晰地意识到中国戏曲可以成为歌剧民族化探索的参照系。1957年2月15日—3月14日,为了进一步明确歌剧探索的方向,中国剧协和音协联合在北京召开“新歌剧研讨会”。会议对“五四”以来中国歌剧的发展进行了总结,并重点探讨了“新歌剧”创作和戏曲改革的关系。会议形成一个共识:借鉴中国戏曲不失为“新歌剧”创作的成功经验。于是在后来的几年中,《红霞》(1957)、《洪湖赤卫队》(1959)、《红珊瑚》(1960)、《江姐》(1964)等一批以借鉴戏曲“板腔体”结构为主要特征的歌剧在中国歌剧舞台上脱颖而出。这些歌剧即所谓“中国民族歌剧”。但可惜的是,在“文革”十年中,歌剧民族化探索基本中断了。

进入改革开放的新时期,中国歌剧呈现出多元取向。但“中国民族歌剧”仍在发展,《党的女儿》(1991)、《野火春风斗古城》(2005)正是“中国民族歌剧”中的代表作。纵观近百年中国歌剧的历史发展可以看出,“中国民族歌剧”无疑是最成功和最有影响的中国歌剧,不仅是“中国歌剧”中的佼佼者,而且还可以说是世界歌剧中的奇葩。

一

究竟何谓“中国民族歌剧”呢?很显然,这里所说的“中国民族歌剧”并非“中国歌剧”,而是“中国歌剧”中的一个类型,即那种在人物唱段设计上借鉴了戏曲“板腔体”结构唱段的歌剧。毋庸讳言,“中国民族歌剧”的特点是多方面的,借鉴戏曲“板腔体”结构只是其本质特征。这里将“中国民族歌剧”的艺术特征概括为三个方面:

第一,从思想内容上看,“中国民族歌剧”都选择了革命历史题材,旨在表现中国共产党领导中国人民进行新民主主义革命的光辉战斗历程。具体地说,“中国民族歌剧”旨在讲述革命战争年代的斗争故事,塑造革命英雄人物的艺术形象,歌颂英雄人物不怕牺牲、视死如归的革命精神。选择革命历史题材无疑是对土地革命战争时期中国工农红军小歌剧(歌舞剧)以来演剧传统的继承和发扬,尤其是延伸了“新歌剧”《白毛女》的创作传统。《红霞》(石汉编剧)作为建国后第一部拍摄成“歌剧电影”的歌剧,是南京军区前线文工团根据中央苏区广泛流传的“红霞”故事创编的,取材于现实斗争中的真实故事,但又进行了提炼和加工。这与《白毛女》取材于解放区“白毛仙姑”故事的创作思路似乎有一致性。《洪湖赤卫队》则将目光投向了土地革命时期湘鄂西革命根据地的革命斗争,讲述了“洪湖赤卫队”的故事,塑造出了韩英、刘闯等英雄人物的艺术形象。《红珊瑚》以1950年人民解放军解放东南沿为背景,讲述了姗妹、阿青与渔霸和国民党残匪作斗争、配合人民解放军渡海作战的故事。《江姐》是根据革命历史题材小说《红岩》改编的,重点塑造出了其中江姐这个人物的英雄形象,并假借“红梅”歌颂了江姐的崇高革命气节,表达出了江姐远大的共产主义理想。《党的女儿》像《红霞》一样,仍是土地革命战争时期中央红军撤出中央苏区后的斗争故事,塑造出了玉梅、桂英、七叔公等英雄形象。《野火春风斗古城》讲述的则是20世纪40年代初冀中古城金环、杨晓冬等革命者为争取民族解放与日寇、敌伪作斗争的故事,弥补了“中国民族歌剧”中有土地革命战争时期、解放战争时期题材剧目而没有抗日战争时期题材剧目的缺陷。总之,“中国民族歌剧”是清一色的革命历史题材,不愧为“红色经典”。

第二,从音乐语言上看,“中国民族歌剧”在极大程度上借鉴了戏曲音乐的表现形式,追求音乐的民族风格,体现出歌剧民族化取向。首先,“中国民族歌剧”中人物唱段(尤其是主要人物唱段)借鉴了戏曲音乐的“板腔体”结构原则。例如,《小二黑结婚》中的《清粼粼的水来蓝莹莹的天》(小芹独唱)、《千言万语都想说》(小芹、小二黑对唱)等便运用了“板腔体”结构原则。其中,《清粼粼的水来蓝莹莹的天》中的“板式”和“速度”的变化尤为明显。此外,《红霞》(张锐作曲)中的《眼看红军出征北上》(红霞唱段),《洪湖赤卫队》(张敬安,欧阳谦叔作曲)中的《没有眼泪,没有悲伤》、《看天下劳苦人民都解放》(韩英唱段),《江姐》(羊鸣、姜春阳、金砂作曲)中的《我为共产主义愿把青春贡献》、《五洲人民齐欢笑》等大家耳熟能详的经典唱段均为“板腔体”结构。歌剧《江姐》的作曲家说:“戏剧性很强、人物感情变化复杂的大段唱腔,我们借鉴了戏曲音乐中的板腔体写法。即:以某一曲调为基础,通过速度、节奏、旋律的扩充或缩减等变化,演化出一系列的板式。如第六场(审讯室中),江姐唱的‘为共产主义愿把青春贡献’这一段唱腔,它的结构是:慢板—紧板—慢板—清板—流水—快板—原板。”②近年来创作的《党的女儿》(王祖皆、张卓娅、印青、王锡仁、季承、方天行作曲)、《野火春风斗古城》(王祖皆、张卓娅作曲)中的一些经典唱段也都为“板腔体”结构。总之,正是通过这种“板腔体”结构唱段表达人物内心复杂的情感变化,进而推动戏剧矛盾的展开和发展。其次,“中国民族歌剧”中的唱段借鉴了戏曲音乐中的“拖腔”、“帮腔”、“旁唱”等表现形式,其伴奏也借鉴了戏曲的伴奏手法。“拖腔”运用在“中国民族歌剧”的唱段设计中是极为普遍的。尤其是一些主要人物的长大唱段中,“拖腔”随处可见。这里仅以三部歌剧中的“主题歌”为例。如《洪湖赤卫队》的主题歌《洪湖水,浪打浪》中的“晚上回来鱼满舱”的“舱”上就有一个“拖腔”;《红珊瑚》的主题歌《珊瑚颂》的第四句最后的“哎”字上也有一个“拖腔”;《江姐》中的主题歌《红梅赞》中的第四句“红岩上,红梅开”中的“开”上也有一个“拖腔”。“拖腔”的运用使“戏味”变浓了,也使情感的表达更为充分。“帮腔”和“旁唱”在《江姐》、《党的女儿》等歌剧中尤为突出,这里不赘述。至于说对戏曲唱腔伴奏手法的借鉴主要是“随唱腔托衬的伴奏形式”,即托、保、衬、垫、补。其中,《洪湖赤卫队》借鉴了天沔花鼓戏的伴奏手法;《江姐》也借鉴了川剧唱段中托、保、垫、衬、补、连、带、随、裹的伴奏手法。其三,“中国民族歌剧”中的旋律充分吸取了中国民族民间音调。关于这一特点在此也不必一一列举并作分析。总之,歌剧是一种以音乐为主要表现手段的歌剧,“中国民族歌剧”的主要特征就在于其音乐的民族民间风格。

第三,从表演形式上看,“中国民族歌剧”主要采用了民族唱法,并在对白和舞台表演动作等方面都借鉴了戏曲的表演形式。不难发现,从《白毛女》一直到《党的女儿》,“中国民族歌剧”中主要人物唱段都运用了民族唱法。《白毛女》中“喜儿”的首演者王昆当年基本上是戏曲和民歌的唱法,即所谓“戏歌唱法”,没有“美声”的影子。在后来多个“喜儿”的扮演者(包括彭丽媛)都采用了民族唱法。《小二黑结婚》中“小芹”的扮演者郭兰英、《红霞》中“红霞”的扮演者彭佩莹、《洪湖赤卫队》中“韩英”的扮演者王玉珍、《江姐》中“江姐”的扮演者万馥香(1964年首演时三位江姐扮演者之首)、《党的女儿》中“田玉梅”的扮演者彭丽媛、《野火春风斗古城》中金环的扮演者孙丽英、杨母的扮演者黄华丽,都是清一色的民族声乐表演艺术家。这些民族唱法歌唱家的精湛表演正是这些歌剧成功塑造人物形象的重要前提。音乐理论家居其宏在评价彭丽媛在《党的女儿》中的表演时就曾说:“她的演唱声区宽广,音色丰富,对比鲜明,气息舒展而上下贯通,具有很强的戏剧性表现力,足以使她在唱高难度的戏剧性唱段时显得游刃有余。因此,田玉梅形象塑造的成功,在很大程度上也是彭丽媛角色创造的成功和演唱艺术的成功。”③的确,正是这种借鉴戏曲和民歌的演唱风格使这些歌剧中的女主角更为生动、传神。但也不难发现,正是这种民族唱法及唱段的民族风格,决定了剧中这些主要人物作为劳苦大众、出身农民(除“江姐”作为“知识分子”之外)的“文化身份”。从几代“喜儿”、几代“韩英”、几代“姗妹”、几代“江姐”可以看出,中国民族歌剧女主角经历了从民歌唱法、戏曲唱法(郭兰英、王玉珍、傅丽坤、万馥香)到现代民族唱法(彭丽媛、宋祖英、孙丽英)的发展。此外,“中国民族歌剧”还借鉴了戏曲的说白。这就在于那种略带夸张的人物对话。如《江姐》中运用四川方言的对白就很是接近川剧的说白。不仅如此,“中国民族歌剧”中部分人物的舞台表演动作与戏曲表演也极为相似。戏曲艺术中“打背躬”的做法(如京剧《沙家浜》中“智斗”一场)在“中国民族歌剧”中也较为常见。这些来自戏曲的因素无疑也增强了“中国民族歌剧”的民族风格。

“中国民族歌剧”的艺术特征是多方面的。居其宏教授在论及歌剧《党的女儿》时曾对“民族歌剧”有这样的概述:“革命的历史题材,革命现实主义与革命浪漫主义相结合的创作方法,写实的表导演风格,与民族民间音乐有直接联系的音乐语言,板腔体与歌谣体相结合的戏剧化音乐结构原则,中西混合的乐队编制,以民族唱法为主的声乐表演风格,等等。”④笔者以为,这段文字作为“中国民族歌剧”总体特征的描述是较为恰当的。这里还稍作补充。这就是“中国民族歌剧”中的“主要英雄人物”均为女性,如《红霞》中的“红霞”、《洪湖赤卫队》中的“韩英”、《红珊瑚》中的“姗妹”、《江姐》中的“江姐”、《党的女儿》中的“玉梅”、《野火春风斗古城》中的“金环”,为清一色的“巾帼英雄”。尤其是《红霞》、《洪湖赤卫

队》、《江姐》、《党的女儿》,是绝对的“女角戏”。

二

上述“中国民族歌剧”的艺术特征也正是“中国民族歌剧”在过去半个多世纪中能一直保持旺盛生命力的重要支撑。首先必须承认,“中国民族歌剧”的这些艺术特征正是其在艺术上取得成功的关键性因素,是其艺术魅力之所在。但也必须看到,这些艺术特征之所以能支撑“中国民族歌剧”保持其旺盛生命力也有其外在的文化及历史机缘。就其题材而言,“中国民族歌剧”的革命历史题材满足了国家主流意识形态的需要,也是文艺创作中“主旋律”的需要。众所周知,歌剧的创作和演出多为集体行为,在一定程度上是国家意志所为,并往往与重大的庆典和纪念活动相关。“中国民族歌剧”尤其如此。《红霞》是为纪念中国人民解放军建军30周年而创作的;《洪湖赤卫队》是向国庆10周年献礼的;《江姐》则和音乐舞蹈史诗《东方红》一样,也是献给建国15周年的;《党的女儿》是为建党70周年创作演出的;《野火春风斗古城》则是纪念抗日战争胜利暨世界反法西斯战争胜利60周年而创作的。因此,歌剧必须选取作为重大社会题材的革命历史题材。既然如此,“中国民族歌剧”的创作和演出必然受到政府(或军队)的支持,反映国家主流意识形态。这也是“中国民族歌剧”保持艺术生命力的一个重要原因。就其人物形象而言,“中国民族歌剧”一直以女性作为主角十分符合中国观众的欣赏习惯。中国最早的戏曲宋元杂剧中就是“女角戏”,且女角一唱到底。将女主角置于舞台的中央,这无疑也是男权社会的必然。至于说唱段的“板腔体”结构、“拖腔”、“帮腔”、类似于戏曲唱段的伴奏以及女主角唱段的民族唱法,无疑也满足了大多数中国观众的口味。这些都表明,从20世纪50年代中后期开始中国歌剧探索者们选择“中国民族歌剧”作为中国歌剧主攻方向是完全正确的,是完全符合中国国情的。

但毋庸讳言,正是这种成功效应使“中国民族歌剧”的这些艺术特征成为大半个世纪以来“中国民族歌剧”创作中一个不可逾越的法则,一个不可打破的模式。也正因为如此,在过去的大半个世纪中,“中国民族歌剧”的创作虽然得到了持续的发展,但创新的步伐并不大。说到底,是这种既有作为法则或规范的模式制约了创新思维的发展。任何一种艺术形式,一旦其创作模式业已形成并走向成熟,那么接着的便是走向衰落。西方歌剧四百多年的发展史是为中国歌剧发展之鉴。意大利“正歌剧”从巴洛克初期蒙特威尔第的奠基到那不勒斯乐派的亚历山大·斯卡拉蒂的集大成,在历经一个世纪以后走向成熟,但接着的便是走向衰落,因为其题材和表现手法都显得陈旧而受到观众的厌弃,最终不得不让位于新兴的“喜歌剧”。幸亏有了格鲁克的歌剧改革才使得“正歌剧”重新绽放出其光彩和魅力,进而才有了18世纪的持续发展、19世纪的辉煌(如威尔第歌剧)。应该看到,“中国民族歌剧”在20世纪60年代就已成熟,《江姐》就是一个例证。新时期的《党的女儿》在《江姐》的基础上再上了一个台阶。但到了21世纪创作《野火春风斗古城》时,“中国民族歌剧”的发展和创新就显得举步维艰。尽管歌剧《野火春风斗古城》在叙事方式、音乐创作、音乐表演等许多方面都有了可喜的创新和发展,但并没有从根本上打破“中国民族歌剧”的创作模式。“中国民族歌剧”在历经大半个世纪的发展并走向成熟之后该怎样发展和创新呢?如何继承其优良传统,又如何打破其中一些模式化或程式化的表现手法呢?这是一个值得深思和论证的问题。

笔者以为,“中国民族歌剧”要得到持续的发展,重要的是要在题材上有所突破。任何一种艺术形式在表现现实生活时都具有一定的局限性。“中国民族歌剧”也不例外。“中国民族歌剧”何以表现当代生活,尤其是当代都市生活?“中国民族歌剧”如何塑造当代人物形象,尤其是当代知识分子形象?这即是一个难题。大家都知道,艺术形式的类型化与题材的类型化是紧密相关的。这就意味着,题材内容应该是与特定的表现手段和风格相适应的。在笔者看来,“中国民族歌剧”的表现手段和与风格与当代生活(尤其是当代都市生活)是有一定距离的,也不便于当代人物形象(尤其是知识分子形象)的塑造。这是因为,“中国民族歌剧”所塑造的人物形象在人们的审美境界中已形成了一种定式。这种定式就是出身工农大众的革命者,而不是当代人,尤其是当代知识分子。也正因为如此,一些当代题材的歌剧或表现知识阶层生活的歌剧(如《我心永爱》)并未选择“中国民族歌剧”这种样式。可以想象,“中国民族歌剧”表现当代生活必将面临“京剧现代戏”同样的尴尬。“中国民族歌剧”是不是只能表现以劳苦大众为主角的“革命历史戏”呢?回答似乎应该是否定的。为此,我们期待着具有创新意识的革命历史题材民族歌剧的出现,

同时也期待着非革命历史题材的民族歌剧的出现。

①马可《在新歌剧探索的道路上——歌剧〈小二黑结婚〉的创作经验》,载音乐出版社编辑部编《谈歌剧的创作》,北京:音乐出版社1963年版,第2页。所谓“三梆一落”指山西梆子、河南梆子、河北

梆子和“落子”,即评剧。

②羊鸣、姜春阳《歌剧〈江姐〉音乐创作》,《人民音乐》1965年第4期。

③居其宏《传统与当代的血脉贯通——评民族歌剧〈党的女儿〉》,《歌剧综合美的当代呈现》,北京:中央音乐学院出版社2006年版,第

327页。

④同③,第319页。

施一南 浙江省吉安县文化馆馆长

(责任编辑 张萌)