萨布瑞亚:把色彩带给西藏盲童

2011-12-29张洪

今日中国·中文版 2011年6期

13年前,来自德国的萨布瑞亚(SabrIye Tenberken)在雪域高原西藏拉萨建起了一所盲童学校。她本人就是盲女,却相信梦想能让无边的黑暗充满色彩。在丈夫保罗(Paul Kronenberg)的协助下,这所学校成了拉萨乃至整个西藏盲童的心灵之家。

教会盲童“看”世界

在拉萨,萨布瑞亚因荣选“感动中国十大人物”而尽人皆知,但是她所创办的盲童学校却藏在江苏路的一个巷子里。身着黄色帽衫的女孩径直奔到记者面前,不出所料,她是盲童,名叫索拉措姆,我们彼此印证了身份,她用流利的汉语说:“跟我来吧。”

这是一所两层楼高的藏式院落。索拉措姆悄悄摸进教室,没有一点声响。老师吉拉正操着正宗的英国口音提问,孩子们用一双小手仔细抚摸着盲文课本,其中一个男孩很自由地把身子斜向后方,大声念出课文。

如今,吉拉是这所盲校的“总管”。因为有其他的培训机构需要管理,萨布瑞亚和丈夫保罗“大撒把”地将学校托付给了这位25岁的女子。虽然空间小到不及一个普通幼儿园,但是先后有195个孩子在这所盲校毕业,他们成为西藏历史上第一批能够阅读的盲人。

刚来的时候,吉拉才12岁,连衣服都不能自己穿。在这里生活了6年,她学到了萨布瑞亚身上的一切优点,自信,直接,永远正面看待生活。在某种程度上,她成了萨布瑞亚的“复制品”。

“她们有着一样的速度。喜欢笑,也都喜欢开玩笑。”萨布瑞亚的丈夫保罗说。

下课了,吉拉夹着课本自如地上下楼梯,穿梭于各个房间。她轻车熟路地在电脑指令下,调出需要的文件。吉拉的梦想是在西藏办一个盲童幼儿园。被父母禁止外出,没有朋友,不能交流,这样的童年记忆让吉拉耿耿于怀。“如果有一个幼儿园,大家一起玩,一起唱歌,那该多好!”吉拉说。

吉拉的爸爸和两个哥哥都是盲人,父母—直让他们坐下来别动。“哥哥很听话,结果手脚都不灵活,学习盲文要手指灵活才行。”吉拉叹道。

除了熟练掌握藏、英、汉三种文字,吉拉还学习了电脑、按摩和中医。2005年,因为才思敏捷,她被“保送”英国留学一年。目前,吉拉正在实现自已的梦想,在日喀则筹办她的盲人幼儿园。“资金是最大的问题。”她说。

其实,刚来盲校的时候,很多孩子连走路都困难,如今却到处疯跑,出入无碍。稍大些的孩子大都可以读、写、使用盲文打字机和盲人电脑。他们甚至可以踢毽子踢足球。

她的道路通往西藏

对于盲人来说,失明的过程是一种炼狱,并不是每个人都有机会“重生”。第一次‘见’,到瑞萨布亚,吉拉张大了嘴啊?她是盲人,怎么可能开—所学校?

谜底很快揭开。出生于1970年的瑞萨布亚像一座富矿,所有人都会被她身上散发出的自信感染。12岁那年,由于色素性视网膜病变,她从此失明。之后,她被送进了盲人学校,后来,她考入了德国的波恩大学。

在大学里,萨布瑞亚学习了英语、计算机、历史和文学,依靠电脑听音分析器,她还专门学习了藏文。在刘易斯·布莱叶所发明的盲文基础上,她第一个开发出了可行易学的藏盲文,开发明了藏盲文打字机。而那时,在全世界还没有藏盲文。她编好了藏语盲文的程序,由波恩大学的一个旅行者首次带到西藏推广。

既然发明了藏盲文,就应该来西藏。于是萨布瑞亚决定亲自到西藏去,给那些有盲童的家庭和当地政府展示自己的成果。

1997年,27岁的萨布瑞亚即将大学毕业。心怀梦想,她只身来到拉萨。

在拉萨一家名叫八朗学的旅馆里,她结识了之前在非洲救助儿童的荷兰人保罗。她告诉他,自己要在这里办一所盲童学校。之前,她也遇见过很多“老外”,他们对萨布瑞亚想在西藏开设盲童学校的想法都很排斥你以为你是谁?

让她感动的是,保罗倾听了萨布瑞亚的计划,十分激动,甚至提出要帮助她。

后来,萨布瑞亚筹集到了资金,并得到了中国政府的邀请。她打电话给保罗,说自己准备前往拉萨,并有可能在那里住上几年。开始对方没有回应,萨布瑞亚有点难过,突然那边笑起来;“我要辞掉工作去找你。”

5天后,保罗辞去了在荷兰的工作飞到了拉萨。从那时起,直到萨布瑞亚的事业受到瞩目之前,家人一直觉得保罗是一个“拎不清”的人。他们认为他的想法不切实际,不要说前途,就是生活也失去了保障。

萨布瑞亚有着强烈的意志。“一般人有了目标会计较成败,萨布瑞亚不,在她那里,目标和出发点之间是一条直线。她是一个沿着直线径直奔向目标的人,不管中途有多少困难,都会想尽办法一一干掉。”保罗说,“她从来没有惧怕。”

其实,第一次游历中国时,很少有人知道萨布瑞亚手中那根白色杆子——也就是盲杖一是用来干什么的。有人问她是不是放羊的,还有人以为这只是一根普通的拐杖。

在她的畅销书《我的道路通往西藏》中,萨布瑞亚笔下的拉萨是一个又热闹又空旷的城市。这本书的英文版发行了20万册,在德国也卖出了10万册,她的故事打动了很多人。

旅途中,有人向她借手中的盲杖,然后闭上眼睛,体验做盲人的感觉。萨布瑞亚很享受这份融洽,旅途中结交了很多朋友。

激发孩子的梦想

西藏拥有260万人口,和萨布瑞亚一样的视力障碍患者约有35万人。

1998年,萨布瑞亚的盲校落成。这是西藏第一所盲童学校,也是拉萨唯一的盲童学校,盲重们从四面八方来到这里,免费接受寄宿教育。

盲校的组织工作主要由萨布瑞亚和保罗所在的“盲文无国界”组织负责,资金来自包括德国政府在内的各种机构和个人,万科集团董事长王石也在其中。

开始,学校只有6个孩子。萨布瑞亚租了一匹马,骑上它走向170公里外的孜贡,寻找那些有视力障碍的孩子。

“她骑马找孩子的经历真是神奇,她说自己看不见,但是马可以看见,她非常相信那匹马,一直跟着它走。”吉拉说。

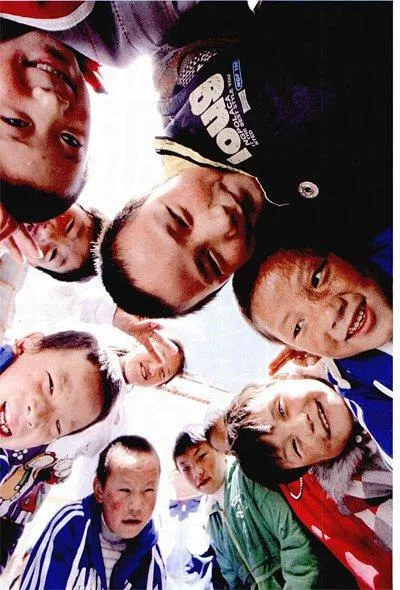

如今,慕名而来的盲童远远超出这所学校的床位。学生中,最远的孩子恭自阿里。学校上课不分年龄,根据接受能力分为“老鼠班”、“老虎班”和“兔子班”,开设的课程有英文、藏文、汉语、计算机、美术和音乐等。

其实,帮助孩子克服自己心里的怯弱和自卑并不是一件容易的事。萨布瑞亚夫妇想出了一个主意:让孩子描摹自己的梦想。8岁的诺布想了一周之后告诉萨布瑞亚,他希望做一个出租车司机。

“太棒了!”萨布瑞亚鼓励说。两年后,她问诺布:“你的梦想咋样了?”诺布回答:“我清楚自己是一个盲人,不可能真的去开出租,但是,我可以开一家出租车公司,雇别人开!”

为了激发孩子的潜能,2004年,萨布利亚邀请第一个登上珠穆朗玛峰的盲人埃里克·威亨梅尔和他的登山团队来西藏指导盲校孩子攀登喜马拉雅山脉一座海拔7000余米的高峰。经过精心准备,6名盲童成功攀登至海拔6500米的高度,刷新了此前盲人团队登山的海拔纪录。这段经历被拍成了纪录片《盲视》(Bhndsight),拿了很多国际大奖。

授人以渔

慕名而来的造访者来自世界各地,他们原本认为残疾人什么都做不了,结果常常大开眼界,孩子们在课堂上敲着打字机大声朗读字母和单词,还可以操着流利的英语和外国人聊天。

学校慢慢有了口碑,又因为全部免费,大家争相把盲童带过来。萨布瑞亚夫妇又在日喀则的一个农场开设了一所盲校,稍大些的孩子可以在那里学习技术性课程。“比如织毛衣、做奶酪、种菜、放牧、制陶等等,那边的学校比这边还大。”吉拉自豪地说。

拉萨和日喀则的盲童学校仅仅是萨布瑞亚夫妇事业的开始,他们觉得一个人的能力毕竟有限。授人以鱼,不如授人以渔。2009年,他们又在印度南部喀拉拉邦创办了一个国际盲人培训机构。盲人在接受培训后,可以回到自己的家乡独立经营学校。两年的时间,来自24个国家的盲人那里接受了培训,吉拉就是其中的一个。

“其实,盲人的世界充满了想象,绝不像我们健全人认为的那样漆黑一片。”保罗说。

保罗的家人通过电视、报纸了解到了保罗所从事的事业。2000年,他们看到德国第一电视台拍摄的有关拉萨盲童学校的纪录片,对别人说:“那个在西藏帮助盲童的人就是保罗。”2004年,保罗的弟弟来到拉萨盲校,他告诉哥哥,他也想留在这里帮助孩子们。

“所有的帮助项目都不是水远的。”保罗说,“NGO(非政府组织)就像是观音菩萨,教人自助,然后消失。”

他反复强调,自己在西藏的行为完全是为了快乐。“这不是付出,而是快乐。我从中得到的更多。我是为了开心而从事这个工作。”

为了维持盲校的日常花费,萨布瑞亚和保罗每年飞来飞去到各地募捐。虽然拉萨是萨布瑞亚夫妇每年都要回来的地方,但是他们回来的次数越来越少了。他们喜欢“撒手”的感觉,因为过去只能呆坐在家里的孩子,已经能够自如地掌控学校的财务和教务。

毕业的时候,吉拉哭着请求萨布瑞亚不要让她离开。“对我们来说,这里是一个很大的家,没有人想毕业。”吉拉说。

毕业后的孩子们,开始了全新的生活。有三个学生在拉萨开起了按摩诊所,一个学生开了一家盲文印刷厂甚至有人雄心勃勃做起了生意。还有人像吉拉—样选择留校。

在盲校生活了一段时间,来自四川的男孩恩玛生出这样的感想:失明是一次机会而不是悲