老凤祥 跨越三个世纪的传奇

2011-12-29秦青

中国新时代 2011年1期

中国家喻户晓的上海老凤祥银楼拥有160余年的骄人历史。其历经三个世纪的岁月锤炼,赋予“老凤祥”这个民族品牌以深厚的历史文化内涵。在中国,老凤祥堪称传承至今,历史最为悠久的经典世纪品牌

翻开老凤祥的历史,惊异地发现这样一句说明:“1847年,欧洲的巴黎诞生了经典的卡地亚。1848年,亚洲的上海诞生了著名的老凤祥。”当时,欧洲正在进行一次最彻底的资产阶级革命,而中国还在清朝道光年间的封建社会末期。160年后,卡地亚成了一个全球奢侈品品牌,而老凤祥成为中国覆盖率最广的连锁银楼之一,这种发展似乎是并行的,也有着某种时空交叉的趣味。

在中国,老凤祥堪称传承至今,历史最为悠久的经典珠宝世纪品牌。其始于1848年,至今已跨越三个世纪。160余年的岁月锤炼,赋予“老凤祥”这个民族品牌以深厚的历史文化内涵。

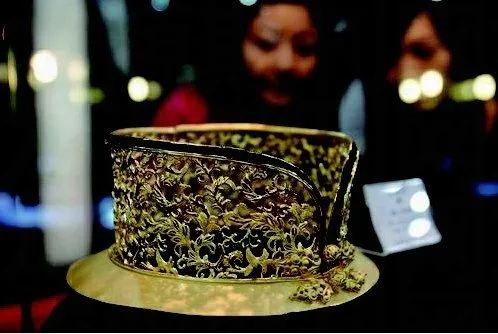

一百多年的风风雨雨,老凤祥深受海派文化的“浸润”,在继承中国传统“实录”、“焊接”、“弹压”、“切削”等手工技术的基础上,接纳西洋首饰细腻的镶嵌制作技巧,从而自成一派,成为中国首饰加工艺术的集大成者,闻名遐迩。历史上,许多上海名人都以拥有老凤祥产品为荣。据记载,1931年杜月笙祠堂落成典礼,杜家所订中型水缸大小的银鼎礼品及各方名人所送贺礼,有不少都出自老凤祥能工巧匠之手。

百年经典的老凤祥,是历史的见证,又是时尚的载体。承袭传统首饰的精湛手工,融汇欧美首饰的先进理念,引领首饰潮流的经典时尚。老凤祥已成为中国最具历史厚重感、品牌价值感、创新时尚感的首饰龙头企业。在160年间,以博采众长、融汇东西的“海派精神”,批判地继承、扬弃地融汇,形成了个性鲜明、工艺精湛、质量优异、诚信公道、华美大气的经典品牌风格。现如今的老凤祥,已发展成为一个荟萃古今中外、一个弘扬传统经典工艺、一个走上国际化发展道路并且具有深远影响的品牌。

励精图治

说起这个百年品牌,我们就得追溯到19世纪了。上海是我国早期银楼业的发祥地。明朝末年,当时松江府的日丰金铺是上海银楼最早的雏形。清乾隆三十八年(1773年),上海城内建立了第一家银楼——杨庆和银楼。此后,银楼业日益发展,清嘉庆年间(1796-1821年)银楼业得到了长足的发展,到了清道光年间(1821-1851年),以上海金银首饰同业组织的始创为标志,银楼业出现一派繁华景象。于1848年创建的凤祥裕记银楼,便是我国银楼业兴旺发展的产物。

上海老凤祥银楼的前身是凤祥裕记银楼,创始人是浙东北慈溪开钱庄的费氏家族。其于1848年(清道光二十八年)初创,地处南市大东门(今方浜中路),于1886年(清光绪十二年)迁至南京路望平街更号为“怡记”。此后曾相继更号为“植记”和“庆记”,于1908年(光绪三十四年)迁址南京东路(南京东路432号),重新恢复“裕记”号。这一旧址一直延续至今。当时,老凤祥与杨庆机、裘天宝等9家信誉良好的银楼联手,于1896年在上海大东门建造了银楼公所,称做“大同行”,这是旧上海最早的银楼同业公会。

在老凤祥的历史上,有一位在银楼界流传、值得“老凤祥人”怀念的历史性人物不得不提。他就是始终以“兢兢业业、励精图治、善于经营”的形象为老凤祥增添浓重一笔的费祖寿。

1889年,费祖寿生于浙江慈溪。1902年才13岁的他背井离乡来到上海,在老西门一家银楼当学徒。虽然是未来老凤祥的继承人,但他依然虚心好学,迅速成长,26岁便当上了副经理。

1919年,30岁的费祖寿从父亲费汝明手上接任了老凤祥银楼经理,成为老凤祥的掌门人,这一干就是30年。自1848年老凤祥银楼创立到1911年,老凤祥已发展为拥有“裕记”、“和记”、“德记”三家分号的银楼。

费祖寿接任银楼后,致力于老凤祥的经营改造,精于产品、诚于服务,使老凤祥精制金银、珠翠、钻石、饰品闻名遐迩,以“成色准足、款式新颖、公道诚信”的美名享誉华东。

当时,老凤祥发兑加烙壬字天足赤金,精制时款首饰、中西器皿、宝星徽章、珠翠钻石、玲珑镶嵌、法蓝镀金及精制礼器而文明遐迩。其聘用的能工巧匠,善雕凿、精镶嵌,其制作的礼器饰品,花式品种繁多,加工精致细巧。仅黄金K金项链一项,就有锉平链、铰棒链、竹节链、如意链等数10余种款式,许多上海名流都以拥有老凤祥产品为荣。

同时,老凤祥还根据夏天女子短袖露臂,制作外粗中空的手臂镯供应于秋冬季、以花式细梗的手腕镯任客挑选,顾客定制金脚镯也因人所需,予以满足。因而老凤祥金饰产品深受顾客欢迎。其制作银器精雕细刻,高雅华丽,富有特色,备受顾客青睐。尤为突出的是银制礼品,以吉利口彩取悦顾客,如造房礼品大银盾上刻上“金玉满堂”,送出生礼品麒麟上刻上“麒麟送子”,送婚礼扁牌、屏风上刻上“百年好合”,祝寿礼品银质大寿桃上刻上“寿比南山”等吉利口彩,备受顾客欢迎。1931年杜家词堂落成典礼时,特为杜月笙制作的似同中型水缸大小的银鼎礼品,也是老凤祥银楼所独创,实力同业所不及。

直至二十世纪三十年代,老凤祥银楼迎来了第一个鼎盛时期,老凤祥“裕记”银楼(现今的老凤祥总店)改建成三层钢骨水泥楼宇,上层工场,下层店铺,拥有员工40余名,地库存金数以万两计,曾创日销售黄金千两的骄人业绩,令同业望尘奠及。

历史变迁

抗日战争爆发后,1937年7月12日国民党政府实行了经济紧急措施,禁止黄金自由买卖,故银楼业受到了很大的冲击,老凤祥也不能幸免。在此期间老凤祥转移部分资产至重庆开设分号,上海的店面仍勉力支撑。

后来同业公会和银楼同行多次请愿,才在1943年6月恢复黄金自由买卖,银楼业务渐盛。老凤祥银楼曾有过日销售千两黄金的记录。到抗战结束前,老凤祥资本额已达380万元。当时在皖南抗日的新四军,由于缺医少药伤亡惨重,新四军派人潜入上海,设法采购医药。在日伪的恐怖统治下,老凤祥银楼冒着巨大的风险为新四军调换“合法黄金”买到大批药品和医疗器械,辗转运送到浴血奋战的新四军部队,解救了大批新四军伤员。抗战胜利后,老凤祥专门打造银质鎏金的“抗战胜利纪念戒指”、重庆分号打造胜利纪念币。

抗战胜利后,人们视黄金为保值手段,银楼营业更盛。这时老凤祥银楼已发展为具有资本实数1000万法币的大银楼。这样的规模不仅在旧上海的银楼业中名列最高等级行列(即大同行中九个字号之一),而且也是主宰上海首饰业龙头的金店之一。

1947年2月,国民党政府再一次放弃售金政策,重又禁止黄金买卖,致使上海所有银楼、首饰店业务再受影响。为谋生计,商业联谊会赴京请愿。虽于当年4月1日复业,但中央银行既不售黄金,又加以硬性限价,致使银楼无法维持营业,只能以专售银为主。至11月间,同行多次请愿无效,包括老凤祥在内的银楼从此一蹶不振,职工陆续迁散。

1949年5月,中国人民解放军东军区接管上海,于1949年6月发布《华东区金银管理暂行办法》以稳定金融,安定人民,保护人民财富,制止金银投机操纵及防止走私贩卖。当时,趋于整个金银制品市场形势,老凤祥银楼于1949年9月即告停业。

新中国成立以后,老凤祥银楼迎来了一个新的历史转变。1951年,由国家出资十五万折实单位购买了南京东路432号的原“老凤祥银楼”整幢大楼的固定资产,在社会招聘职员、技工32人,原老凤祥银楼留用10人,并于10月22日开始生产,至10月31日的8天中就生产了九成金制品3091件、银制品555件,九成金伟人像12帧,八成银大件改新333件。12月底,老凤祥正式归中国人民银行上海市分行领导,1952年1月正式成立“国营上海金银饰品店”,并于1952年6月16日正式对外营业。成立当天,参观及购货顾客达八千多人,售出换货达140两,金质毛主席像章尤受广大顾客欢迎。当年销售饰品合纯金995公斤,白银875公斤。为适应沪西工农市民需要,扩大业务,12月国营上海金银饰品店在静安寺(万航渡路 2号)设立支店。

1953年全年销售量合黄金3287公斤,银2619公斤,相当于抗战前全市银楼正常年景的总销售量,并于1954年承接了中苏友好大厦钢塔、五角星、角亭的鎏金任务。

1956年,其恢复摆件生产,制作浮雕人像摆件,银盾及银制餐具。1958年7月,为迎合市民来料加工的需求,“国营上海金银饰品店”改名为“上海金银制品厂”,并为外贸加工饰品和餐具,通过广交会批量出口并把零售划给市百一店,直到1961年5月,根据国家经济政策的调整,停止了内销饰品的供应,成为单一的来料加工和旧金银饰件的换货,并保留了一些大型产品的加工。1959年,上海金银制品厂为北京人民大会堂制造了直径9.5米的大型鎏金五星葵花顶灯和银餐具。

1962年5月,上海金银制品厂划归工业系统,由上海市工艺美术工业公司领导,当时有职工179人。直至文革前,其在承接市民来料加工的同时,也在不断扩大工业加工和饰品出口业务,出口饰品由1962年的50.08万元,增至1965年的316.82万元。

1966年秋,上海金银制品厂受“文化大革命”的影响,金银首饰来料加工及对外出口首饰、金银摆件生产都被迫停止,并于同年10月改名为上海金属工艺一厂,直至1972年,才重新组织技艺人员归队,恢复了饰品出口及涉外旅游部门的金银饰品、摆件的来料加工业务。

一经恢复,其年出口值便达到200-400万元,1979年已达到419万元。产品销往港澳、东南亚、东欧及西欧,设计制作了以传统题材居多的摆件,如“麒麟送子”、“小刀会”、大型孔雀牡丹。此外,也出现了新型题材的摆件作品,如铜制表面镀金处理的《新安江挂屏》、《毛泽东去安源》等,同时研制成功了精密失腊浇铸、自动项链生产、无氧电镀等设备,填补了国内空白。

铅华洗净

十一届三中全会之后,给首饰业的恢复、发展提供了足够的空间。1980年10月,上海金属工艺一厂率先在上海恢复了市民来料加工黄金饰品业务;翌年十月,又增设市民来料换购业务,并进行了亚金材料及精密烧铸材料石膏粉的研制,在首饰和制作新材料的研制上领先一步。

1982年8月,“上海金属工艺一厂”再次改名为“上海远东金银饰品厂”,并被轻工业部指定为内销金饰品定点生产企业,生产12K、14K和18K金的戒指、项链、挂件三类产品,10月1日起上市试销。为配合南京路改造和发展生产,厂房面积由原3000平方米扩大到6900平方米,并于12月底全厂迁至漕溪路260号,原南京东路432号只保留了最底层作为门市部进行营业,接待顾客。1983年3月,门市部正式开始内销黄金饰品。

1985年1月,上海远东金银饰品厂门市部改名,恢复并启用“老凤祥银楼”招牌,设计并采用了“凤祥牌”商标。9月15日,产品采用统一编号沪C,当年生产黄金饰品3281.6公斤,200多个品种,完成产值3.3亿元,利税总额1936万元,这是这个历史时期老凤祥的又一个“亮点”。

1987年,为推广国家科研项目亚金材料的使用,并扩大生产能力,老凤祥增加产品种类,与浙江绍兴合作联营,双方各投资100万元,成立了“上海远东金银饰品厂绍兴分厂”,从事生产亚金饰品,在1990年又扩大经营金银饰品业务。

为进一步扩大“老凤祥”品牌效应,1993年上海远东金银饰品厂与浦东“上海环球饰品厂”合并成立“上海老凤祥首饰总厂”,并同时将产品暗记由“沪C”更改为“老凤祥”,使厂名、注册商标及暗记融为一体,并在广东路上开设了第一家“老凤祥银楼分号”;1994年又在浦东兰春路开设了“老凤祥浦东分号”;1995年再在市区徐家汇开设了“老凤祥银楼徐家汇分号”。老凤祥迎来了又一个鼎盛时期,其生产规模和经济效益堪称历史之最,成为全国首饰行业的龙头企业。

1996年,由上海老凤祥首饰总厂(老凤祥牌)、上海宇宙金银饰品厂(宇宙牌)、上海工艺美术首饰研究所(嘉龙牌)、上海珠宝玉器厂(申龙牌)被誉为沪上首饰业“四大名旦”的优势首饰专业企业及建立不久的上海大同行珠宝首饰汇市,实行更大规模的“强强联合”,挂牌成立了上海老凤祥有限公司。新组建的上海老凤祥有限公司,无论是规模,还是技术力量,均在全国同行业处于领先地位。

近年来,在致力于首饰更新提高的同时,老凤祥大力开拓金银礼品、收藏品生产,足金生肖贺卡系列、足金生肖首日封系列、少林寺建寺1500周年开光金质纪念品、长征胜利60周年金银镶嵌首日封、97香港回归祖国纪念金卡、驻港部队进驻香港纪念章、邮册、1999-2000年的千禧金条和世纪金条,都在市场上引起强烈轰动,取得了良好的社会效益和经济效益。1997年、1999年两个历史性时刻,老凤祥还参与了赠港澳珍品“浦江庆归”、“申城庆归”主体部分的设计制作,2000年成为全首饰行业首家被认定的中国驰名商标。

2002年随着金交所的建立,老凤祥成为首批成员,挣得第一桶金,并经过精心操作,有效经营,不仅解决了生产材料,还为企业带来了数千万的销售,上百万的利润。老凤祥2001年销售额7.1亿,利润584万;2006年39.2亿,利润1.03亿;2007年64亿;2009年销售100亿,利润3亿元,5年销售收入翻一倍到200亿。

《中国500最具价值品牌排行榜》显示,老凤祥2006年排名293位,品牌价值20.38亿元;2007年排名22位,品牌价值31.25亿元;2008年排名198位,品牌价值38.37亿元;2009年销售过百亿,品牌值70亿元。老庙金店、亚一金店等品牌价值也有不同程度的提升。老庙黄金2006年排名345位,品牌价值14.73亿元;2007年排名244位,品牌价值16.09亿元;2008年排名269,品牌价值28.85亿元;2009年排名266位,品牌价值31.21亿元。亚一2007年排289位,品牌价值13.23亿;2008年排名367位,品牌价值17.35亿元;2009年排名364位,品牌价值19.08亿元。

2010年世博会,老凤祥获得了贵金属产品特许经营权,目前在上海地区有50多家、全国共60多家专卖店获得了世博的特许经销权。截至2010年2月,老凤祥世博特许产品的批发额已突破5000万元,东方CJ销售额也上升到4000万元以上;老凤祥各门店也有近5000万元的销售佳绩。同时,通过订货会及各大展会积极拓展销售网络,总销售额突破1.5亿元。

多年来,老凤祥所取得的成就、荣誉和称号在国内同行中出类拔萃:曾荣获东南亚钻石设计比赛中国区最佳设计奖、制作奖;中国工艺美术百花奖;在中国首饰行业质量评比中荣获第一名,并以此殊荣获部优产品和国优金奖——中国工艺美术百花奖金杯奖。许多“第一”显示了老凤祥辉煌的历史:第一个撷取国际最佳设计奖;第一个获得国家科学技术进步奖;第一个取得国家质量金奖;在中国足金首饰设计大赛中夺得十二项大奖……

今天,老凤祥不仅立足上海,辐射全国,而且还要走向世界,由区域性的品牌逐步成为名副其实的国际品牌,成为人类所共有的优秀成果。