摩托罗拉:“老牌硬汉”的情报密码

2011-12-29支维墉

中欧商业评论 2011年7期

“除了来自发明和创新的‘惊喜’之外,我们不欢迎任何其他‘惊喜’。”摩托罗拉前CEO克里斯·加尔文(chris Galvin)的这句话道破了该公司情报战略的实质——提前了解所有的不确定性和风险,让一切在可控范围之内。

作为当之无愧的企业竞争情报先驱,摩托罗拉的竞争情报战略始于1983年,比美国竞争情报专业人员协会(Society of Competitor Intelligence Professionals)的成立还早3年。上世纪80年代早期,摩托罗拉CEO鲍勃·加尔文(Bob Galvin)曾被美国政府任命为总统外事情报咨询委员会(President’s Foreign Intelligence Advisory Board)委员。这段经历令鲍勃意识到,竞争情报是企业获取核心竞争力的关键。但真正促使摩托罗拉全力投入情报战略的是来自商战的沉痛教训。

一场商战引发的需求

摩托罗拉创建于1928年,在近百年发展史中,生产过干电池、收音机、半导体、军品、彩电、通讯设备等各种产品,每一次转型都能有惊无险,其情报部门功不可没。而摩托罗拉认识到情报的重要性,则要从它与日本企业的一场商战说起。

摩托罗拉于1965年进入彩电市场,1967年推出第一台美国制造的全晶体管电视机,一举成为当时美国最著名的电视机制造商。几乎同时,日本企业迅速崛起,很快全面撼动美国诸多传统产业的全球霸主地位,包括电视机制造。那时的摩托罗拉决策层忽视市场竞争环境的变化,拒绝改变经营模式,最终败北,1974年被迫退出电视机市场,将电视机业务卖给日本松下(Matsushita)公司。

痛定思痛,摩托罗拉发现,当时便携式和台式机已经成为美国家庭彩电需求的主流,但自己却对这一变化后知后觉,仍然集中力量生产落地式电视。日本企业则通过强大的情报搜集和分析能力,顺应潮流,大力推广高质量便携式彩电,很快取得压倒性胜利。由此,摩托罗拉开始认识到竞争情报的重要作用,成立了企业情报中心,雇佣美国中央情报局(CIA)的退休情报官简·赫里恩担任CIO,全面负责企业的竞争情报搜集和研究工作。赫里恩把情报部门与公司的关系比喻为中央情报局与白宫的关系——“我们和CIA一样,负责向决策层提供最精准、最有价值的情报”。摩托罗拉的情报部门负责人一直列席公司绝大多数战略性会议,其地位之尊崇可见一斑。

彩电一役惨败之后,摩托罗拉情报中心针对索尼、松下等竞争对手的优势、运营状况和销售态势进行了大量情报搜集和研究工作。研究表明:日本企业在传统电子消费类产品的生产规模、成本控制、产品质量及售后服务等方面已经取得了决定性的竞争优势,继续与日本企业竞争已很难取胜。由此,摩托罗拉果断调整发展战略,决定充分发挥其拥有的制造半导体集成电路芯片核心技术的特长,迅速将主要产品的开发重点转移到移动通讯领域。事实证明,摩托罗拉依靠竞争情报,准确地把握住了移动通讯领域的发展机会,取得了快速发展。

摩托罗拉在对移动通讯电子产品市场的竞争环境进行情报分析时,也十分注重对竞争对手的识别和研究,并随着公司的发展不断调整对竞争对手动向的信息跟踪。在20世纪80年代,公司重点监测爱立信、西门子。松下和三星等公司;到90年代中期,随着诺基亚进入移动电话产品领域,公司很快调整了情报分析的重点对象,将诺基亚、爱立信列为主要竞争对手,将三星、西门子等处在第二阵营的企业列为潜在竞争对手,同时关注处在第三阵营的松下、阿尔卡特、NEC、飞利浦以及中国的TCL、熊猫等品牌的发展动向。

很快,公司发现由于诺基亚和爱立信于1990年联手推出的GSM系统已成为主导欧洲各国的移动通讯系统,并正在从欧洲推向亚太地区。而当时摩托罗拉仍然专注于原先的系统标准。这样做虽然可以巩固公司产品在国内和美洲的市场,却可能在欧洲和亚太地区失去竞争力。竞争情报部门经过研究指出,移动通讯电子产品的技术标准已成为市场竞争的焦点,并预见到亚太地区。尤其是日韩和中国将是21世纪移动通讯电子产品最大的潜在市场。

正是依据这一情报,摩托罗拉很快调整了发展战略,不仅及时按GSM标准更换了产品软件,而且积极参与研发GPRS标准产品和第三代移动通讯设备,并向宽带服务领域拓展,同时加大亚太市场的开拓力度,分别在中国天津、苏州、桂林,韩国和东南亚地区投资兴建寻呼机、移动电话产品制造厂。随后,摩托罗拉的移动电话成功打入了日本市场,成为向日本电话电报公司供应这类产品的第一个外国厂商。到1 998年,摩托罗拉在亚太地区的市场占有率达到28%,仅低于诺基亚2个百分点,达到历史最好水平。1995~1997年期间,摩托罗拉达到鼎盛期,年均销售收入增长率均超过两位数,被列为利用竞争情报效果最佳的全美十强企业之一,3年间竞争情报对公司发展的年均贡献分别为13%、30%和11%。

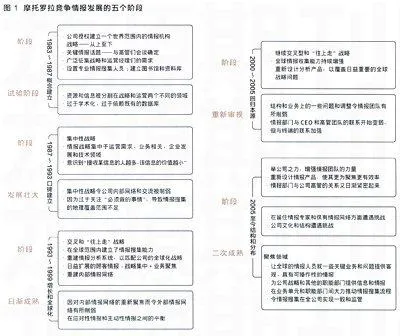

总体来看,摩托罗拉情报系统从建立到成熟可以分为五个阶段(见图1),绿色框是它们当时的具体举措,红色框里则是它们面临的挑战和风险。

情报运作机制

情报战略之于公司,决不能止于“拥有它挺好”的阶段,任何投入都期望得到回报,情报战略亦不例外。一个能够印证情报如何回报公司的例子是:摩托罗拉曾通过情报系统了解到数家竞争对手都在悄悄试图竞购一家公司,这家公司拥有摩托罗拉当时亟需的技术。于是,摩托罗拉先下手为强,抢先购买了该公司较大份额的股权,成功阻止了其他公司对其造成的威胁。

对摩托罗拉来说,竞争情报至少有三个益处:对机会和风险的早期预警、对竞争情况的客观呈现以及基于对市场环境分析和洞察提供的决策支持。竞争情报的最大作用在于,它能够保证在海量信息之中,让公司的思考始终集中于市场、产品、客户和竞争对手等几个基本范畴。强大的竞争情报能够获取竞争对手们对市场、客户、技术和未来的看法,并及早获知对手们应对未来变化的商业模式和商业计划,从而将公司带入“竞争的核心地带”。

虽然有专业的情报团队,摩托罗拉还是把很多外围的情报搜集工作外包给一些专业公司去做,公司的情报人员只专注于那些最为核心和关键的信息,譬如“产品定价”和“成本结构”等。公司高层根据这些信息及相关分析形成的观点,做出决策并制定战略。

内部客户制在摩托罗拉,公司情报部门直接向首席战略官,通常也是公司执行副总裁汇报工作。首席战略官再向CEO汇报工作,这通常被认为是情报战略的最佳汇报结构。当然,这种结构也绝非铁板一块,很多时候情报人员可以直接向总裁报告。情报人员与决策者的关系十分密切,情报办公室紧靠总裁办公室,情报人员可以非常方便及时地向决策者汇报工作。

摩托罗拉将竞争情报的客户分为两类:基本客户和二级客户(见图2)。公司始终坚持认为,竞争情报虽然首先提供给企业高管和决策者,但同样应在适当时候、以适当方式将适当的情报信息与员工进行分享。“全员参与”有利于全公司上下参与、分享和维持情报战略,以及建立情报文化,并令员工时时具有危机意识,不忘为公司留意外部动向。

用虚拟组织建构情报系统在摩托罗拉内部,有很多“虚拟组织”将各种情报直接报告给情报部门,由情报部门将所有信息收集整理,装入一个集中性的数据库,对其进行评估、分析和解读。这里的“虚拟组织”,指的是各个业务单元都有相关的情报负责人,它们都有自己的职务和工作,但他们的职责之一是随时将情报汇总到情报部门(见图3)。这是一个跨部门、横亘于整个公司的强大“虚拟组织”。

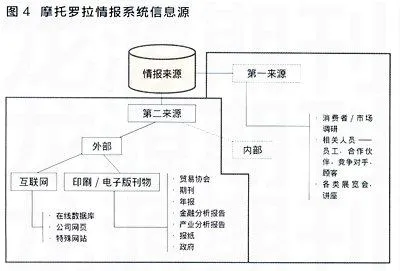

除了虚拟组织,信息技术对于情报系统而言也至关重要。对一家公司来说,获取情报能力的关键在于辨识和获得合适的信息源,并以合乎道德法律的方式收集所需的数据和信息。在互联网时代,信息来源极大丰富,对人际网络的利用、使用先进的技术工具搜集信息就显得更为重要。(见图4)

不难发现,摩托罗拉高管层的大力支持和推动,确保了情报部门始终成为战略制定和决策支持不可或缺的部分。同时,摩托罗拉对情报人员的甄选有着自己的标准:孜孜不倦的求知欲、缜密的思维、强大的记忆力、丰富的知识、敏感的直觉、信息收集和分析能力、人际沟通能力,以及良好的教育背景。在情报分析过程中,摩托罗拉非常强调情报分析的客观性,以及形成独特的、从本公司视角出发的观点的能力。而对于情报部门的高度信任,也确保了公司能够高瞻远瞩,从当下就开始积极应对。不能忽视的一点是,摩托罗拉始终在公司上下贯彻竞争情报的伦理道德和法律标准,这套标准覆盖了商业情报从搜集到应用的全过程,以防微杜渐,避免各种潜在的风险。

消沉与复兴

值得一提的是,自上世纪90年代中后期开始,摩托罗拉走过了一段长达10年的下坡路。上世纪90年代中期,它似乎只有RAZRV3这一款明星手机“包打天下”,产品线出现明显的“千机一面”,在诺基亚、三星、LG等竞争对手围攻之下,手机业务节节败退。为了扭转颓势,进入21世纪以后的摩托罗拉将更多的资源投放在了企业移动业务领域,并依靠这一业务的利润和现金流度过了最困难的一段时光。直到2008年8月,时任高通公司COO的桑杰·贾(saniay jha)正式成为摩托罗拉联席CEO,果断决定在智能手机领域放弃其他所有系统,只专注于And roid(安卓)平台。这是一次成功的对赌,到2010年第四季度,Android系统首次超越诺基亚塞班(Symbian)系统,成为全球最大的智能手机平台。而与此同时,摩托罗拉在全球2010年出货总量达到3730万部,其中And roid智能手机为1370万部。摩托罗拉正在卷土重来。

那么,对于这个如此重视“竞争情报”的公司来说,当初为何会走上这样一段弯路呢?也许最大的症结在于当年摩托罗拉传统的工程师文化难以适应已经演变成大众消费品的手机行业。作为手机的发明者,摩托罗拉更擅长的是技术研发,是其著名的六西格玛质量管控体系,而不是像它的竞争对手诺基亚、三星等公司的快速的市场反应能力和工业设计创新。如果说摩托罗拉过去所擅长的“竞争情报”更多的是一种偏重于数据和信息和“硬情报”,那么这种反应能力和设计创新,或可被视为一种“软情报”,而依据“软情报”进行业务流程的改变,甚至企业文化的变革,更是“老牌硬汉”摩托罗拉一时难以做到的。如今,经过了10多年的阵痛和嬗变,摩托罗拉正在迈向更为长袖善舞的新境