琼东南盆地南部中新统生物礁的识别

2011-12-24张永贵宋在超周小进张玺科

张永贵,宋在超,周小进,武 丽,张玺科,冉 静

(1.中国石油化工股份有限公司 石油勘探开发研究院,北京 100083;2.中国石油化工股份有限公司 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所, 江苏 无锡 214151)

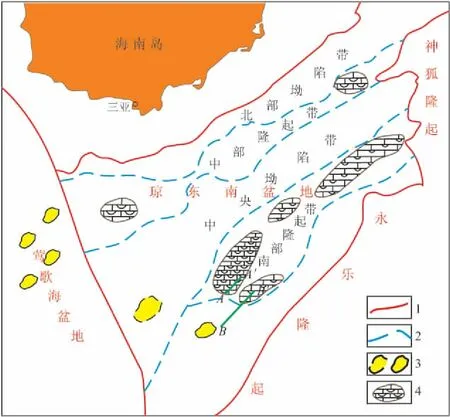

琼东南盆地位于海南岛和西沙群岛之间,其西以①号断层与莺歌海盆地为界,东北以神狐隆起与珠江口盆地珠三凹陷相接(图1),是一个新生代发育的具断—拗双层结构的陆缘拉张盆地[1-3],盆地具两隆三坳结构,且隆、坳分布呈NE走向。目前勘探主要集中在北部陆架浅水区,而对处于深水区的盆地中央坳陷带和南部隆起带研究程度较低,尤其是南部隆起带,尚无钻井。

1 生物礁形成的地质背景

在构造演化上,盆地南部深水区与盆地北部类似,经历了始新世—早渐新世断陷阶段、晚渐新世断拗转换阶段和新近纪拗陷三大构造演化和沉积充填阶段。从近年来采集的地震资料分析,中新统梅山组沉积时期为该地区的主成礁期。梅山组沉积之前,特别是早古近纪时期,构造活动导致基底具有较强的活动性,没有稳定的基底,不利于礁体的定植生长。梅山组沉积之后的黄流组—莺歌海组沉积期以及第四纪,琼东南盆地南部处于半深海—深海沉积环境,沉积速度快,也不利于生物礁的发育。

生物礁的形成条件与造礁生物的生存环境相关。据前人研究[4-7],南海海域在晚渐新世—中中新世期间具有良好的成礁古气候和古海水环境。邻近琼东南盆地南部的XC1井钻探表明,生物礁地层直接披盖在前寒武纪变质岩基底之上,自中新世持续发育到现代[8],礁灰岩碳酸盐岩含量为99%以上,这说明南海西北部海域当时的古海水中酸不溶物的含量很低,整体为碳酸盐岩沉积环境。目前,南海南部南沙陆壳地块和北部西沙陆壳地块上均发现了大型的生物礁油气富集区,如东纳土纳盆地L气田、西北巴拉望盆地Malampaya气田、珠江口盆地流花11-1油田等。

图1 琼东南盆地构造区划1.盆地界线;2.盆地二级构造单元界线;3.(疑似)泥底辟发育区;4.预测生物礁发育区Fig.1 Tectonic division of Qiongdongnan Basin

2 生物礁地震响应特征

对于琼东南盆地,莺9井、YC21-1-2井、BD-1-1井[9]等先后于盆地北部在中新统揭示了砂质生屑灰岩、泥灰岩、致密礁灰岩等地层;盆地南部在中新世处于低隆起区,与大陆物源区海南岛、越南东部主物源区都相距200~300 km,仅南部乐东隆起可以提供局部碎屑物源,形成了一个远离岸线、陆源碎屑沉积作用影响微弱的大型浅水台地。从地震资料来看,梅山组上部地层呈明显丘状反射,具有疑似生物礁的地震响应特征。

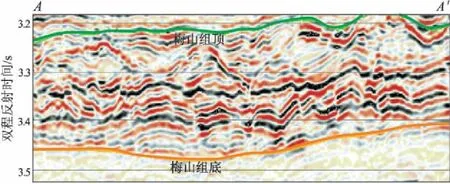

生物礁一般生长于水下隆起部位,礁体格架多高出其他同期沉积物,具有明显的沉积地貌隆起特征,在地震响应中多表现为强振幅、相对低频的波形特征,剖面形态变化大,如出现丘状起伏、透镜状结构、厚度加大等特点[10-11]。琼东南盆地南部隆起区生物礁地震地层反射特征如下:外形呈丘状、透镜状;顶底轮廓较清晰,为强反射界面;内部为层状或杂乱反射;相带分异明显,礁后滩相有顶超、下超、前积反射;底部界岩有速度异常造成的下凹现象,上覆界岩见披覆构造(图2)。

从地震波速度来看,砂岩为2 500~4 500 m/s,碳酸盐岩为4 500~6 500 m/s。研究区为深水区,约1 200~1 400 m,梅山组生物礁海底以下埋深1 300~1 600 m,反射速度约为2 900~3 200 m/s;梅山组丘状地层的波阻抗为(8~10)×106kg/(m2·s),与LH11-1生物礁波阻抗数值相近[12]。

梅山组生物礁主要分布于古隆起顶部和翼部,古隆起区整体为碳酸盐岩台地区,生物礁前发育厚度较小的台地斜坡,并向凹陷区过渡为局限盆地(图3)。海平面的变化控制生物礁的生长方向和生长范围,根据地震剖面反映的信息,研究区生物礁为西向东,沿斜坡或断阶呈退积式向隆起顶部生长。

3 生物礁与泥构造的辨别

关于梅山组丘状体的认识,一直有泥构造和生物礁构造的争论。在本次研究中,笔者试从区域沉积背景、丘状体发育部位以及地震反射特征等方面对两者加以对比。

3.1 沉积时期与沉积背景不同

2种体系发育的沉积时期不同,沉积背景也不同。泥构造又称泥底辟或泥涌活动,主要发育于沉降快、沉积厚度大的拗陷构造层或凹陷中央部位的断陷构造层中。目前我国发现的底辟构造主要分布在莺歌海、渤海湾和珠江口盆地[13-16]。此种构造形成的地质背景具有三大特点:第一,盆地沉降快、沉积厚度大,有大量压实剩余流体需要排出,而附近又缺少流体垂向释放的有效途径;第二,盆地内具有明显的高压异常带,泥底辟构造的根部往往起源于这些高压异常带;第三,底辟构造主要沿构造软弱带或应力集中带分布。

图2 琼东南盆地南部过生物礁地震剖面剖面位置见图1。Fig.2 Seismic profile across reef, south of Qiongdongnan Basin

图3 琼东南盆地南部过生物礁地震波阻抗剖面剖面位置见图1。Fig.3 Seismic impendence profile across reef,south of Qiongdongnan Basin

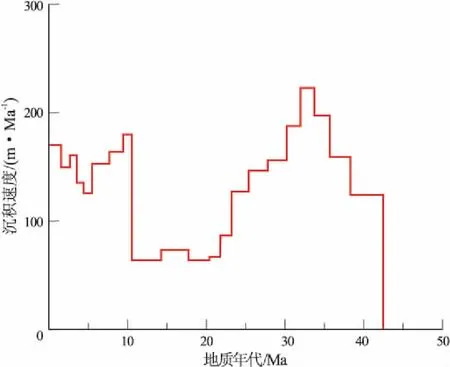

莺歌海组沉积期(5.5~1.64 Ma),琼东南盆地沉降幅度大、沉积速度快(图4),整个盆地沉积了巨厚层的深水泥岩,为发育泥底辟构造或形成泥涌提供了地质条件。在靠近盆地西部边缘乐东凹陷内部,存在大片地震模糊带,笔者认为可能与底辟活动有关。而梅山组沉积期(16.3~10.5 Ma),整个盆地构造稳定,根据计算期间最大构造沉降量仅50~60 m/Ma,梅山组沉积以后,其总沉降量剧升至250 m/Ma以上。梅山组沉积期的沉积速率相当低,缺乏形成塑性泥岩的地质基础。相反,相对较低的沉降速率和沉积速率则适合生物礁的发育。

3.2 丘状体发育部位不同

生物礁最明显的地震识别标志是在隆起区形成的丘形反射。目前梅山组发现的典型生物礁反射均是分布在南部隆起区,在相邻凹陷内部则没有明显的生物礁反射。而研究区内莺歌海组内部的深海泥岩形成的波状反射或丘形反射则在整个工区均有分布,且凹陷内部更为发育。

对于研究区的梅山组地震剖面,具丘状反射结构的均发育在低隆起部位,而在凹陷的部位,梅山组表现为平行反射或微丘状反射,说明当时沉积物对海底地貌敏感,可能是浅水环境的产物,而并非该区容易形成泥岩塑性流动的深水环境;碎屑岩可能为砂岩、粉砂岩甚至垮塌构造形成的泥砾、砂砾岩等较粗碎屑岩。

图4 琼东南盆地南部沉积速度直方图Fig.4 Deposition rate histogram, south of Qiongdongnan Basin

3.3 丘状体反射特征不同

大型泥底辟高度大,刺穿层位多,容易识别。在莺歌海盆地存在大型高幅度泥底辟,研究区西侧的乐东凹陷中央地区,存在地震模糊带,推测可能与大型泥底辟有关。一些中低能量,低幅度的泥构造外形往往也呈隆起状,但内部和上覆地层呈模糊带,隐约可见不连续弱反射,围岩地层的正常反射在此中断,在地震剖面上没有底界面,顶界面不甚清晰,这与生物礁反射有明显的区别。研究区莺歌海组泥岩也有类似的底辟泥构造或泥涌构造(图5),但是多数泥岩在地震上为连续丘状反射,上界面有多层连续强反射,且呈现出多层叠加的特征;底界面不清晰,内部见弱的层状反射。整套泥岩整体上均为该反射现象,与生物礁地层不同。

4 结论

琼东南盆地南部隆起区在梅山组沉积期构造活动趋于停滞,沉降和沉积速度小,有适合生物礁发育的古环境。近来采集的地震资料显示,中新统梅山组地层存在典型的丘状反射,底平顶凸,顶底界面清晰,反射能量强,内部具前积或杂乱反射,两翼见上超,顶部为披覆沉积,是生物礁体的成像,初步认为该套地层为生物礁建造,主要分布在古隆起上。

参考文献:

[1] 龚再升,杨甲明,杨祖序,等. 中国近海大油气田[M]. 北京:石油工业出版社,1997.

[2] 龚再升,李思田,谢泰俊,等. 南海北部大陆边缘盆地分析与油气聚集[M]. 北京:科学出版社,1997.

[3] 李绪宣,朱光辉. 琼东南盆地断裂系统及其油气输导特征[J]. 中国海上油气,2005,17 (1):127.

[4] 许红,蔡峰,王玉净,等. 西沙中新世生物礁演化与藻类的造礁作用[J]. 科学通报,1999,44 (13):1435-1439.

[5] 邱燕,王英民. 南海第三纪生物礁分布与古构造和古环境[J]. 海洋地质和第四纪,2001,21(1):65-73.

[6] 陈平,陆永潮,许红. 南沙海域第三纪生物礁层序构成和演化[J]. 地质科学,2003,38(4):514-518.

[7] 龚再升. 生物礁是南海北部深水区的重要勘探领域[J]. 中国海上油气,2009,21(5):289-295.

[8] 魏喜,邓晋福,谢文彦,等. 南海盆地演化对生物礁的控制及礁油气藏潜力分析[J]. 地学前缘,2005,12(3):245-252.

[9] 刘春兰,冯正祥. 宝岛23-1构造生物礁地质评价[J]. 中国海上油气, 2001,15(3):171-175.

[10] Sattler U, Zampetti V, Schlager W, et al. Late Leaching under deep burial conditions: a case study from the Miocene Zhujiang Carbonate Reservoir, South China Sea[J]. Marine and Petroleum Geology, 2004,21(8):977-992.

[11] Erlich R N, Barrett S F, Guo Baiju. Seismic and geological characteristics of drowning events on carbonate platforms[J]. AAPG Bulletin,1990,74:1523- 1537.

[12] 吴时国,袁圣强,董冬冬,等. 南海北部深水区中新世生物礁发育特征[J]. 海洋与湖沼,2009,40(2):117-121.

[13] 郝芳,李思田,龚再升,等. 莺歌海盆地底辟发育机制与流体幕式充注[J]. 中国科学 D辑,2001,31(6):471- 476.

[14] 何家雄,夏斌,刘宝明,等. 莺歌海盆地泥底辟热流体上侵活动与天然气及CO2运聚规律剖析[J]. 石油实验地质,2004,26 (4):349-358.

[15] 王家豪,庞雄,王存武,等. 珠江口盆地白云凹陷中央底辟带的发现及识别[J]. 地球科学——中国地质大学学报,2006,31(2):209-213.

[16] 孙昶旭,崔永刚,罗文生,等. 东营凹陷东营三角洲与中央隆起带盐—泥构造形成的关系及其对隐蔽油气藏勘探的意义[J]. 石油地球物理勘探,2006,41(4):462-467.