安徽洪镇变质核杂岩及其两侧盆地

2011-12-24范小林陆永德

范小林,陆永德

(中国石油化工股份有限公司 石油勘探开发研究院 无锡石油地质研究所,江苏 无锡 214151)

近年来的变质核杂岩研究新进展表明[1],变质核杂岩两侧中新生代盆地与核杂岩隆升有关。

位于下扬子地区的皖南洪镇,发育变质核杂岩[2],且伴生燕山晚期岩浆侵入岩。 北东向展布的前寒武系董岭群构成变质核杂岩基底,同向“背形”展布的震旦系—中三叠统海相碳酸盐岩为盖层,其两侧分布白垩纪—古近纪断陷盆地(西北侧怀宁盆地、东南侧望江盆地)(图1)。

1 地表地质现象

洪镇地区地表地质以董岭群变质基底为“核”,与褶皱形变的古生界以滑覆断层相接触,上覆未形变的中—新生界(图1)。野外地质观察表明,董岭群变质程度已达角闪岩相,且普遍糜棱岩化。地表地质主要表现为以下3方面特征:

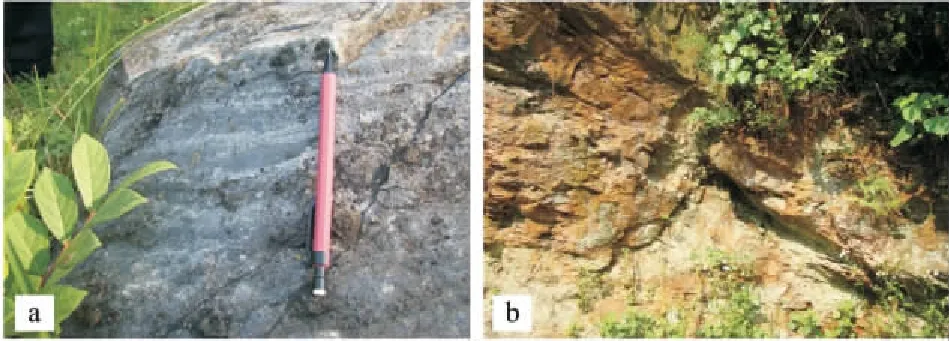

1)长垣状董岭片麻岩为变质核,且伴生侵入岩(图2),主要成生于印支期—燕山早期,经历了区域性伸展及岩浆作用与断陷作用[2-3]。

2)变质核杂岩体与盖层之间为断层接触。断层以“构造拆离作用”形式表现(图3),断层面顺层或小角度与层面相交产出,产状平缓且向外倾。新地层滑覆在老地层之上,下盘变形强、上盘变形较弱,断层岩麋棱岩化(图2)。地层沿一系列低角度顺层断面渐次滑覆,其厚度急剧减薄,总体表现为滑覆构造特征。

图1 安徽洪镇杂岩体与盆地构造1.燕山晚期花岗岩岩体;2.燕山早期闪长岩体;3.燕山早期石英二长岩;4.平移断层;5.正断层;6.逆断层;7.地层接触界线图中:An-C董岭群变质核;古生界地层为褶皱变形层,中生界地层为盖层,中新生界为断陷盆地Fig.1 Basin tectonics and metamorphic complex in Hongzhen area, Anhui Province

图2 糜棱岩化浅色花岗岩(a)及糜棱岩带(b)Fig.2 Tint granite of miliolites(a) and miliolite zone(b)

图3 拆离断层(a)及三叠纪未形变盖层(b)Fig.3 Detachment fault(a) and undeformed cap rock of Triassic(b)

3)变质核上覆盖层主要为褶皱形变的古生界海相碳酸盐岩及未形变的中—上三叠统类复理石建造(图3)。

2 重力、磁力异常特征

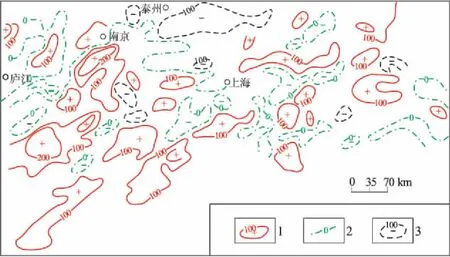

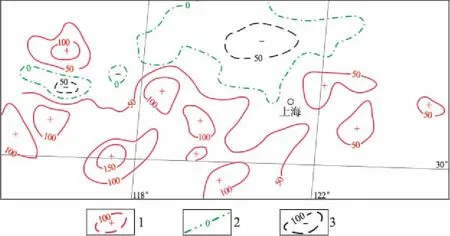

重力与航磁资料表明,该地区深部存在变质核杂岩“根部效应”。以北东走向排列的区域重力高异常、磁力高异常,与皖南变质核杂岩露头走向及侵入岩区域走向大致对应(图4,5),重力异常和磁力异常分别高达+200 mGal和+200 nT。

下扬子地区地震测深资料地质解释成果[4-6]揭示,该区普遍存在埋深约14~20 km的高导低速层。目前对其解释是一个低阻、低速、高温为主体的各种塑性体组合的综合反映。从构造学角度分析,其为热流体残留局部熔融层或中下地壳发生固态流变、水平拉伸剪切岩石层破碎的结果。在上地壳形成的正断层下延至中下地壳,向上发展与近地表拆离断层的韧性剪切带连接。

3 构造成因机制

晚侏罗世以来,中国大陆内部构造格局发生了重大“变格”。岩石圈尺度的陆内层块之间的相互敛合作用导致中、下扬子台地和大别造山带结合部位热活动频繁,深部发生岩石圈拆沉、软流圈上侵、中下地壳和岩石圈地幔扩展流变。岩石圈地壳受深部介质的浮力作用,不均一密度介质发生差异隆升,形成壳内古老介质穹隆构造[7]。洪镇地区董岭群地层褶皱隆升形成背斜[3],时限大致在晚三叠世。与此同时,燕山期张扭性挤压造成花岗岩类底辟侵位,伴有强烈的接触变质、动力变质和变形作用,产生花岗岩底辟隆升作用,且在隆升过程中发育滑覆构造,以上白垩统—古近系为主体的沉积物叠加在前中生界褶皱地层之上。

图4 下扬子地区苏皖南部区域重力异常1.正异常等值线;2.零等值线;3.负异常等值线Fig.4 Regional gravity anomaly of south Jiangsu and Anhui, Lower Yangtze region

图5 下扬子地区苏皖南部区域航磁异常1.正异常等值线;2.零等值线;3.负异常等值线Fig.5 Regional aeromagnetic anomaly of south Jiangsu and Anhui, lower Yangtze region

已有实验测试结果[1]表明,剪切带形成温度为600~650 ℃,表明其形成于地壳深部,与地壳浅部及近地表见到的弯曲剪切断裂带共同构成陆内构造伸展作用下的“穹隆构造”边缘滑覆带,并由此在伸展构造作用下伴生断陷盆地。

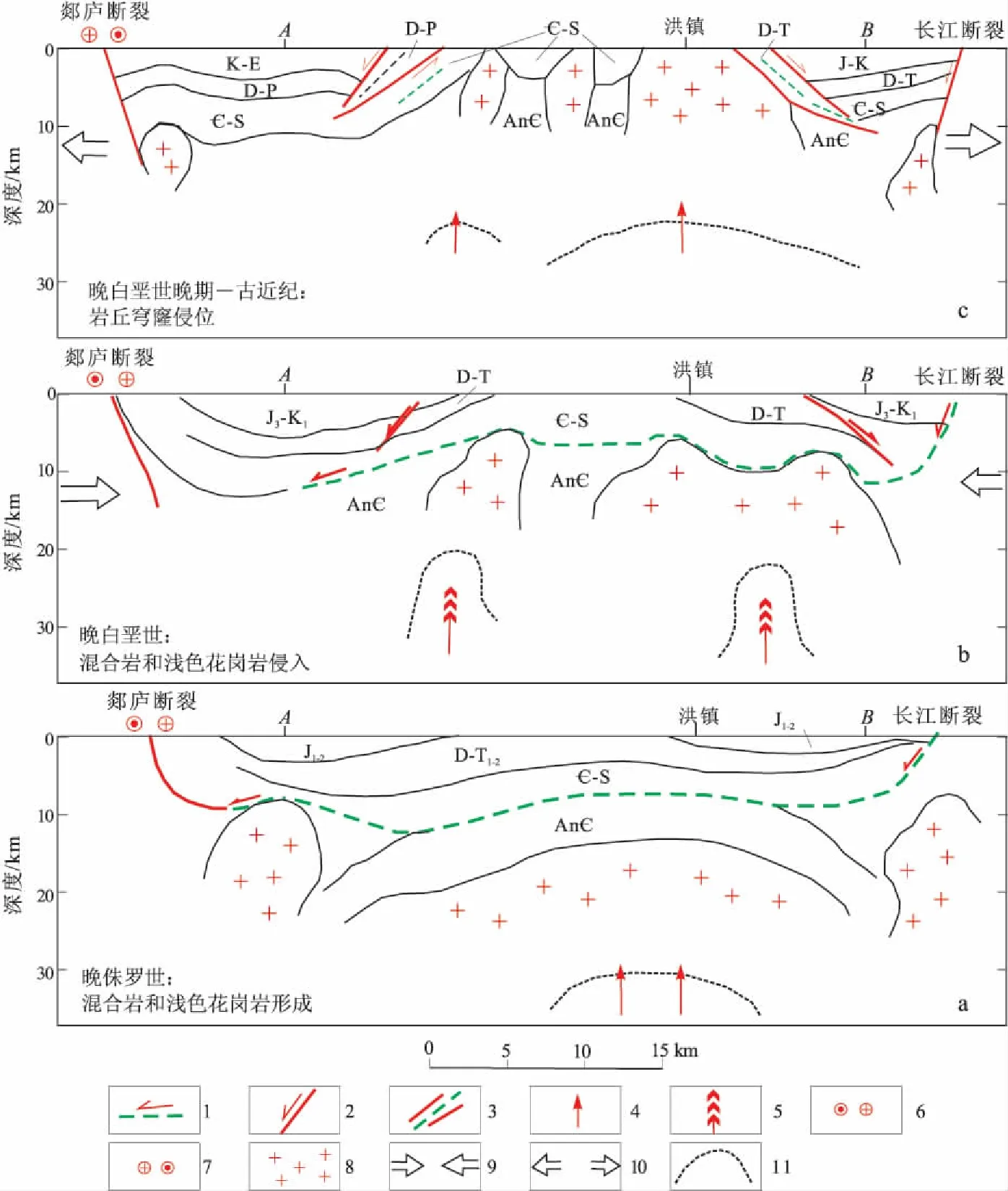

参照新构造运动研究和深部动力学成果[8-9],洪镇杂岩体两侧断陷盆地是变质核杂岩在隆升过程中受伸展拆离的产物(图6)。

洪镇杂岩体形成于晚侏罗世。当时,花岗岩体深埋于中下地壳,上覆前寒武系董岭群。此时期郯庐断裂表现为张扭性左行剪切作用[10],断裂深部顺岩体顶面构成“拆离”面,与东侧处于萌芽状态的长江断裂相关联(图6a)。

图6 安徽洪镇地区地壳尺度构造成因模式剖面位置见图1。1.早期拆离断层;2.正断层;3.韧性剪切带;4.岩石圈地幔热流方向;5.岩浆热涌;6.断层左旋(压扭)作用;7.断层右旋作用;8侵入岩体;9.挤压应力方向;10.伸展应力方向;11.热流异常顶界面Fig.6 Geotectonic genesis model of crustal scale in Hongzhen area, Anhui Province

晚白垩世,受郯庐断裂左行平移作用影响,夹在区域断裂之间的洪镇杂岩体处于剪切挤压状态,从而使得杂岩体隆升、其两侧相对沉降,但尚不足以使下部杂岩体抬升至地表(图6b)。

晚白垩世晚期—古近纪的伸展作用,使杂岩体两侧盆地持续沉降,杂岩体相对隆升,可能是变质核杂岩出露地表的根本原因,因为该时期下扬子地区岩浆热液活动非常强烈。随郯庐断裂的右行平移作用加强,洪镇杂岩体北西、南东向拉伸,使杂岩体进一步抬升,其两侧加剧沉降形成望江盆地和怀宁盆地(图6c)。

参考文献:

[1] 楼法生,舒良树,王德滋. 变质核杂岩研究进展[J]. 高校地质学报,2005,11(1):67-76.

[2] 朱光,谢成龙,向必伟,等. 洪镇变质核杂岩的形成机制及其大地构造意义[J]. 中国科学(D辑):地球科学,2007,37(5):584-592.

[3] 董树文,何大林. 安徽董岭花岗岩类的构造特征及侵位机制[J]. 地质科学,1993,28(1):10-20.

[4] 范小林. 中国大陆岩石圈与中新生代盆地构造—热体制[J]. 勘探地球物理进展,2005,28(5):330-334.

[5] 范小林. 中新生代构造活动在南方海相油气勘探中的意义[J]. 石油实验地质,2006,28(6):539-543.

[6] 范小林. 试述中国南方岩石圈深部构造、热特征与浅部天然气成藏关系[G]//赵怡.中国石油化工科技信息指南(下卷). 北京:中国石化出版社,2007:14-19.

[7] 张进江,郑亚东. 变质核杂岩与岩浆作用成因关系综述[J]. 地质科技情报,1998,17(1):19-25.

[8] 邱楠生,苏向光,李兆影,等. 郯庐断裂中段两侧坳陷的新生代构造—热演化特征[J]. 地球物理学报,2007,50 (5):1497-1507.

[9] 朱桂芝,石耀霖,张怀. 板片深部俯冲动力学研究的新进展[J]. 地球物理学进展,2008,23 (2):333-342.

[10] 郑永飞,赵子福,唐俊. 大陆碰撞和超高压变质研究:进展和展望[J]. 中国科学技术大学学报,2007,37(8):839-851.