雪峰山西侧海相碳酸盐岩沉积间断古岩溶发育规律研究

2011-12-24张庆玉陈宏峰曹建文

张庆玉,梁 彬,陈宏峰,曹建文

(中国地质科学院 岩溶地质研究所,广西 桂林 541004)

影响碳酸盐岩岩溶发育的因素有很多,如岩性、古气候、古地貌、海平面的升降以及构造运动等[1-3]。其中,构造不整合面是其最主要的外因之一,其决定古递降水流平衡面、地下水的深度及活动范围。水动力场的大小对碳酸盐岩岩溶发育起到了及其重要的作用[4]。多期构造运动和海平面的升降控制着不整合面的发育,不整合面的分布控制了岩溶缝洞系统发育的范围,雪峰山西侧地区加里东期不整合面表现为寒武系牛蹄塘组与震旦系灯影组不整合及上寒武统与奥陶系之间的假整合。因此,深入研究雪峰山西侧地区海相碳酸盐岩沉积间断古岩溶发育规律,对研究其储层发育特征及确定有利区块均具有重要的意义。

1 区域地质概况

黔中隆起及其周缘地区震旦系、寒武系、奥陶系及志留系均有沉积,且分布广,主要为海相碳酸盐岩及碎屑岩沉积[5-6]。雪峰山以其醒目的弧形斜贯湘中北地区,构造变形极为强烈。该区地层的接触关系、构造形迹的物理性质和几何性质、震旦系—寒武系及寒武系—奥陶系不整合面的发育等均有很好的显示[7]。震旦纪开始,雪峰地区作为扬子地块的东南大陆边缘转入新一轮拉张断陷阶段,早古生代时发育了一套以大陆斜坡相为主题的被动陆缘沉积,北东向至北北东向阶梯式断陷对这些沉积起着控制作用[8]。印支—燕山早期,扬子克拉通边缘武陵—雪峰裂陷槽发生增生,来自东南方向的俯冲、碰撞使城步—松江一带东侧的岩石圈显著增厚,这时雪峰山开始造山[9-10]。

2 岩溶储层的控制因素

2.1 岩溶发育基本条件

岩石与水是岩溶发育基本的物质条件。具体而言,岩溶发育有4个基本条件[11],即岩石的可溶性、岩石的透水性、水的侵蚀性和水的流动性。然而,岩溶发育是内、外营力共同作用的结果,区域自然环境如气候、植被、土壤、地貌等对岩溶发育也有着明显的影响。

2.2 岩石性质和结构

碳酸盐岩的储集性能与岩石性质和结构有关,如碳酸盐岩的非均质性和各向异性,不同碳酸盐岩的类型决定其溶蚀作用的能力。在控制与影响岩溶发育的各种因素中,岩石的矿物成分和结构是首要因素。一般地,岩溶发育的规模、岩溶化程度具有纯碳酸盐岩高于不纯的碳酸盐岩、灰岩高于白云岩的规律。

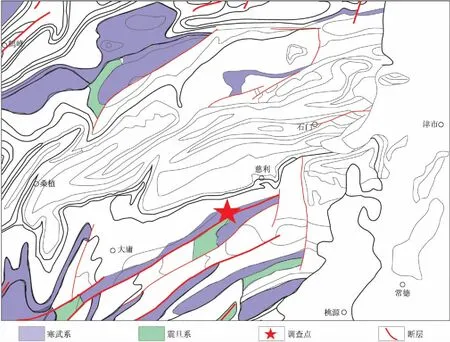

调查表明,研究区内古生界及震旦系地层发育较为齐全,但总体而言出露面积较少,大部分被埋藏地下或者灌木覆盖(图1)。震旦系露头在研究区零星分布,出露地层中陡山沱组岩性为含砾砂岩、板岩、粉砂岩,中部黑色页岩、白云岩;灯影组岩性为浅灰色至灰白色白云岩,局部细晶白云岩、藻纹层白云岩,上段主要岩性为浅灰、灰色中厚层白云岩。下寒武统牛蹄塘组岩性上部为深灰色、黄灰色含砂质页岩夹少量碳质页岩;下部为碳质页岩夹少量硅质岩;底部薄层磷块岩、黑色石煤。

2.3 沉积间断对储层的影响

地层剖面中的不整合面就是地质时期的古地表,不整合面以下一定深度范围内就是当时表生环境中的溶蚀作用带[12]。研究表明,碳酸盐岩孔洞的发育往往与区域不整合面有关,是直接或间接地暴露在大气水渗流或潜流状态的结果。研究区震旦—寒武系及寒武—奥陶系的岩溶不整合面是一个构造薄弱面,在不整合面附近断裂、裂缝发育,彼此连通较好,构成有利于岩溶水汇集运移的复合系统,正负向岩溶形态及岩溶构造发育,有利于岩溶储集体的发育。

2.4 沉积间断时间对古岩溶的控制作用

雪峰山西侧地区经历了多期的构造运动,形成多个区域不整合面,不同时期不整合面沉积间断时间控制了碳酸盐岩岩溶发育强度。前人研究认为,震旦系灯影组—寒武系、寒武系—奥陶系之间存在的沉积间断相对较短,因而震旦系灯影组、寒武系碳酸盐岩岩溶储层的主要发育段被限制在岩溶作用所能影响的深度范围内,古岩溶缝洞系统以溶蚀孔洞为主,缝洞系统连通性相对较差,野外调查未见大型的溶洞系统。

图1 雪峰山西侧地区调查点位置及寒武—震旦系分布示意Fig.1 Survey points and Cambrian-Sinian distribution, west of Xuefeng Mountain

3 岩溶发育特征研究

雪峰山西侧地区从震旦纪—寒武纪再到奥陶纪,接受了几千米深的浅海—滨海碳酸盐岩沉积;中间又经历了不同时期的沉积间断,碳酸盐岩地层出露接受剥蚀与溶蚀,经历了多次的成岩后生作用的改造,使原生孔隙减少以至消失,次生孔隙增多。早古生代碳酸盐岩储集空间以次生溶蚀孔、洞、缝系统为主,岩溶缝洞系统的岩溶作用,是成岩后生作用的主要地质作用之一。通过对研究区下古生界碳酸盐岩古岩溶发育特征的调查,古岩溶缝洞系统主要发育位置位于不整合面以下0~15 m范围内,而深度位于不整合面15 m以下时,古岩溶缝洞系统发育则相对较弱。

3.1 震旦系—寒武系沉积间断岩溶

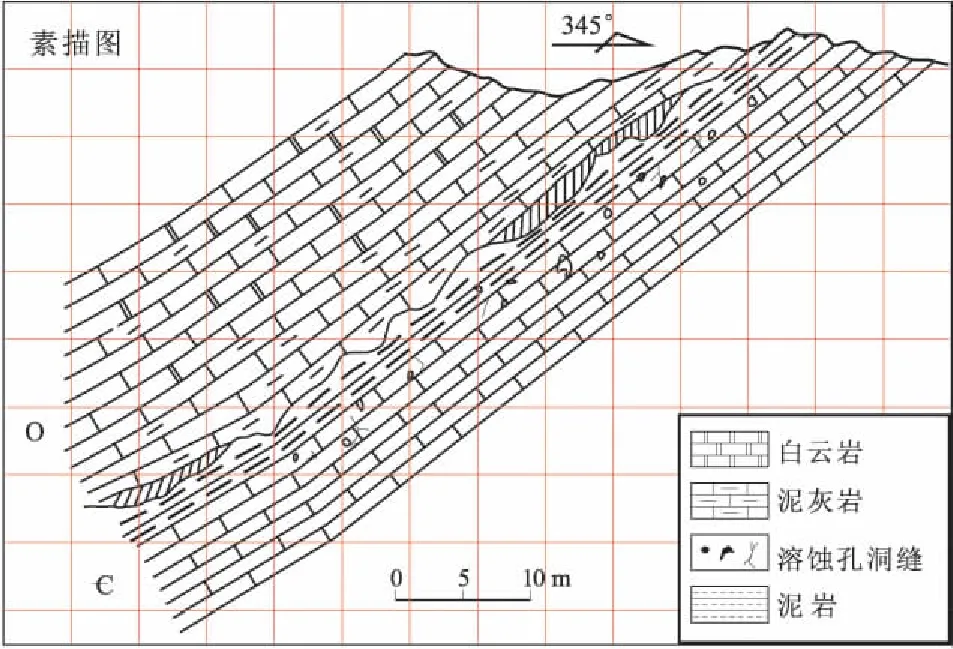

雪峰山西侧地区寒武系牛蹄塘组与震旦系灯影组沉积间断面出露较少,该沉积间断对同时期古岩溶发育的控制性作用以慈利大溪一处典型露头剖面进行剖析。该露头位于慈利大溪丘丛谷地、构造侵蚀谷地地貌位置。经过野外观察描述,该处沉积间断接触关系及岩溶发育特征见图2所示。

灯影组—牛蹄塘组不整合接触界限为一层石煤,上覆牛蹄塘组底部为棕黄至黑色薄层细砂、粉砂岩及碳质页岩;灯影组顶部为一套薄层—中厚层白云岩、云灰岩,倾向180°,倾角20°。界限东110°方向岩层底部云质灰岩中,层间缝较发育,缝宽3~6 cm,缝中方解石半充填,局部可见沥青条带、沥青块;且发育不规则状、椭圆状、近圆状及斑块状溶蚀孔,直径4~5 cm,其近1/3体积被浅色方解石充填,其余为沥青块贴附于表面;垂直层面的微缝与层间缝相互切割,垂向连通性较好,有利于岩溶的发育。由于露头有限和地形起伏不定,此沉积间断面横向展布呈现不稳定态势。

图2 雪峰山西侧慈利大溪震旦系—寒武系沉积间断面岩溶发育特征Fig.2 Karst generation in Sinian-Cambrian sedimentary hiatus, Daxi village, Cili County, west of Xuefeng Mountain

另外,于走马镇至鹤峰沿途公路(S341省道)约29 km处出露一处灯影组—牛蹄塘组假整合接触地层,牛蹄塘组上部植被覆盖,下部灯影组岩性以白云岩为主,发育少量溶蚀孔洞,及不规则溶蚀裂缝,方解石充填。

3.2 寒武系—奥陶系沉积间断岩溶

雪峰山西侧地区下奥陶统桐梓组—红花园组与上寒武统后坝组的不整合接触沉积间断面出露较为零星。根据野外调查,重庆酉阳县黄家堡村附近出露一处该不整合接触沉积间断面,该沉积间断对上寒武统后坝组的岩溶作用具有一定的影响。调查点地貌位置为溶蚀丘丛谷地,构造侵蚀谷地。露头调查显示,后坝组顶部岩性为灰质白云岩、泥质白云岩组合,在假整合面以下几米范围内溶蚀孔较为发育,溶孔直径2~10 mm,部分为方解石半充填—全充填。该处露头接触关系及岩溶发育特征见图3所示。

从图3中可见,红花园组—后坝组沉积接触面附近沉积了一层中—薄层状泥质岩,往上沉积薄层状泥灰岩及中薄层状灰色泥质灰岩、深灰色厚层状灰质白云岩,上部沉积了灰黑色中厚层状云质、泥质灰岩。沉积间断面下部附近沉积了一套厚层状深灰色灰岩,该段地层溶蚀孔、小溶洞比较发育,方解石充填—半充填,直径一般在2~5 mm,具顺层发育特征,部分未充填;其下部为中厚层状浅灰色白云质灰岩,发育少量溶蚀孔。

据野外岩溶地质调查,在沿河官周地区附近,出露一处寒武—奥陶系沉积间断面,受沉积间断的影响,下伏地层寒武系于接触面以下十余米范围内溶蚀孔洞较为发育,溶蚀裂缝具有明显的后期扩溶现象,而由于受到后期充填作用的影响,连通性一般。另外在湖北来凤县至咸丰国道旁也发现一处奥陶—寒武系沉积间断面露头,该处溶蚀孔、洞、缝均较发育,缝宽1~5 mm,孔直径2~20 mm不等,局部网状缝发育,大多被方解石充填。

图3 雪峰山西侧酉阳地区 寒武系—奥陶系沉积间断面岩溶发育特征Fig.3 Karst generation in Cambrian-Ordovician sedimentary hiatus, Youyang County, west of Xuefeng Mountain

4 结论

雪峰山西侧震旦系灯影组、寒武系、奥陶系碳酸盐岩的古岩溶作用主要是与沉积间断面有关的古表生期岩溶作用,由于灯影组—寒武系、寒武—奥陶系之间存在的沉积间断时间相对较短,使震旦系灯影组、寒武系碳酸盐岩岩溶储层的主要发育段有很大的限制性,岩溶发育深度相对较浅;古岩溶缝洞系统以溶蚀孔洞为主,由于后期的充填作用,缝洞系统连通性相对较差。深入研究雪峰山西侧地区海相碳酸盐岩沉积间断古岩溶发育规律,对研究其储层发育特征及确定有利区块具有重要的意义。

参考文献:

[1] 马永生,梅冥相,陈小兵,等. 碳酸盐岩储层沉积学[M]. 北京:地质出版社,1999.

[2] 周江羽,吕海涛,林忠民,等. 塔河油田奥陶系岩溶作用模式及控制因素[J]. 石油实验地质,2009,31(6):547-550.

[3] 马红强,王恕一,雍洪,等. 塔里木盆地塔中地区奥陶系碳酸盐岩埋藏溶蚀特征[J]. 石油实验地质,2010,32(5):434-441.

[4] 陈新军,蔡希源,纪友亮,等. 塔中奥陶系大型不整合面与风化壳岩溶发育[J]. 同济大学学报(自然科学版),2007,35(8):1122-1127.

[5] 贵州省地质矿产局. 贵州省区域地质志[M]. 北京:地质出版社,1987.

[6] 李旭兵,王传尚,刘安. 雪峰山西侧秭归—五峰段海相层系油气地质条件研究[J]. 石油实验地质,2009,31(2):197-201.

[7] 侯光久,索书田. 雪峰山加里东造山运动及其体制转换[J]. 湖南地质,1998,17(3):141-144.

[8] 丘元禧,张渝昌. 雪峰山陆内造山带的构造特征与演化[J]. 高校地质学报,1998,4(4):432-433.

[9] 冯向阳,孟宪刚,邵兆刚,等. 雪峰山陆内造山带变形特征及挤压推覆—伸展滑脱构造的物理模拟[J]. 地球学报,2001,22(5):419-424.

[10] 丁道桂,刘光祥,陈玉华,等. 江南—雪峰山前缘油气聚集及烃源对比:南方构造问题之三[J]. 石油实验地质,2007,29(4):345-354.

[11] 任美锷,刘振中. 岩溶学概论[M]. 北京:商务印书馆,1983.

[12] 柳广弟. 石油地质学[M]. 4版. 北京:石油工业出版社,2009.