塔河油田中下奥陶统顶面古构造演化及油气关系

2011-12-24张小兵吕海涛赵锡奎何建军

张小兵,吕海涛,赵锡奎,李 坤,何建军

(1.成都理工大学 沉积地质研究院,成都 610059; 2.成都理工大学 能源学院,成都 610059;3.中国石化 西北油田分公司 勘探开发研究院,乌鲁木齐 830011;4.四川教育学院,成都 610059; 5.成都理工大学 网络教育学院,成都 610059)

自1997年沙46井、沙48井等获高产稳产工业油气流,实现了塔河奥陶系大油田的发现以来,已成功探明含油面积979.03 km2,探明地质储量原油达6.65×108t、天然气797.43×108m3;保有控制储量石油1.56×108t、天然气648.92×108m3,保有预测石油储量6.19×108t、天然气471.15×108m3,三级储量合计达到16.97×108t油当量;预测奥陶系剩余圈闭资源量5.5×108t[1-2]。各级别储量数据展示塔河油田奥陶系具有广阔的勘探前景。

中下奥陶统自上而下共发育4个组,分别是中奥陶统恰尔巴克组、一间房组,中下奥陶统鹰山组,下奥陶统蓬莱坝组,而恰尔巴克组在塔河主体部位剥蚀殆尽,一间房组、鹰山组是塔河油田主要勘探开发目的层。鹰山组中下部和蓬莱坝组在全区分布,勘探程度低,仅有沙88井、塔深1井等少数井揭示。从取得的资料来看,这2套层系储层较发育,但缺少好的区域性垂向封隔因素,局部封隔条件好坏是能否成藏的一个关键因素,总体上还需要进一步开展大量的基础研究工作[3-4]。本文结合塔河油田的基本成藏条件,在中下奥陶统古构造发展演化的基础上,分析塔河油田的油气成藏演化过程。

1 油气成藏与富集的基本特征

1.1 烃源岩特征

塔河油田原油和天然气的油/气源分析表明,气主要来自海相腐泥型母质寒武—奥陶系烃源岩[5-7]。顾忆等[5-6]根据原油与烃源岩地球化学研究与对比表明:塔河原油主要与寒武系—下奥陶统烃源岩有关,而与塔中原油及中—上奥陶统烃源岩有差异,与石炭系、三叠系烃源岩差别更大。塔北上奥陶统沉积环境、烃源岩及原油地球化学、资源潜力分析的研究认为:塔北地区上奥陶统以低有机质丰度为特点,烃源岩不发育,基本不具备形成规模油气的生油条件[5]。

1.2 储集层特征

受多期构造运动及岩溶作用的影响,塔河油田奥陶系碳酸盐岩中发育多期裂缝、溶蚀孔洞和大型洞穴,它们构成了具有极强非均质性奥陶系灰岩的主要储集空间。

1.2.1 储层发育主控因素

(1)岩溶缝洞型储层主要受海西早期岩溶作用的控制。阿克库勒凸起中下奥陶统岩溶缝洞型储层是多期次、多类型岩溶作用的产物,主要是海西早期大气水岩溶作用,其次是加里东中期Ⅲ幕岩溶作用,而其它期次、类型岩溶作用对储层发育和控制作用较小。从加里东中期开始,中下奥陶统碳酸盐岩岩溶缝洞型储层开始发育,但Ⅰ,Ⅱ幕岩溶作用因受整体构造抬升不强而对储层的发育影响相对较小;而加里东中期Ⅲ幕岩溶则发育在一个整体抬升较强的环境,岩溶顺着断裂带发育而在中下奥陶统形成了规模比较大的储层,但主体范围主要分布在阿克库勒凸起西北部地区。海西早期岩溶作用是中下奥陶统岩溶缝洞型储层发育与展布面貌的主控因素。在桑塔木组尖灭线以北地区,裸露型大气水岩溶作用高度发育,加里东期岩溶缝洞体系被强烈改造,大部分地区保留海西早期岩溶的面貌;而在桑塔木组覆盖区,海西早期岩溶作用也很发育,但模式发生了改变,覆盖型大气水岩溶作用主要顺断裂带、裂缝带发育。而到了海西晚期,岩溶作用发育范围相对较局限,对现今已发现的中下奥陶统油藏的储层建设作用不大。

(2)构造缝型储层主要受构造变形作用的控制。裂缝在碳酸盐岩储层中普遍发育,但在岩溶强发育区,裂缝对储集性能的贡献有限,而在岩溶欠发育区,构造裂缝对碳酸盐岩储层的贡献则意义重大。如在托甫台地区,储层预测发现了一系列与断层走向一致的“属性异常条带”,而实钻结果显示,溶蚀作用不强,裂缝型储层相对较发育。

(3)裂缝—孔隙型储层主要受岩性、白云石化作用和溶蚀作用的控制。裂缝—孔隙型储层的分布主要受礁滩相灰岩、高能带颗粒灰岩等控制,而储集性能主要取决于原生及次生溶蚀孔隙的发育程度。在阿克库勒凸起,高能相带的颗粒灰岩、生物礁滩相灰岩发育比较局限,主要分布在南部一间房组上段,而且垂向上厚度薄、平面上规模小。

1.2.2 储层发育规律

中下奥陶统一间房组、鹰山组储层以孔、洞、缝作为储集的空间,形成双重或多重孔隙介质的特殊储层[8]。根据不同地区优势储层类型的不同,可将塔河油田储层分为洞穴型、缝洞型、裂缝型3个主要的储层发育区,不同区储层发育规律存在较大差异[9-10]。

(2)缝洞型储层发育区:①纵向上主要发育在距中下奥陶统顶面0~60 m的范围内,可能与恰尔巴克组上部灰质泥岩段隔水层的控制有关;②平面上储层的分布主要受断裂带、褶曲带的控制,呈条带状展布,条带的走向与断裂带走向一致。

(3)裂缝型储层发育区:裂缝型储层主要发育在托甫台地区和南部盐下地区,多沿大型断裂带和局部构造变形带发育。

(4)裂缝—孔隙型储层发育规律:裂缝-孔隙型储层的发育受沉积相带的控制明显,主要分布在塔河油田南部一间房组上部礁滩相颗粒灰岩中。

1.3 盖层及封闭系统特征

塔河油田中下奥陶统上覆可作为盖层的有三叠系柯吐尔组泥岩段;下石炭统卡拉沙依组下部泥岩段、巴楚组双峰灰岩段、下泥岩段及膏泥岩;上奥陶统泥灰岩及灰质泥岩;中下奥陶统致密灰岩段。其中下石炭统卡拉沙依组下部泥岩段和巴楚组及柯吐尔组的泥岩,岩性致密、单层厚度大、层位稳定,是良好的区域盖层。

在海西早期运动之前,巨厚的桑塔木组灰质泥岩、泥岩和志留系的泥岩等为加里东晚—海西早期的成藏提供了非常好的封闭条件,但在海西早期运动中被破坏,仅残留于阿克库勒凸起翼部,成为局部盖层。这次盖层的破坏,也使得早期成藏于阿克库勒凸起西北部的油气藏氧化降解成重质、超重质油气藏,部分地区甚至氧化成沥青。

海西早期运动之后,随着石炭系巴楚组和卡拉沙依组等沉积和压实成岩,在凸起上的绝大部地区,又具备了良好的区域封盖性,为后期的油气成藏提供了必要的封闭条件。但于奇地区大部分和阿克库木断垒带却缺乏这套盖层。如于奇地区的LX4井区,三叠系砂砾岩直接覆盖在奥陶系碳酸盐岩之上,阿克库木断垒带中段S9井至LN3井区不含油气,该段或三叠系砂砾岩直接覆盖于奥陶系碳酸盐岩之上(LN2井)、或仅有很薄的下三叠统泥岩作盖层(S9井T1泥岩仅9 m),因而尽管有油气显示,而不能富集成藏。

印支期后,阿克库勒凸起逐步进入一个完全封闭的成藏系统演化阶段,此后的构造运动不再改变奥陶系缝洞型圈闭群的总体面貌。

2 中下奥陶统构造演化

2.1 加里东期构造特征

早震旦世—早寒武世,塔里木盆地处于伸展作用下的演化背景,包括阿克库勒在内的塔北隆起此时表现为与满加尔凹陷连成一体的盆地—斜坡沉积区,古地形为西高东低[10]。

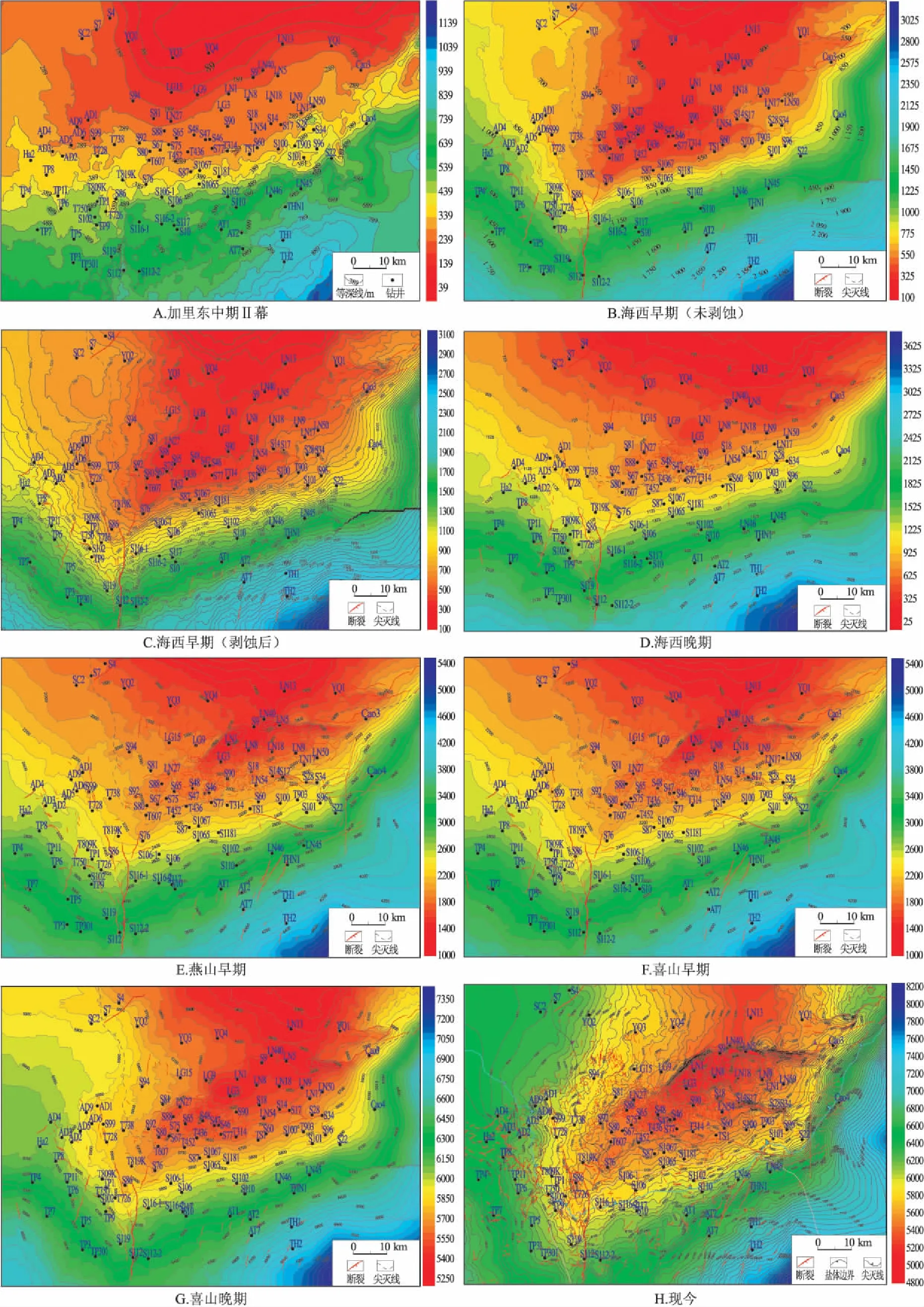

中奥陶世末的加里东中期运动,塔里木克拉通周缘由大陆伸展环境转变为聚敛构造环境,盆地性质由被动大陆边缘盆地向挤压型盆地转变。此期阿克库勒凸起最大主应力方向为南北向,区内主要形成了“X”形NNE和NNW剪切断裂和NE向三组断裂。加里东中期塔里木克拉通北部边缘形成前缘隆起,阿克库勒北部露出水面,中奥陶统一间房组顶部遭受剥蚀。晚奥陶世良里塔格组沉积末期,构造运动再度活跃,又一次地壳抬升(加里东中期第Ⅱ幕),致塔里木盆地广大地区良里塔格组与上覆桑塔木组之间为不整合接触,桑塔木组由鼻凸周缘向鼻凸高部位上超于平行不整合面上。此期形成一个向北抬升、向南倾没的继承性鼻凸,即形成阿克库勒鼻凸雏型(图1A)。

2.2 海西早期构造特征

中泥盆世末的海西早期运动,是阿克库勒地区最重要的一次构造运动[11]。在NW-SE方向区域压扭应力作用下,沙雅隆起在整体隆升背景上,形成“东西分块、凸凹相间”的格局(图1B,C),北高南低、东高西低,雅克拉—轮台一带持续高凸,库尔勒鼻凸、阿克库勒鼻凸以及沙西凸起进一步强化,形成了向西南倾伏的NE-SW走向的阿克库勒大型鼻凸。海西早期为挤压背冲断裂的发育时期,除了加里东中期的一部分断裂继续活动外,NE向断裂的发育成为这一时期断裂活动的主要特点。

2.3 海西晚期构造特征

海西晚期运动是影响本区的一次重要的构造运动,也是断裂活动的主要时期之一。阿克库勒凸起乃至整个沙雅隆起再次强烈抬升隆起,阿克库勒地区总体上表现为:北高南低、倾向南南西、倾角较为平缓、局部发育古构造高点及平台的单斜构造,古构造等值线总体呈NWW—SEE向延伸,形态较为复杂,工区东北部最高,东南部最低(图1D)。

2.4 印支—燕山期构造特征

阿克库勒凸起受北东—南西向挤压应力场作用,宏观上主要呈现了一组“X”型共扼剪切断裂带及北西向、北北西向低幅度挤压背斜。印支—燕山期阿克库勒凸起继承性发展,总体北高南低,发育一个轴向北北东,向南西倾覆、形态不规则的大型鼻状构造;在此鼻状构造背景上,在S99井、LG15井、S9井、S47井、LG3井分别发育一些闭合面积不大,闭合幅度较低的次级古构造高点,使鼻状构造形态复杂化,构造形态变化不大(图1E)。

图1 塔河油田中下奥陶统顶面构造演化过程Fig.1 Tectonic evolution of Lower—Middle Ordovician top, Tahe Oil Field

2.5 喜马拉雅期构造特征

3 油气藏演化过程分析

3.1 中、晚奥陶世(加里东中期)

加里东中期是构造运动初始活动的重要时期,形成的一系列断裂带对后期构造格局、储层、岩溶及油气聚集具有重要的影响。虽然塔河北部的大部分地区仅处于生油门限,尚不具备供油条件,但位于塔河地区南部的寒武系下部地层已进入生油高峰,与阿克库勒凸起在加里东中晚期的构造、岩溶及成岩共同作用下形成的储集空间,共同为塔河油田最早一期成藏提供了条件。

3.2 志留纪—中泥盆世(海西早期运动前)

志留纪—中泥盆世(海西早期运动前)是阿克库勒凸起最早一期成藏期,无论奥陶系碳酸盐岩还是志留系等碎屑岩,均经历了大规模的油气充注[12]。对于奥陶系而言,油气聚集成藏于早期形成的缝、洞、孔隙等中,但受海西早期强烈的构造运动影响,阿克库勒凸起北部地区奥陶系上覆地层相继被剥蚀殆尽,中—下奥陶统本身也遭受不同程度的剥蚀,进而使油藏被破坏,在凸起高部位仅残留了一些沥青质指示着古油藏的存在,如塔河主体区;但在相对低部位,破坏作用相对较弱,尽管古油藏被破坏,但重质成分仍可能部分保留,在后期轻质油气充注改造下形成重质油藏,如艾丁地区等重质油藏。

海西早期运动在破坏先期已成藏的古油藏的同时,也在建设着阿克库勒凸起奥陶系碳酸盐岩的储集性能,在海西早期岩溶作用下形成的规模巨大的缝洞系统为后来的成藏提供了储集条件。同时,此时寒武系下部地层大部分地区处于高成熟阶段,部分地区处于过成熟阶段,上部地层大部分地区处于生油高峰,部分地区处于生油门限。下奥陶统基本处于生油门限,下部地层部分地区处于生油高峰阶段,为后来的成藏提供了烃源岩条件。

3.3 晚泥盆世(D3d)—石炭纪—二叠纪(海西晚期)

随着石炭纪地层的沉积,奥陶系封闭系统开始逐步形成,为油气的再充注、聚集成藏提供了条件。此时,生油演化基本延续海西早期的演化格局。寒武系下部地层大部分进入高成熟阶段,部分为过成熟,上部地层全部进入生油高峰。位于塔河地区南部的中下奥陶统下部地层部分进入生油高峰,但往北的大部分地区仍处于生油门限阶段;海西晚期充注的油气首先进入在海西早期运动形成的储集空间,同时不断改造早期残留的古油藏,被混合改造的重质、超重质油在缝洞型圈闭再次调整,形成新的油气聚集。这样的混合改造与调整运移,也成为塔河油田西北部艾丁地区中下奥陶统尽管盖层条件不佳但还能成藏的一种解释。

海西晚期构造运动使得奥陶系油气藏再次被抬升,上覆盖层石炭系被剥蚀,在阿克库木断裂带、于奇中部地区等甚至形成了“秃顶”,而在凸起的翼部因有石炭系、上奥陶统盖层而相对较好。保存条件的变差,使得阿克库勒凸起奥陶系油气藏进入了新一轮的氧化、降解等阶段。

3.4 三叠纪—白垩纪(印支—燕山期)

从三叠纪开始,阿克库勒凸起又开始进入了稳定的构造沉降期,封闭系统自此开始逐步完全形成,在轮台断裂以南从此再没有被破坏过。但目前各方面的分析表明,该时期可能存在一定的持续油气充注,改造着前期的古油藏,但规模可能不大。

燕山晚期,寒武系下部地层基本均处于过成熟阶段,上部地层处于高成熟,部分地区的上部地层仍处于生油高峰。此时下奥陶统下部地层基本均进入生油高峰,位于南部的中下奥陶统达到高成熟,上部地层仍处于生油门限。

3.5 古近纪—新近纪(喜山期)

喜马拉雅晚期,寒武系南部地层全部进入过成熟阶段,北部地区寒武系上部地层仍处于高成熟阶段。中下奥陶统下部地层此时全部进入高成熟阶段,上部地层进入生油高峰,而位于南部的上奥陶统下部地层也进入生油高峰,但上部地层仍处于生油门限阶段。位于塔河东部相应地层进入生油门限和高峰的各个阶段要早于西部。

各种资料表明,喜山期是阿克库勒凸起的一个重要时期。由南、南西、南东、东等方向运移而来的轻质油气控制了凸起东、南、西翼部的油气分布。并强烈地改造了早期的古油藏,使得阿克库勒凸起油藏由重变轻、由差变好[13]。但在各地因充注情况不同具有较大差异:

(1) 阿克库勒凸起西北部地区此时构造位置已经低于凸起的轴部,因此,由东、南等方向的轻质油气很难越过凸起轴部而到达西翼,唯有西北、西南方向的轻质油气能够到达此地。但烃源与油气运移研究表明,西北、西南方向不是阿克库勒凸起晚期轻质油气充注的主方向,故该区仍主要以重质油、超重油为主。

(2) 阿克库勒凸起轴部地区是此时油气充注改造的主要地区,因充注改造程度的不同,呈现除了由北东向南西油质逐步变轻的分布特征。

(3) 在凸起的翼部,一些缝洞发育带可能在早期油气充注时缺乏有效侧向封档条件,因而未能或者仅捕获少量的油气,但演化到喜山期,构造、成岩胶结等各种因素使得这些缝洞带具备了侧向遮挡条件而成为有效的圈闭,如TP7条带、S106-S117条带。而一些侧向遮挡条件不佳的缝洞带尽管位于有利的充注部位和优势运移通道上,也不能富集成藏,如S113-S110条带。

(4) 喜山期不仅仅是阿克库勒凸起奥陶系油气藏的一个重要成藏期,也是上覆层位油气藏的主要成藏期。喜山期油气在奥陶系圈闭中富集成藏的过程中,也不断沿着断裂系统向上运移,在上覆地层中的各类圈闭中聚集成藏,如盐边、盐上三叠系各类油气藏、轮南油田、阿克库勒油田、东、西达里亚油气田等。

4 结论与讨论

1)本区的烃源岩是寒武系—下奥陶统海相腐泥型含有机质泥岩和碳酸盐岩,主要储集空间为多期构造运动及岩溶作用下形成的溶蚀孔洞、构造裂缝和大型洞穴,巨厚的桑塔木组灰质泥岩、石炭系巴楚组和卡拉沙依组在不同成藏期起着封闭油气的作用。

2)塔河油田中下奥陶统在加里东Ⅱ幕期表现为一北东向较宽缓的鼻凸,高点在现今轮台断裂附近,海西早期构造轴向转为北北西,海西晚期—喜马拉雅早期,表现为一由近北西向、北东向斜坡组成的,轴向为北东向的、缓顶式直角状凸起;喜马拉雅晚期到现今,该区受西部应力作用和区域翘倾结果,南部轴线保持呈北东向不变,而北部轴线由西往东迁移,构造高点也由北向南迁移。

3)长期发育的古隆起及古斜坡控制油气运移、聚集与成藏,碳酸盐岩缝洞型储集体的高度发育是油气富集成藏的基础,区域性盖层的发育是油气成藏的重要控制因素,成藏封闭系统的演化控制了成藏特征。加里东中晚期构造、岩溶及成岩等作用,为阿克库勒地区第一次油气成藏提供了储集空间;受海西早期构造运动的强烈影响,先期油藏被破坏并在局部地区形成重质油藏,同时为海西晚期的油气充注提供了储集空间;印支期以来,该区的成藏系统主要以整体调整为主。

参考文献:

[1] 翟晓先. 塔河大油田新领域的勘探实践[J]. 石油与天然气地质,2006,27(6):751-761.

[2] 周永昌,王新维,杨国龙. 塔里木盆地阿克库勒地区奥陶系碳酸盐岩成藏条件及勘探前景[J]. 石油与天然气地质,2000,21(2):104-109.

[3] 云露,蒋华山. 塔河油田成藏条件与富集规律[J]. 石油与天然气地质,2007,28(6):768-775.

[4] 林忠民. 塔里木盆地塔河油田奥陶系大型油气藏形成条件[J]. 地质论评,2002,48(4):372-376.

[5] 顾忆. 塔里木盆地北部塔河油田油气藏成藏机制[J]. 石油实验地质,2000,22(4):307-312.

[6] 贾存善,王延斌,顾忆,等. 塔河油田奥陶系原油芳烃地球化学特征[J]. 石油实验地质,2009,31(4):384-388.

[7] 王传刚,王铁冠,张卫彪,等. 塔里木盆地北部塔河油田原油分子地球化学特征及成因类型划分[J]. 沉积学报,2006,24(6):901-908.

[8] 张达景,吕海涛,张涛,等. 塔河油田加里东期岩溶储层特征及分布预测[J]. 沉积学报,2007,25(2):55-64.

[9] 彭守涛,何治亮,丁勇,等. 塔河油田托甫台地区奥陶系一间房组碳酸盐岩储层特征及主控因素[J]. 石油实验地质,2010,32(2):108-114.

[10] 傅强,刘永斗,李瑞军. 塔里木盆地北部油气系统与构造运动的关系,[J]. 同济大学学报(自然科学版),2007,35(10):1420-1424.

[11] 周江羽,吕海涛,林忠民,等. 塔河油田奥陶系岩溶作用模式及控制因素[J]. 石油实验地质,2009,31(6):547-550.

[12] 漆立新,云露. 塔河油田奥陶系碳酸盐岩岩溶发育特征与主控因素[J]. 石油与天然气地质,2010,31(1):1-12.

[13] 蔡希源. 塔里木盆地大中型油气田成控因素与展布规律[J]. 石油与天然气地质,2007,28(6):693-702.

[14] 丁勇,晏银华,顾忆,等. 塔里木盆地塔河油田成藏史与成藏机制[J]. 新疆石油地质,2001,22(6):478-479.