下扬子区海相中、古生界上油气成藏组合特征分析

2011-12-23杨风丽赵文芳

徐 曦,杨风丽,赵文芳

(1.同济大学海洋与地球科学学院,上海 200092;2.中国科学院油气资源研究重点实验室,北京 100029)

下扬子区海相中、古生界上油气成藏组合特征分析

徐 曦1,杨风丽1,赵文芳2

(1.同济大学海洋与地球科学学院,上海 200092;2.中国科学院油气资源研究重点实验室,北京 100029)

下扬子地区海相上组合(主要为中生界、上古生界)经历了印支运动、燕山运动、喜马拉雅运动的叠加改造,生、储、盖油气成藏诸要素被改造调整,海相中、古生界油气成藏条件复杂。基于海相上油气组合的成藏演化过程与时空匹配的分析,可以认为上油气成藏组合具有良好的生、储、盖配置关系;三次油气的关键充注期后,基本没有经历大的油气破坏和改造作用;成藏要素在时空上有效配置,将是下扬子地区最有油气勘探前景的海相油气成藏组合。沿江地区,处于南北对冲前缘带,是海相地层的弱变形区,地层保存相对完整,成藏配置较好,发育“古生新储”、“古生古储”的油气藏,为下扬子地区最有利的勘探区域。

下扬子区;上油气组合;成藏要素;成藏演化;时空匹配

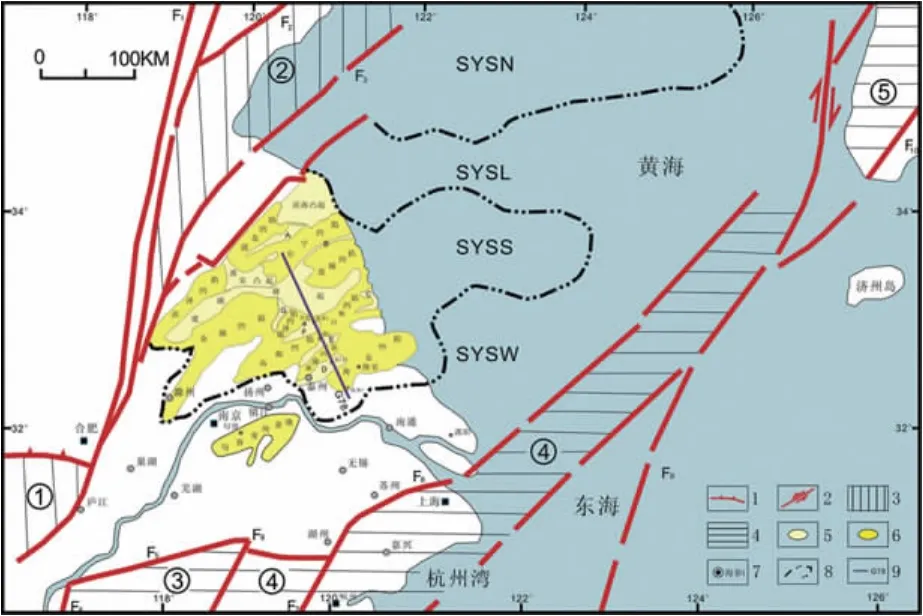

下扬子区位于扬子板块的东段,其范围包括陆上的苏皖地区、苏北盆地和海域中的南黄海盆地(图1)。

该地区自晚震旦世开始至早三叠世末,经历了被动大陆边缘—前陆盆地—被动大陆边缘原型盆地的演化过程[1],在长达500 Ma的地质演化过程中,沉积了广泛而巨厚的海相沉积,发育与油气成藏直接有关的烃源岩、储集层和盖层。虽然自中国南方海相油气勘探40多年以来,石油地质工作者从构造演化[1,2]、油气地质[3-5]、成藏条件[6]等方面,对该区海相中、古生界的油气勘探潜力做了大量的研究,但未取得大的勘探突破,其主要原因在于海相中、古生界油气成藏的复杂性。

图1 下扬子区构造位置及分区图(据叶舟等[7](2006)补充)ig.1 Tectonic units and location of the Lower Yangtze region

海相上油气成藏组合地层主要属中生界、上古生界,经历了印支运动、燕山运动、喜马拉雅运动的叠加改造,对油气藏的生、储、盖、运、圈、保等基本要素改造强烈,油气的最终成藏、保存和定位的地质条件显得十分苛刻,最终造就了海相中、古生界油气成藏的复杂性,时空匹配的有效成藏组合是海相烃源岩晚期成藏的必要条件[7-9],本文拟以有效成藏组合为基本思路,基于下扬子区海相中、古生界上油气组合基本特征及时空匹配的认识,对上油气成藏组合的特征作一简析。

1 上油气成藏组合的基本要素

1.1 烃源岩生烃较好

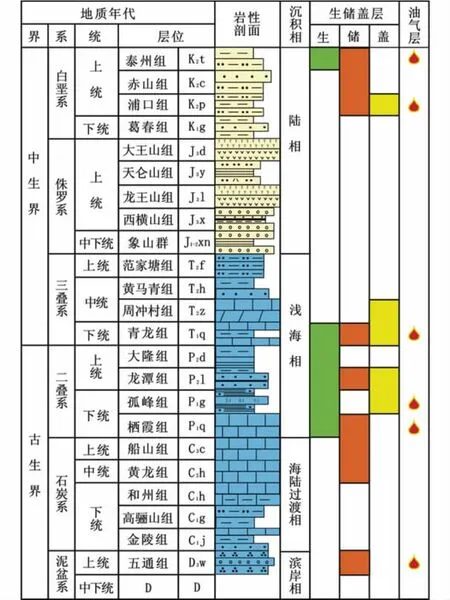

下扬子区海相中生界、上古生界烃源岩有机质丰度高,类型好,热演化程度高,生烃较好(表1)。据大量样品分析,中生界、上古生界主要发育四套生油气层:下二叠统栖霞组(P1q)碳酸盐岩、硅质岩、黑色泥岩,孤峰组(P1g)泥岩,上二叠统龙潭组(P2l)炭质页岩、泥岩和大隆组(P2d)灰岩、泥岩、硅质页岩。其中下三叠统青龙组(T1q)、上二叠统大隆组(P2d)和下二叠统栖霞组(P1q)的干酪根为混合型,上二叠统龙潭组(P2l)、大隆组(P2d)为腐殖型。研究表明[1],三叠系烃源岩热演化程度除个别地区处于高成熟度外,区内大部分地区处于成熟阶段,少数处于尚未成熟阶段。古生界烃源岩有机质热演化程度普遍较高,上古生界烃源岩基本处于生油阶段晚期。

表1 下扬子区海相烃源岩特征[10]Tab.1 Characteristics of marine source rock of the Lower Yangtze region(Jiangsu Province)

1.2 储集层

下扬子区中生界、上古生界储集层主要是碳酸盐岩及碎屑岩两种储层类型。碳酸盐岩中,58.4%的孔隙度一般小于1%,95.5%的渗透率小于1×10-3μm2;碎屑岩中,20%的孔隙度小于1%,95%的渗透率小于 1 ×10-3μm2,均属于低孔、低渗型[11]。碳酸盐岩储层主要为石炭系黄龙组(C2h)、船山组(C3c)灰岩,二叠系栖霞组(P1q)灰岩及三叠系青龙组(T1q)灰岩;碎屑岩储集层主要为泥盆系五通组砂岩(D3w)和二叠系龙潭组(P2l)砂岩。碳酸盐岩储层,孔、洞、缝发育,可见孔隙被原油沥青充填,主要由埋藏成岩溶蚀次生孔隙,风化剥蚀溶蚀次生孔、洞、缝,以及构造作用产生的裂隙形成,有孔隙—裂隙型和裂隙—溶洞型。由于经历漫长碎裂、溶蚀、白云岩化和重结晶等成岩后生作用,碳酸盐岩储集性能得到改善,渗滤能力有效增加[3]。例如,N4井钻遇的下二叠统栖霞组灰岩,井深2 001.86~2 002.01 m的灰岩没有裂缝,孔隙度仅为0.51%,渗透率为 0.21 × 10-3μm2,而井深 2 000.15 ~2 000.45 m的灰岩,裂缝发育,孔隙度为1.67%,渗透率为 419.48 ×10-3μm2[11]。碎屑岩储层,海陆交互、滨岸相沉积,岩性为中细—中粗粒砂岩,泥质胶结,分选性好,由于受压实、次生加大、热变质等成岩作用影响,原生、次生孔隙不发育,但在机械压实和构造应力作用下形成了许多次生裂隙,成为较重要的储集空间。黄桥地区苏174井五通组砂盐CO2气、盐城地区盐城3井五通组天然气显示,都与次生裂隙有关。

1.3 盖层条件

海相地层建造及上覆陆相地层的叠加,下扬子区形成了下三叠统栖霞组(T1q)、上二叠统龙潭组(P2q)、上白垩统浦口组(K2p)三套区域盖层。盖层的主要岩性为泥质岩,其次为石膏等盐岩,局部地区可能还存在致密石灰岩。不同层位盖层分布状况、封闭性能存在较大差异。其中,二叠统龙潭组除西北部缺失外,其余地区保存完好,稳定分布而厚度大,该组泥质岩(北部地区有20多层)单层厚度为1~20 m,尤其是上部的海相泥岩,是有利区域盖层。三叠系青龙组是一套含膏岩层,厚度100~200 m,分布于贵池、芜湖、南京、常州一带,其中无为地区最厚,达712 m。上白垩浦口组盖层是该组的泥岩段,最大厚度达千米以上,苏北地区主要是粉砂质泥岩、泥岩和含膏泥岩,苏皖地区主要为砂质泥岩、泥岩和泥质粉砂岩互层,厚度约为300 m,明显薄于苏北。分布广泛的浦口组和覆盖之上的古近、新近系是下扬子海相上油气组合最重要的区域盖层。在黄桥地区,厚度为100~200 m的龙潭组泥岩局部封盖,而覆盖之上的浦口组三、四段泥岩、含膏泥岩和膏岩呈区域封盖。

1.4 圈闭条件

下扬子地区属“下逆上张”双层结构的改造残留型叠合盆地[7],圈闭的发育和时空展布复杂,圈闭的发育类型多(图2)。其中,古生界的主要构造类型为背斜圈闭,构造圈闭多而大[3],在构造弱变形区,将是有利聚集的有利指向,如黄桥构造是被断层切割改造的大型背斜,是上古生界内幕圈闭成藏的代表。中生界圈闭主要发育在苏北盆地,构造圈闭均以断鼻、断块为主[12];另一重要的圈闭类型是印支期不整合面Tg下的古生界风化壳及古潜山[13]。另外,早喜马拉雅期经伸展拉张和构造反转,形成了一些大型平缓的短轴背斜,也将是油气聚集的有利圈闭。

图2 G78地震解释剖面(海安凹陷~临泽凹陷)Fig.2 Seismic profile of G78(from Hai’an depression to Linze depression)

2 上油气成藏组合及其成藏类型

下扬子地区,中、古生界海相地层分布广,厚度大,有机质丰富,生、储、盖配置关系好,已发现大量油气显示。目前在江苏下扬子区发现的油气藏和油气显示主要集中在上古生界及以上地层,烃源岩以二叠系、三叠系最为常见,主要有古生新储(下生上储)和古生古储(自生自储)两种成藏类型(表2)。

下二叠统栖霞组(P1q)、孤峰组(P1g)、上二叠统龙潭组(P2l)和大隆组(P2d)四套烃源岩建造,是本区海相生烃的物质基础,同时也是发育碳酸盐岩和碎屑岩两大类的储集层岩系,为油气提供了良好的储集空间。以上白垩统浦口组(K2p)致密泥岩、页岩为代表的区域性盖层和以上二叠统龙潭组(P2l)硅质泥岩、下三叠统青龙组(T1q)泥岩为代表的局部盖层,构成油气成藏组合封闭保存体系。海相烃源岩、储集层、盖层三者在空间上相互匹配,共同组成了本区的上部油气成藏组合(图3)。

表2 下扬子地区油气显示Tab.2 Oil and gas shows in the Lower Yangtze region(Jiangsu province)

图3 下扬子区海相中、古生界上油气成藏组合Fig.3 Upper hydrocarbon play of Mesozoic-Paleozoic marine group,Lower Yangtze region

3 上油气组合的成藏演化过程

3.1 油气的生成

中生界、上古生界烃源岩,受印支—燕山运动大规模褶皱、隆升和剥蚀的影响,中断了尚未达到生烃门限或生烃高峰的生油过程,整体晚熟,直到晚期的陆相断陷盆地叠覆增温后,到晚白垩世普遍成熟。位于南京—扬州—兴化一线以南和溧阳—无锡—南通一线以北是生油层残留分布区,生烃强度大,总体位置偏南并吻合于现今确定的句容—海安重点勘探区带[14]。晚燕山期—喜马拉雅期不断下沉(沉降幅度逾3 000~5 000 m,超过了前期的隆升幅度),已运移保存于中生界、上古生界储层中的液态烃和固态烃,在此晚期深埋过程中,再次热解并形成高熟—过熟气态烃与凝析油。现今活跃在印支—燕山不整合面上、下层位,众多中等成熟度重油—中质油显示,和具有工业性残留油气藏中残留油气流及CO2伴生油气流的存在就是晚期供烃的有利佐证。以盐城凹陷朱家墩气田[15-16]、黄桥 CO2气田伴生海相油气藏[17]、句容残留油藏为典型代表,这些赋存于上油气组合成藏单元的油气藏,均来自海相烃源岩晚期生烃[14]。

3.2 油气的运移和聚集成藏

印支—早燕山期,下扬子区存在北西、南东向的挤压构造应力场作用,形成了南北对冲的变形构造格局,下扬子陆域沿江地区以及南黄海中部隆起基本处于南北对冲前缘带(以宁镇山脉为主体,向西南沿长江一线(南京—芜湖—安庆—望江)分布,向北东跨越长江沿泰州—海安入南黄海)之间[18]。应力场的模拟结果表明,位于下扬子西南区及南黄海中部隆起,受应力作用较小,构造变形弱[19],剥蚀强度低,下伏海相地层在强烈的构造变形中保存下来(图2),早古生代古隆起格局在此得以保持,是油气运移聚集的有利指向区带[20]。

包裹体研究表明[14,21-22],下扬子区油气成藏期次主要有三期:100 ~80 Ma、60 Ma、25 Ma,说明下扬子区有三期油气运移、聚集过程。显然,主力烃源岩油气主要形成时期与构造变形的时期基本同步,构造圈闭的形成时间与油气生成在时间上有很好的配置关系,大型的背斜、断鼻、断块等构造可以作为油气聚集良好的圈闭构造。

3.3 油气藏的改造与破坏

晚二叠世至中侏罗世,下扬子海相地层在印支—早燕山期运动影响下,遭受了强烈的挤压变形,上油气组合被强烈改造,其破坏作用主要体现为褶皱隆起使古生界大面积剥蚀,下扬子陆上地区西北部(滨海—洪泽)和东南部(太湖—南通)侏罗系~三叠系、上古生界和志留系基本缺失,前志留系大面积暴露,二叠系、下志留系烃源岩基本被剥蚀,失去晚期生烃的物质基础。而沿江地区,处于南北对冲格局的对冲前缘带,下伏海相地层在强烈的构造变形中保存下来,除侏罗系、中上三叠统剥蚀严重(仅芜湖—宁镇沿江地区有条带状分布)外,中生界、上古生界普遍得到较好的保存(图2)。

晚白垩世以来,受太平洋板块俯冲影响,郯庐走滑断裂带沿NE向及NNE向断裂强烈的左旋走滑[23],下扬子区大规模中酸性岩浆侵入及喷发活动[24],但多局限于走滑断裂带周边,没有大规模的区域挤压,对区内油气的影响只是局部的,郯庐断裂带中的平移断裂,断面多陡立切割,构成下伏油气向上运移的通道。

古近纪末,印度与欧亚板块的碰撞,下扬子地区受到NW—SE向的区域挤压,区内伸展盆地都抬升封闭,其中地层发生了平缓的非线性褶皱,并在盆地边缘发育逆冲构造。由于这次区域挤压相对较弱,没有对区内的油气藏造成大规模的或显著的破坏。相反地,伸展盆地的构造反转对其中的陆相油气资源却具有建设性,南新街主断裂是黄桥气田北侧的先逆后正的大型控盆断裂,与其相联系的次级断裂和相关断裂构成了CO2上逸的疏导体系。

在上白垩统至古近系覆盖区的良好圈闭中,部分遭破坏的油气藏,油气再分配,油气沿断裂上升聚集形成次生油气藏。在构造变形薄弱,断裂体系未触及到的深部石炭系,可能保留背斜气藏。

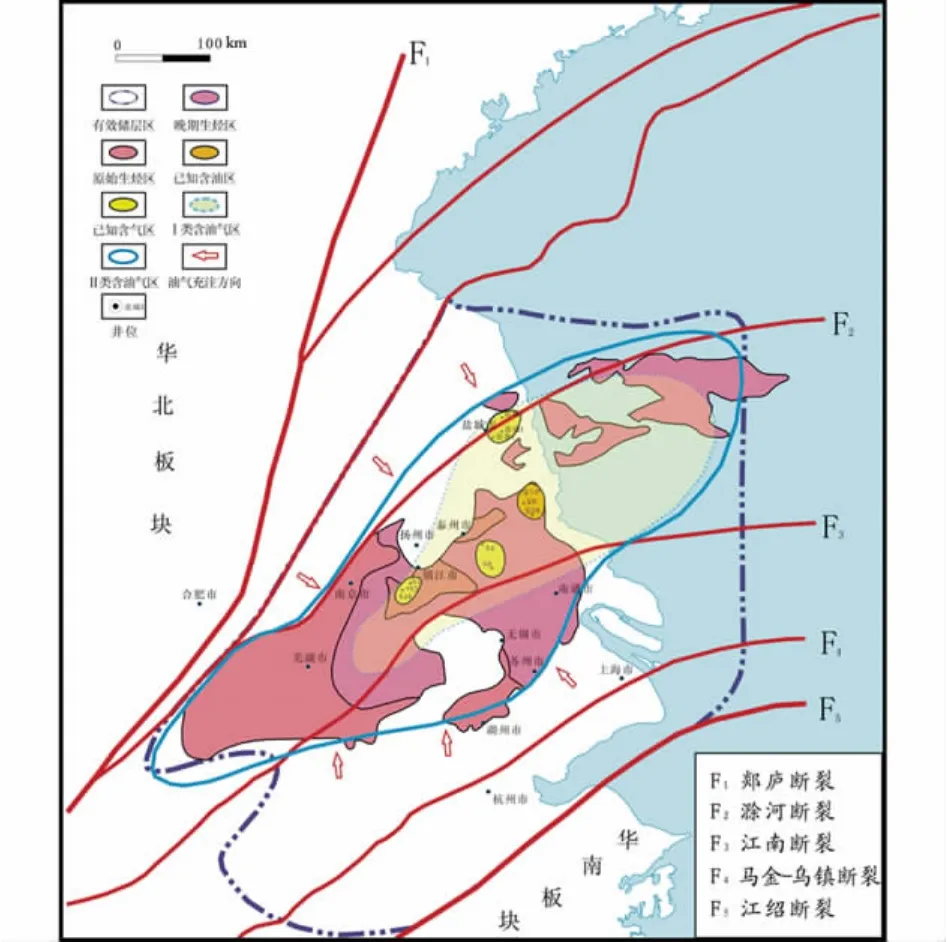

3.4 保存单元和油气藏的定位

晚喜马拉雅期,下扬子区由断陷盆地发育转化为新近纪大型坳陷盆地,广泛沉积最大厚度达2 300 m的盐城组区域沉积,建湖隆起和泰州、吴堡低凸起上的盐城组厚度最薄处约900 m,第四系厚度300~500 m。苏皖南部地区,整体隆升,区域剥蚀,其他地区多剥蚀至白垩系,剥蚀程度自北向南加剧,东南缘的太湖地区已剥蚀至下古生界。“北降南隆”的演化结果,决定了苏皖南部隆起区封闭保存条件不如具有白垩系—新近系区域封盖的苏北—南黄海盆地,反映了苏北—南黄海盆地是下扬子区海相烃源岩晚期成藏的主要场所[1],自更新世以来,下扬子海相上组合保存单元与油气藏最终定位(图4)。

图4 下扬子地区油气充注、破坏、改造与调整Fig.4 Charging,damaging,reforming and adjusting of hydrocarbon reservoirs in Lower Yangtze region

4 上油气组合的时空匹配与分布

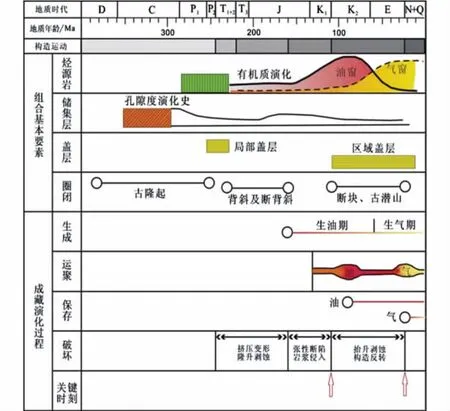

上油气组合大致分布于下扬子北部地区(图5),在上油气组合的成藏演化过程中,经历了三次关键的油气运移、聚集过程,在此期间基本没有经历大的油气破坏和改造作用。上组合油气成藏要素在时间、空间有效配置(图6),形成了有效的油气聚集,它将是下扬子地区最有油气勘探前景的海相油气成藏组合。沿江地区位于南北对冲前缘带,大致界于滁河断裂和江南断裂之间,是海相地层的弱变形区,古生界、中生界、新生界相对完整,海相生、储、盖有效配置,在此成藏有利区(Ⅰ),可寻找到“古生新储”的朱家墩气藏、句容油藏、“古生古储”的黄桥气藏、句容油藏,是下扬子地区最有利的勘探区域。

图5 上油气成藏组合分布及成藏模式平面图ig.5 Distribution and reservoir model of upper hydrocarbon play

图6 上油气成藏组合时空匹配关系Fig.6 Time and space matching relation of upper hydrocarbon play

5 结论

(1)上油气成藏组合分布于下扬子北部地区,具有良好的生、储、盖配置关系。下二叠统栖霞组、孤峰组、上二叠统龙潭组和大隆组四套烃源岩,碳酸盐岩和碎屑岩两大类的储集层岩系,以高家边组和浦口组致密泥岩、页岩为代表的区域性盖层和以龙潭组硅质泥岩、下三叠统青龙组泥岩为代表的局部盖层相互匹配,构成了下扬子区海相中、古生界的上油气成藏组合。

(2)上油气成藏组合的成藏要素在时空上有效配置,它是下扬子地区最有油气勘探前景的海相油气成藏组合。时空匹配的有效性是下扬子区海相中、古生界晚期成藏的必要条件。沿江地区位于南北对冲前缘带,大致界于滁河断裂和江南断裂之间,海相地层变形弱,地层保存相对完整,生、储、盖配置有效,是下扬子地区最有利的勘探区域。在此成藏有利区(Ⅰ),可寻找到“古生新储”的朱家墩气藏、句容油藏和“古生古储”的黄桥气藏、句容油藏。

[1]郭彤楼.下扬子地区中古生界叠加改造特征与多源多期成藏[J].石油实验地质,2004,26(4):319-323.

[2]杨方之,闫吉柱,苏树桉,等.下扬子地区海相盆地演化及油气勘探选区评价[J].江苏地质,2001,25(3):134-141.

[3]郭念发,尤效忠,刘德法.下扬子区古生界油气地质条件及勘探选区[J].石油勘探与开发,1998,25(1):4-7.

[4]郭念发,雷一心.下扬子区中生界油气地质条件评价[J].石油实验地质,1998,20(4):354-361.

[5]俞凯,郭念发.下扬子下古生界油气地质条件评价[J].石油实验地质,2001,23(1):41-46.

[6]曾萍.下扬子区下组合烃源岩热演化及有效性研究[J].天然气地球科学,2010,21(1):54-61.

[7]叶舟,梁兴,马力,等.下扬子独立地块海相残留盆地油气勘探方向探讨[J].地质科学,2006,41(3):523-548.

[8]梁兴,马力,吴少华,等.南方海相油气勘探思路与选区评价建议[J].海相油气地质,2001,6(3):1-16.

[9]梁兴,叶舟,吴少华,等.赋予含油气系统内涵的中国南方海相含油气保存单元及其类型划分[J].海相油气地质,2003,8(3):81-88.

[10]杨风丽.下扬子区中古生代海相盆地形成演化及油气潜力分析[R].上海:同济大学,2009:1-323.

[11]郭念发,俞凯.下扬子地区海相储集岩特征及含油气性[J].勘探家,1998,3(4):21-25.

[12]邱旭明.苏北盆地断块圈闭分类及油气成藏特征[J].石油与天然气地质,2003,24(4):371-374.

[13]张汉荣,胡东风,张武装,等.中下扬子地区中、古生界圈闭特征[J].石油天然气学报,2007,29(2):28-31.

[14]陈安定,刘东鹰,刘子满.江苏下扬子区海相中、古生界烃源岩晚期生烃的论证与定量研究[J].海相油气地质,2001,6(4):27-33.

[15]陈安定,王文军,岳克功,等.盐城朱家墩气田气源及发现意义[J].石油勘探与开发,2001,28(6):45-49.

[16]郭彤楼.朱家墩气田发现的石油地质意义[J].南方油气,2003,16(1):1-6.

[17]杨方之,周荔青,郭念发,等.江苏黄桥二氧化碳气田[M].北京:石油工业出版社,2001.

[18]叶舟,马力,梁兴,等.下扬子独立地块与中生代改造型残留盆地[J].地质科学,2006,41(1):81-101.

[19]庄健健,杨风丽,赵文芳.下扬子区印支—早燕山期的构造特征及应力场模拟[J].高校地质学报,2010,16(4):475-482.

[20]陈安定.苏皖下扬子区中、古生界油气勘探方向[J].南方油气,2002,15(3-4):16-20.

[21]刘德汉,宫色,刘东鹰,等.江苏句容—黄桥地区有机包裹体形成期次和捕获温度、压力的PVTsim模拟计算[J].岩石学报,2005,21(5):1435-1448.

[22]宫色,彭平安,刘东鹰.江苏地区句容凹陷油气充注史研究[J].石油实验地质,2007,29(5):500-505.

[23]朱光,宋传中,王道轩,等.郯庐断裂带走滑时代的40Ar/39Ar年代学研究及其构造意义[J].中国科学(D辑),2001,31(3):250-256.

[24]赵宗举,朱琰,徐云俊.中国南方古生界—中生界油气藏成藏规律及勘探方向[J].地质学报,2004,78(5):710-720.

Analysis of characteristics of upper hydrocarbon play of Mesozoic-Paleozoic marine group,Lower Yangtze region

XU Xi1,YANG Fengli1,ZHAO Wenfang2

(1.State Key Laboratory of Marine Geology,Tongji University,Shanghai 200092,China;2.Key Laboratory of Petroleum Resource Research Institute of Geology and Geophysics,Chinese Academy of Science,Beijing 100029,China)

With multiple stages of tectonic evolution in the Lower Yangzte region,the upper hydrocarbon play(mainly in the upper Paleozoic and Mesozoic)has been strongly superimposed.The source rock,reservoir,cap are adjusted and reconstructed,which results in the complex conditions of petroleum accumulation.Based on the analysis of the process of petroleum accumulation and time-space matching relation,this paper indicates that the source rock,reservoir rock and cap rock of the upper hydrocarbon play have an excellent combination.Essentially,the play has not been destroyed and reformed strongly by the later tectonic movements.And the reservoir forming factors are valid in time and space.It is the most prospective play in the Lower Yangzte region.Meanwhile,the hydrocarbon play is the essential condition of late entrapment.Yanjiang area,located in south-north hedge frontal belt,is the weak deformation zone of marine strata in which the strata is relatively complete and the reservoir forming factors have been deposited well.The hydrocarbon reservoirs of Paleozoic source-Cenozoic reservoir and Paleozoic source-Paleozoic reservoir are found in this area which is the most favorable exploration areas in Lower Yangzte region.

Lower Yangtze region;upper hydrocarbon plays;petroleum accumulation factors;process of petroleum accumulation;time-space matching

TE122.3

A

10.3969/j.issn.1008-2336.2011.04.048

1008-2336(2011)04-0048-06

中石化股份有限公司海相基础前瞻性研究课题子课题“下扬子中、古生代海相盆地形成演化及油气潜力分析”资助(No:YPH08035)。

2011-06-08;改回日期:2011-06-29

徐曦,男,1986年生,同济大学海洋地质专业在读硕士研究生,主要从事含油气盆地分析与油气成藏方面的研究。E-mail:winbreak@hotmail.com。