1971年7月黔东南州流行性乙型脑炎流行的气象原因分析

2011-12-23闵新平

周 艳,闵新平,梁 平

(贵州省黔东南自治州气象局,贵州 凯里 556000)

1971年7月黔东南州流行性乙型脑炎流行的气象原因分析

周 艳,闵新平,梁 平

(贵州省黔东南自治州气象局,贵州 凯里 556000)

气象要素对乙脑的发病流行起着决定性的作用。利用黔东南州16个站点1971年5-8月逐日最高和日平均气温、日平均相对湿度资料,采用对比分析方法,对黔东南州1971年7月乙脑流行的气象原因进行了研究。结果表明:1971年黔东南适宜乙脑发生和传播乙脑病毒的三带喙库蚊孵化、成活的20℃初日较常年提前了1~10d,在气温适宜三带喙库蚊孵化、成活时期,高湿天气持续,日平均相对湿度均在60%以上,传播乙脑病毒的媒介密度迅速达到高峰;乙脑病毒传播媒介密度达到高峰后约1个月乙脑流行的规律同样适用黔东南。黔东南水溪、稻田多,传播乙脑病毒媒介生存的水分条件充足,是乙脑高发区,应在日平均气温稳定通过20℃初日前注射疫苗。

乙脑;三带喙库蚊;20℃初日;25℃初终日;5d滑动平均法

1引言

流行性乙型脑炎(简称乙脑)主要是由媒介昆虫蚊虫传播乙脑病毒所引起的中枢神经系统的急性传染病,病死率高,后遗症严重,被国家列为乙类传染病。1971年7月流行性乙型脑炎(乙脑)在黔东南流行,全州共发生“乙脑”病323例,死亡73人[1]。乙脑在黔东南发生和流行的实际情况及前人大量研究表明,乙脑的传播和流行有一定的季节性,并且与夏季平均气温有着密切的关系。本文拟分析1971年黔东南乙脑发生流行前后的气象条件,从中寻找乙脑在黔东南发生、流行的关键气象因子指标,为乙脑的防控提供气象决策依据。

2 资料来源及研究方法

2.1 资料来源

本文所用的黔东南16县市1971年5-8月逐日气温、相对湿度、降雨等气象资料来源于黔东南气象局气象资料室。1971年乙脑发病人数来源于黔东南建州五十年大事记。

2.2 乙脑发生及流行所需气象条件

乙型脑炎病毒又称日本脑炎病毒(JEv),简称乙脑病毒,属于黄病毒科(Flaviridae)黄病毒属,所引起的疾病简称乙脑,是一种中枢神经系统的急性传染病,潜伏期一般为4~21d,10岁以下的儿童发病居多。乙脑病毒进入人体后,有一个病毒血症时期,维持3~5d。乙脑流行与夏季平均气温有着密切的关系[2],平均气温接近20℃时,开始有病例出现;平均气温25℃时,就有出现流行的可能;平均气温30℃左右,病例骤然增多,出现流行高峰。温度升高,除加快媒介昆虫的生长繁殖外,也使昆虫体内病原体的致病力增强,乙脑病毒虽然可在媒介体内长期保存,但在20℃以下时,病毒在媒介体内的量较少,25~32℃时,病毒迅速增多,毒力也随之增强[3]。由此可见,影响流行性乙型脑炎的发生、流行的主要气象因子是气温,也就是说,被带有乙脑病毒的昆虫叮咬后,在气温适宜时,乙脑发生流行的可能性极大。

传播乙脑病毒的昆虫主要是三带喙库蚊,它喜欢躲在阴暗潮湿的角落里过冬,有研究表明[3],当日平均气温19℃时卵孵化率达65%以上,幼虫的成活率在59%以上;日平均气温在25℃时,三带喙库蚊生活史周期最短,这也是乙脑开始流行的气温。三带喙库蚊的孵化、成活都需有水存在,事实证明三带喙库蚊在生活污水的孵化率、成活率都略大于在雨水中的孵化率、成活率。因此三带喙库蚊幼虫生长的最佳气温条件是20~30℃,空气中的最佳湿度范围是60%~80%。

2.3 相关气象因子的选择

根据传播乙脑病毒的三带喙库蚊卵孵化、幼虫成活所需要的气象条件,以及乙脑病毒迅速复制所需要的气温条件,选择1971年日平均气温稳定通过20℃初日和25℃初终日,以及日平均气温稳定通过20℃初日后到7月31日间的日平均相对湿度在60%~80%的日数、日最高气温等分析因子进行分析。由于黔东南山高坡陡、河溪纵横、水稻田多,三带喙库蚊卵孵化、幼虫成活所需要的水分条件十分充足,因此,本研究只对气温、相对湿度进行研究,不考虑降雨条件。

3 结果分析

3.1 日平均气温稳定通过20℃初日

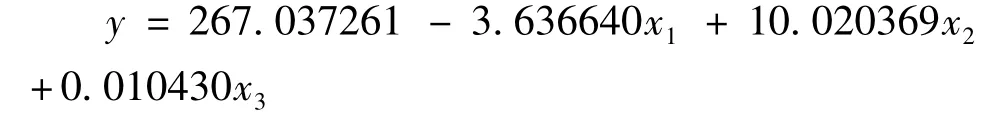

利用5 d滑动平均法,统计了1971年黔东南16个气象台站日平均气温稳定通过20℃的初日,并根据1月1日为1,1月2日为2,1月3日为3,……,2月1日为32,……,对365 d进行排序赋值,进而得出1971年日平均气温稳定通过20℃初日的日期赋值;为了分析16个气象台站日平均气温稳定通过20℃的初日与其经纬度和海拔高度的相关性,运用主成分回归法进行分析,分析结果显示:相关系数R=0.6425,F=4.5700,P=0.0314,通过了 0.05 的显著性检验,得出了黔东南206个乡镇1971年日平均气温稳定通过20℃初日的计算公式:

其中y为日平均气温稳定通过20℃初日的日期赋值,x1、x2、x3分别为经度、纬度和海拔高度。根据公式,计算出黔东南206个乡镇1971年日平均气温稳定通过20℃初日,并绘制出20℃初日分布图。

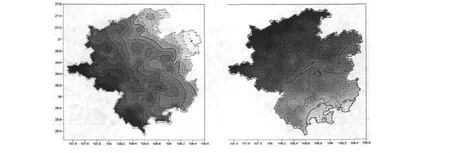

图1给出了黔东南206个乡镇1971年日平均气温稳定通过20℃初日,日平均气温稳定通过20℃初日最早的乡镇出现在黔东南东南边缘的黎平县地坪,为5月6日,最晚的乡镇出现在黔东南西北部边缘的黄平县纸房,为6月8日。总体而言,1971年5月第2侯到6月第2侯自东南向西北、自低海拔地区向高海拔地区黔东南日平均气温相继稳定通过20℃初日。与常年相比,黔东南东北部地区的岑巩、天柱以及镇远、三穗和锦屏县的部分乡镇偏晚1~4d,其余大部地区偏早1~10d。这就是说,6月10日黔东南各地气温已全部达到适宜三带喙库蚊幼虫生长的要求,7月上旬乙型脑炎病毒潜伏期已过,进入了乙型脑炎的发生流行期,这与1971年7月我州流行乙型脑炎的暴发时间是吻合的。

图1 黔东南1971年日平均气温稳定通过20℃初日(左)及与历年比较(右)分布图

3.2 日平均气温稳定通过25℃初终日

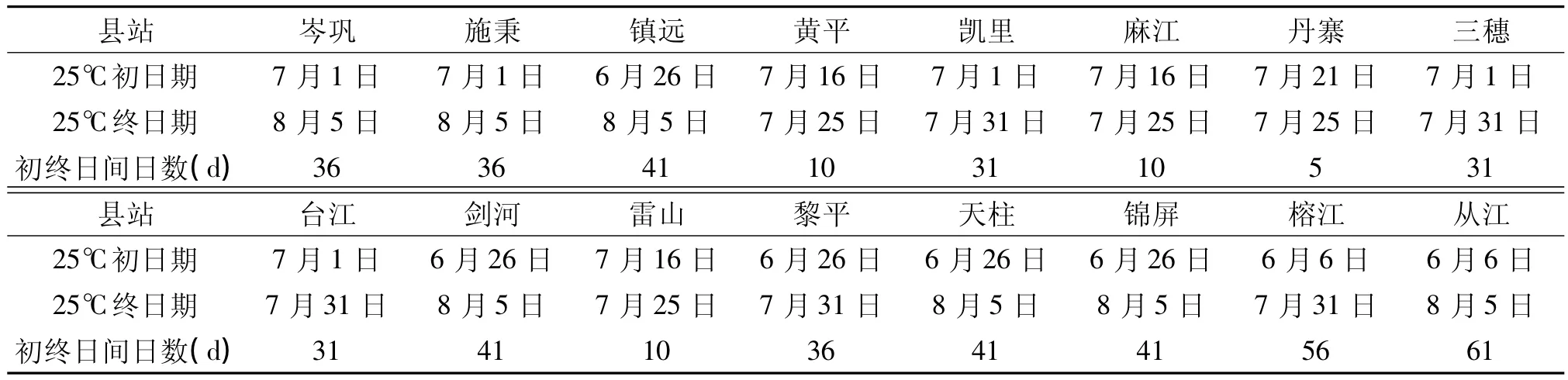

平均气温25℃乙脑就有流行的可能,平均气温30℃左右病例骤然增多,出现流行高峰[2]。据此,利用侯平均气温绝对通过法统计了1971年黔东南16县站气温稳定通过25℃初日,表1给出了黔东南16县市日平均气温稳定通过25℃初终日及期间日数。统计结果表明,黔东南南部的榕江、从江6月第2侯稳定通过25℃初日,7月第6-8月第1侯稳定通过25℃终日,历时约55d;黔东南东部的天柱、锦屏、黎平、剑河6月第6侯稳定通过25℃初日,7月第6侯-8月第1侯稳定通过25℃终日,历时约40d;黔东南西部地势较高地区的黄平、丹寨、麻江、雷山7月第4侯-第5侯约10d日平均气温大于25℃;其余大部地区7月第1侯稳定通过25℃初日,7月第6侯或8月第1侯稳定通过25℃终日,历时约30d。这就是说,1971年7月黔东南大部地区日平均气温大于25℃,乙脑流行的气温条件十分适宜。

表1 黔东南16县市日平均气温稳定通过25℃初终日及期间日数

3.3 日平均气温稳定通过20℃初日到25℃初日间的相对湿度

研究证明,三带喙库蚊幼虫生长的空气中的最佳湿度范围是 60% ~80%[3,6],在气温条件满足的情况下,空气相对湿度成为影响传播乙脑病毒三带喙库蚊幼虫生长的主要气象因素,而三带喙库蚊的密度高峰出现1个月左右,出现乙脑发病高峰[7],因此有必要分析1971年日平均气温稳定通过20℃初日到25℃初日间的空气相对湿度。表2给出了黔东南1971年日平均气温稳定通过20℃初日到25℃初日间日数(D)、日平均相对湿度最小值(Umin)、平均相对湿度(U)、日平均相对湿度在60%~80%之间的日数(D60-80)。观测数据表明,1971年黔东南从日平均气温稳定通过20℃初日到25℃初日经历了27~54d,这段时间内的平均相对湿度在79% ~87%,日平均相对湿度均在61%以上,日平均相对湿度在60% ~80%之间的日数为8~24d,其余15~46d日平均相对湿度>80%。事实证明,黔东南春末夏初多夜雨,而白天相对湿度多在60% ~80%之间,十分有利于三带喙库蚊幼虫生长。由此可见,在适宜气温下,多夜雨,致使三带喙库蚊幼虫生长具有十分优越的湿度条件,三带喙库蚊密度很快上升至高峰,为7月乙脑流行提供了丰富的病源条件;日平均气温稳定通过20℃初日到25℃初日历时约1个月左右,这说明当黔东南日平均气温稳定通过20℃约1个月后,气温基本稳定在25℃以上,进入乙脑流行期,与文献[2-3,6-7]的结论基本一致。

表2 1971年日平均气温稳定通过20℃初日到25℃初日间的空气相对湿度

3.4 7月温湿条件分析

3.4.1 日最高气温 从黔东南16县市1971年7月逐日平均气温资料来看,日平均气温≥30℃的日数全州累计为8d,天柱、剑河、施秉、镇远各1d,榕江、从江各2d。但日最高气温≥30℃的日数海拔900 m以上的丹寨、麻江有5~8d,海拔800~900 m的黄平、雷山为15~16d,海拔为550~800 m的凯里、三穗、台江、黎平为24~28d,海拔在550 m以下的地区为30~31d;然而一日内气温在30℃以上的时段主要出现在11—17时,持续时间相对较短,不利于乙脑流行的高温时间较短。由此可见,1971年与其它年份基本一样,制约乙脑流行的高温天气时间短。

3.4.2 相对湿度 1971年7月上半月,黔东南各地出现了7~15d日平均相对湿度在60% ~80%之间的天气,相对湿度十分适宜三带喙库蚊幼虫生长,增加乙脑病毒传播的机率,乙脑流行爆发的病源加大;尽管7月17-25日各地日平均相对湿度≥80%的高湿天气出现,对三带喙库蚊幼虫生长有一定的抑制作用,但对7月乙脑的流行作用不大,只是降低了8月乙脑病毒传播的机率和乙脑的发生率。

4 结论和讨论

①黔东南受地形影响,沟溪多,望天水田多,十分有利于蚊虫繁衍,只要气温、空气湿度适宜,蚊虫密度就会很快上升。

②1971年春末夏初黔东南气温回升快,大部地区日平均气温稳定通过20℃初日较常年提前1~10d,6月上旬后期进入传播乙脑病毒的三带喙库蚊的最佳生长气温期。

③蚊虫快速繁衍的气温条件达到后,黔东南各地日平均空气湿度均在60%以上,为传播乙脑病毒的三带喙库蚊幼虫提供了良好的湿度条件。

④分析结果表明,当气温稳定通过20℃约1个月后,黔东南将进入乙脑的流行期,这与前人的研究结论基本一致。

[1] 黔东南苗族侗族自治州建州五十年大事记.1971.

[2] 王季午.传染病学[M].上海:上海科技出版社,1988,151.

[3] 钟子和,罗丕建,梁楚新,等.桃源县乙型脑炎病毒传播情况调查[J]. 中华流行病学杂志,1984,5(4):344.

[4] 冯云,张海林,亚红祥,等.三带喙库蚊及致倦库蚊的实验室养殖观察[D].上海:中国科学院上海冶金研究所,2000.

[5] 顾品强,闵继光,顾正权,等.上海地区三带喙库蚊春季首次出现、季节分布及其与气象条件的关系[J].昆虫学报,2003,46(3):325-332.

[6] 闵继光,顾品强,顾正权,等.上海奉贤三带喙库蚊13年首次出现气象分析[J].中国媒介生物学及控制杂志,2003,14(1):36-40.

[7] 乙脑流行与气象[J]. 贵州气象,1998,22(3):32.

[8] 宋鲁平.流行性乙型脑炎流行病学因素调查分析[J].山东医药,2004,44(26):52.

P49

B

1003-6598(2011)03-0024-03

2011-03-21

周艳(1982-),女,助工,从事短期天气预报服务及气候资源分析利用。

黔东南自治州科技局2007年科学技术项目“黔东南乙脑发生、流行的气象条件和机理研究”资助。