试论上海世博舆情外交

2011-12-16郭可吴瑛

郭 可 吴 瑛

试论上海世博舆情外交

郭 可 吴 瑛

世博会已从最初的科技革命和工业成果的展示舞台,逐步扩展到文明和文化交流的平台,并为主办国和城市展示国家品牌和城市形象带来重大机遇。上海世博会作为中国整个公共外交活动的有机组成部分,其本身就构成了中国公共外交的平台,也引起了国内外媒体的极大关注。文章从分析全球媒体对上海世博会的新闻报道入手,探讨上海世博会的国际舆情变化规律、传播方式和模式,并以此来进一步讨论其对我国公共外交的意义和价值以及启示,以推动未来中国舆情外交的探索和发展。

上海世博会 公共外交 舆情外交

回望沧桑历程,世博会已从最初的科技革命和工业成果的展示舞台(1851年—1938年),逐步扩展到文明和文化交流的平台(1939年—1987年)。自1988年的布里斯班世博会开始,世博会已发展为主办国和城市展示国家品牌和城市形象的机会。如今,世博会已经把这三种元素有机融合到世博会的展示过程,各国不仅展示科技成果,也突出人类不同文明和文化间的交流以及国家和城市品牌的建构,以提升国家形象和城市形象。根据沃尔维斯针对2000年汉诺威世博会的一项调查显示:20世纪末、21世纪初以来,有73%的国家开始把“展示国家形象”作为参展的主要目标,世博会参展场馆日益成为塑造国家形象的广告手段。①引自 http://en.wikipedia.org/wiki/World's_fair/。

上海世博会堪称是世博会历史上规模最大的国际展览会,这样一个全球性的重大媒体事件必然引起国内外媒体的极大关注。特别是在“中国崛起”的全球化背景下,上海世博会已成为我国继2008年北京奥运会之后国际舆论的关注焦点。研究表明:全球媒体关注奥运会最多的是政治议题。②董小英等:“奥运会与国家形象:国外媒体对四个奥运举办城市的报道主题分析”,《中国软科学》,2005年第2期,第1-9页。而对于上海世博会这样一次“经济奥运会”,全球媒体关注的是一个软性的中国国家形象和城市形象。也就是说本次世博会可能更多地展示了从“从硬实力到软实力”过渡的中国之路,不仅成为2010年中国整个公共外交活动的有机组成部分,其本身也构成了中国公共外交的平台。

本文希望能从分析全球媒体对上海世博会的新闻报道入手,探讨上海世博会的国际舆情变化规律、传播方式和模式,并以此来进一步讨论其对我国公共外交的意义和价值以及启示。

一、研究方法和问题

本文从全球媒体对上海世博会的新闻报道来分析世博会国际舆情的特征和态势,选取15个国家③这15个国家包括美国、英国、澳大利亚、法国、德国、意大利、葡萄牙、俄罗斯、日本、韩国、沙特、埃及、印度、西班牙和加拿大。29份主流报纸④29家报纸包括:《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《今日美国》、《泰晤士报》、《卫报》、《澳大利亚人》、《时代报》、《印度时报》、《印度斯坦时报》、《世界报》(Le Monde)、《费加罗报》、《南德意志报》、《世界报》(DIE WELT)、《晚邮报》、《共和报》、《环球报》、《圣保罗报》、《朝鲜日报》、《东亚日报》、《朝日新闻》、《读卖新闻》、《消息报》、《共青团真理报》、《利雅得报》、《金字塔报》、《国家报》、《先锋报》,《环球邮报》和《多伦多星报》。中有关上海世博会的新闻报道作为研究对象,这些报纸涉及英语、法语、德语、日语、意大利语、俄语、韩语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语等10个语种。研究时间段为2010年4月20日到11月10日。

本文主要收集的是上海世博会举办期间5月到10月的新闻报道,同时把时间扩展到前期世博试运营即4月20日起到4月30日,以及后期世博结束后的11月1日到11日。本文抽取新闻样本的新闻数据库包括Lexis Nexis、Factiva以及个别报纸的网络版,①本文新闻文本抽样以Lexisnexis数据库为基础,该数据库中没有的报纸在Factiva中搜索,对两个数据库中都没有的报纸则直接登录该报纸网站进行搜索。LexisNexis是一个面向大学和学术研究机构的数据库,收录了新闻、法律、商业、医学等领域6100多种出版物,其新闻数据库是是目前世界上收录媒体最多的数据库之一。Factiva是由道琼斯和路透社共同建立的信息数据库,提供 159个国家和地区,以 22种语言发行的10000多种权威信息来源,涵盖了30多种行业领域,该数据库以财经新闻见长。以“上海”+“世博会”为关键词,在数据库中键入 10个语种的关键词,搜索后共获得相关报道574条,并邀请上海外国语大学多语种的研究生对这些新闻文本进行编码。

本文共设置了16个变量对这些新闻报道进行了编码。这些变量包括:报纸名称、报纸所在国家、报道时间、报道内容、报道切入点、是否涉及中国、是否涉及中国国内其他问题、报道中的世博会意义、报道倾向、涉及国内问题分类、是否展现冲突、主要冲突双方、世博会存在的问题、对中国的倾向、对上海的倾向、对世博会的倾向等。

本文把上述指标放入上海世博会国际舆情的五个版块中开展讨论和分析。这五个版块包括:(1)国际舆情强度,主要对国际媒体新闻报道总量、报道趋势等指标进行考察;(2)国际舆情主体,主要是对国际舆论的国家和媒体进行考察,分析它们的分布状况;(3)国际舆情形态,主要包括国际媒体的报道体裁、报道字数和图片等分析指标;(4)国际舆情内容,主要指国际媒体新闻报道涉及的具体话题,如政治、经济、人权、军事等,报道具体切入点和新闻框架等分析指标;(5)国际舆情态度,指国际媒体新闻报道所具有的正面、负面或中性的态度倾向性。

本文除了对世博舆情进行编码统计以外,还将其与奥运舆情进行适度比较,以此展示世博会舆情的变化趋势,同时来兼论中国在世博期间的国家形象问题,世博会到底在多大程度上有利于提升中国国家形象?又存在哪些局限性?形成上海世博会舆情现状的成因是什么?今后中国如何通过公共外交引导国际舆论,以提升中国国家形象?

二、世博舆情外交的特点

对上海世博会的国际舆情反应,集中体现了国际社会对中国关注度的上升,特别是中国作为一个新兴大国的姿态出现在国际舞台上,正是在此基础上,国际舆情对世博会的反映既相对客观,同时也相当立体。

(一)推高中国关注度

关于本次上海世博会的国际舆情强度,可以从以下“国际媒体世博报道量变化趋势”中看出:国际媒体为上海世博会建构的国际舆情强度表现出两头高、中间低的“∨”形走势。从4月20日上海世博会试运营开始,国际媒体就开始高度关注,到5月初对世博开幕式的报道呈现高潮,开始密集报道。据统计,4月最后10天及5月的报道量总共为174篇,这段时间内的国际媒体报道内容主要集中于财政投入、运营管理、世博安保、场馆介绍等,其中4月30日的世博开幕式引起了国际媒体的高度关注。

2010年6月到9月期间,国际媒体对上海世博会的报道量比较平稳,报道覆盖的内容非常广泛。但世博会最后一个月10月和11月前10天的报道量又出现快速上升势头,共有162篇,主要集中在关于世博会闭幕式以及一些反思、总结性的报道。

从数量上看,虽然最后一个月的国际媒体报道量较6-9月前四个月有明显增长,但还是比世博会开始的第一个月(5月)少了12篇。也就是说国际媒体对上海世博会的关注主要还是集中在世博会的开幕和启动阶段,基本上把上海世博会作为一个仪式性的全球性事件来处理,对该事件的全过程关注度较低。

图一:国际媒体世博报道量变化趋势

作者自制。

不过无论如何,上海世博会的举办推高了国际社会对中国和上海这座城市的关注度。700多家国外媒体的报道突破了时间界限,改变了他们日常生活规律,报道了这次仪式性的全球事件。这一点在上海世博会开幕式之际表现尤为明显:美国、英国、俄罗斯、日本、德国、泰国、埃及、土耳其、哈萨克斯坦、以色列等国报纸都在显要位置刊登了世博会开幕式的新闻,并以“现场直播式”口吻直击了开幕式现场,向国际社会展示了浓浓的中国特色。闭幕式上,全体志愿者齐唱《世界》,来自法国、俄罗斯、西班牙等国的民歌,各色服装与音乐汇聚交融,又一次将这次全球性媒介事件推向了高潮,同时拉近了国际受众与中国的距离,那些无法到达中国的人们将世博会之旅的“愿望”变成了“现实”。

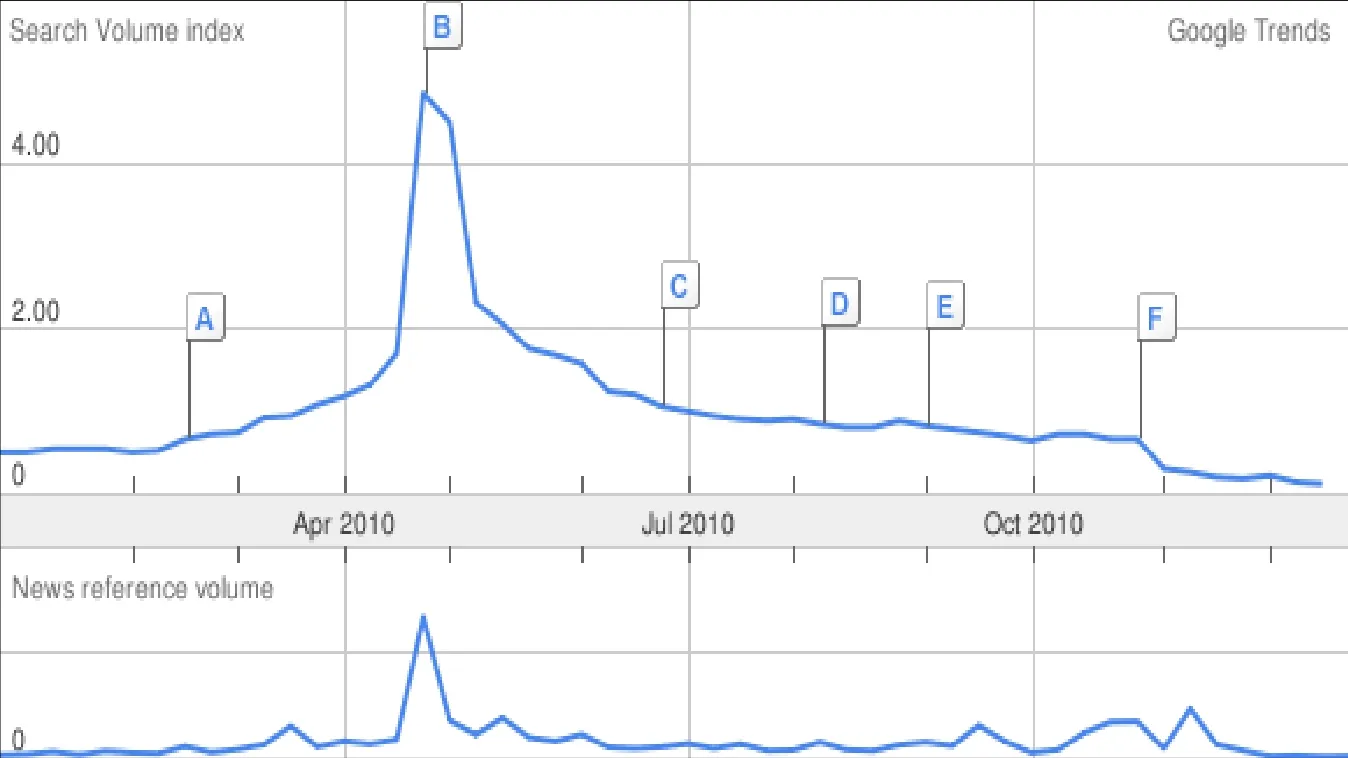

但是,谷歌全球网民对上海世博会的点击趋势(Google Trends)显示全球媒体对上海世博会国际舆情的强度这一“∨”形趋势与全球网民对上海世博会的总体关注程度趋势则正好相反,显示出一个“∧”形趋势(图二)。从该表中可以看出,全球网民对上海世博会的“点击率”在2010年4月底和5月初(即世博会开幕之际)达到了最高峰,而在6月和7月份则呈现逐步递减的趋势。与国际媒体不同,全球网民基本把上海世博会作为一次性的全球性事件来处理。尽管如此,谷歌点击趋势还是显示了全球网民对上海世博会这一重大事件的关注度符合了新闻报道的由近及远的原则(Rule of Proximity):由于上海世博会在上海举办,点击(关注)上海世博会的网民人数最多的城市来自上海及周边地区,其次是来自香港、新加坡、曼谷、吉隆坡和墨尔本等离上海较近的亚太国家的城市,最后就是离上海较远的欧洲和美洲的城市。也就是说,越是在上海和中国周边的国家和地区对上海世博会越是关注,而离中国和上海越远的国家和地区对上海世博会的关注度则相对较弱。 这一点也符合全球媒体以下对上海世博会的国际舆情主体的分布趋势。

作者自制。

总体可以看出上海世博会已再次让中国成为国际社会的焦点,对提升中国国家形象起到了推高作用。不过从统计数据上看,应该意识到上海世博会对国家形象提升是有局限性的,不应夸大世博会的作用。

图二:谷歌全球网民对上海世博会的点击趋势

首先,国际媒体对中国报道总体量没有显著增长。本文将2010世博年的媒体报道量和2009年非世博年的报道量进行了比较:对4月20日到11月10日这一时间段内出现过“中国”一词的新闻进行搜索,结果发现西方媒体对中国报道的总量在2010世博年的报道量和2009年同期几乎相同:如《纽约时报》2010年和 2009年同期的报道量分别是 2192和2185条。《华盛顿邮报》的报道量也没有明显变化,2010年为1154条,2009年为1163条。日本和意大利此次的世博报道量是所有媒体中最大的,但通过2010年和2009年的比较,也未显示出明显变化。《读卖新闻》2010世博年的报道量是419条,2009年稍少些为337条。意大利《共和报》2010年的报道量是1634条,2009年是1618条,两年基本持平。其他报纸也或多或少存在这种现象。

报道量的大小在一定程度上能反映出国际舆论对中国的关注。2010和2009两年的比较结果显示,不管是英美等老牌传媒大国,还是其他新兴国家,虽然从4月20日到11月10日有关世博会的报道量明显增长,但从全年总体来看,国际媒体世博年的报道量跟非世博年相比还是比较平稳的,没有出现明显上扬趋势。这说明,国际媒体将部分涉华报道让渡给世博会的同时,减少了其他涉华报道的数量,而没有像奥运会那样出现报道总量的上升。例如,同样是4月20日到11月10日,2008年奥运年《华盛顿邮报》有“中国”一词的新闻有2040条,是2009和2010年报道量的近2倍。意大利《共和报》2008年的报道量是2025条,也分别比2009和2010年增长了23%和25%。

(二)凸显新兴国家角色

国际媒体对世博会除了在新闻报道数量时间上存在显著差异以外,国际舆情主体(即国家和媒体)之间也存在显著差异。如下图三、四所示,在本文所统计的 15个国家中,日本和意大利两国对上海世博会的报道总量相对较多,排在第三、四位的是沙特和西班牙。日本媒体的报道数量是最多的,共有163篇,其次是意大利139篇。这可能是因为这两个国家是上一届和下一届世博会的举办国,日本举办了2005年爱知世博会,而意大利将要举办2015年的米兰世博会。这说明不同国别的报纸对上海世博会的新闻报道与所在国的世博会关联度存在直接的关联性:即这些报纸所在国与世博会的关系越紧密,它们关注上海世博会的程度也越高。而法国、德国、美国、英国等传统西方发达国家对上海世博会的报道总量则不大。这与这些西方发达国家平时对中国的报道量形成较大反差。

图三:世博会期间各国媒体报道数量

作者自制。

就不同国家的报纸而言,如下图四所示,日本的《朝日新闻》、《读卖新闻》和意大利的《共和报》、《晚邮报》四家报纸报道上海世博会的数量均居前列,都在59篇或以上,最多的《朝日新闻》达到了87篇新闻报道。韩国的《朝鲜日报》、沙特的《利雅得报》、西班牙的《国家报》等报纸的报道量也较靠前,都在 20篇左右或以上。而西方发达国家尤其是英美国家的媒体如《纽约时报》、《泰晤士报》、《华盛顿邮报》、《卫报》的报道量却在10余篇以下。

根据上海外国语大学中国国际舆情研究中心一直以来的跟踪监测结果,被欧美国家垄断的西方主流媒体日常的涉华新闻报道量较其他国家一般均要大,表现出对中国的高度关注。尤其在北京奥运期间,英美媒体的报道量更是达到了近几年的高峰。根据该中心统计,国际媒体对北京奥运会的报道量居前四位的报纸分别为《纽约时报》,《泰晤士报》、《印度斯坦时报》、《华盛顿邮报》。但在此次世博会报道中,除了《印度斯坦时报》与其奥运会报道数量接近并居于前列外,英美主流媒体报道量不仅比日本和意大利两国少,甚至比沙特、俄罗斯、巴西等国还要少。

图四:国际媒体报道量分布

作者自制。

这种现象表明:随着世博会作为新科技展示平台功能的衰落,世博会在国际社会的总体影响力在逐步下降,至少在西方传统发达国家的兴趣在下降,因此西方国家没有像对奥运会一样对世博会投以较高的关注。与此同时,这也表明:上海世博会为百年世博会注入了活力,像印度、巴西、沙特等国的涉华新闻报道量正在超过一些老牌传媒大国。至少在上海世博会的新闻报道中,一种长期以来形成的西强东弱的传媒格局正在悄然发生变化。中国在像上海世博会这样的全球事件中可以吸引更多的新兴国家传媒力量,绕过老牌传媒大国,以改善中国国家形象。

(三)突出新闻的客观性

本文对上海世博会国际舆情形态的考察主要是国际媒体的报道字数和相应的报道体裁。从下图五可以看出,上海世博会的国际舆情形态(报道字数)仍以消息稿和简讯为主,深度报道数量相对有限。从本文对 29份报纸574条新闻的统计来看,报道字数在 200-800个字的新闻最多占60%,其次是200字以下占22%。从新闻写作实践上说,一般800字以下的新闻体裁多为消息稿,200字以下更是消息中的短消息,或称简讯。这说明它们对上海世博会的报道主要是新闻事实,突出了报道客观性,观点性的意见较少。而达到800字以上的新闻报道数量非常少,2000字以上的深度报道更是仅占 3%。这说明,大部分国际媒体报道世博会是以比较简要的形态或体裁进行报道的,其中还有很大一部分新闻主要不是以写世博会为核心的,仅仅在某一两个段落,甚至一句话中提到了世博会。

此外,国际媒体的报道中搭配图片的新闻量不到1/3。所谓一图胜万言,随着信息化、全媒体时代的到来,受众接受信息的习惯从偏好文字转向了偏好图像和视频。虽然当前国际主流舆论还很大程度上被报纸主导,但纸质媒体在全球传媒市场都面临生存危机。像上海世博会这样一次重大国际展会,本身具备了许多适合图片传播的要素,但从统计上看,国际媒体报道中只有文字的新闻占66%,既有文字又有图片的新闻仅占32.3%,还不到所有样本的1/3。 这说明纸质媒体还是侧重文字性的报道。

图五:世博国际报道字数分布

作者自制。

表一:世博报道中的图片统计

作者自制。

本文通过多语种的编码员下载图片和翻译之后,发现大部分国外媒体的图片对准了本国展馆和本国名人。比如意大利《晚邮报》、《共和报》拍摄的意大利钢琴演奏家的图片、意大利馆展览照片和俄罗斯《共青团真理报》对俄罗斯馆吉祥物的拍摄及对俄罗斯馆塔楼的描述。国际媒体对与世博会相关的中国新闻很少提供新闻图片。因此,如何引起西方摄影记者的重视,将外参展国与中国形象、上海形象紧密的连接起来,让国外公众通过上海世博会了解中国,是我国职能部门需要思考的议题。

(四)新闻框架更趋立体化

社会学家葛夫曼认为新闻框架存在于各种社会活动中,人们要了解并参与社会活动,必须首先认识结构化的这些活动的框架,框架使我们“分辨、认知、察觉和体验”事物。①E. Goffman, Frame Analysis: An Essay On The Organization Of Experience, New York:Harper&Row, 1974.新闻框架的权力来源在于,在读者没有感觉到其存在的情况下,它已经事先确定了讨论的措词。②J. W. Tankard, Jr., “The Empirical Approach to the Study of Media Framing,” in S. D.Reese, O. H. Gandy, Jr., & A. E. Grant eds., Framing Public Life: Perspectives on Media and Understanding of the Social World, New York: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, p.97.在国际舆论中,新闻框架既体现在国际媒体对人物、事件的认知定势中,也体现在其生产新闻文本的过程里。国际媒体对世博会的报道不是简单的事实陈述,而是通过结构化的新闻文本对事实进行意义再生产。这种再生产过程既体现在报道角度的确立、新闻素材和消息源的选择以及故事结构的组织上,也体现在词语、标点、图片等符号的使用上,进而生产出符合报道者主体立场的新意义。

本文发现上述全球 29家报纸关于上海世博会的新闻框架没有出现像奥运会期间一边倒的新闻框架,而是呈现了多元化的新闻框架,在一定程度上展现了一个更加真实的中国国家形象。具体而言,这次上海世博会的新闻框架可以分为以下三个框架:

首先是“中国世博框架”:本文发现这次全球媒体中关于上海世博会的新闻报道中有近半新闻报道都是从中国或上海切入的或涉及与中国的话题。当然,这些报道一般不会只停留在对世博会本身的报道,而是以世博会为由头,切入上海整个城市的经济和文化生活乃至整个中国的报道,如城市化发展和学科技术对生活的影响等,尤其突出报道了上海世博会对中国的意义以及对上海这个城市的意义;基本上把上海视为中国的经济和文化中心,把上海视为一个生活化的城市。这从一个角度说明上海世博会对中国总体国家形象有明显的提升作用。

其次是“所在国世博框架”:各国媒体把上海世博会纳入到了报纸所在国的本国视野,最常见的切入点是媒体所在国在上海世博会的表现和把世博会与国内情况结合,体现他们“国际新闻国内化”的倾向。最典型的是意大利报纸,由于下一届世博会在米兰举办,多数报道会关注意大利如何办好下一届世博会。当然,由于上海世博会是全球性事件,也有一些国家的报纸以上海世博会为切入口,关注与国际事务中利益休戚相关的其他国家,如美国报纸关注伊朗问题,俄罗斯关注美国等其他国家。

最后就是“世博冲突框架”:冲突是国际新闻报道中的重要元素。中西新闻价值理念存在重大差异。当前中国的新闻报道以正面为导向,而西方的新闻报道则以冲突性的负面报道为主,注重揭黑、揭丑新闻的社会价值。

图六:世博舆情报道的冲突框架

作作者自制。

本文发现国际媒体对上海世博会的报道中有 76.4%的新闻没有展现冲突,这类新闻报道多集中在纯粹事实性的简讯和短消息上,内容常常是媒体所在国展示本国场馆的新闻,或者是报道世博会的场馆、文化活动。值得注意的是许多媒体对中国政府强大的组织能力和世博会的成功举办给予了盛赞。只有23.6%的新闻报道中展现了冲突,这类内容不仅仅是对世博会本身的报道,还有一些新闻以世博为平台,加入了对中国问题相关方的冲突报道,但无论在数量上和强度上都没有出现北京2008年奥运会的情况。

如上图所示,本文对国际媒体展示的冲突框架又细化为六大类型,其中最大的两个冲突框架包括:(1)中国与国际社会间冲突,占52%,其中不少涉及中国的社会问题、环保低碳和旅游环境、人权、言论自由、与非政府国际组织等的冲突问题。(2)中国政府与民间社会的冲突,占23%,这类冲突主要表现在中国政府的世博会组织能力、运营管理、世博会财政支出、世博会动拆、世博会的参观人流控制和对市民正常生活影响等方面。此外,国际媒体世博会报道中的冲突框架还包括了“民间社会内部的冲突框架”、“中国与国际组织冲突框架”以及“中国政府内部间的冲突框架”。这些冲突框架尽管存在,但不是国际媒体世博会新闻报道的主流冲突框架。

值得指出的是,上述冲突框架中西方媒体突出的主要是政府与民间社会的冲突,延续了西方媒体过去涉华报道的主流话语框架。

三、世博舆情外交的实践经验

国际媒体对全球性媒介事件的报道,在传达客观信息的同时,也渗透着传播者的思想和观点,成为一国形象进入国际社会的重要通道。①袁玥:“全球性媒介事件的中西舆论互动与国家形象塑造”,人民网,2010年 12月17 日, http://media.people.com.cn/GB/22114/150608/150619/13514692.html。上海世博会作为一个重大国际展会,正是主办国和参展国都能借以提升国家形象的平台。半年多的世博会新闻报道为全球受众提供了一次全球媒介事件的现场直播。当然从我国的视野来讲,国际媒体的新闻报道既有正面的,也有负面的。但不管立场如何,这些报道在客观上都引起了国际社会对中国的关注,使得中国又一次成为全球的焦点。

(一)世博舆情外交中的中国元素

根据国际媒体对上海世博会报道的切入点,即它们如何来报道上海世博会的由头,可以看出国际媒体上海世博会的国际舆情的主要内容。 首先从分类来讲,这些国际媒体对上海世博会的新闻报道有41.1%是与中国有关事件。这说明国际媒体的上海世博会报道充分突出了“中国元素”。但也必须看到国际媒体(尤其是来自新兴国家的媒体)的报道常以该国在世博会上的新闻为切入点。下表数据显示,报道“媒体所在国在世博会上的新

表二:国际媒体报道世博会的切入点分布

作者自制。

闻”占29.5%,是仅次于“报道与中国有关的事件”之后的重要切入点。还有19.6%的新闻报道谈及了该国与中国的关系, 4.7%则完全是报道与该国的世博会相关的国内新闻。如果把上述三项合并起来,则总比例达到了53.8%,超过了对单纯“中国元素”的报道量。这说明国际媒体的世博会新闻报道中在报道“中国元素”的同时,主要还是突出了该国的世博会参展活动以及与该国相关的世博会要素和关系。 而对其他国家的参展活动(3%)或相关国家关系(2.1%)的报道则相对较少。

在当前国际舆论被西方主导的情况下,西方传媒大国对世博会报道的切入点更多的是在“报道与中国有关的事件”上,常常以世博会为由头对中国进行批评和质疑,因此改变这些国家的涉华舆论需要一个漫长的阶段。而对于新兴国家来说,以世博会为平台吸引该国媒体的关注,效果就非常明显,成为提升中国国家形象的较好机会。

上海世博会期间国际媒体较少以世博会为平台攻击中国其他问题,但涉及中国的问题仍以政治类选题为主。本文对国际媒体报道“是否涉及中国国内的其他问题”作了统计,77.4%的新闻报道不涉及中国国内其他问题,仅有22.6%在报道世博会的同时也报道了其他中国国内问题。这一点与2008年奥运会的新闻报道差异非常大。 在奥运报道中,一些西方媒体以奥运为平台,质疑中国政府的人权问题、民族问题,对言论自由尤其是网络空间的言论自由进行了大密度的指责。这种情况没有在世博会报道中出现,而就世博论世博的新闻内容有了大幅度的增长。

本文对 22.6%涉及中国国内其他问题的新闻报道作了进一步分类后(如下图所示)发现:政治类内容仍位居其首,占46.1%,其次是经济,接着是文化、军事、科技新闻。这种差异表明,虽然世博会更多承担起了最新科技成果展示和文化交流的功能,但很多国际媒体(主要是西方媒体)还是从政治角度切入进行报道。虽然与奥运会相比,国际媒体对世博会政治化的倾向弱化了许多,但是对世博会新闻进行政治化的现象还是存在的,而且此类新闻所占比例占了接近一半。

(二)国际舆论涉华态度有所改善

对于国际舆论的态度,本文把世博会舆情与奥运会舆情做了比较。根据上海外国语大学中国国际舆情研究中心完成的《全球媒体对北京奥运报道的倾向性和态度研究》报告,①郭可、陈沛芹、潘霁:《全球重要媒体对北京奥运报道的倾向性和态度研究》,中国国际舆情网,2008年,http://www.globalpubopinion.org。奥运会期间全球主流媒体对北京奥运报道显现三种态势:1/3媒体呈现相对客观和公正的态势,其倾向性主要以中性报道为主,如俄罗斯、新加坡、埃及和南非的报纸电视台以及英国BBC和美国的CNN;1/3媒体主要以负面为主,这些媒体主要来自美国、德国、法国和卡塔尔;另有1/3的媒体极为负面或非常负面。这当中除了上述所列西方国家媒体外,还包括日本、加拿大、澳大利亚和沙特。其中最为不友好的是日本的两份报纸《东京读卖新闻》和《每日新闻》。

图七:国际媒体报道中各类国内问题的比重

作者自制。

而此次上海世博会报道中,国际舆论的涉华态度有了明显的改善。在下表中可以看出,国际媒体报道中国的“肯定倾向”态度占了17.6%,超过了“否定倾向”态度的10.7%,而对上海世博会持“肯定倾向”态度的新闻报道占22%,更是大大超过了持“否定倾向”报道态度的3.9%。当然,可以看出与对上海世博会相比,对中国持“否定倾向”的新闻报道比例还是相对较多一些。

表三:国际舆论涉华与涉博态度对照

作者自制。

一个更重要的现象是:不管在对中国的报道还是对上海世博会的报道中,有近一半(48.3%)或超过一半的比例(61%)的新闻报道无法显示其对中国和上海世博会的态度,即具有不相关性。这从一个层面说明国际媒体对中国和上海世博会的报道总体上还是呈现了客观性和公正性。当然,这并不排除一些国际媒体(尤其是西方媒体)对中国和上海世博会新闻报道中的倾向性。

本文对上海世博会舆情项目和奥运会舆情项目做比较研究后发现,许多国际媒体尤其是欧洲媒体倾向把奥运政治化,它们对上海世博会的新闻报道态度的政治化倾向则弱化了不少。尤其是一些北欧、中东、非洲国家,更多的是把上海世博会作为展示本国形象的窗口,对中国政府、上海市政府以及世博组委会为其提供的服务及场馆设施感到由衷的高兴,为具有这样一次向中国公众及国际社会展示形象的机会表达喜悦和自豪,而不是借世博会来会攻击中国。

这种世博舆情和奥运舆情的差异性表明:一方面,奥运会巨大的国际影响力成为欧美媒体借以攻击中国的重要原因;另一方面,中国政府开展的世博外交也成功地争取到了国际舆论的关注和支持。如何利用不同性质的重大国际媒体事件并展开有利于我国国家形象的全方位公共外交,上海世博会留下很多值得总结的经验和启示。

(三)西方媒体涉华国际舆情的基本态度改变不大

尽管国际媒体这次对上海世博的新闻报道总体上以正面倾向为主,但西方媒体的基本态度没有发生较大的改变,基本上还是秉承其“坏新闻就是好消息”的传统,以吸引目标受众的眼球。对于在中国发生的重大事件,它们有自己的新闻选择标准和处理新闻的手法。这些手法基本上还是带有批判性的,尤其对中国政府总是持怀疑态度。如国内外媒体盛赞世博开幕式盛况的时候,指责中国在世博拆迁过程中对历史建筑保护不力和官民矛盾等。此外,西方媒体新闻文本的措辞常常使用揶揄、讽刺、夸张及前后文对比等手法表达其负面立场。这些负面报道有些确实指出了中国存在的问题,但有些存在非常明显的主题先行、以偏概全的问题,而且不同媒体的态度所决定的选择差异也非常明显。这一趋势在欧美媒体对上海世博会的报道中表现得尤为明显。

四、世博舆情外交的启示和意义

舆情外交应当成为中国外交的重要关注方面。在整个世博会期间,国际舆论对世博会的反映总体上是积极的,但其影响很大程度上受到地理位置的影响。世博舆情外交的成效优于奥运舆情外交,原因不仅在于事件性质、举办地点等的不同,还在于中国外交的日益成熟以及世博会与报道媒体所在国关系等的影响。对中国外交而言,未来需要着重开发公共外交,以推动舆情外交的探索和发展。

总体而言,上海世博会对中国国家形象和上海城市形象的提升起到了积极的作用。作为一个全球性的事件,上海世博会在推高中国和上海在全球媒体上的“曝光率”无疑起到了积极的效果。对中国而言,国际媒体对上海世博会的新闻报道态度和立场相对比较友好,多数国际媒体都对上海世博会给予了较高的评价。与2008年北京奥运会相比,国际媒体在上海世博会报道中呈现的涉华舆情态度有所改善,体现了一定的客观性和公正性。其原因主要表现在:第一,新闻事件的性质的不同。北京奥运会和上海世博会都是全球媒体事件,但奥运会是一种体育竞技型赛事,且延续时间相对较短,其影响力可能要高于世博会;而世博会则更多是展示科技成果,注重各国间的经济和文化交流,且延续时间较长。因此,奥运会很容易被政治化,而世博会则更多被誉为“经济奥运会”或者“文化奥运会”,较难被政治操作。

第二,新闻事件的举办地的不同。2008年奥运会在我国的政治中心北京举行,而2010年世博会则在我国的经济和文化中心举行。国际媒体在报道这两个城市发生的新闻事件,自然与这两个城市的“气质”联系起来。在报道北京举行的新闻事件(即使是非政治性的事件)时,国际媒体自然会更多联想中国的政治事务,而它们在报道上海举行的新闻事件(即使是政治性的事件)时,则更多会与经济和文化联系在一起。

第三,我国政府逐步积累了承办全球性媒体事件的经验。上海世博会在北京奥运会举办后两年才开始。在这一个过程中,中国政府在筹办和组织管理上海世博会各个环节上,都积累不少经验,因而改进了上海世博会的管理环节,既更加国际化也更加中国化,收到了良好的效果。

第四,国际媒体所在国的参与世博会。上海世博会吸引了246个国家(包括一些与我国没有外交关系的国家)和国际组织参展,是世博会历史上规模最大的展览会,而且多数国家把本次世博会看成是一个公共外交的平台,是向中国展示世界的舞台。因此,国际媒体的新闻报道尽力突出了媒体所在国的风貌(主要是好的方面),淡化负面或冲突框架也就成了情理之中的事。

作为国际舆情方面一个成功的个案,上海世博会在通过公共外交来引导国际舆论,进而来提升我国的国家形象和我国的总体软实力方面具有很大的启示和理论及现实意义。

第一,要以平常心态来塑造一个真实的国家形象:随着中国这样一个大国的不断发展,世界格局必然产生变化,目前国际格局中那些既得利益国家将因此产生不安全感。而这些国家同时掌握着国际媒体的主导话语权。比如在互联网信息传播方面,中文信息(包括海外的华语地区和国家)在互联网信息总量中只占 5%,相反英语信息总量占了全球互联网信息量的80%。①郭可:《当代对外传播》,复旦大学出版社,2003年,第26-27页。从国际信息流的过程来讲,我国主要还是一个信息接收国。因此,要让世界了解一个真实的中国形象可能不是一件容易的事情。不是通过一次奥运会和一次世博会就能够改变局面的。

中国这么大,发展这么快,历史这么悠久,我们的真实国家形象中一定有我们认为好的国家形象,但同时也会包括我们认为不好和负面的国家形象。这就要求我们首先拥有更大的包容度。平常心态是这种包容度的重要组成部分。

第二,增强对国际舆论的容忍度。西方对中国的报道倾向态度由来已久,西方的涉华国际舆论带有其复杂性,把所有西方舆论简单地预设为负面态度无益而有害,同时简单把西方媒体看作铁板一块并加以回击容易陷入认知和行为上的双重困境。当别人说我们“不好”的时候,首先要学会“换位思考”,了解清楚别人这么说的原因和背景。事实上,我们国家自2003年“非典”事件以来,就是在外部的国际舆情压力下不断改进的。实践证明,我们对外部压力和国际舆论容忍度的提高过程也是我们逐步呈现一个中国真实国家形象的过程。经过 30年的发展,中国已经成为一个大国(可能还不是强国),但在全球传播事务中,我们对自己国家的大国地位心理准备还不足,内心深处可能还是一种“弱国”形态。我们应当从容应对负面国际舆论,并用对方“听得懂”的话与其交锋,同时避免跨文化交流障碍。

第三,提高国际沟通能力。我国媒体应该逐步通过一些重大国际媒体事件提高对一些国际议程的设置能力。当前国际社会中“西强东弱”的舆论格局仍然没有改变,西方国家通过垄断通讯社等新闻机构而垄断了国际信息流,常常主动出击设置议程,通过实现“话语权力”引导重大国际问题的走向,近年来常以“负责任的大国”议程实现对我国的话语暴力。我国虽然提出了和谐世界等理念,但是中国媒体对这一理念的阐述尚不到位,导致一遇到重大国际活动,西方媒体会拿他们的议程框讨论许多中国话题,而我国又没有很好的议程与它们抗衡,因而无法提高我们的国际沟通能力。这种议程和理念的匮乏是一个需要系统性解决的问题。

第四,实施中国媒体“走出去”战略。根据本文项目的统计,本次世博会期间国际媒体对新华社、中国新闻社以及中国报纸的全文转载率为零。这说明虽然世博会在中国召开,但国际主流媒体的报道还是不倾向使用中国媒体新闻。它们要么从本国国内写稿发稿,要么宁可投入人力物力财力,派驻记者到中国,采用自已的新闻信息。我国媒体在国际舆论场中一方面因“国家所有”的体制性因素而受到公信力质疑,另一方面又没有良好的发挥现有体制“集中力量办事”的优势,在重大国际事件发生时不能迅速抢占国际舆论先机。像世博会这样的重大展会,除了中国媒体在国内的广泛传播之外,如何真正走向国际社会、到国外去传播非常关键。但是总体上说,不管是英文还是中文媒体,中国媒体走出去战略还刚刚起步,要影响国际社会,尤其是国外主流社会仍有很长的路要走。从2009年起,中国政府投入450亿打造对外传播的“航母”,对这些媒体具体的传播效果还需要有跟踪监测。

此外,还要重视媒介融合对对外传播的作用。此次网上世博会是上海世博会的重要组成部分。官方网站直播了开幕式让国际社会的公众如身临其境。今后还需要加强论坛、手机、SNS、微博等互动传播方式,实现全方位的网络传播。同时加强报纸、广播、电视、网络的融合,通过全方位、多渠道方式引导国际舆论,以提升中国国家形象。

最后,打造全方位的公共外交平台和国际传播渠道。目前,我国真实国家形象的传播过程和渠道主要靠政府,但这种传播模式在以“民主”为传统的西方国家中已遭遇强大的阻力,因为西方国家国民对政府宣传有天然的不信任感,无论你的内容是多么真实可信。因此要全面提高我国的国际沟通能力,需要建立起以政府为主、民间为辅的多渠道传播模式。以我国政府主导的公共外交的格局为前提,培育民间力量(尤其是高校等研究机构)在国际传播过程的渠道,提升它们的作用,已不是要不要做的问题,而是一个如何做的议题。

总之,要营造一个良好的国际舆论环境并向世界传播一个真实的中国国家形象,首先是一个真实国家心态的传播过程,并把真实的国家心态作为我们和谐理念的组成部分向世界传递出中华民族的博大胸怀。而一个真实的国家形象也一定会成为我国“巧实力”公共外交的有机组成部分,是营造良好国际舆论环境的基础,这样才能更好服务于我国的和平发展战略和长远的国家利益。

郭可,上海外国语大学中国国际舆情研究中心主任、教授;吴瑛,上海外国语大学中国国际舆情研究中心研究员