巍巍井冈 魂兮归来——红军老战士曾志百年诞辰祭

2011-12-16缪小宁

■ 缪小宁

巍巍井冈 魂兮归来

——红军老战士曾志百年诞辰祭

■ 缪小宁

为了中国革命和建设,无数先烈头悬国门,赴汤蹈火,英勇捐躯。他们是民族的脊梁、大地的儿女、中华的精英。

这其中有一位我十分敬仰的、美丽而传奇的女性。她的意志就像凌霄怒放的寒梅,她的品格犹如巍然屹立的井冈,她的胸怀正似群星璀璨的夜空。

在她老人家百年诞辰之际,我真想叩响天国之门,轻轻地呼唤她的在天之灵,呼唤她曾经震撼国人心灵的英名,郑重邀请她重返中华锦绣大地,回到热爱她的人们中间。

情系井冈

1998年6月21日21时39分,在人称“红色病房”的北京医院北楼412病房,一颗搏动了87个春秋的心脏停止了跳动。几乎在同一时刻,在浩瀚无垠的天际,出现了一颗格外耀眼的星辰。

没有讣告,没有花圈,没有遗体告别仪式,但是,在中国革命的英名录上,增添了一个熟悉的名字——曾志。

她走得是那样的清白、坦荡、从容、淡定,如一池清水,似一弯晓月。

她只留下了一纸《我生命熄灭时的交代》——

死后不开追悼会;不举行遗体告别仪式;不在家设灵堂;京外家里人不要来京奔丧;北京的任何战友都不要通告打扰;遗体送医院解剖,有用的留下,没有用的火化……

照其生前遗嘱,曾志的骨灰一分为二:一半与陶铸的骨灰合葬在广州白云山的松风石下,她要与陶铸长相厮守,并永远守望这座寄托着她无限深情的城市;另一半被送回到井冈山,因为那里是她人生的第一块淬火地。这座叫井冈的大山,记录了一个红军女战士传奇的生命轨迹,承载了那一代共产党人的信仰追求,也留下了他们永不逝去的青春记忆……

依惯例,像曾老此类级别干部百年之后,完全可以在八宝山找到归宿,接受万众的拜谒和凭吊。这也是多少人渴望企及的“天堂”,但她却选择了魂归井冈。

曾志此生踏过万水千山,惟有井冈山才是她心中的圣山!

70年前,跟随朱毛红军上井冈山,她以此为荣;70年后,她又以别样的方式重上井冈山,她同样以此为荣!

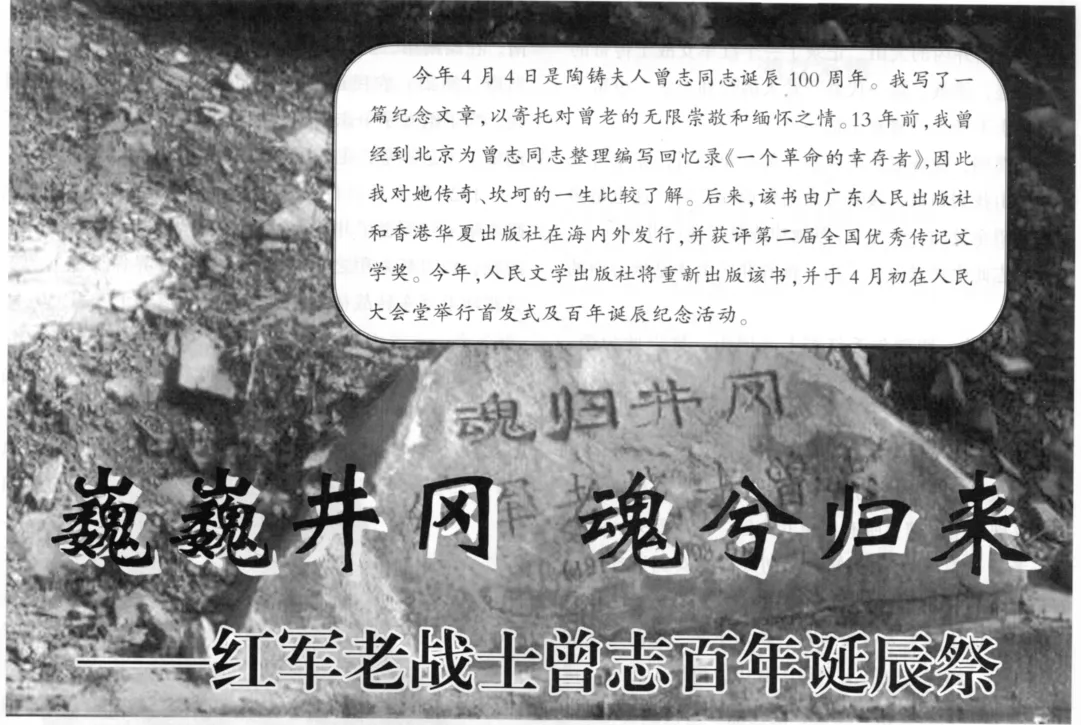

1998年7月1日,在小井红军烈士墓不远处的一块向阳坡地上,曾志的骨灰被撒在一块毫不起眼的深褐色墓碑石下。碑上唯有简单几个字:“魂归井冈——红军老战士曾志”。我不知道当初她的儿女们选择这样的墓碑石是否有意而为之。这块不规则的石头,正形象地概括了这位墓主人有棱有角、坎坷不平、波澜起伏的传奇一生。她把这块石头留给了青山,留给了历史,留给了子孙后代。

我敢说,几乎每一位有过井冈山红色之旅的朋友,都会在小井红军医院陈列室墙上的那张照片前驻足凝神,并记住那位美丽的女红军的名字;同样,也会在她的那座简陋的孤坟前伫立哀思……

我以为,在巍峨绵延的罗霄山脉,有满山的青松、遍野的映山红以她为友,还有无数长眠于这块红土地的战友的英灵与她作伴,她不会寂寞!

不让须眉

一个创造生命奇迹的女子,无疑是一个注定要历经风雨和创造传奇的人物。

曾志,原名曾昭学,1911年4月4月出生于湖南省宜章县的一个官僚地主家庭。这一年正是大清王朝苟延残喘、千年帝制走向穷途末路的最后一年。尽管是有钱人家的千金,曾志一点也不矫情,从小就有“巾帼不让须眉”的豪气和桀骜不驯的叛逆性格。

1926年,中华大地风起云涌,大革命浪潮席卷湖南。在湖南第三女师学习的曾志,毅然投笔从戎,成为湖南(衡阳)农民运动讲习所最小的学员、唯一的女兵。为了给女子争志气,她改名曾志。她的人生道路从此来了个急转弯,走上了充满荆棘的革命道路。

1928年9月,曾志参加了著名的湘南暴动,随后跟着朱毛红军上了井冈山。担任红军后方医院总支书记的她,以身怀六甲之躯,参加了“黄洋界保卫战”。后又跟随毛泽东转战福建,成为闽西“孩子王”。1930年6月后,曾志辗转厦门、漳州、福州,开始了一种白色恐怖笼罩下的斗争生活。她凭借着机智勇敢,临危不惧,躲避敌人的盯梢、追捕,多次出色地完成任务。

1933年6月初,曾志只身来到陌生的闽东,和叶飞、马立峰、占如柏等一道,利用“闽变”的有利时机,发动全区工农武装暴动,建立闽东红军,推翻当地反动政权,并于1934年初创建了闽东苏区。

曾志与其他男性领导相约开展工作竞赛,结果她所分工负责的分田运动和东区工作取得有目共睹的成绩,为大家公认和折服。

抗日战争爆发后,年仅27岁的曾志受党派遣,化名“曾霞”到荆门地区开展工作。她在国民党第三十三集团军参谋长张克侠将军(中共特密字党员)的帮助下,使荆门这座被日寇飞机狂轰滥炸后的死城起死回生。她的美名和事迹很快在荆门这一线的第三十三集团军方圆500里防区内,不胫而走,传为佳话……

解放战争时期,曾志头戴大皮帽,横跨战马,飒爽英姿,奔驰在东北茫茫的雪原和一望无际的大草甸之上。

由于战事的需要,曾志发动指挥数万民工一夜之间破路几百里,阻止蒋军溃逃;但形势骤转,她又组织民工连夜抢修道路,支援解放军快速追击敌人。进入冬季攻势,她再次组织10万民工涌上数百里长的公路线,用大笤帚除冰清雪,扫清我军通向胜利坦途的障碍……

全国解放后,曾志先后担任中南局工业部副部长,并兼任广州电业局局长、党委书记,广州市委工业书记等职务。其实她本可以守在广东省委书记陶铸身边,洗尽征尘,享受夫人的尊贵;也可以舒适地呆在机关里,施布号令。可曾志偏不!她以男人般的果敢,从容指挥这支庞大的工人大军;又以女人特有的细腻,精心描绘这座轻工业城市的美好蓝图……

正当她踌躇满志为国家建设奉献才智之时,一场声势浩大的文化浩劫使她失去了为党工作的机会……她这一等就是10年,整整10年!

“文化大革命”一结束,年近古稀的曾志被重新推上了领导岗位,出任中组部副部长。她以无私无畏的精神,协助中组部部长胡耀邦排除“左”的干扰和“两个凡是”的束缚,拨乱反正,正本清源。她具体组织平反冤假错案,使大批长期蒙冤受害的老干部和科技人员得到平反昭雪,数以万计被“解放”出来的老干部重新走上了各级领导岗位。

她还参加了中央“两案”审理领导小组的工作,最终把祸国殃民的“四人帮”及其主要爪牙推上了历史审判台……

在70多年的革命生涯中,曾志“巾帼不让须眉”,以坚定的信念、顽强的意志、骄人的业绩,成为20世纪党内最杰出的女性之一,赢得了国人的景仰和爱戴。

湘女多情

人生得一知己足矣。但曾志比常人幸运,因为她在人生旅途中遇到仨知己。他们都是湖南籍人,都是我党早期领导人和高级干部,他们的人生都因为对方而多彩壮丽。但不幸的是,她的3个革命伴侣最终都屈死在同是革命者的自己人手中。

都说湘女多情,其实不然。纵观曾志的一生,这位湘女的性格非常内向。因此在外人眼里,她冷峻慎独,不苟言笑,厌恶缠绵,从不把“爱”挂在嘴边……但我敢说,湘女就是湘女,自有铭心刻骨的爱恨情仇。

把曾志誉为“潇湘美女”毫不为过。真应该感谢当年那位摄影师,为我们、也为历史留下了那张不可多得的照片,使我们能够真实地目睹而不是凭空想象曾志昔日的风华。

以时下的审美标准去评判青年时期的曾志,她亦属于楚楚动人之类。中年的曾志更是增添了几分理性、成熟和优雅的气质。即使到了晚年,岁月的风雨依然不改其当年的妩媚与秀气。围绕这位美丽的女性而展开的爱情篇章,是荡气回肠的儿女情长、离合悲欢——

她的第一任丈夫,是她的革命引路人、湘南特委组织部长夏明震(著名 《就义诗》作者夏明翰烈士之弟)。在领导湘南暴动中,夏明震被不明真相的暴民打死,尸陈河滩,惨不忍睹……送别时刻,她没有到场,好强的她不愿意让别人看到她的柔弱,但暗地里却独自落泪到天明。60年后,曾志到郴州去寻找烈士当年的遗迹,但斯人已逝,物是人非,烈士忠骨葬于何处已难觅其踪。她懊悔当初没有去送他最后一程。

曾志的第二任丈夫,是1925年入党、曾参加过“南昌起义”“湘南暴动”的红七师党代表蔡协民,他们相识于挥师井冈山途中。在赣南、闽西、漳州、厦门、福州等地,他们并肩战斗。曾志欣赏他在对敌斗争中的勇敢机智,却不喜欢他在生活中的柔弱多疑。虽然两人有过恩爱,但也经常彼此怪怨。正是这一点,这段维系了4年的婚姻最终劳燕分飞。

而当曾志得知蔡协民被无端怀疑为“社会民主党”时,她宁可挨处分也要把实情告诉他。单凭这一点,便可看出她对战友又是何等万劫不渝的情深义重!

曾志的第三任丈夫,是时任福州中心市委书记,后来担任中共中央政治局常委、国务院副总理、中宣部部长的陶铸。他们的爱恋,始于地下工作为蔽人眼目的“假扮夫妻”。陶铸火热的性格和博大的情怀把她深深吸引,她们很快假戏真做,激情如潮。这段一开局就颇有传奇色彩的爱情,在历经风雨走过漫长的36个年头后,以同样的传奇悲壮落幕。

1933年5月,陶铸在上海被捕,在狱中托人捎信告诉她,身患重病并被判无期。在闽东打游击的曾志闻讯心急如焚,冒险进入戒备森严的福安县城(今福安市),通过邮局汇去一笔“救命钱”。每当夜深人静,曾志让思念飞向遥远天际……

1937年9月,曾志做梦也没想到的是,在武汉她居然见到了4年来日夜思念的陶铸。但短暂的相见后接下来又是长时的分离。在送走前往鄂中大洪山打游击的陶铸之后,曾志毅然奔赴荆门,去开辟新的工作。

1940年5月,曾志和陶铸终于幸福地相聚在延水河边。在宝塔山下王家坪的一口窑洞里,曾传来他们劫后重逢的欢声笑语、留下有了爱女的天伦之乐,也洒落两人打打闹闹的怨愤伤感……

就像她当年不能承受蔡协民的情意绵绵、百般呵护,同样,她也不能容忍陶铸的“大男子主义”。在此后的几十年间,这一对双方都很要强、性格迥异的夫妻,谁都不想成为彼此的附属品。他们忘我工作,各忙各的,聚少离多。曾志更是特立独行,全心投入事业,很少顾及家庭、对方和子女。

如果说此前曾志的表现近乎“铁石心肠”的话,那么1966年5月开始的那场暴风骤雨,终于让夫妻真情在危难关头得到了极致的升华。难怪乎,陶铸在那首后来广为流传的 《赠曾志》诗中,流露出“重上战场我亦难,感君情厚逼云端”的万千感慨!

1967年初,陶铸作为“中国最大的保皇派”被打倒在地。曾志不顾一切抱病进京,想用娇小的身体为丈夫遮风挡雨,承受打击。在中南海那座带“卐字廊”小楼的3年里,他们相依为命,携手共度难关。

1969年10月18日那一天,他们微笑握手,郑重道别,就像当年在炮火纷飞的战场上。没有凄厉的话语,没有悲伤的泪水,因为泪水已无法表达彼此那种透彻骨髓的痛苦和依恋。车开了,他们依然互相挥手,向对方表达这一生一世最后的敬意……

此情此景,已经不是夫妻之间的诀别,而是生死相随的战友之间的天涯壮别,诚足以惊天地泣鬼神!

43天后,陶铸满含冤愤悲怆,连同他未竟的事业以及弥留之际仍无法与亲人相见的遗憾,孤单凄凉地离开了人世。

值得欣慰的是,仿佛是上苍冥冥之中的有意安排,曾志有幸为她的3个伴侣各留下一个儿女,使他们的血脉得以传承,生命得以延续。

母爱如山

世界上最伟大的是母爱,此话不假。但在艰苦卓绝的战争年代,曾志不得不做出今人看来觉得“不可思议”的举动。如果你把她的行为放在特定的历史条件下看,你就会理解,这已经是另一层次上对子女的一种泣血含泪的苦爱。你能说这不是一种深沉博大的母爱?

其实,这种母爱才是大爱,如山的大爱!

1928年11月7日,曾志在井冈山生下了她的第一个孩子。井冈山原本缺医少药,偏又接二连三遇上难产、乳腺炎、产褥热等疾病。靠着同志们的悉心照料,靠着自身年轻旺盛的生命力,她终于闯过鬼门关,母子俩幸运地活了下来。事实上,这只是她革命生涯中历经无数磨难的开始。几十年来,她周旋于敌特警伪之间,穿行于枪林弹雨之中。幸运的是,她12次与死神擦肩而过。

迫于战争环境,曾志无奈地将还未满月的亲生骨肉,含泪送给了当地王佐部队警卫连的石副连长。这孩子被石家抚养成人,取名石来发。直到解放后,在曾志的多方寻找下,石来发才第一次与生母见面。此后他更名蔡石红,继承了蔡石两家的香火,根植井冈,现已儿孙满堂。

鲜为人知的是,石来发其实是夏明震的“遗腹子”。夏家几乎满门抄斩,兄妹4人先后为革命献出了年轻生命。但苍天有眼,夏家没有断后,正所谓“杀了夏明震,自有后来人”!

1933年5月,她奉命到闽东开展游击斗争。为此,她再次忍痛将出生才13天的第三子春华送给一个同志的寡妇婶婶后,义无反顾地踏上了前往闽东的艰险历程。

解放后,为寻找亲生骨肉,曾志不遗余力四处打探,总算找到了苦命的三儿子。不幸的是,太多的坎坷和磨难,带给他的是终生残疾。小春华有志气,虽身残但志不残,努力学习,后来成为工程师,组建了家庭并生儿育女,把蔡家的血脉延续。

相比之下,女儿陶斯亮就比她的3个兄长幸运得多。

1940年5月,曾志与陶铸相聚在宝塔山下。一年后,曾志在中央医院产下了一个可爱的女儿。陶铸为她取名“斯亮”。

延安整风结束后,党中央决定派陶铸等率队深入沦陷区,开展敌后抗日斗争。此前被怀疑“政治动摇”的曾志,给毛泽东写信强烈要求随军,她要用鲜血来证明自己的清白与忠诚。

曾志的请求获得了中央的特批,这意味着她将与女儿离别。作为一个35岁且做过绝育手术的女性,前面3个儿子都已送人或死或杳无音讯,如今又要与女儿分别。她对自己的这一决定也曾犹豫过,但最后还是下了决心。因为她不仅是一个母亲,更是一名战士。战士就应该驰骋沙场,哪怕青山埋忠骨,何惧马革裹尸还。

其实,纵横黑山白水之间,每当夜深人静,曾志也常思念远在延安的幼小女儿。特别是惊悉延安失陷后,女儿依然音讯全无,这是最让她牵肠挂肚的。

没想到时隔两年后,伤残军人杨卿顺带着小斯亮长途跋涉数千里,历经千辛万苦,将女儿送到了东北白城子她的手中。命运待她不薄,给她保留下了这块失而复得的亲骨肉……

如果说陶斯亮在她前半生的记忆中,难得体味母亲的温情、抚摸、拥抱,甚至平日里难得见母亲一面;那么在父亲去世后,她与母亲相依为命的30多年中,她深深地感受了那迟来的母爱。

曾志坦言,此生给儿女们的关爱太少太少。因此,她努力补偿过去的亏欠。特别是在“文化大革命”那段饱受生活和情感双重磨难时期,坚强的母亲更是儿女们心中精神的支柱、信仰的标杆。

1994年曾志从工作岗位上退下来之后,全心全意地照顾女儿一家(把井冈山的孙女也接到北京读书),操持家务,上街买菜,下厨做饭,事无巨细统一管理……

作为女儿的陶斯亮,对母亲的爱有着深切的理解。“她的爱是深沉的、延长的、升华的爱。如果给我100个来生,我还要100次选择做我父母的女儿。”当曾志将要被推到太平间时,陶斯亮将一束百合花轻轻地放在母亲的枕边,然后做出了一个特别的举动——俯身亲了亲母亲的额头。在记忆中,她“想不起妈妈的吻是什么样儿”,而她也一辈子没有亲过母亲。在她看来,这最后一刻,也唯有这种最浪漫、最崇高的情感表达方式,才能表达自己对母亲的无限敬意。

我有理由相信,与女儿早已心有灵犀的母亲是能够感知到的。

她在敬献给母亲的那只小小花圈上,写下了这样寓意深刻的两行字:“您所奉献的远远超出一个女人;您所给予的远远超过一个母亲。”

永跟党走

也许很多人都觉得十分费解,在那风雨如磐的年代,一个出生在官僚地主家庭的美丽少女,怎么会选择了一条血雨腥风、出生入死的人生道路。

1926年10月底,年仅15岁的曾志在湘南农民运动讲习所秘密地加入了中国共产党。从此,她几乎是用自己的一生,坚定不移地履行当初站在铁锤镰刀旗帜下的庄严承诺。

在此后的72年间,她却蒙受了8次党纪处分(其中3次留党察看、5次撤销职务)和前后40年的政审。我以为,为了历史的记忆,我们不需要隐瞒真貌、粉饰英烈,我们需要的是叙述的真实,这样我们才能从中体悟到一种发人深省的历史况味。

记得13年前,曾老在接受笔者专访时曾这样说道:“历来好强的我,已下定决心,无论党组织信任与否,我都要做个优秀的共产党员,再大的困难和委屈都别想让我低头屈服。”正是这种信念支持着她在漫长的革命生涯中,永远跟党走,至死不动摇。

1933年6月,带着不被党组织信任的隐痛,曾志只身来到闽东投身游击斗争。在那里,她饱尝了语言不通、水土不服、敌情复杂的艰辛、危险与残酷,分享了与战友们并肩战斗共建苏区的快乐,但也“收获”了她人生中最多的冤苦、最严厉的处分——撤销其福霞县委书记职务、留党察看4个月。而且这一处分如恶梦挥之不去,直到整整20年后才得以撤销。

1935年1月,国民党大举进攻闽东苏区。重病缠身的曾志与特委、红军独立师完全失去联系,被迫离开闽东。她像一只离群的孤雁,开始了寻找党组织的漫长历程……

正是这离开闽东之举,曾志被指责为“政治动摇”。由于这一严重的政治历史问题,使得她在党内蒙受多次审查。

在延安整风后期的“抢救运动”持续1年4个月的监禁审查中,曾志成了“审查重点”。她刚正不屈,决不为避免一时的皮肉之苦而说半句假话……

尽管后来曾志依然背负着这个沉重的政治包袱,但丝毫不影响她为党努力工作。她扪心自问:“想想无数倒在血泊中的先烈,想想党和军队的宏图大业,我一人的委屈和不平又何足挂齿?”

全国解放后,曾志请求组织进行审查。经过长达两年的外调与政审,1956年广东省委做出正式结论:“曾志同志历史清楚,政治上无问题。”

谁料到“文化大革命”时期,曾志离开闽东的这段历史,又使她受到中央专案组长时间的所谓“审查”。身处逆境的曾志身心受尽严酷折磨,但始终不向“四人帮”低头屈服。

1979年10月10日,中组部复查意见认为:曾志同志的政治历史本来就是清楚的,党组织早有结论,没有问题,因此无须再作结论。

手捧着党的文件,反复念着“本来就是清楚的”这7个字,曾志不禁百感交织,潸然泪下……

时代无情,总是经常把不幸和误解给它最优秀的儿女。对于那一代共产党人来说,经受一些磨难和委屈是寻常之事,但不寻常的是,在曾志圣洁的心灵里,是对不幸的豁达和屈辱的宽饶,唯独没给哀怨和报恨留下任何空间。

这是何等博大的襟怀!何等高远的境界!

曾志同志离开我们已经13个年头。今天我们回过头来看这位百岁老人,你会觉得曾老真是个诸多矛盾的聚合体。她家境富足舒适,却选择了苦难和坎坷;她外表秀美柔弱,内心却无比坚强;她性格刚烈,却以宽厚之心看待自己的屈辱和遭遇;她敢爱敢恨,却从不把爱挂在嘴边,厌恶缠绵;她内心感情丰富,却外表冷峻、不苟言笑;她对工作充满激情,却对家庭和子女少有温情;她一生追求崇高,却又甘于平凡、俭朴与清贫;她位显官高,大权在握,却不谋一己之利;她备受磨难、委屈,却信仰坚定,始终不渝……而这些恰恰是构成这位革命老人可爱可敬、可歌可泣的人格魅力所在。

今夜星光灿烂,我遥望宁静的星空,寻找心中那颗明亮的星辰。

敬爱的曾老,今年是您的百岁诞辰,也是您毕生追随、钟爱一世的党九十诞辰。此时,我正敲击键盘将参加这个盛典的邀请函给您传去。想必天国如今已经有了信号覆盖,不知您老是否已经接收到我的信息?

今年4月4日是陶铸夫人曾志同志诞辰100周年。我写了一篇纪念文章,以寄托对曾老的无限崇敬和缅怀之情。13年前,我曾经到北京为曾志同志整理编写回忆录《一个革命的幸存者》,因此我对她传奇、坎坷的一生比较了解。后来,该书由广东人民出版社和香港华夏出版社在海内外发行,并获评第二届全国优秀传记文学奖。今年,人民文学出版社将重新出版该书,并于4月初在人民大会堂举行首发式及百年诞辰纪念活动。

(作者系福建海峡消费报社副总编辑、主任编辑、副研究员)

责任编辑 张荣辉