世界白云岩油气田勘探综述

2011-12-13杨柳明顾家裕金银楠

马 锋 杨柳明 顾家裕 陈 曦 赵 喆 金银楠 高 力

(1.中国石油勘探开发研究院 北京 100083;2.西南石油大学 成都 610500)

世界白云岩油气田勘探综述

马 锋1杨柳明2顾家裕1陈 曦1赵 喆1金银楠1高 力1

(1.中国石油勘探开发研究院 北京 100083;2.西南石油大学 成都 610500)

利用C&C数据库的“数字化类比知识系统”,对世界上137个白云岩油气藏勘探数据进行统计研究,分析全球白云岩油气田分布规律、形成的构造背景、发育的盆地类型、赋存的沉积环境及主要产层的时代,并进而分析全球已发现白云岩油气田的油气产量与它们的关系;白云岩油气田以陆上为主,主要分布在北美洲,构造背景以缝合带边缘的前陆盆地为主,其产层主要分布在古生代和中生代,在萨布哈潮坪环境下,更容易发现白云岩气田,而在前缘斜坡和深水盆地环境下,以白云岩油田为主,高能碳酸盐砂和生物建造环境下以凝析气田为主。通过对这些油气田白云岩储集层储集空间的分析及孔、渗数据的研究,揭示白云岩优质储层主要受白云石化作用、溶蚀作用和裂缝化作用控制,沉积环境控制了白云石化作用和溶蚀作用的发生,而构造背景则与裂缝的发育相关;其盖层受白云石化环境的控制,主要以海相页岩和蒸发岩为主。

白云岩 储层 油气产量

0 前言

碳酸盐岩中赋存的油气资源已接近储量的50%,产量更高达60%以上,其中又有一半是在白云岩中[1,2];根据国际碳酸盐岩数据库统计,白云岩与灰岩油气田数目相当,白云岩油气田102个,灰岩124个;目前在我国发现的3个海相大油气田中,与白云岩储层有关的就有2个。一个是鄂尔多斯盆地的靖边气田,储层为下奥陶统马家沟组白云岩,探明地质储量为3 377.3 X 108m3;另一个是四川盆地的普光气田,储层为上二叠统长兴组和下三叠统飞仙关组生物礁及鲕滩白云岩,探明地质储量为2 510.7 X 108m3。另外,我国四川盆地的威远气田,其储层为时代最老的震旦系灯影组孔洞缝型白云岩,探明储量为408.6 X108m3,显示了白云岩储层独特的油气勘探潜力[3~6]。与国外白云岩油气勘探相比,我国的白云岩油气勘探尚处于起步阶段,其产量和油气田规模远远小于国外,对于白云岩油气勘探开发规律的认识不够制约了我们对白云岩油气勘探开发的进程。本文通过对世界已发现的,以白云岩作为主力储层的油气田勘探规律进行统计分析,力求揭示出一些白云岩油气田勘探开发的具有普遍意义的规律与认识,以期能够为我国白云岩油气田的勘探提供一点帮助和认识。

1 数据来源及分析研究方法

美国C&C公司的勘探开发类比决策专家知识库系统,其核心技术是全球大油气田类比决策专家系统(简称DAS专家系统)和各类油气田勘探开发决策优化知识库"(简称EPS知识库),是全球大油气田勘探开发的研究成果库,包含由C&C公司专家撰写的近千个具有代表性的大油气田的研究评价报告和各类油气田勘探开发规律总结,其中包括地质背景、勘探历程、开发方案和油藏管理等方面,通过分析研究,归纳总结其中成功的经验和失败的教训以及规律,可以专家系统和知识库的形式提供给用户。

本文通过C&C数据库的“数字化类比知识系统”(Digital Analogstm Knowledge System)搜索引擎,在DAS专家系统下,进入Field Analogs目录下,通过Reservoir Information,选择Reservoir下的Lithology,进而选择Carbonate下的Dolomite,作为搜索的主关键词在C&C的数据库里搜索全球以白云岩作为主力储层的油气田的相关数据,搜索出137个油气田,每个油田包含勘探与开发181项参数数据,累积可以收集24 797个勘探开发数据,由此为我们从全球范围内研究白云岩油气藏勘探开发规律提供了很好的平台和数据支持。根据所搜集白云岩油气田的数据,利用C&C的DAS系统自身提供的直方图、交汇图制作模块以及GIS系统,同时借助Excel、Coredraw、Inllustrator等分析与制图软件,对数据进行整理和筛选,逐一分析和类比。着重分析白云岩油气田主要发育的构造背景、盆地类型、沉积环境、主要储集空间及储层物性和盖层等方面;力图从全球白云岩油气田勘探数据统计方面揭示白云岩油气藏勘探的普遍规律,以此作为我们进行白云岩油气勘探的重要参考。

图1 全球白云岩油气田分布位置图(据137个油气田,受比例尺影响,部分油田位相邻,标记重叠)Fig.1 The location of the global dolomite oil and gas field

需要指出的是,由于本次分析所依靠的源数据全部来自于C&C的DAS系统的数据库,此数据库自身对数据进行了分类,诸如盆地类型、构造背景、沉积环境等诸多项目的分类标准是以国际通行标准或者石油地质学科中贴近生产实际的标准为主,部分项目的分类标准可能与我们国内的分类标准与称谓存在差异,甚至油气田在图中的标注颜色与国内也有所不同(油田表征为绿色、气田表征为红色),为了保证数据分析的可靠性和准确度,此次研究都使用C&C的分类标准及所用数量单位均采用英制来进行阐述,感兴趣的学者可以根据各自需要,对本文的各项分析结果与认识,利用国内的各项分类标准进行对应分析。

2 全球白云岩油气田分布规律分析

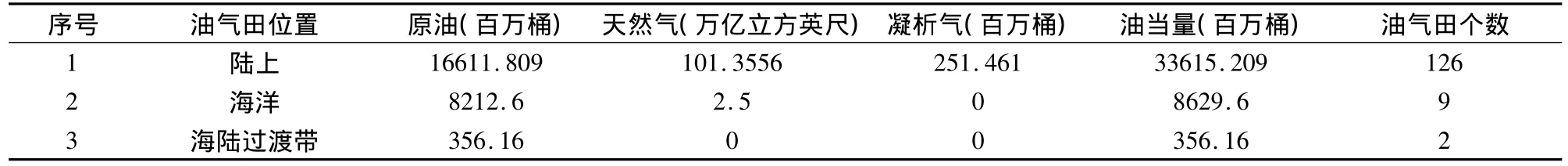

1 )从已发现白云岩油气田分布的地理位置分析:截止目前,全球白云岩油气田主要分布在陆上,有126个,以石油为主,部分产天然气和凝析气,其油当量为33 615.21百万桶,占全球白云岩油气田常量78.91%;其次分布在海洋上的油气田有9个,也以石油为主,其油当量为8 629.6百万桶,占全球白云岩油气田常量20.26%,海陆过渡带上的白云岩油气田目前统计只发现有2个,以石油为主,占全球白云岩油气田常量0.84%(表1)。

表1 全球白云岩油气田位置海陆分布及产量统计表(据137个白云岩油气田统计)Table1 The sea land distribution and production of the global dolom ite oil and gas field(according to the 137 fields'statistics)

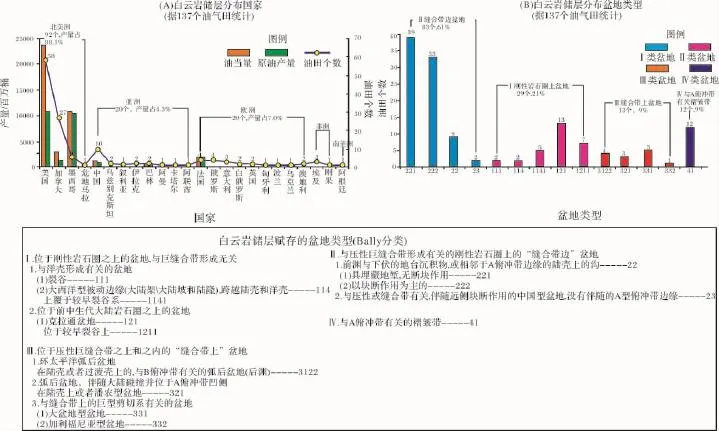

全球白云岩油气田主要集中分布在北美洲、亚洲和欧洲,非洲和南美有少量分布;北美洲目前已发现92个油气田,占全球白云岩油气田总数的67%,其所产油气当量为37 550.79百万桶,占全球已发现白云岩油气田产量的88.10%;其次为欧洲,已发现20个,占14.60%;其油气当量为2 972.26百万桶,占全球已发现白云岩油气田常量的6.97%;亚洲已发现油田个数和欧洲一样为20个,但其油气当量为1 834.22百万桶,占全球已发现白云岩油气田常量的4.30%;非洲及南美洲发现的白云岩油气田则较少,已发现白云岩油气田分别为4个和1个,非洲已发现白云岩油气当量为206.00百万桶,占全球已发现白云岩油气田产量的0.48%;南美洲已发现白云岩油气当量为61.7百万桶,占全球已发现白云岩油气田产量的0.14%(图1、图2A)。

图2 白云岩油气田分布国家与盆地类型Fig.2 The distribution countries and the basin types of the dolomite fields

2 )从已发现白云岩油气田分布的盆地类型分析(盆地类型分类采用Bally分类,本文只列出发现白云岩油气田的盆地类型)[7]:白云岩油气田主要发育在缝合带边盆地,已发现油气田83个,占全球已发现油气田总数的61%;其次为稳定的刚性岩石圈上,已发现油气田29个,占21%,缝合带上发育的盆地中已发现白云岩油气田有13个;与陆壳和陆壳俯冲带有关的褶皱带上的已发现白云岩油气田最少,只有12个,约占9%(图2B)。

3 )从已发现白云岩油气田发育的构造背景分析:白云岩油气田主要发育在前陆盆地、盐构造、扭断裂和稳定克拉通内,其中前陆盆地和稳定克拉通内发现的白云岩油田最多,前陆盆地已发现白云岩油气田为56个,其油气当量为30 344.55百万桶,占全球已发现白云岩油气田总油气当量的71.15%;稳定克拉通内发现油气田数目虽然比较多,但其产量则较少,其油气当量为2 525.30百万桶,占全球已发现白云岩油气田总油气当量的5.92%;与盐构造相关的白云岩油气田数目虽然不多,仅有6个,但其属于典型的“少而肥”的油气田,其油气当量为3 075百万桶,占全球已发现白云岩油气田总油气当量的7.21%;压扭性的断裂对白云岩油气田的存在也具有重要意义,已发现油气田7个,油气当量为2 919百万桶,占全球已发现白云岩油气田总油气当量的6.84%;与基底相关的逆冲断裂和基性盐白云岩油气田有9个,其油气当量累积为1 756.9百万桶,占全球已发现白云岩油气田总油气当量的4.12%;被动陆缘和具有倒转性质的断裂内发现的油气田最少,其油气产量也较少(图3A)。

对比白云岩气田类型,最易发育白云岩气藏的为前陆、基底逆冲断裂、盐构造、克拉通内和逆冲断裂,其中前陆背景下,白云岩天然气产量和凝析气产量均最大,分别为87.98万亿立方英尺和124.1百万桶,盐构造主要以凝析气为主,其产量达到了76百万桶,其次为逆冲断裂内白云岩气藏也以凝析气为主,其产量为27百万桶;克拉通内背景下以产天然气为主,其产量为2.618万亿立方英尺;基底逆冲断裂背景下天然气和凝析气均有产出,天然气产量为6.94万亿立方英尺,凝析气产量为24.4百万桶(图3B)。

图3 不同构造背景和沉积环境下白云岩油气田油气产量统计直方图Fig.3 The production of the dolomite fields in the different structural setting and sedimentary environment

上述分析表明:挤压型的盆地及断裂更容易形成大型白云岩油气田,而裂谷型盆地或者被动边缘构造背景下,则不易形成白云岩油气田;因为缝合带盆地边缘更容易形成前陆冲断带和一些逆冲断裂,而前陆冲断带一方面可以对油气的二次运移起到调整作用,同时由于冲断层的遮挡作用,又可以对新聚集的油气起到侧向遮挡作用,并且广泛发育前陆盆地,如果目的层位上下发育盐构造,膏盐层起到上下封盖油气作用,就可以形成大型的白云岩油气田。

4 )从已发现白云岩油气田发育的沉积环境分析:白云岩油气田主要分布在低能碳酸盐岩泥环境、前缘斜坡和深水盆地环境及高能碳酸盐岩砂环境内,低能碳酸盐岩泥环境下,已发现白云岩油气田78个,其油气当量为24 873.98,占全球已发现白云岩油气田总油气当量的59.08%,尤其是萨布哈潮坪环境下,发现的白云岩油气田数目最多,达到36个,其油气当量16 559.82百万桶,由此反映白云岩油气田的分布与白云岩的形成环境密切相关,萨布哈潮坪环境下,有利于渗透回流白云石化作用和蒸发泵白云石化作用的发生,由此形成良好的油气储层,形成油气田;其次有利于形成白云岩油气田的是前缘斜坡盆地和深水盆地环境下发育的碎屑流和浊流沉积,其经历搬运作用,沉积在稳定的深水环境下,保持了高孔渗的特性,经历后期埋藏白云石化作用,有利于储集空间的保存,发现的油气田数目较少,只有9个,但其油气当量很大,达到10 976.66百万桶,高能碳酸盐岩碎屑砂环境下,占全球已发现白云岩油气田总油气当量的26.07%;高能碳酸盐砂环境下,发现油气田数目较多,已发现29个,但规模普遍较小,其油气当量为4 469.62百万桶,此类环境下,主要受原始的粗粒碳酸盐碎屑沉积后,经历埋藏溶蚀及部分的渗透回流白云石化作用,可以提供大量的储集空间;与生物建造有关的沉积环境下,白云岩油气田不发育,其油气当量为1 780.71百万桶,占全球已发现白云岩油气田总油气当量的4.23%,以往我们对碳酸盐岩油气勘探中,往往认为台地边缘如果发育礁滩复合体,加上白云石作用的发生,可以改善储层的质量,更有利于形成好的白云岩油气藏,但通过此次统计分析,使我们认识到在这样的环境下,如果没有后期的溶蚀作用参加,往往很难发生白云石作用,而且即使后期发生了白云石化作用,有可能也是属于胶结白云石化作用,会降低储层质量(图3C)。

将不同沉积环境下原油产量与天然气及凝析气产量进行对比,发现在萨布哈潮坪环境下,更容易发现白云岩气田,而在前缘斜坡和深水盆地环境下,以白云岩油田为主,高能碳酸盐砂和生物建造环境下以凝析气田为主。这也为我们在不同沉积环境下,开发不同类型白云岩油气田提供了很好的参考和指导(图3D)。

此外,低能的潮坪澙湖沉积和前缘斜坡深水盆地的碎屑流及浊流环境是最易形成白云岩油气藏,除了与白云岩石作用发生的条件密切相关,同时在这两种沉积环境下,也更容易在其周围形成很好的盖层:萨布哈潮坪环境,上下的膏盐层可以对油气运移聚集起到很好的封盖作用,而深水盆地的浊积岩或碎屑流沉积,就更容易形成“泥包砂”的模式,在一个孔渗较低的介质中,出现高孔渗的浊积岩或碎屑流沉积,一方面近油源,油气更容易聚集,同时其周围的低孔渗介质又可以使油气很好的保存起来。

5 )从已发现白云岩油气田产油层位地质年代分析:目前全球白云岩型油气田主要产自中生代的白垩纪和古生代的二叠纪;白垩纪累积油当量11 303.36百万桶,占全球已发现白云岩油气田产量的26.53%;二叠纪累积油当量为20 266.42百万桶,占全球已发现白云岩油气田产量的47.57%;石炭纪累积油当量为3 494.33百万桶,占全球已发现白云岩油气田产量的8.20%;其中石油产量主要来自晚白垩世和晚二叠系,天然气产量主要来自晚侏罗系和早二叠世,凝析气产量主要来自晚三叠世-晚侏罗世和晚泥盆世;值得注意的是,在已发现油气田中,下古生代的晚奥陶世和元古宙的新元古代沉积的古老地层中,也发现了约占全球白云岩型油气田6.72%的累积油气当量,展示了白云岩型油气田良好的勘探潜力;从各个时代地层发现的白云岩型油气田个数统计来看,二叠纪地层发现最多,已发现27个,其油气产量也居首位,其次为泥盆纪,已发现26个,但其油气产量不高,石炭纪地层已发现白云岩型油气田为24个,其产量比泥盆纪高,白垩纪地层已发现白云岩型油气田12个,但其产量却占了全球白云岩型油气田产量的四分之一强,展示在这一时代地层中容易发现大型的白云岩型的油气田(图4)。

3 白云岩储集层物性分析

3.1 白云岩优质储层孔隙类型及孔隙度分析

本次共收集到136个白云岩型油气田孔隙度数据及孔隙类型统计,统计表明,白云岩型油气田的储集空间主要分为组构选择性孔隙和非组构选择性孔隙,这主要是根据孔隙与组构之间有无明显的依赖关系来考虑的,前者又可分为原生孔和次生孔,后者根据可分为溶蚀作用形成的溶孔和溶洞以及裂缝化作用形成的裂缝和砾间孔(图5)。原生孔主要以粒间孔为主,其次为遮蔽孔和窗格孔,这类孔隙的发育主要受白云化作用前原岩沉积相类型及沉积组构控制,后期白云化作用可以改造粒间孔,形成部分晶间孔(图6A)。次生孔主要包括组构选择性孔隙和非组构选择性孔隙,前者以晶间孔为主,主要由白云石化作用,方解石向较大比重的白云石转化,形成白云石晶体,会导致孔隙度增加13%,由此产生大量的晶间孔隙(图6E)。组构选择性次生孔的另一重要类型为为铸模孔(图6B),主要由早期稳定化过程中文石质鲕粒和生物碎屑的选择性溶解,或者是成岩后期从白云岩基质中选择性溶解硬石膏、石膏甚至是方解石而形成[8]。非组构选择性孔隙全部为次生孔隙,主要由溶解作用和裂隙作用形成溶孔、溶洞以及一些裂隙,此外蒸发岩的溶解垮塌、石灰岩的溶解垮塌以及断层作用和土壤作用所导致的角砾岩化作用,也会形成一系列砾间孔隙。上述孔隙类型中,粒间孔与晶间孔共同存在的储层孔隙度最大(图6A),均值为12.8%,但其所占百分比较小,只有5%左右,晶间孔和溶蚀作用形成的孔隙是其主要类型,晶间孔占33%,溶蚀孔洞占20%,在形成晶间孔、铸模孔或者裂隙的基础上继续发育的溶孔占15%(图6F),值得注意的是,在所有形成白云岩优质储层的孔隙类型中,晶间孔、溶蚀孔洞以及裂缝都同时具有裂缝孔隙度,其中裂缝和砾间孔统计的裂缝孔隙度均值最大,为2.5%,其次为溶蚀孔洞,均值为1.5%,晶间孔发育的储层其裂缝孔隙度均值为0.8,表明白云岩优质储层的形成与裂缝化作用密切相关(图6C)。

图4 全球白云岩油气田储层地质时代与油气产量统计Fig.4 The production and the reservoir's age of the global dolomite fields

图5 全球白云岩油气田储层孔隙类型与孔隙度统计图Fig.5 The pore type and porosity of reservoir in the global dolomite fields

白云岩油气田储层孔隙类型的发育受沉积环境(原始岩石组构)、白云石化作用(形成晶间孔)、溶蚀作用(形成溶蚀孔洞)和裂缝作用控制,白云石作用和溶蚀作用为油气提供主要的油气储集空间,裂缝作用起到沟通孔洞的改造作用(图6C)。

3.2 白云岩优质储层孔渗数据统计

图7 全球白云岩油气田孔隙度(A)与渗透率均值频率图(B)Fig.7 The frequency diagram of the porosity(A)and the permeability(B)in the global dolomite fields

图8 全球白云岩油气田孔渗散点图(储层分类评价参考强子同,2007)[10]Fig.8 The scatter diagram of the porosity and the permeability in the global dolomite fields(The reservoir classification comes from the Qiang Zitong,2007)

世界白云岩油气田133个样品孔隙度数据统计表明,白云岩基质孔隙度主要在4%~16%之间,孔隙度92%的数据落在这个区间内,平均孔隙度为9.91%,其频率最小值为4%,最大值为14%,频率累积曲线在孔隙度为16%以后出现拐点,变平缓,表明孔隙度在18%~26%的白云岩所占比例很小(图7A)。渗透率累积曲线累积频率曲线在0.05 X 10-3~0.5 X 10-3μm2区间开始变陡直,表明其渗透率变化区间较大,其中渗透率5 X 10-3um2频率占了26%,100 X 10-3μm2频率占了35%,平均渗透率为43.67 X10-3μm2(图7B)。

在白云岩孔隙度与渗透率散点图中,将不同储集空间类型加以分类,从而寻求不同储集空间的分布与白云岩储层孔渗之间的关系,进而揭示白云岩储层优劣的主控因素。通过白云岩油气田孔渗散点图可以看出,白云岩储层主要以Ⅰ类和Ⅱ类为主,其储层空间结构类型以裂缝-孔隙型为主,其次为裂缝型,单一的孔隙型的则很少,储集空间类型以晶间孔、铸膜孔和粒间孔为主,其次为溶蚀孔/洞和裂缝孔隙,单一的孔隙型结构的白云岩储层较少,而依靠裂缝沟通,溶蚀作用扩溶及白云岩化形成的晶间孔隙形成的裂缝孔隙型的储层空间结构则为白云岩优质储层的主要结构类型。裂缝型结构的白云岩储层要比孔隙型的白云岩储层更为发育(图8),这与我们通常认为白云岩优质储层单一靠白云石化作用形成一系列的晶间孔来作为白云岩储层主要储集空间的认识有所不同,即白云岩优质储层在白云石化基础上,还要有裂缝化和溶蚀作用的贡献,才能广泛发育。

由于不同的沉积环境或者说白云石化环境,会形成不同的白云岩,进而形成不同的孔隙类型等储集空间,因此本次研究将白云岩的沉积环境与其孔隙度联系起来进行分析,分析表明:孔隙度好的储层都发育在高能碳酸盐岩砂和低能碳酸盐岩泥中,其次为生物建造,前缘斜坡和深水盆地则相对差一些,这也反映了白云岩优质储层主要发育在有利于白云石化的澙湖等低能环境和动力作用强,发育优质储集层高能相带里,表明这两种沉积环境对白云岩储层孔隙度具有控制作用(图9)。

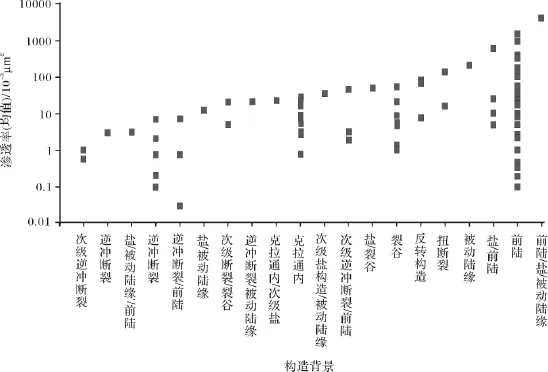

不同的构造背景,其沉积地层经历不同的构造应力作用,产生宏观和微观上不同规模的裂缝体系,由此造成对白云岩储层的改造作用,主要体现在对白云岩储层渗透率的影响方面,为此将不同白云岩储层存在的构造背景与白云岩储层渗透率联系起来进行分析,分析表明:整体上,不同构造背景下白云岩储层渗透率变化不大,但渗透率最高值相对比较平缓,但不同构造背景下形成白云岩油气田的频率则差别很大,其渗透率也有差别。前陆盆地、盐构造和被动陆缘背景下的白云岩储层渗透率最高,前陆盆地背景下的白云岩储层渗透率高,而且形成白云岩油气田的频率也大,其次为盐构造和被动陆缘及扭断裂和反转构造背景下的白云岩储层,渗透率都相对比较大,而克拉通内及一些逆冲断裂等,白云岩储层渗透率比较平均,但可以形成一系列低渗透油气田(图10)。

图9 白云岩沉积环境与孔隙度关系图Fig.9 The relation between sedimentary environment and the porosity

图10 白云岩构造背景与渗透率关系图Fig.1 0 The relation between tectonic setting and the permeability

图11 世界白云岩油气田主力产层盖层岩性统计(137个油气田)Fig.1 1 The lithology of the cap rock in themain reservoirs of the global dolomite fields

4 白云岩油气田主力盖层分析

统计世界上137个白云岩油气田主力产层盖层岩性,可以发现,白云岩油气田成藏,其盖层与其白云石化环境密不可分,盖层大体分为海相页岩为主的深水环境以及蒸发岩、硬石膏为主的澙湖环境两类,此外还有一些致密砂岩、致密碳酸盐岩和泥灰岩等,页岩和致密碳酸盐岩作为盖层的比例最大,达到52.56%,而代表蒸发环境的蒸发岩和硬石膏及石盐作为盖层比例为27.01%。

5 讨论

通过上述对世界已发现的137个白云岩型油气田统计表明:

(1)全球目前已发现白云岩油气田主要分布在陆上,集中分布在北美洲、亚洲和欧洲,其地理位置分布不均衡;而且不同板块构造背景影响着白云岩油气田的分布,挤压型的盆地及断裂更容易形成大型白云岩油气田,而裂谷型盆地或者被动边缘构造背景下,则不易形成白云岩油气田。

(2)统计规律表明:低能的潮坪澙湖沉积和前缘斜坡深水盆地的碎屑流及浊流环境是最易形成白云岩油气藏,这与白云石化作用发生和后期形成盖层的条件密切相关;台地边缘礁滩复合体,如果发生白云石化作用,不一定就会提高礁滩复合体的储层质量,必须有后期溶蚀作用的参与,才会发育礁滩复合体白云石化优质储层;萨布哈潮坪环境下,更容易发现白云岩气田,而在前缘斜坡和深水盆地环境下,以白云岩油田为主,高能碳酸盐砂和生物建造环境下以凝析气田为主。

(3)全球白云岩型油气田主要产自中生代的白垩纪和古生代的二叠纪,其中大型白云岩油气田主要产自白垩纪地层,下古生代的晚奥陶世和元古宙的新元古代沉积的古老地层具有良好的白云岩型油气田勘探潜力。

(4)物性分析表明:白云岩储集层储集空间多样,其孔隙类型主要受白云石化作用、溶蚀作用和裂缝作用的控制,白云石作用和溶蚀作用为油气提供主要的油气储集空间,裂缝作用起到沟通孔洞的改造作用;白云岩储层主要以Ⅰ类和Ⅱ类为主,其储集空间结构类型以裂缝-孔隙型为主,其次为裂缝型,储集空间类型以晶间孔、铸膜孔和粒间孔为主,其次为溶蚀孔/洞和裂缝孔隙,单一的孔隙型结构的白云岩储层较少;白云岩优质储层在白云石化基础上,还要有裂缝化和溶蚀作用的贡献,才能广泛发育。白云岩盖层主要为深水环境海相页岩和澙湖环境的蒸发岩、硬石膏。

致谢 本论文写作过程中,得到中国石油勘探院塔里木分院罗平院长和全球油气资源与战略研究所王兆明高级工程师的多次指导和帮助,在此表示衷心的感谢。

References)

1 Zenger D H,Dunham JB,Ethington R L.Concepts and models of dolomitization[J].EPM Special Publication,1980,(28):320

2 Qing Sun.A reappraisal of dolomite abundance and occurrence in the Phanerozoic[J].ournal of Sedimentory Research Section,1994,64 (2):396-404

3 郑和荣,吴茂炳,邬兴威。塔里木盆地下古生界白云岩储层油气勘探前景[J]。石油学报,2007,28(2):1-7[Zheng Herong,Wu Maobing,Wu Xingwei.Oil-gas exploration prospect of dolomite reservoir in the Lower Paleozoic of Tarim Basin[J].cta Petrolei Sinica, 2007,28(2):1-7]

4 王恕一,蒋小琼,管宏林,等。川东北普光气田鲕粒白云岩储层粒内溶孔的成因[J]。沉积学报,2009,28(1):10-16[Wang Shuyi, Jiang Xiaoqiong,Guan Honglin,et al.Origin of intragranular dissolution poresof oolite dolomite reservoirs in Puguan Gasfield,Northeastern Sichuan Province[J].cta Sedimentologica Sinica,2010,28(1): 10-15]

5 马锋,许怀先,顾家裕,等。塔东寒武系白云岩成因及储集层演化特征[J]。石油勘探与开发,2009,36(2):144-155[Ma Feng,Xu Huaixian,Gu Jiayu,etal.Cambrian dolomite origin and reservoir evolution in east Tarim Basin[J].etroleum Exploration and Development,2009,36(2):144-155]

6 邵龙义,韩俊,马锋,等。塔里木盆地东部寒武系白云岩储层及相控特征[J]。沉积学报,2010,28(5):953-961[Shao Longyi,Han Jun,Ma Feng,et al.Characteristics of the Cambrian dolomite reservoirs and their facies controlling in eastern Tarim Basin[J].cta Sedimentologica Sinica,2010,28(5):953-961]

7 C&C Database.Digital Analogstm Knowledge System。

8 陆克政。含油气盆地分析[M]。北京:石油大学出版社,2001[Lu Kezheng.Petroliferous Basin Analyses[M].eijing:Petroleum University Publishing House,2001]

9 克莱德H。莫尔著。碳酸盐岩储层-层序地层格架中的成岩作用和孔隙演化[M]。姚根顺,沈安江,潘文庆等译。北京:石油工业出版社,2008:68-77[Clyde H.Moore.Carbonate Reservoirs:Porosity Evolution and Diagenesis in a Sequence Stratigraphic Framework[M].ranslated by Yao Genshun,Shen Anjiang,Pan Wenqing,et al.Beijing:Petroleum Industry Press,2008:68-77]

10 强子同。碳酸盐岩储层地质学[M]。北京:中国石油大学出版社, 1998[Qiang Zitong.Reservoir Geology of the Carbonate Rocks[M].eijing:Petroleum University Publishing House,1998]

The Summary on Exploration of the Dolom ite Oilfields in the World

MA Feng1YANG Liu-ming2GU Jia-yu1CHEN Xi1ZHAO Zhe1JIN Yin-nan1GAO Li1

(1.Research Institute of Petroleum Exp loration and Development,PetroChina,Beijing 100083; 2.Southwest Petroleum University,Chengdu 610500)

By analyzing the data of the 137 dolomite reservoirs in the world with the C&C digital analogs knowledge system,the location of the oilfields,the structural setting,the type of basin,the depositional environmentand the age of the dolomite strata were all investigated researched.The target is to find the relation between the production and these elementsmentioned above.The geographical distribution of the dolomite fields are not evenly.Most of the dolomite fieldswere onshore oilfield,mainly distribute on the North America,Asia and Europe.The plate tectonics controlled these distribution:most of them have been discovered in compressional basins,especially in the suture belt, such as foreland basin and so on,but few dolomite fields can be found in the riftbasin or the passive continentalmargin.The oil and gas accumulated in the Mesozoic and Paleozoic,mainly from the Cretaceous and Triassic.The next major development potential region are the lower Ordovician and the Cambrian.From the statistics analysis,the reservoirs are the sandy clastic current deposition in the low energy tidal flat lagoon environment and the turbidity current deposition from the foreslope to deep-water basin.The dolomitization and the cap rock can be formed likely in these conditions.If the carbonate platform margin reefs were dolomitized,its'porosity and permeability is not always enhanced.The high quality of the dolomite reservoirsmaybe require the post-corrosion.The oilfields were discovered easily in the Sabkha sedimentary environment,but at the slope and the deep-water basin,the high-energy carbonate sand and the reef-rimmed skeletal bank,the gas fieldswere found.The porosity and permeability of the dolomite reservoirswere gathered to indicate that high quality dolomite reservoirswere controlled by the dolomitization,the dissolution and the fracture density.The dolomitization and the dissolution provide the reservoir space and the fracture generated by the fracturing action can improve the permeable capacity of the reservoir.The main types of the reservoir structure are fracture-pore,followed by the fracture and themain pore types are the intercrystalline pore,moldic pore and intergranular pore,followed by the fractures and caverns.The fracture action and the corrosion are the key point forming the high quality reservoirs.The sedimentary environment controlled the dolomitization and dissolution.The tectonic setting impact the degree of fracture development in the dolomite reservoir.The seal of the reservoirswere limited by the dolomitization environment composed by themarine shale and evaporates.

dolomite;reservoir;production

马锋 男 1980年出生 博士 高级工程师 碳酸盐岩储层地质学 E-mail:mafeng0903@163.om

P588.24+5

A

1000-0550(2011)05-1010-12

2010-07-20;收修改稿日期:2010-11-30