眼镜猴的社会生活

2011-12-10编译王永

编译 王永

眼镜猴的社会生活

编译 王永

在东南亚大大小小的海岛上,生活着全世界体形最小的灵长类动物——眼镜猴。面对凶猛的捕食动物和残酷的种间斗争,小小的眼镜猴是如何依靠群体的力量得以延续至今?眼镜猴不为人知的隐秘生活是否能让我们一窥灵长类高度社会化生活的起源?

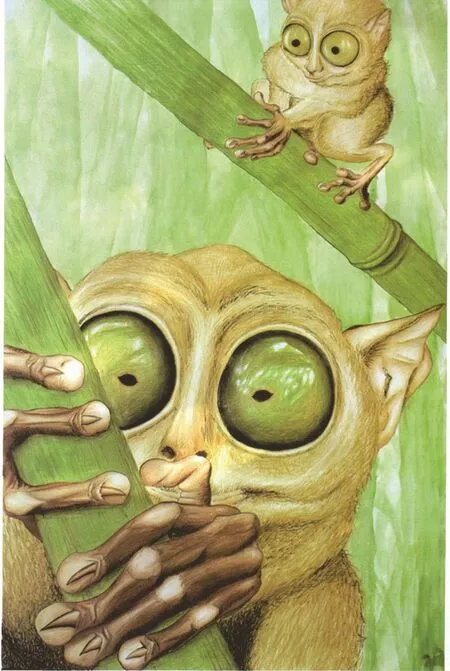

分类的玄机

当人们第一眼看到眼镜猴的时候,总会误以为那是一只大老鼠或者松鼠。作为灵长类动物的一员,眼镜猴的体形却只有人类的拳头那么大。它们身上覆盖着有银色光泽的黄褐色皮毛,身后拖着细长的尾巴,大部分时间都用四肢抱住树枝静静发呆。它们的前肢短,后肢长,趾尖长着扁圆的吸盘,能在光滑的表面上停留。眼镜猴最明显的特征是圆圆的大眼睛和大耳朵,它们的眼球直径超过一厘米,在脸上占据着很大的比例,一只眼球的重量就超过了它们大脑的重量。这对大得出奇的眼睛看上去就像是戴着一副深度近视的眼镜,所以人们管它们叫眼镜猴。大眼睛为眼镜猴带来优异的夜视能力,而膜状的大耳朵又让它们拥有了敏锐的听觉,所以在捕食或者受到威胁时,它们的反应非常迅速。

世界上的眼镜猴主要生活在东南亚地区,分布在那些生长着热带丛林的岛屿上,大致可分为菲律宾眼镜猴、邦加眼镜猴、苏拉威西眼镜猴以及侏儒眼镜猴几种。眼镜猴是肉食性的灵长类动物,它们喜欢吃蟋蟀、蝗虫和苍蝇等昆虫,有时也捕食青蛙和蜥蜴,很少对素食感兴趣。它们有极强的“恋家情节”,甚至会连续几年都在同一棵树上睡觉,所以它们非常容易受到栖息地变化的影响,如果栖息地被破坏,它们的数量就会迅速减少。通过科学家的跟踪研究和推算,如今苏拉威西岛上只剩下800到1200只眼镜猴了。人们曾经试着将它们放在动物园中饲养,但无论工作人员照料得多么细心,被捉来的眼镜猴因为离开了家园,大多数在几周内就死亡了。雌性眼镜猴一年只产一只幼猴,加上森林不断被砍伐,杀虫剂导致昆虫数量下降等问题,使眼镜猴成为濒危动物,尤其是体形最娇小的侏儒眼镜猴,在1921年时被认为已经灭绝,直到2008年才被科学家发现还存活着极为稀少的种群。

眼镜猴长着出奇大的眼睛。

然而,让科学家感兴趣的不只是眼镜猴稀少的数量,还有它们在灵长类的进化中扮演的重要角色。目前世界上的灵长类动物可明确地分为两大类:高等灵长类即类人猿亚目,包括人类、猿和猴;低等灵长类即原猴亚目,包括狐猴和懒猴等。高等和低等灵长类在习性和体态上有很大差别,但科学家认为两者应该有共同的祖先,而眼镜猴似乎能成为联系高等和低等两大类的中间环节,因为它们同时具备两者的一些特征。现在大多数科学家都将眼镜猴归为低等的原猴亚目,其特征有:体形极小,长有梳爪,夜间活动,父母照料孩子的方式,比如母亲在觅食时会将幼猴放在树上,行走时将幼猴衔在嘴里。而另一方面,眼镜猴还同时拥有类人猿亚目的一些特征,如口鼻干燥,有血绒毛膜胎盘等,特别是它们的视网膜正中凹陷,这个细小的凹点使它们的大脑接受到的图像信息呈三维立体状,这是高等灵长类才具备的特征,而低等灵长类所共有的脉络膜毯在眼镜猴的眼球中却没有。此外,它们的眼窝有骨骼支撑,这一点与类人猿亚目更接近。

原猴亚目和类人猿亚目大约是在7800万年前,即灵长类动物出现之后不久,开始分开独立进化的,而在北美、非洲和亚洲等地发现的4500万年前的眼镜猴化石表明,眼镜猴是在7100万年前与类人猿亚目的物种分道扬镳的。因此,现代眼镜猴是了解灵长类动物进化的重要线索之一。

即使是生活在现代的眼镜猴,研究它们的行为和习性也并非容易,不仅仅因为它们是森林中体形极小的动物,还因为它们拥有一些不同寻常的特点,使得人类难以顺利地跟踪它们。首先,它们擅长跳跃,行动敏捷,长长的跗骨(脚踝骨)令它们拥有极强的弹跳能力,据说眼镜猴一跃之下可跳至5.5米之高,它们在森林中穿行的速度比人类可要快得多。此外,眼镜猴拥有猫头鹰那样的独特能力,它们的脑袋可以旋转180度,这是其他任何哺乳动物都不具备的。科学家在丛林里考察时,有时明明看见一只眼镜猴目视着前方,却不料它会朝着另一个方向逃走!

蛇猴大战

在印度尼西亚苏拉威西岛上的当果果自然保护区里,来自纽约大学的动物学家莎伦·古斯基·多伊恩一直致力于眼镜猴研究。一天夜里,莎伦正在用手电筒和无线电追踪器跟踪一只眼镜猴,突然听到从山上传来一阵尖厉的叫声。莎伦加快速度,在布满茂盛植物的陡峭山坡上小心地循声而上,不一会儿就发现了一群骚动不安的眼镜猴。它们在这里做什么?为什么会发出如此惊恐的叫声?莎伦谨慎地扫视着周围的树丛,想知道是什么样的威胁造成了猴群的恐慌。终于,她找到了答案:威胁来自一条紧紧盘成一堆的硕大蟒蛇,在蟒蛇周围有六只眼镜猴,它们正一边发出示警的叫声,一边齐齐地向着这条大蟒蛇扑去。

左图:眼镜猴喜食昆虫。

右图:眼镜猴的体形只有人的手掌大。

面对大蟒蛇,小小的眼镜猴不断地发出尖厉的呼叫声,它们离大蟒蛇如此之近,以至莎伦担心它们马上就会成为大蟒蛇的美餐。然而她看到的却是,只要大蟒蛇一有动静,眼镜猴们就立刻敏捷地跳到蟒蛇的攻击范围之外,但它们并非落荒而逃,只一会儿就又回来包围大蟒蛇。其中有一只眼镜猴表现得特别勇敢,它竟然跳到蟒蛇的背上撕咬起来!蟒蛇开始蠕动,似乎想把这只敢于在它背上捣乱的胆大猴子缠住扼死。但这只眼镜猴实在敏捷,见势不对,就一跃而下跳开了。

在近半个小时的时间里,这几只眼镜猴与大蟒蛇一直相持不下,在此期间还不断有别的眼镜猴闻声赶来加入示威的群体。最后,不堪其扰的大蟒蛇伸展开长约12米的身子,在树丛中慢慢地滑走了。这群眼镜猴又继续尖叫了大约20分钟才渐渐散去,接下来整个晚上它们都惊魂难安,不时发出惊慌的叫声,并频频跑回曾与大蟒蛇对峙的“事发地点”观察一番。

面对庞大的蟒蛇,小小的眼镜猴并非人们想象的那样惊慌逃窜,而是围而攻之,这令莎伦非常惊讶。是什么原因使它们采取这种勇敢无畏而又合作无间的对敌策略的呢?也许这种小小动物的社会化特性远远超过了人们的想象。

围攻的真相

面对强大凶恶的敌人,围攻行为显然具有极大的风险,那小小的眼镜猴为什么会无所畏惧地加入群攻行列呢?有很多种理论试图解释这个问题。

一些科学家认为,眼镜猴的围攻行为是为了引开捕食者,让其远离自己群体的幼婴,而眼镜猴幼婴也学会了在这种情况下保持安静。按照这种理论,围攻行为应该只存在于有幼婴的眼镜猴群体,但莎伦发现,在没有幼婴存在的眼镜猴群体中也经常会发生围攻行为。

另一些科学家认为,围攻行为是为了在猴群中培养灌输“地域禁区”的观念。一些曾经与捕食动物相遇并发生过围攻行为的地方被猴群列入慎入禁区,眼镜猴会避免单独涉足其间。但莎伦发现,有的眼镜猴母亲还是会将宝宝放在曾发现过捕食者的树上,显然它们对此并没有太多的顾忌。

一种“宣告发现敌人”理论认为,围攻行为是眼镜猴在向捕食者发出警告:“我们已经发现了你,你已经失去了偷袭我们的优势。”不过,莎伦长时间观察认为这种理论难以成立,因为被围攻过的捕食者并没有降低再次出现的频率。

上图:当受到捕食者的威胁时,眼镜猴会发动群攻。

下图:引起眼镜猴群恐慌的蟒蛇。

右图:愤怒的眼镜猴。

还有一种“文化传承”理论认为,当一只眼镜猴目睹同伴围攻某种动物时,它会知道那是一种危险的动物,当它再次与这种动物相遇时,它或者选择避开或者参与围攻。但莎伦对幼猴的研究发现,哺乳期的幼猴,甚至出生只有一周的幼婴,在第一次看到捕食者时也会发出尖厉的示警声,这似乎是一种本能,而非“文化传承”。

经过长时间观察,莎伦发现,虽然成年雌猴也参与围攻,但它们大都是被动的参与者,通常只在安全的距离之外呐喊助威或旁观。敢于奋勇扑向捕食者,然后迅速撤退的真正参与者,通常是成年或青春期的雄猴。这是一个重要的线索。莎伦认为,眼镜猴围攻捕食者的行为是一种“代价高昂的信号”,是弱者的一种姿态——孤注一掷,不惜与对方同归于尽。在面对强敌时,这种行为有时会奏效,有时却会付出生命的代价。“代价高昂的信号”的经典例子是孔雀的尾巴,在面对强大的捕食动物时,孔雀中看不中用的美丽尾巴势必成为它快速逃离的累赘,但这条有可能以生命为代价的尾巴却是它向异性求偶时用来炫耀的资本——“看!尽管我这条硕大的尾巴对我很有些妨碍,但我还是活下来了,所以我是最强壮的。”同样,在围攻危险的蛇等捕食者时,勇敢冲向第一线的雄猴是在展示自己的强壮和敏捷,向雌猴宣告自己是最合适的配偶。如果成功吸引雌猴,雄猴就有机会繁衍自己的后代。因此,这是一种自然选择的驱动力量。

一个眼镜猴家庭只有一只成年雄猴,出现在围攻现场的雄猴都来自不同的猴群。莎伦观察发现,成年雄猴并不是每次都参与围攻,80%的情况是有青春期雌猴出现,雄猴才会毅然出手,原来它们的目的只是要在“女孩”面前表现一下自己!年轻的雌猴通过在旁边观看雄猴的围攻行为,来考察“小伙子”的能力,以此评估它未来是否能承担起保护家庭安全的责任。因此,眼镜猴的围攻行为是一种独特的吸引异性的方式,雄猴以这种方式吸引年轻雌猴离开原来父母的家,和它建立一个新家。

离开父母家庭意味着失去了原有家庭成员和领地范围的庇护,年轻夫妇必须独立面对生存问题,而这样的风险换来的是它们开拓了新的领地,到更远的地方“开枝散叶”,同时也避免了近亲繁殖。

群居的夜行者

莎伦对眼镜猴的研究是从上世纪90年代开始的,那时候人们还普遍认为,同其他大多数夜行动物一样,眼镜猴也喜欢单独行动。但莎伦利用无线电远程跟踪设备跟踪,发现眼镜猴并非是喜欢单独行动的性格孤僻的动物。成年眼镜猴的大多数都是一夫一妻制,它们一生中大部分时间都相守在一起,平均时间为7年。眼镜猴夫妻与未成年后代组成一个小家庭并占据一个小小的“领地”,眼镜猴父亲对后代的直接照料很少,通常由年龄较大的幼猴姐姐来帮助照料幼婴,比如为它们理毛,陪它们玩耍等。如果被母亲放在树上的幼猴不慎跌下,它的姐姐也会像母亲那样,用嘴将它衔起放回树上。这种母猴允许其他母猴携带和照顾其子猴的行为,被称为“拟母亲行为”。

眼镜猴有很强的领地观念,它们以尿液的气味或散发出的体味在“家”的周围划分出自己的领地。每天清晨,眼镜猴一家以它们的“大合唱”来宣告自己的势力范围,若发现“邻居”有入侵意图,它们就会发出警告之声,予以驱赶。在雌猴怀孕期和哺乳期,眼镜猴夫妻之间保持联系的距离明显近于其他时候,这个阶段的雄猴会在近处活动,尽量不远离雌猴和幼婴,这样就可有效地预防附近雄猴的靠近,以及可能的杀婴威胁。莎伦通过研究发现,有三种因素导致了灵长类动物群居习性的形成:一是杀婴的威胁,如果有来自种族外部的威胁,它们就要团结起来保护后代;二是食物资源,作为一个团体来说,食物资源越是分散不均匀,就越是需要集中在一起共享和捍卫食物资源;第三是面对其他捕食动物的压力,团体成员需要合作,才能更好地威慑和抵御共同的敌人。

左图:夜间出行捕食的眼睛猴。

中图:眼镜猴是白天睡觉的动物。

右图:这是一个一夫多妻的眼镜猴家庭。

和许多灵长类动物一样,眼镜猴在夜晚休息时总会回到同一棵树上,它们比较喜欢无花果树。无花果树缠绕着其他树生长,被缠绕的树会死去并渐渐腐朽,留下由空洞构成的大片空间,可供眼镜猴栖息。莎伦发现了有趣的现象,那些在较大的树上安家的眼镜猴常年都不会搬家,而居住在较小的树上的眼镜猴则更可能重新寻找更大的树,而且一夫多妻制的眼镜猴家庭占据大树的可能性更大。

灵长类动物有的选择一夫一妻制,有的选择一夫多妻制,但像眼镜猴这样,一夫一妻制和一夫多妻制并存,就比较罕见了。不过,一夫多妻制在眼镜猴群体中也不普遍,大约只占15%。在很多一夫一妻制的动物中,雄性起着保护后代的作用,以成功地延续后代。眼镜猴父亲似乎并不对后代提供直接的帮助,那一夫多妻现象为什么在眼镜猴群体中并不普遍呢?

莎伦决定找出可能的生态学上的原因。她和助手花了1000多个小时跟踪调查了10个眼镜猴群体的迁移规律,得出的结论是,一夫多妻现象的存在并不受昆虫数量和领地大小的影响,决定因素是能否获得高质量的栖息树木,即高大宽阔的无花果树。换句话说,能获得大的无花果树作为栖息场所的眼镜猴,建立起一夫多妻家庭的可能性要大得多。一夫一妻制的眼镜猴家庭一般只有一个比较固定的休憩场所,而一夫多妻制的眼镜猴家庭往往拥有多处落脚点,如果一棵用来睡觉的树发生了什么意外的话,它们还有更多的选择。对于以树为家的眼镜猴来说,这是一个重要的生存问题。当果果自然保护区内的树木经常会被大风刮倒,而无花果树因拥有向四周扩张的根系结构,其安全性要大得多。不过,虽然保护区内无花果树非常普遍,但适合成为眼镜猴的“理想之家”的并不多见,这也是眼镜猴家庭一夫多妻制比一夫一妻制少得多的原因。

因此,雌性眼镜猴在选择伴侣时,并不仅仅要观察它们在群攻捕食动物时的表现,以确定它们是否有保护自己和后代的能力,还要看它们是否拥有一处高质量的栖息场所,一棵高大并有多处出入口的无花果树,在危险来临时能为家庭成员提供更多逃生的机会。而当雌性眼镜猴选择拥有最佳“家居”的雄猴时,灵长类动物中某种形式的社会化行为就开始萌芽了。