江陵凹陷西南原油分子组成非均质性及其意义

2011-11-16贺其川中石化江汉油田分公司荆州采油厂湖北荆州434000

贺其川 (中石化江汉油田分公司荆州采油厂,湖北 荆州434000)

江陵凹陷西南原油分子组成非均质性及其意义

贺其川 (中石化江汉油田分公司荆州采油厂,湖北 荆州434000)

对江陵凹陷西南区原油样品的地球化学分析表明,原油具有高丰度的伽马蜡烷及较低的Pr/Ph值,预示其来源于较强还原性的盐湖相沉积。原油分子组成非均质性预示两类不同成因类型原油的存在:Ⅰ类原油主要特征为相对较高C24-四环萜烷/C26三环萜烷比值和较低三环萜烷/藿烷、补身烷/藿烷、菲/藿烷、Ts/Tm比值;Ⅱ类原油其主要特征为相对较低C24-四环萜烷/C26-三环萜烷比值和较高三环萜烷/藿烷、补身烷/藿烷、菲/藿烷、Ts/Tm比值。两类原油区域性分布特征预示研究区区至少存在两套油气富聚体系。

江陵凹陷;原油;地球化学;生物标志物;成因类型

江陵凹陷是江汉盆地的重要的次级构造单元,也是江汉盆地重要的富烃凹陷[1]。江陵凹陷于白垩纪-第三纪主要发育淡水-半咸水-咸水环境下的湖相沉积,其演化主要经历了白垩系-下第三系沙市组下段的断陷期、沙市组上段-下第三系新沟咀组的断拗期、下第三系荆沙组的强烈断陷期、下第三系潜江组-荆河镇组的断拗期、荆河镇组末的隆升剥蚀期和晚第三纪沉积的拗陷期。其构造主要具有东西分块、南北分带的特点[1]。油源研究表明主要有两套烃源岩,即沙市组上段-新沟咀组下段暗色泥岩和下第三系潜江组暗色泥岩[2]。分布于下第三系以及白垩系砂岩层系为主要的储集体系,新沟咀组上段、荆沙组上段、潜江组上部泥岩具备盖层特征。江陵凹陷西南主要包括局部构造单元有:采穴构造、复兴场构造、谢凤桥构造、南岗构造及梅槐桥洼陷等[3];近年来勘探不仅发现下第三系油气的聚集,而且发现了白垩系新生古储型油气藏分布[4]。江陵凹陷原油的地球化学特征早有报道[5];近年来随着江陵凹陷西南区油气勘探的成功,深入的研究工作取得了一些新的认识[6~9]。笔者试图通过采集到的主要分布于采穴、谢凤桥、南岗和复I断块等构造单元的10个原油样品,系统分析江陵凹陷西南区原油样品的分子组成特征,以期对研究区原油成因类型及分布规律的深入认识有所帮助。

1 原油生物标志物特征

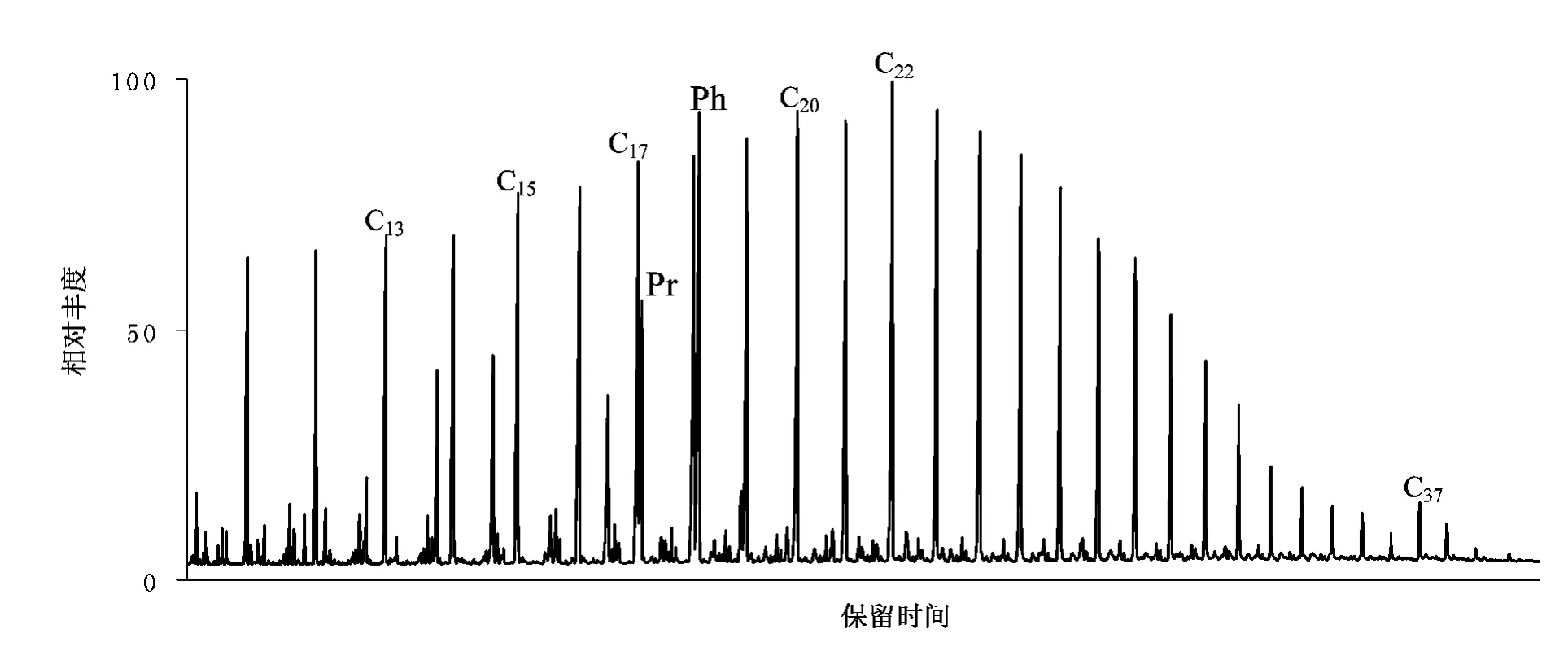

1.1 正异构烷烃、无环类异戊二烯烷烃

所有原油样品均检出了丰富的正构烷烃和类异戊二烯烷烃类化合物 (图1)。从姥鲛烷 (Pr)和植烷 (Ph)的分布来看,所有原油样品均具较强Ph优势;Pr/Ph显低值,分布于0.40~0.46之间,且变化不大,基本稳定于0.43左右,预示其成油环境的较强还原性。正构烷烃的分布范围相当宽,基本上均具有单峰型分布模式。在C14~C18范围内,正构烷烃分布存在一定程度的奇碳优势;而在C19~C23范围则存在一定程度的偶碳优势。这种正构烷烃奇碳优势和偶碳优势同时存在于同一原油样品之中,可能预示其生源输入的特殊性。柴达木盆地盐湖相沉积体系也见相似报道[10]。

1.2 双环倍半萜类

原油样品中均检出了丰富的双环倍半萜类化合物 (图2)。主要有8β(H)-补身烷 (C)的重排异构化合物4,4,8,8,9-五甲基十氢化萘(A)和4,4,8,9,9-五甲基十氢化萘 (B),8β(H)-升补身烷(D),以及 C14双环倍半萜的异构体。

图1 原油m/z 85质量色谱图

参数 (A+B)/C于采穴油区渔洋组 (K2y)原油中比值明显较低 (0.47~0.63);于谢凤桥沙市组 (Es)、新沟咀组 (Ex)和荆沙组 (Ej)原油明显相对较高比值(0.90~0.94);而复I断块红花套组 (k2h)和渔洋组原油中变化较大 (0.69~1.02),且最高值也检出于复I断块。这一变化特征可能预示各区块原油存在热演化程度上的差别,也可能预示各区块原油在油源上的存在一定程度的不同,抑或两者兼有[11,12]。

图2 原油m/z123质量色谱图

1.3 长链三环萜、四环萜烷、五环三萜烷

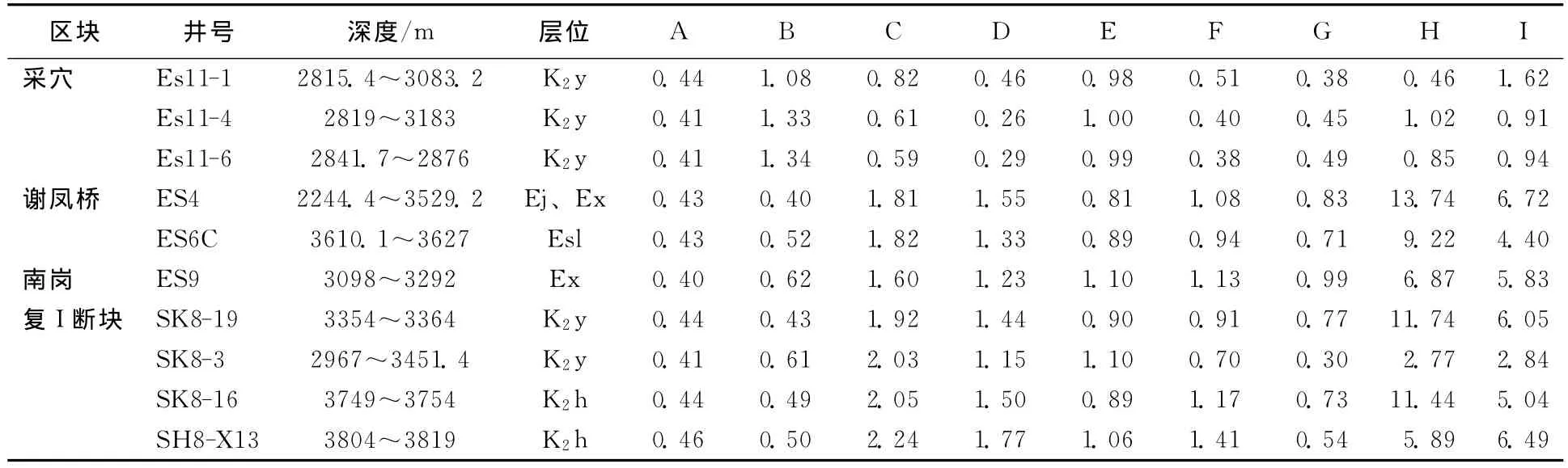

原油样品均检出了丰富的长链三环萜类 (图3),其主要碳数分布范围从C19~C30,其分布特征与典型湖相沉积一致。C24-四环萜烷的相对丰度在所分析的样品中具有较明显的变化。参数C24-四环萜/C26-三环萜比值于采穴油区渔洋组原油样品中分布范围为1.08~1.34;而该参数于谢凤桥、南岗和复I断块原油中显示低值,分布范围为0.40~0.62(表1)。四环萜烷与长链三环萜烷分布特征具明显的非均质性,进一步预示其油源存在差异。

对于采穴油区渔洋组原油样品,Ts/Tm分布范围为0.59~0.82,均小于1;而其他区块原油样品Ts/Tm则表现出相对高值,分布范围为1.60~2.24,均高于1。这一明显变化的特征,可能预示原油热演化程度上的不同,也可能预示其油源上的差异,抑或两都兼有。此外,参数C29Ts/C29藿烷和C23三环萜烷/C30藿烷基本上与Ts/Tm具有相似的变化趋势 (表1)。

丰富的伽马蜡烷的检出一般预示沉积环境水体的分层,通常具有较高的盐度[13]。分析的样品中均有丰富的伽马蜡烷的检出,其丰度基本上与C30藿烷相当。伽马蜡烷/C30藿烷比值变化于0.81~1.10之间 (表1)。这一特征预示其油源沉积环境的还原性,这与前面所揭示低姥植比特征一致。

图3 原油m/z191质量色谱图

表1 原油部分参数表

1.4 规则甾烷及其重排化合物

从图4可以看出,规则甾烷占主导地位,其丰度远高于重排化合物。规则甾烷ααα20RC27、C28、C29异构体的丰度呈现出以C29为主峰的不对称 “V”字分布。C29甾烷ααα20R/(20S+20R)参数基本上达到了异构化终点,表明研究区原油成熟度相对较高,属于主生油窗的产物。

2 原油的成因类型及其分布特征

研究不仅对饱和烃馏份进行了色谱-质谱分析,同时也对全油进行了色谱-质谱分析。因此,可在同一基准上对饱和烃和芳烃进行定量,也就是说可在同一基准上对饱和烃和芳烃的分布特征进行分析。

上述分析可知,参数C24-四环萜烷/C26-三环萜烷、Ts/Tm、C29Ts/C29藿烷和C23-三环萜烷/C30藿烷均表现出明显的非均质性;特别是采穴渔洋组原油表现出显著的差异 (表1)。甾烷类化合物和藿烷是具有明确生源的两类生物标志化合物;分析发现,C29甾烷与C30藿烷的相对丰度也存在明显的非均质性。C29甾烷/C30藿烷比值于采穴油区相对较低 (0.38~0.49);而于其他油区大多数样品均显示较高值(0.54~0.99)。这一特征可能预示其生物输入上的差异。对全油样品的分析发现,芳烃的相对丰度于各油区也具有明显特征变化。取菲/C30藿烷的比值来衡量芳烃非均质性的变化。表1中可见菲/C30藿烷比值于采穴油区渔洋组相对较低 (0.46~1.02);而在其他油区则相对较高 (2.77~13.74)。考察补身烷与C30藿烷相对丰度的变化,发现补身烷/C30藿烷比值与菲/C30藿烷比值具有颇为一致的变化趋势。

图4 原油m/z217质量色谱图

上述地球化学参数的变化表明,各区块原油分子组成的非均质性明显。下面选取典型的组分的变化特征,进一步探讨其原油成因类型。选取C30藿烷、C29甾烷和菲的相对含量作图5(a),可见两类原油的分布。同样取C30藿烷、C15补身烷和菲的相对含量作图5(b),同样可见两类原油的分布特征。由此可见,研究区至少存在两类不同成因类型原油的分布。

图5 原油类型划分

上述原油分子组成特征特别是生物标志物组成特征,揭示了两类不同成因类型的原油的存在。结合两类原油于油藏空间上的分布来看,两类原油亦存在规律性的分布特征。Ⅰ类原油主要分布于采穴油区渔洋组油藏;而Ⅱ类原油主要分布于谢凤桥、南岗和复I断块,其油藏分布包括红花套、渔洋组、沙市组、新沟咀和荆沙组。两类原油在区域上规律性的分布特征,预示两类原油具有明显不同油源特征。

3 结 论

1)地球化学分析揭示原油样品均具有相当丰富的伽马蜡烷含量及相对较低的Pr/Ph值,表明研究区原油主要源于盐湖相的沉积体系,且具有较强的还原性。尽管各区块原油成熟度存在一定差别,但所有原油均具有相对较高的热演化程度,属于主生油窗的产物。

2)研究区主要存在两类不同成因类型原油。Ⅰ类原油其主要特征为相对较高C24-四环萜烷/C26三环萜烷比值和较低三环萜烷/藿烷、补身烷/藿烷、菲/藿烷、Ts/Tm、甾/藿比值;Ⅱ类原油其主要特征为相对较低C24-四环萜烷/C26-三环萜烷比值和较高三环萜烷/藿烷、补身烷/藿烷、菲/藿烷、Ts/Tm、甾/藿比值。

3)两类不同成因类型原油具有明显区域性分布特征:Ⅰ类原油主要分布于采穴油区;Ⅱ类原油主要分布于南岗、谢凤桥和复I断块。两类不同成因类型原油区域性的分布规律预示研究区存在两套油气富集体系。

[1]杨长清,陈孔全,程志强,等.江陵凹陷形成演化与勘探潜力 [J].天然气工业,2003,23(6):51~54.

[2]卢明国.江汉盆地江陵凹陷油气成藏期分析 [J].石油实验地质,2004,26(1):28~30.

[3]陈波,韩定坤,罗明霞,等.江汉盆地西南缘二次生烃及其对油气成藏的影响 [J].石油与天然气地质,2006,27(4):557~570.

[4]陈孔全.江陵凹陷西南缘新生古储型油气藏成藏条件 [J].天然气工业,2004,24(2):33~36.

[5]朱扬明,金迪威,张春明,等.江陵凹陷原油的地化特征 [J].江汉石油学院学报,1995,17(2):26~32.

[6]刘中戎,王雪玲.江陵凹陷西南部油气特征及油气富集规律分析 [J].石油天然气学报,2005,27(1):21~23.

[7]刘琼,何生.江汉盆地西南缘油气运移及其成藏模式 [J].石油实验地质,2007,29(5):466~471.

[8]王雪玲,刘中戎.江汉盆地西南缘油气运移和成藏期次 [J].石油实验地质,2006,28(2):142~145.

[9]罗明霞,陈波,夏永涛,等.江汉盆地谢凤桥油田地球化学特征及其勘探意义 [J].石油实验地质,2008,30(5):508~511.

[10]朱扬明,苏爱国,梁狄刚,等.柴达木盆地西部第三系咸水湖相原油地球化学特征 [J].地质科学,39(4):475~485.

[11]朱扬明.塔里木盆地中生界陆相生油层及原油地球化学 [M].重庆:重庆大学出版社,1997.

[12]张春明,郭康良,张俊,等.双环倍半萜的分布特征及其意义 [J].江汉石油学院学报,2002,24(2):30~32.

[13]Sinninghe D J,Kenig F,Koopmans M P,et al.Evidence for gammacerane as an indicator of water column stratification [J].Geochimica et Cosmochimica Acta,1995,59:1895~1900.

TE122.1

A

1000-9752(2011)06-0183-05

2011-05-20

国家科技重大专项 (2008ZX05007-005-2)。

贺其川 (1965-),男,1987年大学毕业,硕士,高级工程师,现主要从事油气勘探开发工作。

[编辑] 宋换新