促进低碳发展的亚洲视角

2011-11-12陈劭锋苏利阳严晓星

陈劭锋 刘 扬 苏利阳 严晓星

促进低碳发展的亚洲视角

陈劭锋 刘 扬 苏利阳 严晓星

作为亚洲和世界的能源消费和碳排放大国,中国的低碳发展对亚洲和世界的低碳转型意义重大。在分析和总结亚洲推进低碳转型面临的有利和不利条件基础上,尝试性地提出了亚洲推进低碳发展的基本原则、战略框架和战略对策,以便为包括中国在内的亚洲发展中国家向低碳转型提供参考。

一次能源消费;二氧化碳排放;气候变化;低碳发展;中国;亚洲

在全球化和经济一体化的大背景下,中国的发展离不开亚洲①本文所指的亚洲,包括49个国家,不同于亚太地区,但含俄罗斯。和世界,而亚洲和世界的发展也同样离不开中国。尤其在经历了2008年全球性金融危机的肆虐之后,亚洲包括中国、印度在内的新兴经济体的经济快速增长不仅使得亚洲经济得到较快恢复,而且正在引领全球经济走向复苏,为全球经济发展发挥了不可磨灭的作用。

在当前应对全球金融危机与全球气候变化双重挑战下,国际上正在掀起一股以发达国家领衔的、向绿色和低碳发展转型的潮流和趋势。它们纷纷出台相应的绿色发展战略、规划或行动,如OECD(2009)的绿色增长战略②OECD.2009.Declaration on Green Growth.Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 2009[C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL].、欧盟理事会(2009)的“生态效率经济”决议③Council of the European Union.2009.Towards Sustainability:Eco-Efficient Economy in the Context of the Post 2010 Lisbon Agenda and the EU Sustainable Development Strategy.Brussels:The Council of the European Union.、欧盟(2010)的“欧洲 2020”政策性文件④European Commission.2010.Europe 2020:A strategy for smart,sustainable and inclusive growth.Brussels.等,意图实现短期经济复苏、长期经济增长、保障能源安全、应对气候变化、发展新的产业、创造新的就业、创建新的竞争优势、提升未来竞争力等多重目标。

向低碳转型不仅是亚洲的必然选择,也是中国的必然选择。中国走低碳发展道路不仅要依靠自己的力量包括发展低碳技术和制度创新来推进,也要通过与亚洲其他国家在能源、气候变化、低碳技术等领域开展通力合作,在促进自身经济发展与二氧化碳排放脱钩的同时,积极推动整个亚洲和世界应对气候变化和向低碳转型的进程,为亚洲和世界的可持续发展做出巨大的贡献。

一、亚洲国家能源消费和碳排放的现状和比较

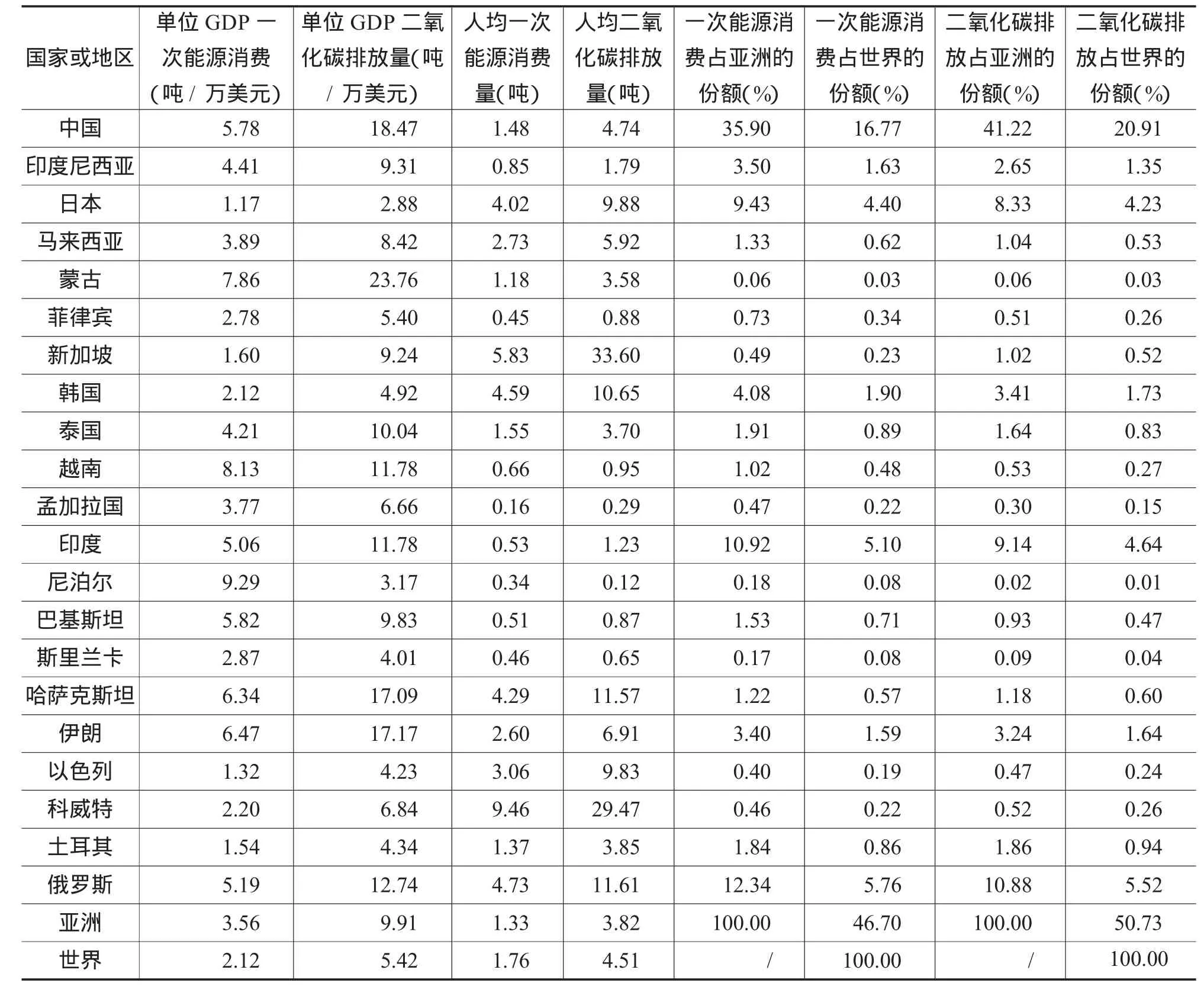

表1为中国和亚洲部分国家能源消费和碳排放指标。2007年中国的GDP占亚洲和世界的比例分别为22.1%和6.1%,但是由表1可知,其一次能源消费分别占亚洲和世界的35.9%和16.8%,化石燃料燃烧排放的二氧化碳分别占亚洲和世界的39.8%和20.8%。而同一时期,亚洲的一次能源消费和化石燃料燃烧排放的二氧化碳分别占世界的46.7%和50.7%。

亚洲整体以及亚洲大部分国家的能源消费和二氧化碳排放强度高于世界平均水平,显示出亚洲

二、亚洲低碳发展的有利条件

(一)强有力的政府承诺和政治意愿是推动亚洲低碳发展的重要保障

亚洲越来越多的国家政府接受了绿色发展的理念,并付诸于行动中,包括制定绿色发展战略、节能和温室气体减排目标以及相应的配套措施,如中国政府的节能减排和应对气候变化行动、韩国政府出台的低碳绿色增长战略、日本政府公布的《绿色经济与社会变革》的政策草案等。除日本、哈萨克斯坦、俄罗斯等京都议定书附件一国家承诺减少温室气体排放外,中国、印度、印度尼西亚、等非附件一国家也纷纷自愿承诺减缓二氧化碳排放。这一系列承诺凸显了亚洲国家拥有推动低碳发展的良好政治意愿。

(二)勤俭节约的文化传统为亚洲低碳发展提供重要支撑

亚洲的文化是一种倡导勤劳节俭的文化。这样的文化传统可以为亚洲的绿色转型提供重要支撑,包括为低碳发展和低碳创新积累和提供大量的资金支持,有利于塑造一种非西方化的、适应亚洲资源环境承载力的现代化消费模式等。

(三)全球最大的潜在绿色消费市场是亚洲低碳转型的强大引擎

亚洲推进低碳发展的一大优势是拥有全球最大的潜在绿色消费市场。无论是解决资源环境、气候变化问题,还是应对金融危机,都为亚洲绿色经济、低碳经济发展创造着新的巨大的需求和市场,也给绿色创新提供了新的商机。

表1 2007年中国与亚洲部分国家能源消费和碳排放指标比较

(四)比较丰富的可再生能源资源为亚洲低碳能源的发展提供了有利条件

亚洲具有比较丰富的可再生能源资源,包括水电、太阳能、风能、生物质能、海洋能、地热能等。发展低碳能源,不仅为亚洲转变能源结构和实施低碳发展战略提供了有利条件,也为亚洲领先世界提供了机遇。

(五)不断提升的创新能力为推进亚洲低碳发展提供了有力的科技支撑

目前亚洲在一些低碳技术的研发和应用方面也取得较大的进展,为亚洲的低碳发展提供了相应的技术储备和支撑。特别是日本在节能环保、绿色能源领域优势明显,风力发电、电动汽车、混合动力车、太阳能电池等技术更是全球领先。

(六)全球正在兴起的绿色科技革命为亚洲国家实现技术跨越提供了机遇

在今后的10~20年,很有可能发生一场以绿色、智能和可持续为特征的新的科技革命和产业革命。[2]信息化技术有望推动智能电网、智能建筑、智能电机、智能物流的发展,从而大幅度提高电力输配电、建筑和工厂用电以及货物运输的能源效率,实现经济与资源环境的双赢。新的绿色科技革命,是亚洲国家实现技术跨越和绿色崛起而不容错过的历史性机遇。随着亚洲国家国内市场规模的壮大和快速增长,中国等亚洲国家有望在电动车、绿色发电等领域成为创新的先锋。[3]

(七)日益开放的环境为降低亚洲低碳转型的成本提供了可能

随着信息通讯技术的发展及其快速传播,使得知识、信息、技术、人才等生产要素在全球范围内出现更大范围的流动、互动以及优化重组及全方位的互动。这就为亚洲引进先进低碳技术和知识,学习和借鉴经验,寻求环境与发展的双赢解决方案,降低低碳发展的转型成本,缩小亚洲国家与西方发达国家低碳科技差距,提供了可能和机会。

(八)日趋紧密的区域合作为实现亚洲的绿色发展注入了新的活力

目前亚洲区域合作正在广泛而深入地推进,不仅合作的地理范围从最初次区域合作向区域合作演进,而且合作方式也由最初的经济合作扩展到包含经济、技术、文化、资源环境等领域的全面合作,这就为亚洲推动低碳发展注入了新的活力并提供了良好的保障作用,为建立和完善双边和多边环境合作机制、加强能源等领域的基础设施建设、促进资源环境领域的技术合作提供了条件。

三、亚洲低碳发展的不利条件

(一)工业化和城市化的快速发展加大了亚洲低碳转型的难度

亚洲已进入工业化和城市化的快速发展时期,居民的消费结构也在不断升级,基础设施建设规模不断扩大,使得亚洲正在经历资源能源消耗和污染物排放密集化的历史阶段,能源供需和二氧化碳排放压力还将保持持续增长态势,从而大大增加了亚洲低碳转型的难度。但是,挑战也同时为亚洲今后发展绿色工业、低碳城市、低碳型新基础设施提供了无与伦比的机遇。①World Bank,Ausaid.Winds of Change:East Asia’s Sustainable Energy Future.Washington,DC,2010.http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/0,contentMDK:22542658~pagePK:146736~piPK:226340~theSitePK:226301,00.html.

(二)日益严重的人口问题也给亚洲的低碳转型带来一定的不利影响

亚洲人口规模庞大且仍保持较快增长速度加大了亚洲低碳转型的压力;伴随着人口结构的转型,老龄化压力增大,有可能导致亚洲低碳发展的劳动力供给不足;亚洲的技能型人才不足,可能难以适应低碳发展对工作技能的需求;居民的环境意识整体较低,难以自觉地保护环境,也给亚洲推进低碳发展带来不利影响,包括延缓甚至阻碍节能、环保、低碳技术的商业化进程等。

(三)绿色创新能力不足是制约亚洲低碳转型的关键因素

亚洲国家的低碳科技呈现明显两极分化的趋势。除日本的低碳科技在世界上具有极强的竞争力外,其他亚洲国家和地区的竞争力都相对较弱。许多核心技术仍为发达国家所垄断,难以为亚洲的低碳发展提供强有力的技术支撑,这也是造成亚洲资源消耗和污染排放强度高的主要原因之一。另外,亚洲大部分国家对引进先进技术和知识产权转让的消化和吸收能力较弱,进而对亚洲的低碳转型产生不利影响。

(四)新的气候变化规则将给亚洲的低碳转型带来巨大压力

全球正在形成的新的气候变化规则包括碳交易、碳关税、碳税、碳政治等一系列新的低碳规则也将对亚洲低碳发展施加新的约束和挑战。由于亚洲发展中国家与发达国家在发展阶段、技术基础、资金力量等方面具有巨大差距,新规则的制定将成为发展中国家面临的巨大挑战。

(五)能源和污染密集型产业的国际转移对亚洲的低碳转型构成挑战

在《京都议定书》减排义务压力和国内严格的环保政策约束下,发达国家能源和污染密集型产业呈现出向碳排放不受约束的非附件一国家和环境标准不太严格的发展中国家发生转移的趋势。由于亚洲绝大部分发展中国家正处于工业化和城市化的快速推进进程中,对能源和污染密集型产品的市场需求大大增加,很有可能在新一轮全球格局变化过程中承接更多的能源密集型、碳密集型产业。如果应对不当,亚洲将面临被锁定在国际碳产业链低端的威胁,进而影响亚洲低碳发展的成功转型。

(六)以煤炭为主的能源消费结构增加了亚洲低碳转型的成本

亚洲尤其是东亚以煤为主的化石能源消费结构(见表2)是造成亚洲城市空气污染的主要原因。中国煤炭消费所占的比例更是高达70.5%。亚洲这种能源结构也导致了亚洲能源使用相关的二氧化碳排放量快速增长,从而在客观上增加亚洲实现低碳转型的成本。但同时也为开发和利用清洁煤技术和可再生能源技术优化能源结构、减少化石能源消费和二氧化碳排放提供了契机。另外,亚洲各国的能源结构尤其是东亚和西亚之间存在比较明显的差异和互补性,这也为亚洲区域内的能源合作提供了可能。

(七)环境治理能力弱对亚洲的低碳转型的促进作用有限

尽管亚洲各国在推进低碳发展方面取得了一定的进步,但是亚洲地区的环境治理能力尤其是应对气候变化的能力总体上相对较弱,包括制度能力弱,部分法律制度和政策不健全或存在缺陷,特别是市场发育不健全,限制了基于市场的经济手段使用;机构能力弱,环境管理机构和经济管理机构之间以及各环境机构之间分割封闭式管理,缺乏有效协调,环境机构缺乏执行能力、协调能力和监测能力;公众参与能力弱,缺乏参与机会和渠道,无法对政府的行为进行有效的监督和制衡;国际合作能力弱,缺乏有效应对区域性和全球性环境问题的协调机制和能力。

表2 2007年亚洲部分国家的能源消费结构 (单位:%)

四、亚洲推进低碳发展的战略框架和战略对策

(一)亚洲推进低碳发展的基本原则

针对亚洲目前所处的发展阶段、面临的有利条件和不利条件,本课题组提出了亚洲推进低碳发展的基本原则。第一,凝聚共识原则:亚洲各国要将低碳发展作为今后10~20年落实可持续发展的主要手段纳入到国家发展战略中,并将“绿色化”、“低碳化”等理念整合到社会经济发展的各个环节,落实到可持续工业化和可持续城镇化的具体实践中,实现低碳转型。第二,区域差异原则:因自然禀赋、社会经济技术条件、能源环境问题不同,亚洲各国低碳发展的目标和重点也应有所不同。在不同发展阶段,发展中国家应以降低能源强度或碳排放强度为目标,发达国家应以人均或总量控制为导向。[4]不同国家低碳发展重点的确定要有针对性。第三,创新驱动原则:亚洲低碳转型,要坚持创新推进原则,把渐进式创新与激进式创新结合起来,不仅包括技术创新,而且也包括制度、组织、社会文化创新等方面。第四,务实合作原则:推进亚洲低碳转型,超越了各国的能力和边界范围,需要各国通力合作,共同解决。要通过建立和创新双边和多边合作机制,协调各国行动,推动务实合作,整合各国力量,实现互利共赢。第五,包容增长(Inclusive Growth)原则:亚洲推进低碳发展不仅仅是追求经济增长目标和环境目标,而且也包括社会目标,包括缩小社会贫富差距、着力消除贫困,确保发展成果能够真正为全社会公众公平分享。第六,集权和分权相结合原则:应对能源和气候变化问题,单靠政府部门和专业化的环境管理机构的力量主导已经难以应对,需要与社会公众、非政府环境组织(NGO)、企业、科学家之间开展对话、交流与合作,促进公众参与和建立多方伙伴关系。

(二)亚洲推进低碳发展的战略框架

在借鉴OECD(2010)①OECD.2010.Interim Report of the Green Growth Strategy:Implement Our Commitment for a Sustainable Future.Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 27~28 May 2010[C/MIN(2010)5].绿色增长战略框架基础上,提出如下亚洲推进低碳发展的战略框架:一是引导转型。将低碳发展纳入到国家战略、行动计划以及各级政府、部门或行业规划中付诸实施。二是支撑转型。构建、完善激励和约束相结合的低碳发展制度框架、低碳技术创新系统框架,建设可持续的能源基础设施框架,形成低碳生产模式、消费模式和城市化发展模式,全面推动亚洲实现低碳转型。三是适应转型。形成与低碳转型相适应的教育培训体系、劳动供给和技能结构、保护弱势群体免受绿色转型冲击的社会保障体系以及咨询、交易、金融等社会服务体系。四是国际合作。创新和完善国际合作机制,增强国际合作,加快知识、信息和技术流通,构建和形成多层次的国际合作体系。

(三)亚洲低碳发展的战略对策

第一,制定低碳发展战略和国家行动计划,积极引导和推进低碳转型。亚洲各国家应把“低碳发展”确立为国家社会经济发展的主导战略之一,把“低碳发展”的理念整合到各项规划和政策中,制定绿色发展的长期目标和阶段性目标、明确发展路线图和优先领域。

第二,加快制度创新,优先制定低碳发展政策。例如,建立环境与经济综合决策,打破部门分割,加强综合协调,塑造良性的治理结构;优先建立合理的能源及环境要素的价格形成机制,同时制定可再生能源的鼓励政策;在实践中逐步推进绿色税制改革包括环境税、碳税、燃油税;根据各国情况,考虑建立行业的资源环境绩效标杆制度,资源能源密集型、重污染行业及产品的市场准入制度,生产者责任延伸制度,建立绿色采购制度等。

第三,投资低碳创新,构建低碳科技创新体系。例如,对国家创新系统进行重新定向和定位,以便绿化现有的主导技术体系;实施低碳发展的重大科技计划;加大低碳科技研发的财政投入和政策倾斜力度;加强低碳技术与设备的引进、消化、吸收、再创新以及节能技术改造工作;在具体技术研发领域,亚洲各国要结合自身的特点,重点布局和开发适合于在发展中国家推广的低成本节能减碳技术、可再生能源技术等。

第四,加快发展低碳环保的战略性新兴产业,培育新的经济增长点。包括:发展适合本国国情的绿色新兴产业,培育新的经济增长点,如新能源、电动汽车、环保产业等;通过制定产业发展规划,明确产业发展方向和空间布局,引导产业选择合理的技术路线,避免恶性竞争和产能过剩,规范新兴产业的健康发展;积极推动发展低碳服务产业,包括低碳金融服务、排放权交易服务、企业碳管理咨询等服务产业。

第五,实施积极的人口调控政策,减少人口问题对低碳发展的不利影响。例如,各国应基于自身资源、环境状况,结合人口增长和未来的老龄化趋势,制定符合基本国情的、前瞻性的人口政策,推进计划生育,积极控制人口数量;进一步开发人力资源,提高人口和劳动力的素质,为低碳发展积累人力资本;消除性别歧视,保障妇女和儿童权益,提高妇女和女性儿童的受教育机会和教育水平,抑制人口增长对资源环境产生的压力。

第六,加强教育和培训模式创新,推动形成适应低碳转型的就业和技能结构。例如,根据绿色转型的需求,制定劳动力再培训和再就业计划;通过制定相应政策,加快劳动力从落后产业和企业向新兴产业和企业转移,更好匹配劳动力供求关系;改革现有的教育和培训体系,培养绿色转型急需的专业人才和技能;促进教育培训机构与劳工界之间建立伙伴关系。

第七,加强文化创新,探索与资源环境承载力相适应的消费模式。包括倡导亚洲文化中勤俭节约的优良传统;传承尊重自然、与自然和谐相处的文化理念;通过教育、宣传、参与、培训等途径,提高政府部门、企业和社会公众的绿色意识;通过强化需求侧管理,积极引导消费,促进消费的绿色化、低碳化;政府部门应当发挥表率和示范的作用。

第八,加强国际合作机制创新,构建多层次的国际合作体系。包括:加强能源、环境保护领域的对话、交流和合作,按照互补性和互惠互利原则,开展共同研究和合作开发相关低碳技术;建立合理的技术转移机制,加强亚洲区域内的低碳技术转移力度,积极争取西方发达国家的技术转让和资金支持;加强亚洲地区的环境监测体系等方面的能力建设,搭建信息共享平台;联合加强外资企业的环境监管;扩大和加强亚洲及各国政府、非政府机构之间的联系网络,建立常态或定期沟通机制等。

[1]王安建,王高尚,等.能源与国家经济发展[M].北京:地质出版社,2008.

[2]路甬祥.在《创新2050:科学技术与中国的未来》中国科学院战略研究系列报告新闻发布会上的讲话[EB/OL].[2011-06-02].http://www.bps.cas.cn/zlyj/gzdt/200906/t20090 625_1818996.html.

[3]鲍达民.后危机时代的全球经济趋势——新型全球化浪潮[EB/OL].[2011-06-02].http://www.chitec.cn/cms/www_doc/boothpic/20100527/127493886727796489808.doc.

[4]中国科学院可持续发展战略研究组.2009中国可持续发展战略报告——探索中国特色的低碳道路[M].北京:科学出版社,2009.

Promoting Low Carbon Development:An Asian Perspective

CHEN Shao-fengLIU YangSU Li-yangYAN Xiao-xing

As a major country of energy consumption and carbon emission in Asia and around the world,China’s low carbon development is of great significance to the low carbon transition in Asia and around the world.Based on the analysis of advantages and disadvantages of low carbon transition in Asia,this article attempts to propose basic principles,strategic framework and countermeasures for low carbon development in Asia,so as to provide references for developing countries such as China in their low carbon transition.

primary energy consumption;carbon dioxide emission;climate change;low carbon development;China;Asia

F061.3

A

1673-8616(2011)06-0063-06

2011-07-15

中国科学院知识创新工程方向性项目(KZCX2-YW-Q1-11);AASA可持续发展项目

陈劭锋,中国科学院科技政策与管理科学研究所副研究员、博士(北京,100190);刘扬,中国科学院科技政策与管理科学研究所副研究员、博士(北京,100190);苏利阳,中国科学院科技政策与管理科学研究所博士研究生(北京,100190);严晓星,中国科学院科技政策与管理科学研究所硕士研究生(北京,100190)。能源利用效率低、利用方式粗放的基本特征。而中国能源消费和二氧化碳排放强度远高于亚洲和世界平均水平,说明其能源利用方式更为粗放。从人均能源消费和二氧化碳排放来看,亚洲均低于世界平均水平,而中国已经高于世界平均水平。

李君安]