晚清词坛与纳兰词的接受

2011-11-08林传滨

林传滨

(香港浸会大学 中国语言文学系,香港)

1909年,王国维《人间词话》推许纳兰性德为“北宋以来,一人而已”[1](P4251),自此,纳兰词得到了面世以来的最高评价,受到更多学者关注。①王国维《人间词话》64则于 1908至 1909年先后刊于《国粹学报》,后 43则发表于 1909年,论纳兰词之条目属于后 43则。见孙敦恒:《王国维年谱新编》(北京:中国文史出版社,1991年),页 27—28。据汪龙麟《纳兰词研究的世纪回顾》统计,1980—1997年间研究纳兰性德的论文达 126篇,占清词研究论文的 50%[3](P109)。时至今日,纳兰性德对于一般人来说等于是清词的代表。然而一个经典的确立不是横空出世的,必然经历一个或长或短的接受过程。在王国维之前,词坛对纳兰词的接受情况是怎样的呢?

赵秀亭《清代至民国时期的纳兰性德研究述评》[4](P25-33,3)将清代纳兰性德的研究状况划分为康熙﹑乾隆至同治前后和晚清三个阶段,认为第一个时期是对纳兰性德原始资料的积累,第二个时期限于诗话式简短议论,到了第三个时期才出现了纳兰研究的第一次热潮。换言之,在王国维《人间词话》以前,纳兰词已经进入词坛的关注视野,并且在晚清达到清代第一个高潮。那么晚清词坛对纳兰词的接受具体表现在那些方面﹑达到怎样的高度呢?

笔者认为,审视晚清②本文所论述的晚清是指光绪元年至民国元年这一段时间,但在部份章节中为求完整性,对这个时段将有所跨越。词坛对纳兰词的接受可以从刊本﹑选本和词话入手。一个经典的传播,首要的条件就是其别集的刊行,出版次数可以反映一个作品的传播情况和受欢迎程度,一个完整版本的出现更能建立较好的讨论基础。其次就是选本的收入情况,作品在选本中的数量和排序反映了它的文学地位,虽然选本受到选者个人喜好的影响,但也可能反映了一种普遍评价,同时随着选本日渐流行,这些主观喜好亦有可能为词坛接受。第三是词话的评价,词作的流传并不能直接建立它的经典地位,而是需要词坛的关注和讨论,从而将作品纳入文学史并确立其地位。除此之外,笔者还将从晚清词坛对纳兰词的创作接受来讨论其影响。将这几个方面结合起来,就能建构更完整的晚清词坛对纳兰词的接受史。

一 晚清之前的酝酿期——选本和刊本

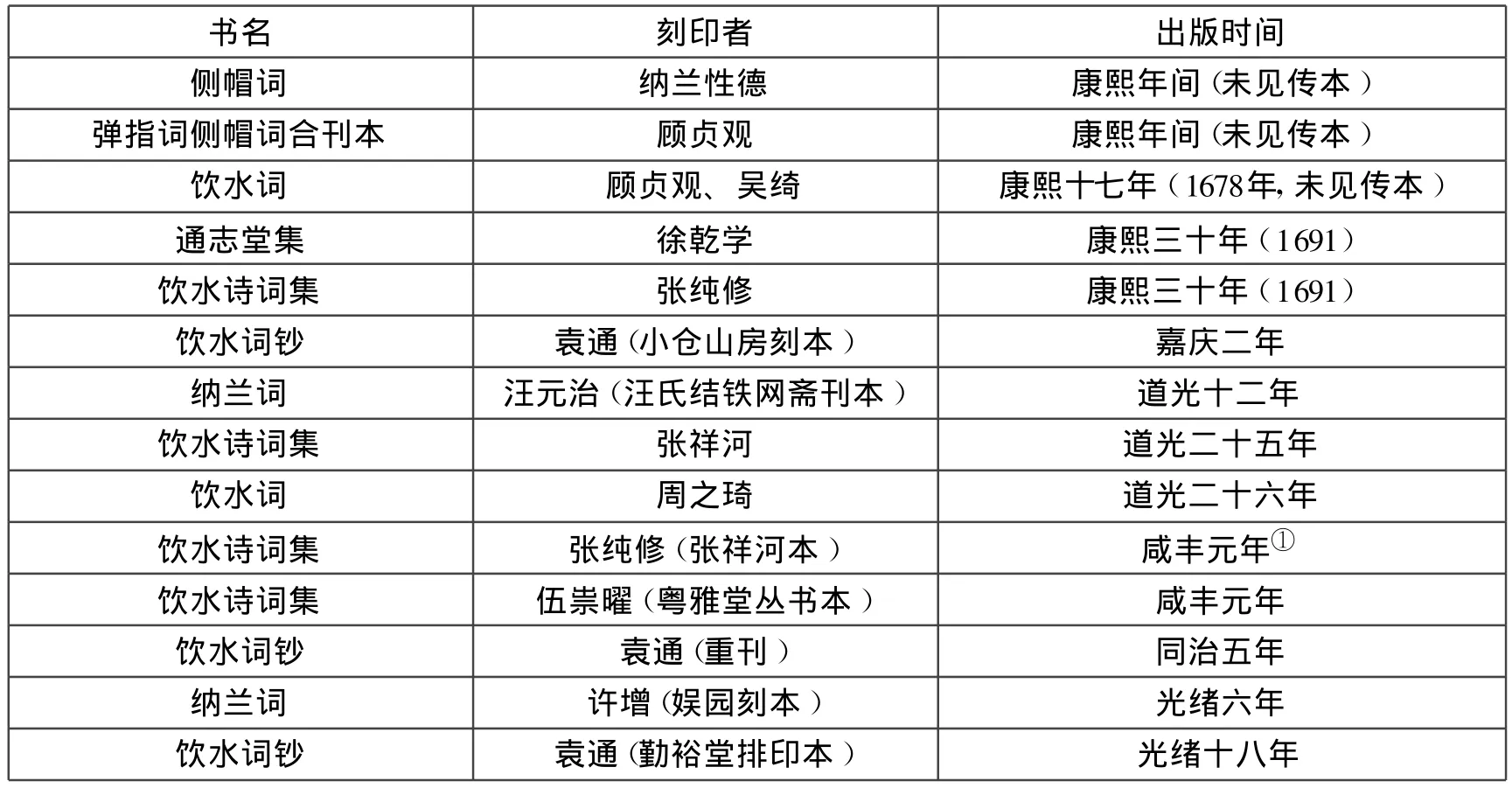

笔者综合闵丰 《十二种清初词选详目》[5](P284-336)﹑张 秉戍 《纳兰性 德词 集目录》[6](P509-512)﹑张草纫《纳兰词笺注前言》[7](P15-16)﹑陶祝婉《纳兰性德词集版本述评》[8](P62-64)和王兆鹏《词学史料学》[9](339-357,367-378),列出清代有关纳兰词的刊本和选本资料如下:

表格一:纳兰词刊本

① 此版本于他书未见,仅存目备考,见张秉戍《纳兰性德词新释辑评》,页 510。

表格二:选本中的纳兰词

② 见张秉戍《纳兰性德词新释辑评》,页 509。此版本学界尚有争议,在此仅存目备考。

③ 此数字是笔者自行统计,见谭献:《箧中词》(杨家骆《历代诗史长编》本第二十一种。台北:鼎文书局,1971,页 50— 58。

④ 此数字为笔者据陈廷焯《词则》(上海:上海古籍出版社,1984年)自行统计。

表格一中,光绪六年出版的许增本《纳兰词》是在汪元治版本(这个版本集合了顾贞观原辑本﹑杨蓉裳抄本﹑袁通刊本﹑《昭代词选》﹑《名家词钞》﹑ 《词汇 》﹑ 《词综》﹑ 《词雅 》﹑ 《草堂嗣响》﹑ 《亦园词选》等书辑成)的基础上增加了补遗二十一首,共计三百四十二首,是整个清代比较完整的纳兰词版本,为晚清词坛提供了一个坚实的讨论基础。此外,表格一有一个瞩目的现象,就是纳兰词在康熙三十年到道光十二年之间只出现了一个新的刊本,旧有的版本没有再版的记录。这是否反映在清中叶一百多年的时间里,纳兰词并未受到太大的关注呢?有关纳兰词在晚清之前的传播和接受情况可以从下列三条资料稍窥其貌:

长白成容若题《贺新凉》一阕于上,词旨嵚崎磊落,不啻坡老﹑稼轩。都下竞相传写,于是教坊歌曲间,无不知有《侧帽词》者。[1](P2132)

国朝词人辈出,然工为南唐五季语者,无若纳兰国相(明珠)子容若侍卫。所著《饮水词》,于迦陵、小长芦二家外,别立一帜。……后相国被弹罢黜,侍卫之墓木拱矣。[1](P2793)

这三条资料基本上概括了纳兰词在晚清之前的流传情况。纳兰性德在世时,其词每一出,便广为传诵。然而,纳兰身故后不久,其父亦遭罢相,纳兰词虽然继续流传,但已不再像纳兰在世时受到热烈的关注和广泛的讨论,李慈铭更认为咸丰年间已经很少人知道纳兰词了。从第二条资料来看,纳兰词在文学史上的淡出除了因为个人的早逝之外,和他父亲的罢相有很大关系。陈水云《近现代词学史上的纳兰词研究》指出纳兰逝世之后的近百年间,再也难见人们对纳兰词发表意见,他认为“一方面与纳兰之父明珠罢相有直接关系,另一方面也与雍﹑乾以来文坛盛行的浙派词风有关”[12](P44)。纳兰性德在世时,他身为御前侍卫,其父又为权相,加上纳兰礼遇文人,与顾贞观﹑陈维崧﹑朱彝尊结交,形成自己在词坛的影响力,援吴兆骞生还入关之事在当时广为流传,故甚受士人欢迎,亦有一些人希望结交纳兰以入仕途。纳兰亡故后,浙西词派兴起,论词喜谈南宋长调,推崇雅醇清空,纳兰词工小令,标榜北宋,词风又以直抒性灵为长,两派风格截然不同,加上明珠罢相,政治﹑文坛风气发生变化,纳兰词遂稍为淡退。由此可见,在晚清之前,纳兰词已经淡出词坛的视野,晚清词坛是纳兰词接受史的再发现时期,也是在这一时期,奠定了纳兰词在词史上的经典地位。

表格二中,大部份选本收录的纳兰词作不多于30首,毕竟纳兰在当时只是一个新晋词人,排名往往在较后的位置。在这些选本中,收录最多的《百名家词钞》为丛编型的存人存词选本,因此无助于审视纳兰词在当时的地位。最值得关注的是《瑶华集》﹑《草堂嗣响》﹑《昭代词选》和《今词初集》。

闵丰《清初清词选本考论》对于纳兰词在《瑶华集》和《草堂嗣响》中的排名有这样的论述:

在其他几种选本中,纳兰性德的地位总体偏低,而且不太稳定。……蒋景祁在《瑶华集》中选其词37首,数量上已经有了飞跃,排名也进入了前 10,……而入选前 10位的词人中,9位出自东南,只有纳兰性德一人是北地满族词人,显然也是代表了一股特殊的词坛力量。[5](P88)

《瑶华集》力举陈维崧﹑朱彝尊,遂令后人有朱﹑陈二宗并峙之目,而《草堂嗣响》又以纳兰性德与朱﹑陈二人鼎足而三,后世所谓清初三大家的观念实滥觞于此。[5](P164)

闵丰指出纳兰词在清初选本中的次序是不稳定的,更多时候是排在较后的位置。在《瑶华集》中,纳兰词的排名进入了头十位,是北方词坛的唯一代表人物,这代表着纳兰词地位的提升。《草堂嗣响》入选数量的排位如果去掉编选者顾彩﹑孔传铎和孔传志大量收录自己的词作,则纳兰排第一,陈维崧第二,朱彝尊第三,纳兰和陈﹑朱二人并立,入选作品更多于二人,这在其他选本是见不到的,亦成为日后三人鼎立的起源,《昭代词选》正承袭了这一点。《昭代词选》收录最多的前三位分别是陈维崧 191阕﹑朱彝尊 172阕﹑纳兰性德 101阕。[13](P393)虽然纳兰词的排名不如《草堂嗣响》,但显然清初陈﹑朱﹑纳兰三人鼎立的观念已经被接受,而这观念更成为晚清对纳兰词的一种主流评价。光绪二十二年再版的《今词初集》距康熙年的初刻已经过了二百多年。结合晚清列强入侵﹑国家屡次战败的时代背景,《今词初集》再版除了是对前代文献资料的保存之外,或许也体现了部份晚清词人对于纳兰性德﹑顾贞观抒写性灵词风的认同和追求。在晚清列强侵略的时代背景下,纳兰词直抒性情的词风成为词人直抒胸臆的一种创作取向,他们的词作中虽然不乏寄托之意,情感却已经不可抑制。纳兰词的独特风格,正好为词人感慨时政﹑直抒愤慨的词作找到依据,这也表示纳兰词已经受到当时文人的肯定,成为代表“抒写性灵”的经典作品。

归结而言,在康熙三十年后至道光十二年前将近一百多年的时间里,纳兰词只出现一个新的版本,其他版本也没有再版的记录,这从侧面反映了纳兰词在纳兰逝世后陷入一个低潮期。道光年后,纳兰词不同刊本的陆续出版,反映了词坛对于纳兰词的再度关注,光绪六年许增本纳兰词的面世更为晚清词坛提供了一个较完整的版本,为纳兰词的传播和讨论提供了坚实的基础。各种选本中的收录数量和排名反映了清代对纳兰词的接受过程,从起初的不甚瞩目,到《草堂嗣响》和《昭代词选》中成为与陈维崧﹑朱彝尊鼎足三立的经典词人。纳兰词刊本和选本的情况都说明了在晚清之前,词坛已经开始接受纳兰词,为日后纳兰词经典地位的提升埋下了种子。

二 晚清词坛对纳兰词的接受——以词话为中心

虽然不少重要的清初选本已经将纳兰词收入其中,部份排名更在前列,坊间亦陆续出现了不同的刊本,然而在晚清之前,有关纳兰词的评价比较简单,也比较少,大部份人都附和陈其年“ 哀感顽艳”[1](P1937)之说,唐圭璋《词话丛编》收录了大量清代词话,据其索引统计,有关纳兰性德的条目有 61条[1](P96),晚清以前的只有 10条。可以说,纳兰词在晚清以前的词话中并不是一个瞩目的讨论话题,也没有达到一个重要的位置。

晚清词坛对纳兰词有赞赏和批评的两种意见,其中正面的评价逐渐成为纳兰词在文学史中的经典评语,由此可见纳兰词的经典地位是到了晚清才确立的。为了更好地还原当时词坛对于纳兰词的讨论情况,笔者据谭新红《清词话考述》一书,按各种词话成书时间作顺序的排列。其中陈廷焯《白雨斋词话》刊行于光绪二十年;[14](P141)谭献《复堂词话》于光绪二十六年出版;[14](P149)陈锐《袌碧斋词话》刊刻于光绪三十一年或以后;[14](P163-164)《岁寒居词话》刊刻年份不详,但考虑作者胡薇元的生卒年份,应该刊行在光绪到民国初年之间;[14](P154)况周颐《蕙风词话》的创作时间上限为光绪二十五年,下限为民国 13年(1924)。[14](P193-194)王国维《人间词话》于光绪三十四年至宣统元年先后发表六十四则于《国粹学报》第四十七期至第五十期,[15](P35)1927年,“人间词话删稿”由赵万里汇辑刊于《小说月报》,今见之通行本则源于 1960年人民文学出版社的版本。[14](P174)以下笔者将根据这个顺序,将晚清有关纳兰词的部份词话资料排列如下:

容若《饮水词》,在国初亦推作手,较 《东白堂词》(佟世南撰),似更闲雅。然意境不深厚,措词亦浅显。[1](P3828)

《水云楼词》,固清商变征之声,而流别甚正,家数颇大,与成容若﹑项莲生二百年中,分鼎三足。……或曰:“何以与成、项并论?”应之曰:“阮亭﹑葆馚一流,为才人之词。宛邻﹑止庵一派,为学人之词。惟三家是词人之词,与朱厉同工异曲,其他则旁流羽翼而已。”[1](P4013)

词有天籁,小令是已。本朝词人,盛称纳兰成德,余读之,但觉千篇一律,无所取裁。[1](P4201)

倚声之学,国朝为盛,竹垞﹑其年﹑容若鼎足词坛。陈天才艳发,辞锋横溢。朱严密精审,超诣高秀。容若《饮水》一卷,《侧帽》数章,为词家正声。杨蓉裳称其骚情古调,侠肠俊骨,隐隐弈弈,流露于毫楮间。[1](P4038)

纳兰容若为国初第一词手。……独惜享年不永,力量未充,未能胜起衰之任。……嘅自容若而后,数十年间,词格愈下。[1](P4520)

其所为词,悲凉顽艳,独有得于意境之深,可谓豪杰之士,奋乎百世之下者矣。同时朱﹑陈,既非劲敌;后世项﹑蒋,尤难鼎足。[1](P4276-4277)

谭复堂《箧中词》选谓:“蒋鹿潭《水云楼词》,与成容若﹑项莲生,二百年间,分鼎三足。”然《水云楼词》小令颇有境界,长调惟存气格。《忆云词》精实有余,超逸不足,皆不足与容若比。[1](P4259)

北宋以来,一人而已。[1](P4251)

陈廷焯认为纳兰词意境不深﹑措词浅显﹑“才力不足”[1](P3929),这与陈氏常州词派的背景有很大关系。常州词派好言比兴寄托,陈氏提倡“沉郁”之说,创作讲求“意在笔先,神余言外”[1](P3777),“感慨时事,发为诗歌……即比兴中,亦须含蓄不露,斯为沉郁”[1](P3797),以陈氏之创作理念去读纳兰直抒性灵之词,自然觉得浅显直白,不得含蓄深远之旨。同时,陈廷焯《词则》一书选录纳兰词 7首﹑朱彝尊112首﹑陈维崧 278首,①此数字为笔者据陈廷焯《词则》自行统计。与《草堂嗣响》和《昭代词选》并列三人的情况相去甚远,由此一侧面数据可见陈氏对纳兰评价之低。陈锐认为纳兰性德虽然以小令称世,然而读起来千篇一律,盖纳兰以情见长,尤其妻子亡故后,所作悼亡词更是一意言情﹑痛不欲生,而陈氏作词追摹柳永﹑周邦彦﹑姜夔和吴文英,认为“词贵清空,尤贵质实”[1](P4206),对于哀感顽艳的纳兰词,自然觉得无所取裁。

虽然陈廷焯和陈锐对于纳兰词的评价不高,然而谭献﹑胡薇元﹑况周颐和王国维却对之赞誉有加,评价愈来愈高,从而将纳兰词推到清代的顶峰位置。谭献﹑胡薇元将纳兰性德和其他词人并举,建构纳兰在清初或清代中期的词坛地位,使纳兰词进入文学史的讨论中。首先,谭献《复堂词话》提出“才人之词”﹑“学人之词”和“词人之词”这三种观念,认为纳兰性德与项鸿祚﹑蒋春霖是清代词人的正宗,清代两百年是他们三人鼎足三分。胡薇元《岁寒居词话》认为清初词坛是三人鼎立的局面,即朱彝尊﹑陈维崧和纳兰性德,这基本上是承袭了《草堂嗣响》和《昭代词选》的观念,同时胡氏也提出了纳兰词在三人之中是词家正宗,格调高古。在这些论述中,纳兰词虽然占据显要地位,然而未脱离与他人鼎足三分的局势。

况周颐《蕙风词话》认为纳兰性德为清初词坛第一人,将纳兰词的地位提高到朱﹑陈之上,又认为自纳兰逝世以后,未见格调有高雅逾纳兰者,间接评价其为清代风格最高者。况周颐提倡“重﹑拙﹑大”,认为“词宜有性灵语”[1](P4527),对纳兰性德哀感顽艳的词风有这样的评价:

问哀感顽艳,“顽”字云何诠释。曰:“拙不可及,融重与大于拙之中,郁勃久之,有不得已者出乎其中,而不自知,乃至不可解,其殆庶几乎。……看似至易,而实至难者也。”[1](P4527)

可以说,况周颐是将纳兰词纳入自己的理论体系之中,认为纳兰词风符合“重﹑拙﹑大”的创作要求,达到“看似至易,而实至难”的境界,超越了清初其他诸家,所以将之推举为国初第一人。

如果说况周颐使纳兰词脱离鼎足三分的局面成为国初第一人,建构其在清词史上的地位的话,王国维《人间词话》则是将其一举推到清代第一人的地位,并且突破清代的界限,直接与宋人相媲美。樊志厚《人间词序》和王国维《人间词话》认为朱彝尊﹑陈维崧﹑项鸿祚和蒋春霖皆不能与纳兰性德鼎足。王国维认为纳兰性德从关外入中原,汉化未深,犹有关外民族纯朴自然之性情,以自然之眼,观自然之物,故为词独得自然真切之旨,非他人可比。同时王国维喜真情性灵之作,推举南唐后主李煜有“释迦﹑基督担荷人类罪恶之意”[1](P4243),给予最高的评价,又认为纳兰和李煜同属一脉,故提出其为“北宋以来,一人而已”。

从以上诸说的情况来看,王国维推崇纳兰词除了和他的词学理论有关之外,同时也是建立在晚清词坛对于纳兰词评论的基础上。还原到晚清词坛的具体评价上,纳兰词从与朱彝尊﹑陈维崧的清初三足鼎立﹑词家正声中与项鸿祚﹑蒋春霖两百年分立而三,到国初第一作手,在王国维提出纳兰性德“北宋以来一人而已”的评价之前,晚清词坛已经初步确立了纳兰词在清词史上的地位,其直抒性灵﹑哀感顽艳的词风早已为世人认知。王国维对纳兰词的评论可以说是在晚清词坛确立纳兰词清词史地位的基础上,进一步将之放到整个文学史中审视,从而寻找纳兰词在词史的定位,为自己的词学理论找到瞩目的标帜性人物。

总结而言,晚清词坛的词话讨论中出现了对纳兰词的正反评价,这些评价为纳兰词在清词史中寻找到了自己的定位,由鼎足三分升到清初第一人的位置,而王国维《人间词话》更进一步将纳兰词放置在整个词史中,确立了纳兰词在词史中的地位。

三 创作与理论并行的经典化

既然纳兰词在晚清已经十分流行,有很高的评价,文学地位也得到初步确定,晚清词坛又是否在创作和理论方面对纳兰词有更进一步的内在接受呢?

一位词人被奉为经典,除了得到世人的关注和讨论之外,更在于后人的具体学习,因为只有在新的创作实践中,前人的风格才能延续生命,甚至产生新的活力。那么,晚清词人对于纳兰词的具体学习情况又是怎样的呢?

清代虽号称是词之中兴,然而词人的学习对象往往是晚唐五代和南北宋时期的作家,学习同代词人相对较少。到了晚清,纳兰词面世日久,加上选本﹑刊本的出版,以及词坛的关注,开始出现了较大规模的仿作,如边浴礼《空青馆词》有《百字令·秋晚客中效〈侧帽词〉体》[16](P56)﹑刘履芬《鸥梦词》有《玲珑四犯·十剎海观荷和张松坪词部德容韵》[16](P11)﹑王鹏运《半塘定稿》有《青衫湿遍·八月三日谯君生朝也,岁月不居,人琴俱往,纳兰容若往制此调,音节凄惋,金梁外史﹑龙壁山人皆拟之,伤心人同此怀抱矣》[16](P3)。这些仿作或步纳兰之韵,或仿其体,又或采用其自创词牌,虽然取向不同,但都说明了晚清文人对于纳兰词的接受不只限于阅读和评论,同时开始仿作,其中最有代表性的当数潘飞声。

潘飞声(1958—1934),字兰史,号剑士,又号独立山人,广东番禺人(今属广州市海珠区),著有《说剑堂集》﹑《饮琼浆馆词》等。潘飞声《〈粤东词钞三编序〉》中自述:

飞声少时稍学为诗,于词则未解声律也。尝读先大父《灯影词》,拟作数首,携谒陈朗山先生,先生以为可学,授以成容若﹑郭频伽两家词,由此渐窥唐宋门径,心焉乐之。[17](P82)

不少人都已经提到蒋春霖和项鸿祚与纳兰词风相似,然而和许多词人一样,不能明确判断他们是否有意识地学习﹑接受纳兰词,因而使得讨论他们对纳兰词的接受有点捕风捉影的味道,而潘氏的这一番自述则证明了他是有意识地学习纳兰词,从而使讨论有坚实的证据。

潘飞声词中直接标明步纳兰韵的只有两首(《添字罗敷媚·用纳兰容若韵》[18](P36)和《鹧鸪天·十一月二十八夜,客楼听雨,感不成寐,明日是亡妇生辰,用成容若韵》[18](P91)),然而观察词人对于前人的学习不仅是在步韵次数上,还有文字﹑意境的模仿,更重要地是对其神态精髓的掌握。潘飞声对于纳兰词在文字﹑意境的模仿可以直接从以下这首词看出来:

采桑子

凄凉孤馆无人夜,醒也无聊,睡也无聊,梦隔银河听玉箫。 梦回一院风兼雨,风也萧萧,雨也萧萧,滴尽愁心又一宵。[18](P50-51)

试比较纳兰性德《采桑子》:“谁翻乐府凄凉曲,风也萧萧,雨也萧萧。瘦尽灯花又一宵。 不知何事萦怀抱,醒也无聊,醉也无聊。梦也何曾到谢桥。”[7](P104)两首词的文字结构具有很大的相似性,潘氏基本上只是上下阕颠倒而已,所营造的意境亦很相似,都和梦有关系,抒发的也是同样孤独苦闷的情感,虽然比较浅显简单,模仿痕迹十分明显,但潘氏已经开始抓住纳兰词凄凉无奈的情感,可以视为潘氏对于纳兰词最早的学习。

笔者认为要观察潘飞声对于纳兰词神态精髓上的学习,更应该从两人创作的悼亡词上入手。严迪昌《清词史》对纳兰词有以下的评价:

《饮水词》凄艳而真挚自然,其悼亡诸篇最称典型;亦有寥廓清苍之调,塞外旅愁之作即此又一类型。纳兰性德在清初洵是别具一副手笔,诚无愧为满洲第一大词人之称号。[13](P279)

点出了纳兰词的典型词风是“凄艳而真挚自然”,而其中的代表就是悼亡词。历来的悼亡词情感相当克制,数量亦不多。而《全清词·顺康卷》和《补编》共收录了纳兰词 350首①此数字由笔者据南京大学中国语言文学系全清词编纂委员会编:《全清词·顺康卷》(北京:中华书局,2002年)和张师宏生主编:《全清词·顺康卷补编》(南京:南京大学出版社,2008年)自行统计。,其中具有悼亡情感的词作约占七分之一,表现的情感也突破前人哀悼亡妻的局限,进一步阐发了自己对人生的厌倦,其凄惨欲绝的情感亦随着词体要眇宜修﹑能言诗之所不能言的特色,回环往覆,形成更深层的情感厚度。

潘飞声《长相思词》十六首都是为悼念亡妻梁氏所作,王韶生在《读说剑堂集》中说:

长相思词一卷,纯是悼亡之作,一往情深,殆与潘骑省同。……与纳兰悼(亡)之词,有异曲同工之妙。[18](P3)

不但指出潘氏和纳兰氏在悼亡词上有相似之处,而且从接受角度来说,潘氏的悼亡词实际上也体现了他对于纳兰词的接受。以下将以两人的悼亡词为中心,进一步从感情表达和意境方面分析潘飞声对于纳兰词的接受。

纳兰性德《青衫湿·悼亡》近来无限伤心事,谁与话长更?从教分付,绿窗红泪,早雁初莺。 当时领略,而今断送,总负多情。忽疑君到,漆灯风飐,痴数春星。[7](P149)

这一首词写于康熙十七年七月妻子落葬后不久,纳兰因为妻子亡故,感到伤心痛苦,却又无人倾诉,而如今一个在地上,一个在地下,更使作者伤心落泪,精神恍惚,略有风吹灯晃,便怀疑是亡妻回来探望,然而这只是作者的一厢情愿,一时的欣慰又使作者陷入更大的痛苦。同样面对妻子逝世不久,潘飞声的词作亦表达了相似的感情。

潘飞声《金菊对芙蓉·仲夏,葬亡室于禅山带雾冈,夜宿山家作》

山黛描烟,桥腰朿翠,未秋先画秋容。奈啼乌唤客,暂买村醲。层云回首泉扃杳,葬玉棺,何处芳踪。佩声依约,知他归否,素袜凌风。 追念往事朦胧。早寒闺胆怯,何况尘封。问空山悄悄,依倚谁同。慰君只有秋衾梦,怕羁魂,未许相逢。镇无聊赖,斜欹短枕,诉与幽蛩。[18](P88)

这首词是妻子落葬之后所作,这与纳兰氏之词相似,只是纳兰性德表现的是一派痴情,而潘氏则是对亡妻的关怀,其中“早寒闺胆怯”是化用纳兰性德《青衫湿·悼亡》“忆生来小胆怯空房”[7](P338)一句。在情感上,纳兰性德体现的是对于亡妻身故的无法接受,痴心认为她会回来,因而活在更大的痛苦,即接受已死——认为未死——事实已死的来回转移中,潘氏则已接受了这一事实,情感转为关注亡妻在另一个世界的生活。从意境感情而言,两者都营造了孤独凄冷的幽伤情境,然而在深度上,纳兰词更具有细嚼的内涵,余味细长。

悼亡词的创作往往是在一些特定的时间或因为一些特殊物品而引起的,例如亡妻的生辰和饰物,潘氏和纳兰氏在这一方面也有相似的时﹑情﹑景之作。

潘飞声《鹧鸪天·十一月二十八夜,客楼听雨,感不成寐,明日是亡妇生辰,用成容若韵》

别泪更深作雨飘,布帷孤枕拥寒宵。遥思故阁萦蛛网,空剩游尘拂凤翘。 寻旧梦,更无聊,客楼花落又明朝。天涯默数飘零恨,两渡西溟望鹊桥。[18](P91)

纳兰性德《鹧鸪天·十月初四夜风雨,其明日是亡妇生辰》

尘满疏帘素带飘,真成暗度可怜宵。几回偷湿青衫泪,忽傍犀奁见翠翘。 唯有恨,转无聊,五更依旧落花朝。衰杨叶尽丝难尽,冷雨西风幂画桥。[7](P190)

潘飞声一词除了是对纳兰词的步韵之作之外,还可以看出两者之间在描写和意境上的相同之处。两者在序中都点明了创作时间是亡妻的生辰,在这一个纪念诞生的日子,应该庆生的主角却已是逝世的亡妻,这一个特殊的情境,引发了两位作者的一番感情思绪。两者都从描写室内的景物入手,视角继而落在亡妻的遗物上,从而引发作者对于时间流逝,物是人非的感慨,将对亡妻的情感提升到超越个人的层面,即时间的消逝,将所有人从出生带向死亡,而这又为两位词人带来一丝欣慰,即死亡的归宿将使自己和亡妻重聚。

两位词人除了对于亡妻的一往情深之外,他们的悼亡词也包含了一些新的内容,即记录妻子的言语,甚至是诗才的表现。如以下两首词:

纳兰性德《泌园春》(丁巳重阳前三日,梦亡妇澹妆素服,执手哽咽,语多不复能记。但临别有云:“衔恨愿为天上月,年年犹得向郎圆。”妇素未工诗,不知何以得此也。觉后感赋长调。)

瞬息浮生,薄命如斯,低徊怎忘。自那番摧折,无衫不泪;几年恩爱,有梦何妨。最苦啼鹃,频频别鹄,赢得更阑哭一场。遗容在,只灵飙一转,未许端详。 重寻碧落茫茫。料短发朝来定有霜。信人间天上,尘缘未断;春花秋月,触绪堪伤。欲结绸缪,翻惊漂泊,两处鸳鸯各自凉。真无奈,把声声檐雨,谱入愁乡。[7](P312)

潘飞声《泌园春·丁亥十月十夜,柏林客馆梦亡妇》

如此长宵,听雨听风,迴肠自支。想兰房遗挂,久萦烟网,花魂偷返,又杳天涯。旅枕秋凉,残灯梦瘦,莫道瑶宫总不知。分明见,是云鬟似旧,絮语迟迟。 相逢慢诉相思。问碧海鲸波鹤怎携。叹玉箫红泪,空沾絮果,檀奴青鬓,尚恋尘丝。钿盒三生,银槎万里,到死相依更不离(妇语如此)。翻然醒,记一声珍重,仙去移时。[18](P90-91)

纳兰在序中说自己的妻子不善于作诗,却在梦中留下了两句:“衔恨愿为天上月,年年犹得向郎圆。”在此借词序交代写作动机的同时,亦记述了梦中相遇亡妻的言语,为读者建立了一个忠心坚贞的女子形象,同时也塑造了作者情深意长的孤独形象,接下来的词境基本上就是对于现实﹑梦境﹑过去的交插忆述。潘氏则直接将亡妇在梦中的话语融入词中,除这首词之外,潘飞声亦曾将妻子的诗词化用到词中,如《浪淘沙·长相思室夜坐感赋》:“旧句思量,记曾柳外倚迴廊”即是化用其妻子“花阴一抹香如水,柳色千行冷化烟”和“花前怕倚回阑,望红是相思,绿是愁”的诗句,[18](P87)又如《菩萨蛮·花语楼夜起见月凄然成调》:“月也忆当时,凄凉花一枝”化用妻子题花语楼诗句“花枝入帘明月香”之事。[18](P88)在这首词中,作者从个人与故乡的距离,带到自己和亡妻的永隔,空间的距离是可以消除的,然而生者与死者则只有死亡才能重会,这又为词染上沉重的色彩。接下来的描写也和纳兰词相似,是现实和梦境中的交插述写和情感抒发。

上述的例子证明,潘飞声在词作方面不管文字结构,还是意境神态,都向纳兰词靠拢,从一开始粗糙的文字结构模仿,到后来对意境神髓的吸收,说明了他已经将纳兰词接受成为自己创作的养分,而这一主动吸收纳兰词的意识同时意味着词人肯定了纳兰词的文学地位。

如上文所言,潘飞声是有意识地学习纳兰词的晚清词人,然而潘氏是否同时接受了纳兰的词学思想呢?纳兰性德的词学思想可以从下列三条资料归纳:

诗乃心声,性情中事也。发乎情,止乎礼义,故谓之性。亦须有才,乃能挥拓;有学,乃不虚薄杜撰。才﹑学之用于诗者,如是而已。昌黎逞才,子瞻逞学,便与性情隔绝。[21](P562)

诗亡词乃盛,比兴此焉托。往往欢娱工,不如忧患作。冬郎一生极憔悴,判与三闾共醒醉,美人香草可怜春,凤蜡红巾无限泪。芒鞋心事杜陵知,只今惟赏杜陵诗。古人且失风人旨,何怪俗眼轻填词。词源远过诗律近,拟古乐府特加润。不见句读参差三百篇,已自换头兼转韵。[21](P375)

诗之学古,如孩提不能无乳姆也。必自立而后成诗,犹之能自立而后成人也。明之学老杜﹑学盛唐者,皆一生在乳姆胸前过日。[21](P563)

第一和第三条资料虽然是纳兰论诗之作,但亦可视为他对创作的普遍追求。谢章铤《赌棋山庄词话》说:“纳兰容若 (成德 )深于情者也。”[1](P3415)“竹垞以学胜,迦陵以才胜,容若以情胜。”[1](P3472)谢章铤通过对朱彝尊﹑陈维崧的比较,突显了纳兰词以情胜的特色,而第一条资料正证明纳兰在创作上对抒发个人情性的追求。纳兰认为创作是抒发个人情感,然而抒情并不是词的全部,还需要有才﹑有学,才学可以丰富和深化创作,简单而言就是以情为本,辅以才学。第二条资料是对词体的尊崇和创作的要求。纳兰认为词是承诗而起,上接《风》《骚》的精神,这与清初其他词人的观念是一样的,即将词和诗联结,为词体辨正源流。纳兰又认为写词应讲求比兴寄托,也就是所谓的“香草美人”﹑“芒鞋心事”,如纳兰《浣溪沙·姜女祠》借咏叹姜女祠,批评秦始皇不恤民苦修建长城,表达了对人民的怜悯。第三条资料表现了纳兰对建立个人风格的追求,他认为创作不能终身袭踏古人,学习古人只能是一个阶段,就像孩子需要乳姆,但长大了就应该独立,在学习古人之余,也应该摆脱前人的影子,走出自己的风格。综合而言,纳兰性德的词学理论基本上是讲求比兴寄托,抒发个人情性和建立个人风格。

在创作理念追求上,潘飞声可以说是和纳兰性德完全契合的。黄霖《近代文学批评史》评价潘飞声:“在艺术观上,他不附宗派,不树旗帜,祇是一般地鼓吹`以真切为旨'﹑`无情韵即不能谓之诗'。在这基础上,他强调自成一家。”[22](P437)“以真切为旨”﹑“无情韵即不能谓之诗”[23](卷1,P19a)基本与纳兰抒发个人情性相似,在潘氏早期词作中,相当大的一部份是抒发个人旅居海外﹑悼念亡妻的情感,如上文的悼亡词,可以说是潘氏对这一理念的实践。所谓的不附宗派﹑不树旗帜,正是对各家各派的充分吸收,从而建立自己的一种风格,不依附于一门一派之下,以致终身走在古人的影子下,不见自身面貌。潘飞声《在山泉诗话》提出:

近代诗家以单行集本风驰各省者,惟袁子才,厉樊榭﹑黄仲则﹑龚定庵及吾粤黎二樵,外此不多见。缘作者之诗自成一家之面目,故能受四海之欢迎 。[23](卷1,P4a)

古人制词,皆当自成一家,如屈子《离骚》﹑枚氏《七发》等类,依傍一空,独成己之格调,斯为可贵 。[23](卷1,P27b)

潘氏认为写词应该追求个人风格的建立,只有“自成一家”才能达到传扬天下﹑四海欢迎的目的,并以此作为创作上的最终目标。由此可见,潘飞声与纳兰性德在创作理论上同样追求个人情感性灵的抒写,并且不盲目追奉古人,而是以此为过渡,以自成一家之面目为最终目的。

然而,所谓词以抒情为主,基本上是继承诗缘情而发的思想。比兴寄托者,除了潘飞声以外,常州词派如张惠言﹑陈廷焯等都提倡比兴寄托﹑词继风骚的观念,可以说这是清代词人推尊词体所具有的共同思想。自成一家之面目更是所有文人创作的最终目的。因此,从纳兰性德的词学思想中其实无法找到其独特性,因而也无法审视晚清词坛对其词学思想的接受。

虽然纳兰的词学思想特色并不明显,然而纳兰词在晚清词学理论建构中却扮演一个重要角色。晚清文人在建构自己的词学理论系统时,往往以纳兰词直抒性灵的独特词风为例,纳兰词因而成为晚清许多词学理论的资源和组成部份,从而丰富了晚清的词学理论。本文命名为《晚清词坛与纳兰词的接受》正是因为关注到晚清词坛对纳兰词的接受是互动互补的性质。

陈廷焯虽然批评纳兰性德“意境不深厚,措词亦浅显”,然而批评对象也可以视为是理论系统的一部份,即反面例子。陈廷焯以纳兰词为例,批评其浅显和才力不足,正是为了提倡自己的“沉郁说”,从反面论述写词应该要“含蓄深远”﹑“意在言外”。从上文的论述其实可以发现纳兰性德和陈廷焯的词学思想是有相似性的,即推崇比兴寄托﹑风骚之旨,提倡才学兼备,然而纳兰词直抒性灵的特色太过明显,加上其悼亡词一往情深,情感不能含蓄内敛,往往放纵直抒,因此有违陈氏的理念。此外,纳兰又推崇填词应以情为本,才学辅之,陈氏则推倡词应感慨时事,关注民生,前者提倡个人性灵的抒发,后者提倡词的讽刺和诗史功用,故两人虽然有相似的词学思想,但本质不同,纳兰词遂成为陈廷焯词学系统中的反面例子。

然而纳兰词抒发性灵的特色却为况周颐和王国维所赏识,并且纳入自己的词学系统中,成为丰富他们词学理论的一个支柱。况周颐对纳兰词有这样的评价:“纯任性灵,纤尘不染。”[1](P4520)况周颐的眼光并没有受到常州词派“意在言外”和“比兴寄托”的束缚,他对“寄托”有这样的看法:“词贵有寄托。所贵者流露于不自知,触发于弗克自己。身世之感,通于性灵即性灵,即寄托,非二物相比附也。”[1](P4526)况氏认为填词不仅要讲求寄托,而且要融入个人的身世之感,将个人灵性也融入词中。如本文第二节所言,况氏《蕙风词话》中提倡“词宜有性灵语”,认为纳兰词的“哀感顽艳”正达到了“重﹑拙﹑大”的境界,况周颐《蕙风词话》曾提出:

吾听风雨,吾览江山,常觉风雨江山外有万不得已者在。此万不得已者,即词心也。而能以吾言写吾心,即吾词也。此万不得已者,由吾心酝酿而出,即吾词之真也,非可强为,亦无庸强求。视吾心之酝酿何如耳。吾心为主,而书卷其辅也。书卷多,吾言尤易出耳。[1](P4411)

况周颐在此提到的“以吾言写吾心”正类似于纳兰性德所提倡的“诗乃心声,性情中事也”,纳兰词直抒情性的特色正符合这一理念。况氏认为填词是以词人的性灵感受自然万物,再运以才学笔力,出以自己的言语,这和纳兰性德的以情为本,才学辅之和求自成一家之面目是相似的。况周颐在建构自己的理论系统时,于常州词派的“寄托”之外,加入对个人性灵的追求,进而提出“重﹑拙﹑大”的创作理念,而他所举的正面例子正是纳兰词。

类似的观念在王国维《人间词话》中亦有提到:

纳兰容若以自然之眼观物,以自然之舌言情。此由初入中原,未染汉人风气,故能真切如此。北宋以来,一人而已。[1](P4251)

王氏提倡“境界”说,又以自然真切为追求,他在《人间词话》对纳兰性德的评价正和上文况周颐的论说有相似之处,即在自然万物之前,词人填词除了是才学表现之外,尚要有个人的性灵寄予其中,而纳兰词情感动人以致达到清词鼎峰的原因,就在于他是一个自然真切的词人。纳兰性德以自己真挚的情感,体察自然万物,以自己之语言化而为词,故其词真切自然而又自成一家之面目。况周颐和王国维同样指出纳兰词抒写性灵的特色,而这个论点也可以从纳兰性德本人的词学思想得到证实。他们发现这一特点的同时将之纳入自己的词学思想中,在推崇纳兰词的同时提倡自己的词学观念,可以说,他们在纳兰词中发现了建构词学观念的资源,并且得到了一个成功的例子。

总结而言,纳兰词在晚清词坛的接受并不是一个呆板的过程。在晚清时期,已经有不少词人开始仿作纳兰词,同时亦出现像潘飞声这样有意识地学习﹑接受纳兰词的作家。潘飞声曾经评价纳兰词为“国朝词人之冠。”[23](卷4,P11b)这应该是潘飞声多年阅读﹑学习的经验总结,也可以说是对纳兰词经典地位的肯定。晚清词坛在接受纳兰词的同时丰富了词学思想。陈廷焯以纳兰词为反面例子,提倡沉郁含蓄的词风,况周颐和王国维则在纳兰词中发现性灵的特色,纳入自己的词学思想,在推崇纳兰词的同时提倡自身的观念。这些都反映了晚清词坛对纳兰词的接受并不限于别集的刊行﹑选本的收录和词话讨论,而是创作和理论并行,形成一种互动的关系。晚清词坛对纳兰词的接受已经出现了内在的吸收,通过这些词人对于纳兰词的学习和在词学建构上的运用,进一步巩固了纳兰词的经典地位。

四 结 论

晚清词坛对纳兰词的接受是一个重新发现和丰富自身发展的过程。虽然在清初,纳兰词已经得到广泛流传,但其后的一百多年间他却淡出了词坛的视野。即使纳兰词在一些选本中达到清初三人之一的高度,但在晚清之前,词坛对于这个同代词人的地位没有进一步的讨论。晚清时期,随着较好刊本的出现和词坛对词学的热烈讨论,纳兰词再次成为词坛的讨论焦点,在词话中确立了它的词史地位,更出现了结合创作实践和理论吸收的内在接受,进一步丰富了晚清词坛的创作和理论发展。

笔者认为晚清词坛对纳兰词的接受等于举起了清词的大纛。当时的人未必有这个意识,但从现在看来,纳兰词经典地位的确立,类似于苏轼诗地位的确立。诗至唐代已经到达一个顶峰,宋人面对这一高峰,除了从中获得许多资源以外,更面对着一个难以跨越的障碍。然而随着自身的发展,宋诗渐渐塑立一种有别于唐诗的风格——理趣。欧阳修﹑苏轼和黄庭坚等人经典地位的确立,更为宋代诗人塑立楷模,进一步奠定和巩固了宋诗在诗歌文学史上的地位。同样的,在宋词这一高峰之后,元明词陷入衰颓,直到清初才展现新的生命力。所谓清词为词之中兴,除了词人﹑词作数量上的突破,词体得到尊崇,词学理论的探讨建构之外,更在于作家经典地位的确立。晚清词坛对纳兰词的接受正是为清词建立了一个相对于宋词的里程碑,清词不再需要蹈袭宋人的脚步,她已经有了属于自己的标帜人物,那就是纳兰词。蔡嵩云《柯亭词论》提出学小令的一个途径是“由潄玉以上规后主,参以后唐之韦庄,辅以清初之纳兰”,[1](P4904)虽然他已经提出学习纳兰性德,但他并没有意识到将纳兰独自提出来成为一家去学习,仍然受到尊唐宋思想的限制,潘飞声则开始直接从纳兰词切入学词,反蔡氏之道而行,由纳兰而上窥唐宋。这一转变或许可以认为是清人发现了从纳兰词可以上溯到晚唐五代的脉络,从而确立了纳兰词的经典地位,同时不自觉地为清词建立了可以和宋词相媲美的经典词人,为清词在词史上奠定了自己的地位。

[1]唐圭璋.词话丛编[M].北京:中华书局,2005.

[2]孙敦恒.王国维年谱新编[M].北京:中国文史出版社,1991.

[3]汪龙麟.纳兰词的世纪回顾[J].文学评论,2001(3).

[4]赵秀亭.清代至民国时期的纳兰性德研究述评[J].阴山学刊,1989(3).

[5]闵丰.清初清词选本考论[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[6]张秉戍.纳兰性德词新释辑评[M].北京:中国书店,2001.

[7]纳兰性德著,张草纫笺注.纳兰词笺注修订本[M].上海:上海古籍出版社,2003.

[8]陶祝婉.纳兰性德词集版本述评[J].温州职业技术学院学报,2004(3).

[9]王兆鹏.词学史料学[M].北京:中华书局,2004.

[10]谭献.箧中词(杨家骆《历代诗史长编》本第二十一种).台北:鼎文书局,1971.

[11]陈廷焯.词则[M].上海:上海古籍出版社,1984.

[12]陈水云.近现代词学史上的纳兰词研究[J].大连民族学院学报,2005(6).

[13]严迪昌.清词史[M].南京:江苏古籍出版社,1990.

[14]谭新红.清词话考述[M].武汉:武汉大学出版社,2009.

[15]叶程义.王国维词论研究[M].台北:文史哲出版社,1991.

[16]陈乃乾.清名家词[M].香港:太平书局,1963.

[17]潘飞声.说剑堂集(25种本)[M].光绪刻本.

[18]潘飞声.说剑堂集[M].香港:龙门书店,1977.

[19]南京大学中国语言文学系全清词编纂委员会编.全清词·顺康卷[M].北京:中华书局,2002.

[20]张宏生主编.全清词·顺康卷补编[M].南京:南京大学出版社,2008.

[21]康奉﹑李宏﹑张志编.纳兰成德集[M].北京:北京古籍出版社,2006.

[22]黄霖.近代文学批评史[M].上海:上海古籍出版社,1993.

[23]潘飞声.在山泉诗话(何藻辑《古今文艺丛书》本)[M].扬州:江苏广陵古籍出版社,1995.