人民调解协议履行的保障措施①

2011-11-04易玲,易亮

易 玲,易 亮

(1.湘潭大学法学院,湖南湘潭411105;2.中南财经政法大学法学院,湖北武汉430073)

人民调解协议履行的保障措施①

易 玲1,易 亮2

(1.湘潭大学法学院,湖南湘潭411105;2.中南财经政法大学法学院,湖北武汉430073)

人民调解协议的履行是整个人民调解制度的核心,完善人民调解协议的履行保障措施对人民调解制度的具体运用具有重要意义。民法理论中民事合同的履行方式可以分为自觉履行、督促履行和强制履行。由于人民调解协议具有合同效力,人民调解协议的履行保障措施也可以比照民事合同履行的三种方式设置。

人民调解协议;保障措施;自觉履行;督促履行;强制履行

Abstract:The performance of People’s mediation agreement is the core in the system of People’s mediation.Therefore,the enhancement of safeguard measures in the performance of People’mediation agreement have great significant to the system.Theory of civil law performance can be classified into consciously performance,supervising performance and compulsively performance.Because people’s mediation agreement has the effect of contracts,the three ways performance according to a civil contract can fulfill people’s mediation agreement security.

Key words:People’s Mediation Agreement;safeguard measures;conscious performance;supervised performance;enforced performance

人民调解制度的原型是中国传统的民间调解,萌芽于我国土地革命。建国后,1954年2月政务院颁布的《人民调解委员会暂行组织通则》正式确认人民调解委员会是群众性的调解组织。长期以来人民调解作为民间纠纷的解决机制,一直发挥着社会纠纷解决的主力军作用。“中国法律制度最引人注目的一个方面是调解在解决纠纷中不寻常的重要地位”。[1]而人民调解协议作为人民调解制度的核心,其是否得到履行,是直接关系到纠纷最终能否得以解决的重要问题。然而,对于人民调解协议的性质与效力问题,一直未有官方定论,[2]学者们对此也仍是见解不一。但大多数学者主张人民调解协议应当具有特殊的合同效力。[3]不过,人民调解协议具有合同效力并不意味着能保证其得以履行,而人民调解协议履行率的高低就直接决定了当事人对人民调解制度的信任程度,故完善人民调解协议的履行保障措施,对人民调解制度的具体运用具有重要意义。

一 直接赋予强制执行力的制度缺陷

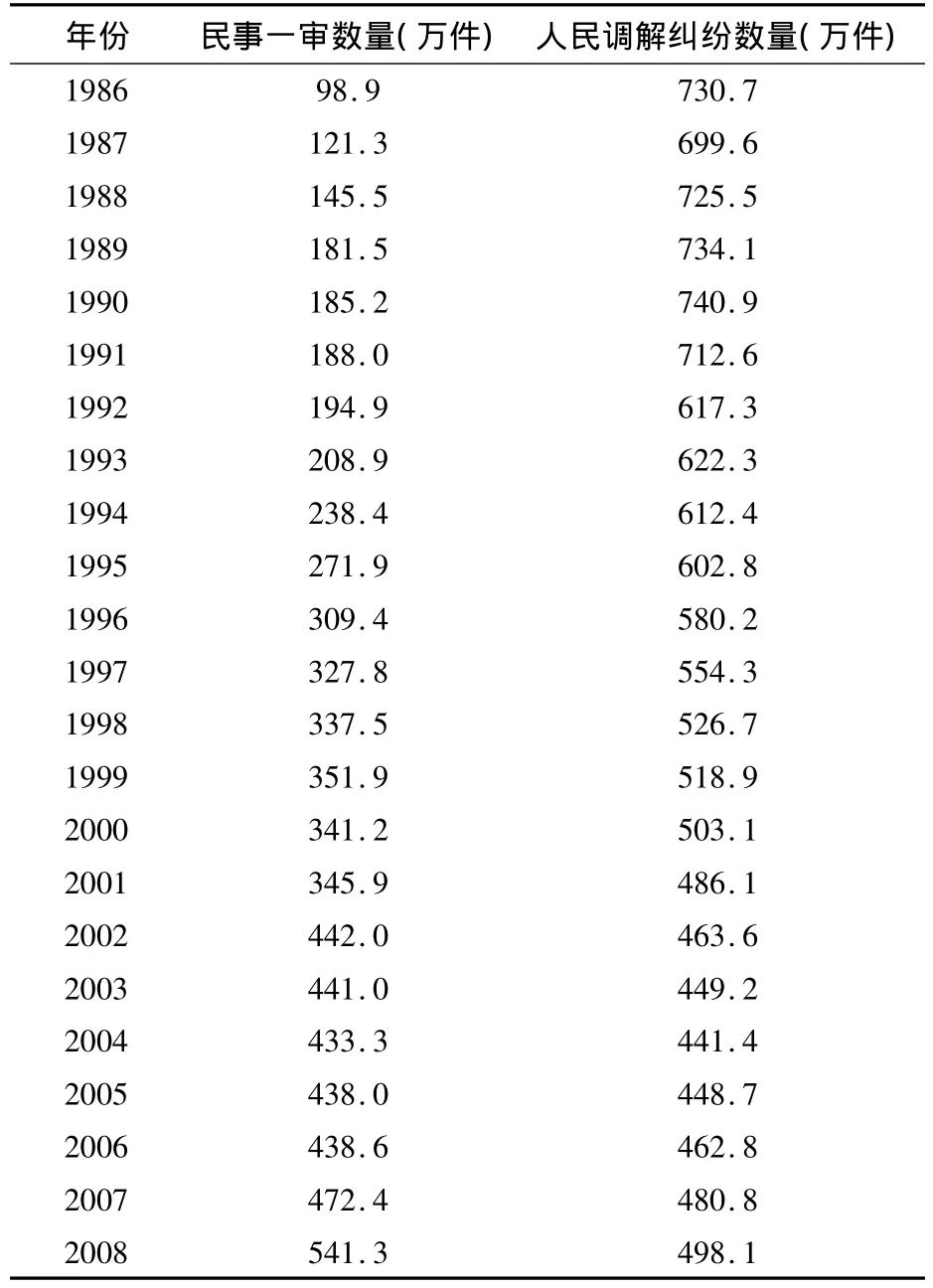

在实践中,由于社会生产和生活方式的不断更新与制度本身所存在的滞后性矛盾日渐突出,外加人民调解协议仅仅具有合同效力,没有强制执行力和具体的保障措施,以至于人民调解制落后于社会发展,从而一度出现了信任危机。据《中国法律年鉴》显示,相对于上世纪80年代来说,人民调解制度在纠纷解决机制中的作用明显下降。1986年人民调解处理的纠纷总数为730.7万件,同年民事一审结案数量为98.9万件,诉讼与人民调解的比例为13.5%;而到2002年人民调解民间纠纷463.6万件,而民事一审结案数量442.0万件,诉讼与人民调解的比例为95.3%。人民调解作为一种极为有效的社会纠纷解决机制,本应该在社会上发挥无比重要的纠纷解决作用,然而据数据显示其远远没有发挥出应有的优势作用,以下表格足以说明。

表1 民事一审案件数量与人民调解纠纷数量的比较

据法制日报报道,采取人民调解解决纠纷的方式因无强制执行力作保障,致使多数当事人不论大小纠纷全涌入法院。可见,社会需要新的法律救济方式。中国社会科学院法学研究所研究员莫纪宏教授认为“由于非司法调解缺少法律上的约束力,经过调解处理过的纠纷反悔率较高,容易流向其他渠道,没有能够起到疏导和分流社会纠纷应有的作用。”我们知道人民调解协议的履行是人民调解制度的生命线,因此,寻找如何保障人民调解协议履行的措施,对于完善人民调解制度,充分发挥人民调解的优越性具有重要的作用。

但问题是,如果我们直接在调解制度中引入强权的保障,赋予强制执行力,也许实践中确实能够使一部分调解协议得到切实履行,而且国外如日本目前的做法就是如此,[4]即直接赋予人民调解协议可执行力。然而,结合中国的社会环境,特别是目前人民调解员的素质偏低,对调解员的选拔制度尚未形成,所以我们并不能保证人民调解就一定成功;即便能成功,其协议结果是否是出自于当事人的内心自愿也很难预料。如此等等,在这些难题尚未解决,配套措施尚未建立的情况下,强行赋予执行力,很可能出现理论与实践的脱轨,其结果会使人民调解制度形同虚设,甚至会使人民调解机制沦落为“二流”的司法调解或行政调解。

二 人民调解协议的保障措施之新视角

(一)自觉履行的保障措施

我们可以换个角度考虑,大家都熟知:民法理论中民事合同的履行方式可以分为自觉履行、督促履行和强制履行。自觉履行和督促履行都是由义务人自愿履行其义务,而强制履行则是在义务人不履行时由国家公权力介入强制执行承担合同责任。由于人民调解协议具有合同效力,我们可以从这三方面探讨人民调解协议的履行保障问题。

人民调解协议是双方互相协商所达成的合意,符合私法自治的民法基本原则,应当具有合同的效力,最高院的司法解释也明确了这一观点。可问题就在于确认其合同效力并不能保证人民调解协议就能得到履行,协议的达成只是纠纷的暂时解决,当事人仍然面临再起纠纷的可能,[5]合同有可能不履行或者违约。在一方违约不履行人民调解协议的时候,另一方又不得不再次求诸纠纷解决机制。解决纠纷的服务成本明显增加了,当事人基于成本效益的考量,当然有可能对人民调解制度的可信度予以怀疑,进而直接择优选择诉讼途径。

但如果我们从经济学的角度来分析,因为违约或者守约都是需要考虑成本的,若想使义务人自觉履行协议,就应当从制度设计上给予其足够的压力使义务人认识到违约成本可能会高于履约成本,这样,自觉履行人民调解协议的成功率才会大大增加。而在民法理论上,为了保证义务人自觉履行合同义务,可以通过以下几种方式选择保障合同的履行。

首先,双方可以在合同中约定违约金条款,违反合同义务的应当承担一定的惩罚性赔偿,承担违约金责任无形中增加了当事人的违约成本,当事人在考虑是否违约时就会把违约金内化于自己将来的违约成本支出当中。

其次,根据民法的担保理论,为保证债权人的债权得到清偿,债权人可以要求债务人提供担保。而以担保标的的划分标准,又可以分为一般担保和特殊担保。一般担保即以债务人的全部财产为责任财产,担保其债务的履行,其行使方式为在债务人积极侵害债权时行使撤销权和在债务人消极不履行债务时可以行使代位权。特殊担保包括为以预先交付一定之价金并以该价金作为担保债务的履行方式、以第三人担保债务履行者为保证和以特定之物为标的作为债务履行担保者为担保物权。

因此,我们可以在制作人民调解书的时候在人民调解协议书中预先约定违约金条款。这样,在另一方违约不履行人民调解协议的时候,另一方可以请求承担违约金责任;或者,如果调解书以支付价金为目的,则可以由第三人作为保证人担保协议的履行;或可以约定在义务人或第三人提供特定的物上设定担保物权,以保证协议的履行;或者可以采取预先支付一定之价金,在另一方履行协议的时候充当协议的履行;而若不履行时则承担定金责任,没收定金,并承担违约责任。

吸附量(qe(mg/g))和吸附去除率(φ)可以衡量炭化花生壳及活性碳纤维对水溶液中Cd2+的吸附能力,由下列公式进行计算:

(二)督促履行的保障措施

督促履行严格地说,其本质上也属于自觉履行,因为督促履行尽管有第三方或权利人在义务人不履行义务时主动向其催告,施加一种无形的压力,迫使其履行协议义务。而最终是否履行,还在于义务人自愿。当然无论是自觉履行还是督促履行,其中并没有强制力的介入。

对于督促人选择,我们可以优先考虑人民调解委员会。其理由如下:

首先,人民调解委员会作为纠纷调解的主持人,为了促成调解协议的达成,肯定倾注了不少物力和精力。人民调解协议是否能够得以履行,纠纷是否真正得到解决本身也包涵了当事人对调解员的信任,代表着人民调解委员会的威严。因而,相对于其它机构及人员,人民调解委员会对调解成功并得以实际履行的愿望要强烈得多。

其次,人民调解委员会作为纠纷调解人,对于纠纷的始末以及当事人的具体情况了解得更清楚,而且相比基层政府和人民法院而言,人民调解委员会更具有鲜明的群众性,不具备压迫感,当事人也比较容易接受。笔者走访了一些中发达地区的乡村及街道办,寻访当地居民并交流后深有体会,绝大多数居民首先会选择调解的方式解决纠纷,而人民调解员作为调解主持人是首当其冲的选择。

再次,人民调解协议的履行是人民调解能否最终解决纠纷的衡量标准。人民调解委员会的工作绩效评定,不能仅仅依据是否达成协议,关键在于人民调解协议是否得到实际履行。试想尽管当事人达成协议的成功率很高,但落实到实际权利义务是否能够获得实现等实质问题上就相互推脱,患得患失,最终不仅当事人的权益不能有效的得以保护,而且也损害了人民调解委员的积极性,这样的人民调解制度就形同虚设。

因此,由人民调解委员会督促人民调解协议的履行具备一定的优越性。在义务人不履行协议义务时,另一方可以持人民调解协议申请人民调解委员会督促义务人履行人民调解协议,人民调解委员会应当配合当事人,督促义务人履行协议义务。至于督促制度如何建构则是“题外话”,需另文探讨。

(三)强制履行的保障措施

选择强制履行“情非得已”,这种保障措施是底线,是一种次优的选择,因为强制手段的运用是需要成本的,动用国家强制力本身就是一种很不经济的方式或手段。但是,在穷尽一切手段后仍不能使协议得到履行,政府“恶”的角色在维护正义的时候必须得以彰显,拿出“强硬的武器”。但我们所设计的强制履行人民调解协议的制度并不是简单的由公权力机关介入,强制达成协议。人民调解制度在本质上是一种散发着浓浓人情味的民间自治性纠纷解决方式。要处理好“自治”与“强制”之间的关系,关键在于如何设计程序,人民调解协议的效力问题作为程序过程中出现的的一个问题,最终只能依赖程序来解决。[5]我们可以通过一定的程序设计来赋予人民调解协议以可执行力,而其中最重要的就是涉及到对人民调解协议的审查。

首先是审查的机关问题,我们要做的首先是审查双方达成的人民调解协议是否符合法律的规定。那么谁将拥有这一审查权呢?我国台湾地区对待人民调解协议的效力问题的处理方式颇值研究,其《乡镇市调解条例》第二十六条第一款前段规定:“乡、镇、市公所应于调解成立之日起十日内,将调解书及卷证送请移付或管辖之法院审核”。在大陆,原则上人民法院拥有强制执行权,又因为人民法院是专门的司法机关,对法律问题有着比较成熟的审查程序,将人民调解协议的审查权赋予人民法院还可以发挥人民法院对人民调解委员会的监督和指导作用。

其次是审查的内容问题,人民法院对人民调解协议的审查范围有多大,内容的有效与无效等是我们在设计制度时都必须考虑的因素。众所周知,我们每个人都是自己利益的最佳判断者,一切选择源于自愿,法院在审查人民调解协议的效力的时候,最重要的就是审查人民调解协议的达成是否违背了当事人的自愿原则,人民调解协议的合法性基础就在于当事人对自己权利的自由处分。如果人民调解协议时在违背自己意愿的情形下达成的,那我们就有相当的理由否认该协议的效力,人民法院也应当确认该人民调解协议无效。

另外,当事人之间的协议尽管只在当事人之间发生效力,但是,我们知道法律却涉及公共利益,法律秩序本身就是各种利益关系的权衡结果。因而,如果当事人之间的协议违反了法律的禁止性或强制性规定,或者当事人之间的协议有违公序良俗,则法院可以确认该协议无效。因为法律不能使违反法秩序本身或伦理秩序的协议在法律上具有强制力。[6]对于人民调解协议的形式审查问题,经人民调解委员会调解达成的人民调解协议作为一种正式的法律文书,应当具有书面形式,并且加盖调解委员会的印章,这样才能增强人民调解制度的公信力;对于不具有这些形式的,人民法院可以要求补正,不补正的确认无效。

最后,经人民法院司法审查予以确认的,涉及的就是人民调解协议如何得到履行的问题。对于审查符合法律规定的人民调解协议应当确认其效力,并应当出具人民调解协议的司法确认决定书。该决定书应当与人民法院的判决书、裁定书具有同等效力。在义务人不履行协议义务的时候,当事人可以持该决定书向人民法院申请强制执行。

综上所述,人民调解协议的履行问题直接关系到人民调解的目的是否能够达到,这也是当事人信任人民调解制度的基础,从而在很大程度上影响着人民调解制度的发展。我们在考虑如何保障人民调解协议的履行方面,首先要确保人民调解本身所具备的“民间”特性不褪色,这是一个基本要求,其本质要求就是意思自治,国家公权力不能过多介入;同时,国家也不能放任人民调解任其随意发展。正如市场与政府的关系,市场需要自由,一个自由的市场才能充分竞争,才能使资源得到优化配置;但是市场的正常运转离不开政府的保障,市场与政府就像两只手,要同时作用才能保证市场的正常运行。同样,人民调解制度是在充分尊重当事人的意思自治前提下,国家在迫不得已的情况下介入人民调解制度,从而保障当事人的调解协议得到正常履行,这既是民心之所向,也是人民调解制度发展的内在要求。我们可以期待人民调解制度将在多元化社会纠纷解决机制中发挥越来越重要的作用,为和谐社会的构建作出重要的贡献。

[1]科恩.现代化前夕的调解[M]//强世功.中国调解制度研究.北京:中国法制出版社,2005:58.

[2]梁德超.人民调解学[M].济南:山东人民出版社,1999:144.

[3]尹 田.人民调解协议应视为民事合同[N].人民法院报,2002-09-30.

[4]张艳斐,高翔.日本法院附设调停制度与我国法院调解制度的比较研究[J].法制与社会,2007(2).

[5]江 伟,廖永安.简论人民调解协议的性质与效力[J].法学杂志,2003(2).

[6]王泽鉴.民法总则:增订版[M].北京:中国政法大学出版社,2001:289.

责任编辑:黄声波

Safeguard Measures for People’s Mediation Agreement

YI Ling1,YI liang2

(1.School of Law,Xiangtan University,Xiangtan,Hunan 411105;2.School of Law,Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan,430073)

DF5

A

1674-117X(2011)01-0026-04

2010-07-05

易 玲(1980-),女,湖北荆州人,湖南工业大学法学院讲师,湘潭大学博士研究生,主要从事诉讼法研究;易 亮(1987-),男,湖南娄底人,中南财经政法大学硕士研究生,主要从事民商法研究。