浅析宗教旅游中地方文化的体现

——以全州湘山寺为例

2011-10-25龚家勇

龚家勇

(桂林理工大学,广西 桂林 541004)

浅析宗教旅游中地方文化的体现

——以全州湘山寺为例

龚家勇

(桂林理工大学,广西 桂林 541004)

宗教旅游的发展已经进入到一个全新的时期,客源市场不断扩大,宗教旅游的形式也多种多样。湘山寺是传统的佛教寺庙,在桂林市建设国家综合旅游改革试验区的大环境中形成自己的发展规划。文章通过对宗教旅游研究的简单概述,结合湘山寺的佛教文化和全州的地方文化的特点,阐述了融合地方文化的湘山寺旅游产品体系,以期达到地方文化和宗教旅游能和谐圆融,共同发展。

湘山寺;寿佛文化;石涛艺术文化;产品体系

宗教旅游的发展,最早或许可以追溯到魏晋南北朝时期的法显西行求法,游历印度各个国家,著有《佛国记》一书传世,之后的玄奘、鉴真等法师都是著名的佛教旅行家。不过这时的佛教游历行为不能称之为宗教旅游,只是作为一种宗教信徒的朝圣活动,不具备宗教旅游的现代特征。20世纪80年代前后,随着文化旅游的兴起,宗教文化旅游才逐渐受到人们的重视,并作为一种专项旅游受到政府和学者们更广泛的关注,并为之兴起了大批的宗教旅游胜地,如:梵蒂冈、麦加、耶路撒冷、西藏等地。

(一)研究综述

国外对宗教旅游的关注和研究较早,20世纪60年代起,就有学者和社会人士探讨宗教文化和生态环境之间的关系。但真正的学界对宗教旅游的研究还是从20世纪70年代才开始的,而最早的研究方向主要是是从社会学入手,研究宗教朝圣与大众旅游之间的关系。随着宗教旅游的不断发展深入,越来越多的学者加入了宗教旅游研究的行列,宗教旅游著作也层出不穷。Vukonic结合经济学与社会学的理论成果,在其《旅游与宗教》一书中指出宗教对旅游活动的巨大影响,其吸引物并非宗教信仰的推动,主要是宗教建筑的文化和历史价值。在宗教旅游研究的学术著作中,由瑞泽和墨菲(Raj &Morpeth,2007)主编的《宗教旅游与朝圣节庆管理》( Religious Tourism and Pilgrimage Festivals Management)一书可谓集大成者,该书收集了许多学者关于宗教旅游的最新研究成果,涉及宗教与旅游的关系、宗教旅游的全球化、宗教旅游者的动机、宗教旅游可持续发展、宗教遗产地管理等5个方面的研究内容,同时还包括了8项案例研究,是宗教旅游研究者们必读参考书目之一。2006年,首届世界宗教旅游大会(1st International Conference On Religious Tourism)在塞浦路斯召开,宗教旅游的重要性、产品开发和营销、发展前景、宗教地保护等问题作为会议的主要议题展开了广泛的探讨和研究。紧跟这次会议的脚步,2007年世界旅游组织在西班牙举办了主题为“旅游、宗教与文化对话”的国际研讨会( International Conference on Tourism,Religions and Dialogue of Cultures),其中宗教旅游是会议的中心议题,宗教旅游目的地的可持续发展成为宗教旅游研究的中心议题。

国内的宗教旅游活动开展较早,具体的宗教旅游活动已无从考证,但国内最早对宗教旅游进行专业研究的要属陈传康教授,他于1986年提出了开展以元山寺为中心的宗教旅游,作为资源开发的一个层次。1988年,他在原有研究的基础上,论述了如何制定合理的政策和措施正确提倡宗教旅游。在陈传康教授的带动下,国内学者纷纷开始从功能、效用角度来研究宗教与旅游的关系。目前形成的一种共识就是宗教与旅游表现为双向互动关系:一方面,宗教文化既可以作为一种专项的旅游资源,进行旅游开发,获取经济效益和社会效益;另一方面,旅游业的发展也可以提高宗教旅游目的地和宗教文化的知名度,有利于宗教文化的继承、传播、交流和研究,从而有利于宗教文化的保护和发展。因此,宗教文化和旅游业在根本上并没有什么本质的矛盾,只要能够合理处理两者的关系,善加引导和利用,就可以实现宗教与旅游的互利双赢。

无论是国内学者还是国外学者,虽然对宗教旅游的定义尚无定论,但都认为宗教旅游者的核心动机是宗教文化体验。因此,目前没有争议的是:宗教旅游作为一种以宗教文化为核心的旅游形式,应该包括宗教信仰者的朝圣活动以及一般旅游者的宗教文化体验活动。

(二)湘山寺宗教旅游的特殊性

1.湘山寺在历史中的地位

湘山寺位于全州县城西北湘山脚下。唐至德元年(756),为僧人释全真(湖南郴州人)所创建, 初为净土院。根据《湘山志》的记载,北宋真宗(998~1022)时由宋真宗赐额改净土院为景德寺,景德乃为宋真宗年号。南宋绍兴五年(1135),宋高宗更名为报恩光孝禅寺。因该寺建在湘山一下,故称之为称“湘山寺”,又因全真法师被世人尊称为“无量寿佛”,俗称“寿佛寺”。 湘山寺自创建以来,其规模在历代更迭和兴衰交替中日渐扩大,至宋时最为鼎盛,寺院面积曾一度达到18000 余平方米,有“兴唐显宋”之说及“楚南第一禅林”之誉称。 1988年湘山寺遗址被列为县重点文物保护单位,1994年被列为广西自治区重点文物保护单位。

2.湘山寺在佛教中的影响

湘山寺迄今已有1200多年的历史,是广西最古老的佛教寺院。全真法师初创时期考虑官场民间风华不净,取名为 “净土院”。随着佛教与湘山寺的不断沿革和发展,湘山寺历代的主持喝僧侣在修行和教化民众中取得了不少成就,在禅宗寺庙中的颇具影响力。全真法师遵从佛教“修行在心不是身,主在修而不在为”的法旨,从净土院时期的隐静祠到现在的天台院,世代为比丘尼修行之所,而在佛教中比丘与比丘尼同院修行的情况十分罕见,在佛教寺庙的发展当中具有一定的代表意义。元至大四年(1311年),高丽国王派专使出访湘山寺,给妙明塔送来金轮相顶——一种晚上能发光的夜明珠,还送来八宝庐、如来佛像、凤翅帽、金字《严华经》、金绣千佛袈裟、金钵盂等六件宝物。乾隆四十八年(1783年),安南国(今越南)朝贺使湛轩黄仲政,专程到湘山寺朝佛,并题词刻石,今存。湘山寺在佛教的国际传播当中也占有一席之地。正是出于这种影响力,明万历年间改湘山寺所在的清湘县为全州,取全真和尚之“全”冠以州名之首。以出家人之号冠地名在中国地名史仅此一例,足见全真大师和湘山寺在佛教文化和当地文化地位之高。

(三)全州地方文化的特点

1.寿佛文化

全真(?~867),生年尚存在争议,一般认为其现世寿为130~160岁左右,出生于郴州程水乡(今属湖南资兴县)天寿里周源山,小名周宝。16岁到郴州城西北开元寺落发受戒,获赐法名全真。后至湘山寺开山授徒,人称宗慧禅师,乃牛头宗径山法钦禅师的法子,在民间信仰和禅宗历史上具有相当的影响力。在民间,由于他法术神奇,救苦救难,生前已被诸多信众尊为无量寿佛,圆寂后更是形成了地跨数省、绵延千年的无量寿佛信仰,民间的两个节日就与寿佛信仰相关:二月初八香花会与七月七日晒衣会;在禅宗历史上,从湘山宗慧禅师开始,将牧牛喻与禅宗修行的三关相配,并谱为歌诗,开启了以华丽文辞、优美文体和隽永禅意相结合的偈颂来说禅的历史,不但开启了新的说禅方式,而且丰富了禅文学的内容。

根据《寿佛记》和《湘山志》的记载,宗慧禅师的思想主要体现在其两本著述当中:一本名为《遗教经》或《遗教》,主要由弟子圆镜、圆鉴编辑而成,此书共12部,每部12卷,共计144卷,总字数超过10万字,主要收录宗慧在覆釜山演经台所演说开示的歌偈。另一本名为《湘山百问》,此书相传由宗慧门徒汇录而成,主要内容是收录宗慧禅师平日与法子和佛教信众之间的应接问答。令人遗憾的是,此二书经历数次的兵火战乱之后,《遗教经》已散失,仅《湘山百问》残篇尚存,《湘山志》中有录,总共97问。

2.石涛艺术文化

石涛,原籍广西桂林,为广西全州人,姓朱名若极,是明靖江十三代王朱亨嘉之子。生于1636年。清兵杀到桂林时,他隐姓埋名入湘山寺为僧,曾号苦瓜和尚、大涤子、小乘客、零丁老人、清湘老人、瞎尊者等。石涛作画构图新奇,力求布局新,意境新。他尤其善用“截取法”以特写之景传达深邃之境。石涛的画作也讲求气势,笔画到处,恣意洒脱,不拘小节,作品中豪放磅礴的气势,以奔放之势见胜。对清代以至现当代的中国绘画发展产生了极为深远的影响。其传世的画作主要有:《搜尽奇峰打草稿图》、《淮扬洁秋图》、《惠泉夜泛图》、《细雨虬松图》、《梅竹图》、《墨荷图》、《竹菊石图》等。其著作《苦瓜和尚画语录》,阐述山水画创作与自然的关系、笔墨运用的规律及山川林木等表现方法。强调画家要面向现实,投身到大自然中去,“搜尽奇峰打草稿”,创造自己的艺术意境。主张“借古以开今”,反对“泥古不化”。这些绘画思想对近代有重大影响。石涛和 朱耷、弘仁、髡残一起,号称“清初四僧”,受到张大千的极力推崇。

(四)宗教旅游产品的规划与设计

1.宗教旅游市场分析

宗教旅游市场具有其它市场无法比拟的特殊性,宗教讲究的是隐私、独立和神圣性,旅游需要的是开放、体验和娱乐性,二者在一定范畴上具有冲突性,但这种冲突性并不是根本意义上的,而正是这种冲突性,使得宗教旅游市场呈现出其特有的消费群体:

(1)高信仰低消费的“僧侣”

地位:领导型,是目标消费群中的意见领袖,是市场的先知先觉者;规模:消费人群的规模不大,但对项目的性质和地位有决定性的影响;需求:朝圣、宗教学术交流、说法传法、法会活动、云游挂单等;消费行为:专程而来,驻留的时间较长,但消费能力较低。

(2)高信仰中高消费的“佛门居士”

地位:标志型,是目标市场的领头羊,与僧侣一起是市场的先知先觉者;规模:消费人群的规模相对较大,对项目的性质和地位有决定性的影响和示范性作用;需求:朝圣、法会活动、佛学研修、禅修、艺术和疗养等比较感兴趣;消费行为:通常是专程而来,旅游持续时间较长,重游率,高消费能力也相对较高。

(3)中信仰中高消费的“民间信仰者”

地位:主导型,是项目目标市场的追捧者和标榜者;规模:项目的主力消费群,数量众多,消费力强;需求:对朝拜、许愿还愿、法事活动和禅修比较感兴趣;消费行为:从众心理强,专程而来和长线旅游者的比例相当,重游率较高,尤其是法门寺及其周边地区的朝拜者已形成定期朝拜的风气。

(4)低信仰中高消费的“非佛教游客”

地位:跟进型,是项目目标市场的追随者;规模:本消费人群庞大,“与民间信仰者”一起构成项目主力消费群。随着项目知名度的扩大和景区的全面开发,本人群将有快速的增长,发展潜力大;需求:烧香拜佛,祈祷还愿,游览宗教建筑、园林环境、艺术品、欣赏宗教音乐、书法艺术、品尝宗教饮食,购买宗教纪念品,及项目所在区域的历史文化和民俗风情;消费行为:多数是跟随旅行团而来的长线旅游者,驻留的时间短,一般会在当天离开,消费较强,但重游率低。

2.湘山寺旅游产品策划思路

宗教旅游产品具有其独特的特点,宗教旅游资源的吸引力是由其在宗教界的影响和宗教人物在民间的影响所决定的,宗教旅游是一种带宗教性质的旅游,无论游客是否具有宗教信仰,在宗教旅游地的旅游活动绝大部分都具有宗教的根源,因此其旅游产品也具有很强的向心力。

湘山寺作为“楚南第一禅林”,在南禅中享有较高的盛名,其禅宗的文化底蕴是湘山寺的立寺之本,也是湘山寺旅游资源中最需要保护的文化之源,同时也是其它旅游项目和产品开发的核心依据,这是湘山寺的宗教文化资源。湘山寺的地方文化资源主要是寿佛文化和石涛艺术文化,两种文化资源都是依托于佛教文化之下地方特色文化,根据宗教旅游地的规律,只有佛教信众认同其宗教地位,游客才会跟进。因此,旅游产品的策划思路首先要正本清源,保护佛教文化的纯洁性。在保护的前提下依托寿佛文化和石涛艺术文化着力发展佛教朝拜、佛教体验等旅游项目,注重与寿佛文化和石涛艺术文化同本同源的佛教养生和佛教艺术等旅游项目,并结合全州其它地方文化和民风民俗,在之前项目的发展当中融合佛教观光、都市佛教、佛教节庆等项目,既能把湘山寺建设成文化底蕴深厚、生态环境宜人、建筑设施齐全的高品质宗教旅游区,又能依托湘山寺,使其成为整个全州的文化标杆和地方象征,推动整个全州和桂林市的文化市场化和文化产业化。

3.湘山寺旅游产品体系设计

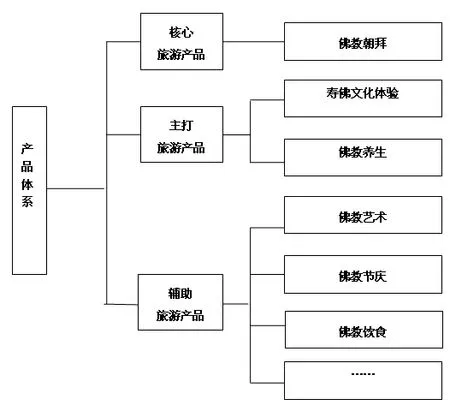

根据宗教旅游市场的特殊性,依托湘山寺的文化资源特色,结合宗的湘山寺和全州县的实际情况,将湘山寺的旅游产品分为核心旅游产品、主打旅游产品和辅助旅游产品。如下图所示:

核心旅游产品为佛教朝拜,湘山寺的核心旅游产品并不是最盈利的部分,却是吸引游客的最核心部分,也是湘山寺必须重金发展的项目。根据录康熙《湘山寺》全图,在寺庙布局上尽量按照古湘山寺的原貌进行恢复,重建钟楼、鼓楼、天王殿、大雄宝殿、伽蓝殿、布经楼、寿佛殿等主体建筑。核心的朝拜区内不能出现明显的商业设施,主要体现湘山寺的宗教地位和宗教影响,是一个信众、香客和游客启迪智慧、洗涤灵魂的纯洁宗教场所。

主打旅游产品为寿佛文化体验和佛教养生,这其中主要突出寿佛文化,以全真法师作为代表的无量寿佛崇拜是该产品主要的市场基础。游客借助佛家“戒定慧”的修行法门,以佛教体验、寿佛养生、戒定禅修的方式,体悟佛家智慧之时感受佛教修行的必要和寿佛文化的博大精深。在具体的产品设计中,用养心、养神、养身等梯进方式体验佛教养生,养心主要通过禅宗的明心见性、见性成佛的禅修理论,以讲法、禅定、公案等方式,使众生在纷繁嘈杂的尘世之外体会佛教心外无物的清净寂寞。养神主要通过禅乐、静坐等方式,修生养神,禅宗素有“茶禅一味”之说,养神的佛茶与日本茶道的“和静清寂”同根同源,引导众生平抑精神之道。佛门气功与佛门推拿法是佛教历来就有的养身法门,是指引芸芸众生从佛向善方便之门。节食素斋是佛门清戒,也是凡人清心普善的终南捷径,这三种法门共同作为养身的主要内容。主打旅游产品是湘山寺主要的盈利部分,也是湘山寺发挥佛教界自身的作用,进行多层面、多渠道、多方式融资、管理和推广的方式。

辅助旅游产品则是由宗教旅游衍生的外围旅游产品,是对宗教旅游的延伸和补充,也是融合全州文化的载体,主要包括佛教艺术、佛教节庆、佛教饮食等对整个全州县旅游具有促进作用的旅游项目。由于石涛艺术文化的高雅和专业性,其价值和欣赏水平也上升到很高的水准,在大众旅游市场中不容忽视却又曲高和寡,因此以石涛艺术文化为基础的佛教艺术产品在湘山寺的旅游产品体系当中只能作为辅助旅游产品。同时湘山寺作为整个全州县城的旅游品牌,必须承载整个全州县旅游和文化产业的发展,因此,以湘山寺佛教旅游为发展契机的全州其他文化产业都应该成为湘山寺的辅助旅游产品,这包括宗教民俗、宗教节庆以及地方饮食等,并且辅助产品是开发性的,只要有合适的机会和相适应的旅游产品,都能作为湘山寺的辅助旅游产品,为湘山寺和全州县的旅游和文化产品添砖加瓦。

(五)结论

宗教旅游的特殊性是业内一直讳莫如深的话题,旅游与宗教的关系也很难真正的界定。而作为地方文化代表的湘山寺,以宗教旅游为发展龙头,在旅游产品的设计和规划当中,充分结合地方文化特色,为宗教旅游与地方文化的共同发展提供一定的借鉴意义,希望正在逐渐淡化的地方文化能借助宗教旅游的发展,走出更辉煌的道路。

[1] TURNER V. The centerout there: pilgrim s' goal [J].History of Religion,1973,12(3):191-230.

[2] TURNER V,TURNER E. Image and pilgrimage in christian culture [M].NewYork: Colombia University Press,1978.

[3] Boris vukonie,Tourism and Religion[M].Pergamon Press,1996.

[4] 陈传康,徐君亮.陆丰县的海滨旅游资源开发层次结构[J].热带地理,1986,6(13):223-231.

[5] 陈传康,牟光蓉,徐君亮.宗教旅游及其政策研究[J].旅游学刊(增刊),1988.30-34.

F590.7

A

1008-1151(2011)03-0141-03

2010-12-30

龚家勇(1986-),男,江西安义人,桂林理工大学旅游学院2008级旅游管理硕士研究生,专业方向为旅游规划与开发。