丝绸之路古代纹样若干问题研究

2011-10-13沈爱凤

沈 爱 凤

(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215021)

丝绸之路古代纹样若干问题研究

沈 爱 凤

(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215021)

从宏观角度讨论了丝绸之路中有关图案起源、相互交流和共同发展的若干问题,并以典型纹样来说明。其中,很多图案不仅与特定动植物有关,甚至与建筑结构有关,且不同结构和样式之间的图案,看似无关,实质也有复杂的关系。因此,反对把不同图案加以割裂和区分开来后再行研究的方法,主张综合加以考察。

古代纹样;枣椰纹;棕榈纹;心纹;忍冬纹;基本框架;相互交流;叠加创造

丝绸之路古代纹样的式样和造型丰富多彩、千变万化,但具有核心主导结构的基本纹样并不是很多,长久以来,这些纹样引起了世界各国学者和艺术家们的广泛关注。对于丝绸之路纹样史的研究,人们习惯于分门别类地把各种不同图案区分开来加以研究,这种方法虽然具有重要价值,但由于艺术和纹样的历史十分复杂,任何单一手法都不能完全解决,所以有必要把那些区别性处理的研究方法与宏观研究方法结合起来。本研究结合笔者对丝绸之路艺术研究的体会,把宏观研究思路与微观研究方法结合起来,对某些重要纹样起源问题和各纹样之间的关系加以讨论。

1 丝绸之路古代纹样研究的若干意见

1.1 原始艺术图案的起源问题

在世界各地,最先产生的无疑都是原始纹样,原始图案主要是几何纹样和动物纹样。因为,其一几何纹样特别是线形的纹样比较简单,容易制作;其二动物是当时人类最感兴趣的事物。

阿洛伊斯•里格尔(Alois Riegl)认为,几何形一类的图案不可能产生于早期某种技术制作,因为人类装饰自身的欲望远远大于用织物遮盖身体的欲望,换言之,线条的、几何的等艺术形象早于织物的产生[1]2-3。因此,图案的起源应当与人类的原始艺术冲动有关。有理由相信,几何风格图案的起源不可能源于一个地方,在审美方面世界各族人民都共有相似的认识能力,对于主要的排列结构,如平行结构、三角形结构、圆形结构、对称结构、回文结构、涡卷结构、放射形结构、网状结构、心形结构、旋转结构、十字结构、卐字结构等,都有类似的认识,只是对这些结构的处理方式有所不同,产生了地区差异。图1为特勒-阿尔帕契亚(Tell Arpachiyah)出土的彩陶碗(公元前6 000年),是典型的网状结构,现馆藏于大英博物馆。

人类对自然的兴趣主要起始于对动物的观察,动物是人类食物的主要来源,当时人类与动物关系密切,人们在观察动物奔跑、跳跃中领悟了很多概念,最终也发现了人本身的特点。所以,原始艺术多与动物有关,如法国、西班牙洞穴壁画有大量野兽造型,出现以兽骨为材料的动物雕刻及上面的动物线刻。当然,在原始艺术中还有诸多小型母神雕刻,但还是以动物造型居多。另外,各族人民共同关注的日月星辰和山山水水,也给予早期人类制作图案以灵感。

图1 哈拉夫网格十字纹样彩陶碗Fig.1 Colored pottery bowl with gridding cross pattern of Halaf culture

1.2 特定纹样之起源

从微观局部的角度来看,一些特定动植物纹样之起源,可能与特定区域的某类植物和某些动物有关。

对于一些具有特殊结构和细节特征的特定图案,例如植物纹和动物纹,笔者认为它们一定有具体的发源地。如东地中海、埃及和两河流域的椰枣树与西亚圣树纹、枣椰纹、椰枣纹有密切关系,又如古希腊棕榈纹(即椰枣纹的变化形式)与西亚的枣椰树和忍冬花可能有关,这些造型均与椰枣树有关。阿洛伊斯•里格尔说,埃及与希腊的棕榈叶饰不可能在两个地方独立发明,而是源自一个地方,而后传播开来[1]5。

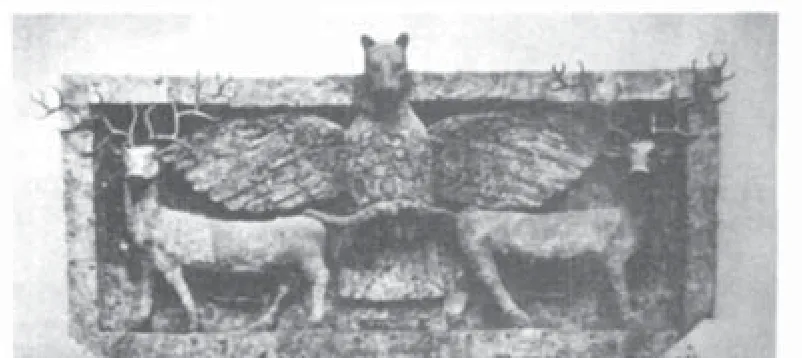

格里芬(Γρύφ/Griffin)图案显然与狮子和雄鹰有密切关联。狮子是西亚和非洲最为凶猛的野兽,自古以来,两河流域、非洲、古希腊和古罗马各地对狮子的崇拜历史悠久,而雄鹰也是各族人民喜爱和敬畏的神鸟,苏美尔和东地中海人民最早创造了狮鹰混合的图案以寄托对自然力量的崇拜。图2为特勒-欧贝德(Tell Al-ubaid)出土的英杜格铜像(公元前2 600年―前2 400年,现馆藏于大英博物馆)。

图2 宁胡尔沙格神庙中的英杜格铜像Fig.2 Imdugud copper alloy statue in temple of Ninhursag

自公元前2 000年以来的西亚和中亚对兽造型纹样,很可能都与草原的马崇拜有关,因为印欧文化中的颜那亚文化对双马神具有崇拜,他们的墓葬中出土了双马神像,这些造型随着印欧部族的迁徙而传播到遥远的地方,散布到辽阔的亚欧大陆各地,由于雅利安人对天神的崇拜,特别是波斯人对鸟的崇拜,这些对兽的身上出现了翅膀。

东地中海区域和亚欧大陆普遍流行的一人双兽的造型与小亚细亚的母亲神崇拜有关。因为,在小亚细亚沙塔尔-休於遗址(Çatal Hüyük,公元前7 000年)最先出现了母亲神与两个豹子(或母狮)的造型(图3,公元前5 750年,现馆藏于安卡拉国立博物馆),这一母神和野兽组合的造型后来在西亚、埃及、克里特、希腊、中亚、黑海北岸和北方草原等地区广为流传。图4为宰姆巴勒喀古墓(Tsymbalka kurgan)出土的黑海斯基泰黄金牌饰(公元前5世纪,现馆藏于艾尔米塔什博物馆),是用以保护马的脸部的黄金当卢,上面有一人双兽纹样。

图3 豹子(或母狮)母神Fig.3 Goddess with Leopards (or lions)

图4 黑海斯基泰黄金牌饰上的塔比提-维斯塔女神Fig.4 Tabiti-Vesta on golden plaque of Scythians

随着人们文化交往的加深,这些不同纹样之间又产生融合,出现了更为丰富多彩的纹样变化,使得古代艺术变得多姿多彩。

1.3 特定纹样之发展

上述某种结构的图案得到一定发展,并成为某种特定“样式”之后,就会为一系列相关的各种新纹样提供基本框架。

两河地区、埃及、小亚细亚和地中海东部,自公元前7 000年到前1 000年之间,诸多不同原始部族之间有了很多相互往来,因此艺术上就有无数联系。以后,随着丝绸之路的贸易交往和文化交流,各民族之间的艺术交流也更为广泛,并扩展到了整个亚欧大陆,这些交流就必然在一些古老纹样上得到体现。

从宏观角度来说,即使最初为特定动植物的纹样也可能转化为纹样的框架结构,从而在这一框架结构上变化出无数造型。从这个意义上说,在文化研究上如果把各类不同图案进行过细的分类,并加以分别对待,是不可取的一种研究方法,因为这样分别对待,会忽视图案在发展过程中的复杂性和交融性。

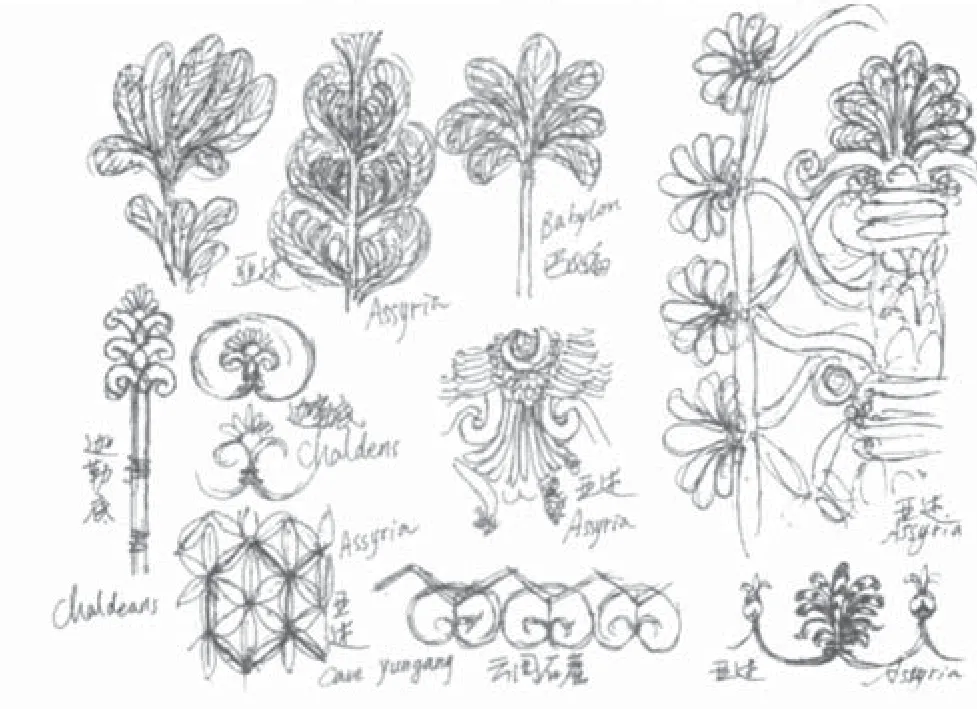

如枣椰纹、“棕榈纹”(以忍冬花瓣为局部、以枣椰纹为结构的纹样,图5为笔者手绘)、带涡卷的心纹等,甚至忍冬纹、葡萄纹等,很难将它们完全区分开来。如果深入研究就会发现,它们的起源和各自的发展是牵连在一起的,必须加以综合考察,才能理解它们,无法把它们割裂开来分别对待。

图5 枣椰纹的种种变化Fig.5 Palm pattern changes

如波斯的建筑双托架也可以为图案的形成提供框架,它们还可以与圣树纹、动物纹等完美结合,或者可以简化成更为单纯的线形图案。

从某种意义上说,格里芬、双马神造型也提供了某种框架结构,各民族人民在这个框架结构上填充各种图案以表达和寄托自己的需求和期望,如格里芬造型在希腊、波斯和北方草原等许多地方形成了极为丰富的造型。图6为巴泽雷克古墓(Pazyryk kurgan)出土的类鹰木雕(公元前4世纪,现在馆藏于艾尔米塔什博物馆)。

图6 类鹰(格里芬)木雕(毛毡和兽皮)Fig.6 Eagle-griffin woodcarving (felt, leather)

1.4 某些重要纹样的形成

从宏观角度来说,某些重要纹样的形成是各民族人民相互交流、共同叠加创造的结果。这一原理起码适用于联珠纹、格里芬、双马神及种种对兽造型的纹样。

以联珠纹为例,联珠纹是丝绸产品上的常见纹样,如中国新疆吐鲁番阿斯塔那第325号古墓出土的萨珊风格联珠猪头纹锦(图7,唐代,现馆藏于新疆博物馆)。萨珊波斯艺术中著名的联珠纹似乎并非波斯人首创,虽然人们一般将它归因于葡萄造型,但有诸多证据表明这个纹样可以追溯到西亚前陶时期、青铜时代和两河文明。类似的古老例子有很多,可以进行比对。如特洛伊出土的“普里阿摩斯宝藏”(公元前2 700年―前2 400年)某些首饰中含有金珠,其布局排列与联珠纹一样,不能排除这种制作方式也是联珠纹的一种来源;古巴比伦一金制项链垂饰(图8,公元前17世纪―前16世纪,现馆藏于纽约大都会博物馆)具有联珠纹结构,中间圆珠放射出6束直线光束和6束曲线光束,直线被认为是太阳,曲线被认为是月亮,外边缘有12个联珠;埃勃拉出土一类似饰件,由四出水滴和四出水波及联珠组成。亚述王宫墙壁上的圆形图案也有类似联珠圈纹的排列,迈锡尼出土的金冠上有类似联珠圈纹的结构和放射形光束。因此,在产生确切的联珠圈纹之前,类似的排列结构早已出现,古波斯-萨珊波斯将这种结构发展到完美和极致的地步,并扩大了其使用的范围。

图7 萨珊风格联珠猪头纹锦Fig.7 Brocade with Sassanid style bead pig pattern

图8 金制项链垂饰Fig.8 Gold pendant of necklace

格里芬纹样的发展也是这样,与苏美尔人、克里特人、埃及人、赫梯人、希腊人、草原民族皆有关系。对兽纹样虽然在波斯最为发达,但丝绸之路各族人民都参与了创造,所以,虽然一些西方学者推测格里芬可能最先产生于西亚,但其完善的造型是在历史发展中逐步实现的,并产生了很丰富的变化。

所以,在考察图案发展的过程中,应当宏观地考察各个不同区域不同民族所创造的不同文化对图案艺术的贡献,同时要结合考察这些图案在各个区域和不同文化中的精神象征。

2 若干重要纹样之间的文化因素和造型问题

2.1 枣椰纹、“棕榈纹”、心纹和忍冬纹的综合考察

笔者认为,枣椰纹、“棕榈纹”、心纹和忍冬纹是难以区分清楚的,不是说它们在形状上不能区分清楚,而是从历史发展的角度来说,它们是相互关联的。

两河文明中还有诸多圣树纹,使用也很普遍,通常为一对动物站立在圣树两旁,亚述时代也表现为国王站立在圣树旁,圣树原型一般采用枣椰树等。枣椰的希腊语为Φοινίκο-βάλανος[2]966,但现代西方语言写成Palmette。因为,平常说的棕榈叶纹,实际是对枣椰叶纹的不正确的俗称,枣椰树太像东亚的棕榈树了,实质是两回事。棕榈(palm)在古希腊语中的对应词就是枣椰(Φοινίκο),原因是古代西亚没有棕榈。在英语中,棕榈与枣椰都包含词根palm,而椰子另写做coconut,现代希腊语言为了将它们与椰子区分,在枣椰一词前加一个前缀,写作κοκκοφοινίκας。某些学者把棕榈纹与枣椰纹视为两种不同的纹样,是由于古代语言和现代语言之间相互混淆所导致的一种误解。

枣椰是两河流域、东地中海的重要农产品,椰枣圣树的纹样造型像倒悬着的椰枣纹,下面垂挂椰枣,或者是整株枣椰树加上很多缠绕的植物组成,或者整株圣树由许多单独的枣椰-忍冬图案组成。早在苏美尔时期就有著名的《乌尔的公羊圣树圆雕》,以及对羊圣树浮雕纹样;亚述宫殿也绘有圣树,如尼姆鲁德(卡拉赫)(Nimrud/Kalhu)出土的《秃鹫首四翼守护神和圣树》(公元前875年―前860年),右面的圣树枝头由枣椰-忍冬纹组成,树顶为一个大枣椰饰的一半,树间见有双涡卷纹的一半和类似玫瑰饰的纹样;小亚细亚民族和希腊人的艺术品中也都有对圣树的崇拜。这些圣树纹后来也出现在波斯地毯上,中亚伊斯兰教的清真寺的墙壁上也有几何化的枣椰叶纹样。

除了椰枣圣树纹,植物纹样中比较典型的还有荷花纹、纸莎草纹(Βυβλος)、枣椰-忍冬纹(Αγιόκλημα,金银花)、椰枣纹和缠枝纹,以及其他纹样等(图9,笔者手绘),这在埃及、亚述、小亚细亚和希腊皆十分流行。椰枣纹、忍冬纹(葡萄叶)、缠枝纹、希腊茛苕纹(’Άκανθος /Acanthus)、常春藤纹和联珠纹等(图10,笔者手绘),是希腊化时代以后整个西域普遍流行的纹样。

图9 圣树纹、枣椰纹、“棕榈纹”、心纹和爱奥尼亚柱头的比较Fig.9 Patterns comparison of palosan to pattern, date palm pattern, palm pattern, heart pattern and Ionic stigma

图10 忍冬纹、茛苕纹、葡萄纹、心纹、宝相花和天宫等的比较Fig.10 Patterns comparison of honeysuckle, acanthus, grape,heart pattern, rosette and other more

按照阿洛伊斯•里格尔的观点,某一种纹样冠以某一种植物的名称,未必与其原形等同。但笔者认为这个情况应具体来看:其一,某些已经成熟的程式化纹样,其结构完全可以成为各种不同纹样的载体;其二,有些纹样的名称有诸多变化,是后期不同区域不同民族的俗称所形成的,例如中国概念的“忍冬纹”源自日本,日本概念的忍冬纹与西亚形的椰枣-忍冬纹差别很大,实际上是一种卷草纹;其三,尽管名称与所属花型未必等同,但起源上仍应在一定程度上反映当时当地的实际情况,例如椰枣纹一定是与圣树崇拜和西亚人民赖以生存的椰枣有关的。所以,这些情况应分别对待,不能笼统而言。其中,枣椰叶纹和忍冬纹(金银花纹)汇合成一种复合纹样,在亚述或新巴比伦城墙的琉璃装饰上、在希腊彩陶和雕刻上、在罗马的庞贝遗址上等,都有这个复合纹样。在亚述枣椰叶-忍冬纹(金银花)里,还间杂有埃及莲花或纸莎草纹样。

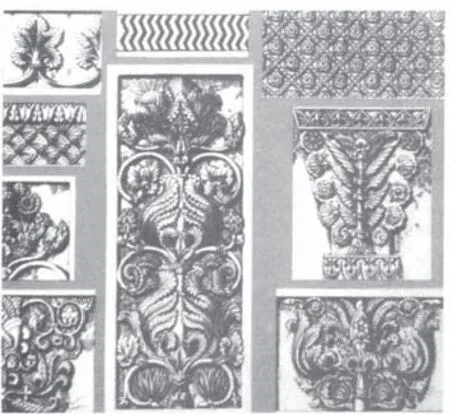

雷圭元、李骐编著的《中外图案装饰风格》认为,忍冬花(金银花)纹样是希腊的特产[3]117-118,120。但笔者认为,似乎并不能确定忍冬花(金银花)纹样就是希腊特产,类似的纹样在更为古老的埃及、东部地中海和亚述各地都有发现,是普遍现象。枣椰-忍冬(所谓“棕榈叶饰”)结构在古埃及则多被置换为纸莎草或睡莲等,而在古代希腊彩陶和建筑饰板上,在更晚的希腊化艺。图11为阿伊-哈努姆(Ai Khanoum)出土的泥灰岩檐口挡板饰棕榈(忍冬-枣椰)。

图11 泥灰岩檐口挡板饰棕榈Fig.11 Lonicera-date palm of marl cornice

所以,枣椰纹(棕榈叶)是在圣树纹(枣椰树为原型)基础上抽象而来,而枣椰纹(棕榈叶)枝叶部分可以被金银花叶所置换,成为希腊忍冬纹(棕榈饰)的来源。关于圣树(带树干的枣椰)、枣椰(无树干的枣椰,即所谓“棕榈叶饰”)、忍冬及其他相关纹样之间的关系,包括它们的称呼,不是一件说得明白的事情。它们既是不同的,也可以是一体的,既可以指称一种结构,也可以指称一种植物,但也可以不是指称某一植物,而是根据各地的具体用处和习惯来称呼的,并没有统一称呼。在此意义上,枣椰纹(棕榈叶)既可以是忍冬纹也可以不是忍冬纹,也未必等于枣椰纹(棕榈叶)。其一,将枣椰树纹去掉树干,那是毫无疑问的枣椰纹(棕榈纹),但这样的枣椰纹却不是忍冬纹;其二,关键要看它同时具备两个条件,如果一个纹样既采纳了枣椰叶(棕榈叶饰)特殊的对称结构,并同时将枝叶置换为忍冬花叶(金银花叶),就可以把这种枣椰纹同时视为枣椰纹和忍冬纹,笔者因此把它们称为枣椰-忍冬纹;其三,如果单单使用金银花叶与卷草也可以组成卷草纹,但它就不是枣椰纹(棕榈叶)。所以,不能无条件地谈论这个问题,不能无条件地说枣椰纹(棕榈饰)就是忍冬纹,也不能无条件地说枣椰纹(棕榈饰)就不是忍冬纹。

枣椰-忍冬纹样(棕榈饰)与爱奥尼亚涡卷可能具有联系,因为在两河流域的装饰如新巴比伦的琉璃砖饰中,已经有枣椰树纹演变出的带多重双涡卷的圣树纹;在亚述浮雕中,已经见有与这种圣树纹相似的爱奥尼亚柱子造型。当然,爱奥尼亚柱头双涡卷的来历可能还有其他因素,例如埃及的莲花饰,这里不再赘述。

枣椰-忍冬纹(金银花)中金银花瓣的变化形式还形成了类似桃形的带涡卷的开口心纹,在克里特和古希腊的彩陶上,在古波斯“阿姆河宝藏”(公元前5世纪―前2世纪)中,在北方草原民族遗存的丝绸衣饰上,在中亚青铜牌饰上,在中亚诸多壁画的衣饰图案上,在罗马元老院镶嵌有绿、红色斑岩构成的石地板上,皆有心形涡卷等纹样;波斯金银器和中亚壁画上闭合的桃形纹则可能另有来历。古埃及四方连续纹样结构中也常常在交叉中形成心形结构。可见心纹是很古老的纹样,与其相关的图案原型来源复杂,并非单一形式的起源。希腊人喜爱带有双涡卷的心纹,笔者理解为把枣椰-忍冬纹样(棕榈饰)的外圈弧线转变成常春藤叶片的心状外形,因为在涡卷之间保留有“棕榈饰”的痕迹,这也就是人们通常所说的希腊“掌状纹”。

这种由枣椰-忍冬纹样演变而成的心纹在文化意义上具有突出意义,它以种种变化形式出现在亚欧大陆许多文化中,至今仍被广泛运用。

现在通行的忍冬纹的概念,实际上是一种由希腊茛苕叶、葡萄叶与卷草形成的大叶缠枝纹(忍冬唐草),与枣椰-忍冬纹(金银花)中的忍冬似乎不是一回事情,它一般作为二方连续使用,带有一个弯曲和3~4瓣叶子的组合,加以藤蔓相连。一些学者认为这是由葡萄叶(或茛苕)的一半所组成(图12)[4]745,如果是这样,那称呼它是忍冬纹就是一种约定俗成的错误,它们被称为忍冬纹可能是一种误解,是由于在希腊卷草纹中的确存在金银花形的卷草纹,而大叶缠枝纹的缠枝S形与忍冬相似,但实际上与枣椰-忍冬无关。在植物学中,忍冬就是金银花,阿洛伊斯•里格尔认为,这种类型的忍冬纹(葡萄叶或茛苕叶)是以七瓣枣椰叶纹的一半(即半棕榈饰)为单元连接而成的[1]90-117,136-152。

图12 萨珊波斯风格墙壁装饰纹样Fig.12 Sassanid Persian style wall decorative patterns

真正说来,只有希腊式的棕榈纹的花瓣才与忍冬花瓣相似,偏偏由于其整体结构类似枣椰或棕榈,而被现代人称呼为棕榈纹。所以,关于这些图案的称呼本身就有很多主观性和随意性因素,不能太当真,而应关注实质性的造型本身。在这个系列中起码有5种基本图案,即圣树纹(椰枣树)、枣椰叶纹-忍冬纹(金银花)、忍冬纹(葡萄叶或茛苕叶)和椰枣纹,此外加上变形后的种种心纹。唐代丝绸、壁画、牌饰上流行的宝相花(Rosette)实质就是心纹与正面花形的结合,如柏孜克里克石窟中第15窟后甬道顶上的壁画(图13,唐代)。

图13 宝相花团纹(壁画)Fig.13 Rosette pattern (mural)

2.2 许多丝绸纹样与建筑结构有关

两河流域的枣椰纹通过与风神、胜利女神飘飞的绸带或龙(蛇)状纹样结合,可以为佛教天宫造型提供装饰结构。这些结构如果与古波斯双托架、希腊爱奥尼亚式柱头相互结合,可以提供中亚类型的建筑双托架,这种双托架还与诸多丝绸纹样有关。爱奥尼亚式双涡卷的柱头本身就与两河流域的圣树纹、枣椰纹有密切的关联。

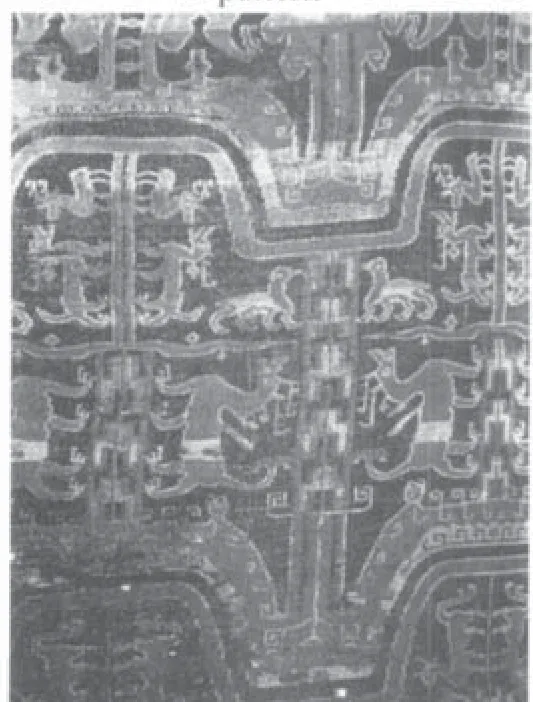

关于天宫象征的纹样和图形,多出现在诸多石窟佛龛两旁门楣装饰上,这些佛龛或为壁画中所绘平面形式,或为真正的佛龛,内置石雕佛像,佛龛门楣上刻有装饰浮雕。克孜尔第38窟壁画上有很多成双出现的伎乐歌乐手乾闼婆(Gandharva) 和紧那罗(Kimnara)的形象(图14),他(她)们头上半圆拱券式装饰门楣是天宫的象征。根据拱券式装饰门楣两下端分为三裂瓣叶式样的忍冬或卷草纹样,可知其造型历史悠久,甚至与巴比伦文明中那种有封闭弧线的枣椰-忍冬纹样有关,很可能是保留了这种古老纹样的整体轮廓,把它们运用在门楣边缘,而在希腊化时期,这个纹样两端变成了希腊忍冬或卷草,最后被运用于佛教装饰。这种类似的拱券式装饰门楣也出现在很多佛教石窟佛龛中,云冈石窟诸多天人浮雕上也多有象征天宫的拱券式装饰门楣,云冈石窟诸天宫门楣两下端,变成了两个龙首(图15),是因为云冈石窟属于皇家建筑,也可能受到了中亚-草原兽首纹的影响。天宫伎乐拱券式装饰门楣与枣椰-忍冬纹等图形有着怎样的关系,这个问题值得进一步深入研究。

图14 天宫伎乐(局部)Fig.14 Welkin gigaku(part)

枣椰纹造型之所以与佛教、伊斯兰教中带有弧线和尖拱的门楣有关,因为最早出现的枣椰纹至少在亚述-新巴比伦时代已演变为环绕圆圈的简化枣椰纹,如果环绕外圈的两个向内涡卷变成向外翻转,就与象征天宫的拱券形式一样了。还有在克里特和迈锡尼文化的彩陶中,这种纹样的外圆圈变成了带有尖拱的心形,把这种心形转换到门楣两侧是很容易的。在中亚铁尔梅兹(Termez)出土的非常古老的一尊高浮雕佛像(公元1世纪―3世纪)中,已经出现带尖拱的门楣以象征佛龛。

图15 小佛龛之双佛和象征天宫的龙形拱券装饰Fig.15 The two-buddha of small shrine and the dragon-shaped arch ornament symbolized welkin

2.2.1 与波斯-希腊化建筑双托架的关联

关于波斯-希腊化建筑双托架和丝绸图案是如何发生关联的,可以在新疆艺术中找到各种实例,如与新疆古代建筑的关联。新疆米兰寺院M2有着犍陀罗式样的窣堵波,根据奥廖尔•斯坦因(Marc Aurel Stein)的摄影照片,残破窣堵波的东北面墙基有成排壁龛,壁龛之间有凸起的爱奥尼亚立柱装饰,柱头为长臂双耳托架(图16)。他认为壁龛内的雕刻残物应是立佛,与于阗的热瓦克寺院相仿,而壁柱的双托架与波斯艺术有关,双托架柱子的涡卷与犍陀罗艺术有关。斯坦因在考察新疆楼兰上古木构建筑柱头时,注意到了它们与古波斯柱头的相似性。斯坦因明确指出[5]198,米兰寺院“饰以浮雕的凸起的表面其装饰毋庸置疑受到波斯波利斯样式的影响。”“……这些装饰的形状与印度-波斯风格的壁柱装饰惟妙惟肖。”“米兰废址壁柱顶端双耳托架的形状蕴涵着独特的考古学价值,它精确地复制了在一些犍陀罗浮雕中取代了原始波斯波利斯式双托架的那种简洁形式,后者由一对动物形象构成,通常是两只背向伏踞的公牛。在米兰壁柱双托架上,两个下弯的涡形端头是一个突出的特征,在犍陀罗作品中也表现得同样鲜明。楼兰遗址出土的木质双托架则为我们提供了实例。”笔者推测南疆佛教寺院这种双托架来自犍陀罗,但基本构架可追溯到古波斯双兽柱式(Achaemenid double-animal Column),而由于希腊化的影响,双兽柱式双托架结构被简化,被改造成加长了双涡卷臂的爱奥尼亚柱式(Long-arm Ionia Column)。这种基本结构后来也保留在新疆各地清真寺的礼拜堂柱式上。

斯坦因1906年尼雅出土物中有建筑双托架(公元5世纪前后),上面的中心部位装饰着象征生命的瓶栽瓜果,两旁野兽与草原牌饰纹样一致,还有西亚形的玫瑰式纹样和对角四叶纹样。尼雅出土双托架横梁部分显示出希腊化特征,如前所说,这些结构与古波斯-希腊化建筑有关。在尼雅建筑木雕柱头方面,斯坦因1928年出土物有爱奥尼亚柱头,在和田的其他地方还出土有科林斯式柱头。尼雅出土简牍封泥上有极清晰优美的雅典娜女神像。

图16 爱奥尼亚式长臂双耳托架Fig.16 Ionia long-arm and two ears bracket

2.2.2 与建筑双托架的关系

斯坦因在和田获得的一件《伎乐图陶片浮雕》有三个特点:其一,龛窟造型为希腊化科林斯柱子加拱门;其二,有波斯式联珠纹;其三,奏乐人物造型与希腊-巴克特利亚同类艺术类似,如与阿伊尔塔姆寺院泥灰岩浮雕音乐装饰相似。此类希腊化的印度-波斯拱门立柱佛龛或雕刻装饰(图17,公元2世纪,现馆藏于艾尔米塔什博物馆),在犍陀罗平原比比皆是,在约翰•马歇尔(John Hubert Marshall)名著《呾叉始罗》中引有多处图例[6]154,216-219,在萨珊波斯、嚈哒银器上也刻有种种在拱门下的男女诸神。

图17 印度犍陀罗片岩雕刻的壁龛中的菩萨Fig.17 The Buddha on schist Gandhara sculpture

中国新疆吐鲁番阿斯塔那186号墓出土的北朝(公元420年―581年)《对羊灯树纹锦》(图18,现馆藏于新疆博物馆),有对羊纹、对鸟纹,其所谓灯树实质是包含了一个爱奥尼亚双涡卷的双托架和若干花卉纹的组合,完全与灯或树无关,含有西亚-希腊化风格相混合的艺术特色。这种以波斯-希腊化建筑双托架造型组成的图案还有种种变体,经过变化,舍弃或淡化了其柱子部分,成为一种波浪形抽象图案。前述阿斯塔那177号敦煌太守沮渠封戴墓出土的北凉(公元304年―439年)《藏蓝地禽兽纹锦》(图19,现馆藏于新疆博物馆),其灯树也是一个变化了式样的建筑双托架,内含爱奥尼亚双涡卷。如新疆罗布泊出土的东汉(公元2世纪)《续世锦》和新疆民丰县尼雅遗址1号墓地出土之东汉《世毋极锦宜二亲传子孙》锦覆面(图20,现馆藏于新疆文物考古研究所),其几何波浪纹实质与灯树纹一样,皆为建筑双托架纹样的衍生。

图18 《对羊灯树纹锦》Fig.18 Brocade with lights on the tree and couple sheep pattern

图19 《藏蓝地禽兽纹锦》Fig.19 Brocade with dark blue land and animal pattern

图20 《世毋极锦宜二亲传子孙》锦覆面Fig.20 Brocade visard with pattern of "Shi Wu Ji Jin Yi Re Qin Chuan Zi Sun"

3 结 语

本研究讨论了丝绸之路若干纹样造型的起源和它们在发展过程中种种复杂的关系等问题,分析了圣树纹、枣椰叶纹-忍冬纹(金银花)、涡卷纹、忍冬纹(葡萄叶)、心纹,以及一些与建筑有关的丝绸图案等造型问题。撇开这些纹样的精神象征因素不谈,仅就这些纹样的造型本身来说,它们就十分复杂且丰富多彩,所以,研究大西域丝绸之路古代纹样,不能简单看待和区分它们,应在尊重各国学者研究成果的前提下,在尊重各个国家、民族或地区传统习惯称呼的前提下,把它们置放到历史长河和不同地理位置上加以综合研究。并且,在微观深入研究的同时,要更注重对它们进行整体、宏观的考察和比较,以期对这些图案的形成、发展、各种不同称呼和各种造型变化,有一个更合乎历史演变规律的理解。

[1]阿洛瓦•里格尔.风格问题:装饰艺术史的基础[M].刘景联,李微蔓,译.长沙:湖南科学技术出版社,1999.

[2]罗念生,水建馥.古希腊语汉语词典[M].北京:商务印书馆,2004.

[3]雷圭元,李骐.中外图案装饰风格[M].北京:人民美术出版社,1985.

[4]王瑞珠.世界建筑史(古西亚卷)[M].北京:中国建筑工业出版社,2005.

[5]斯坦因.路经楼兰[M].肖小勇,等,译.桂林:广西师范大学出版社,2000.

[6]约翰•马歇尔.塔克西拉(Ⅲ)[M].秦立彦,译.昆明:云南人民出版社,2002.

Research on several problems of ancient Silk Road patterns

SHEN Ai-feng

(College of Art, Soochow University, Suzhou 215021, China)

This paper discusses the origin of some patterns of the Silk Road from the macro perspective, their mutual exchange and joint development. It also describes several typical patterns for example. It was found that many patterns involve not only specif i c fl ora but fauna, and even the building structure. Patterns with different structure or style, even seemingly unrelated, have a complex relationship. Therefore, these patterns should be studied comprehensively, but not fragmentally and separately.

Date palm pattern; Palm pattern; Heart shape pattern; Honeysuckle pattern; Basic framework;Mutual exchange; Superimposed creation;Ancient patterns

TS941.12;K891.23

B

1001-7003(2011)12-0045-08

2011-09-26;

2011-11-03

2007年度国家社会科学基金艺术学项目《我国西北部古代艺术的文化多样性研究——亚欧内陆与古代中国的文化交流》(07BA11)

沈爱凤(1963― ),男,教授,硕导,主要从事艺术史、艺术理论和世界文化史研究。