论中国宏观经济结构均衡发展机制的构建*

2011-10-09胡志平

胡志平

论中国宏观经济结构均衡发展机制的构建*

胡志平

当前中国宏观经济结构存在收入分配结构、内需结构、产业结构与就业结构和城乡结构的“四大”失衡,因而需要构建中国宏观经济结构均衡发展的机制。公共服务具有调节收入分配效应、调整内需经济结构效应、产业结构与就业结构效应和城乡结构效应,能够成为破解中国宏观经济结构失衡的重要机制,因而我们可以通过实现公共服务均等化战略、建设公共服务型政府和构建公共财政体制等措施,发挥公共服务的宏观经济结构效应,使之成为中国宏观经济结构均衡发展的机制。

经济结构失衡;公共服务;经济效应;均衡发展机制

当前关注中国宏观经济结构失衡问题的许多学者,都把问题集中在中国的收入分配结构失衡问题,认为中国宏观经济结构失衡的根源在于收入分配结构的失衡。但是中国的宏观经济不仅仅存在收入分配结构失衡,还存在内需结构、城乡结构、产业结构与就业结构的失衡。对这“四大”失衡的内在机理、如何破解以及如何构建均衡发展的机制等,学界鲜有深入的探讨。本文尝试从公共服务的视角来破解中国宏观经济结构的失衡,并尝试构建立一个宏观经济结构均衡发展的机制。

一、中国宏观经济结构的“四大”失衡

1.收入分配结构失衡

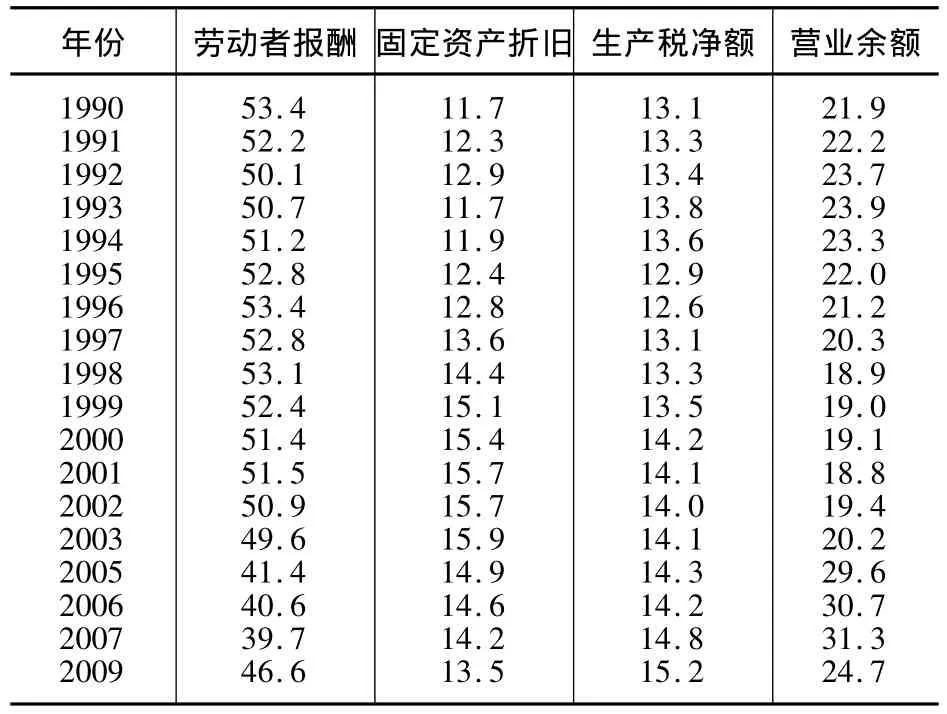

依据宏观经济学原理,国民收入的核算有三种方法,其中一种就是收入法,因而考察中国宏观收入分配是否失衡,就可以通过收入法的国内生产总值的计算数据来加以说明,我们从表1中可以看到,代表居民收入的劳动报酬占比下降,从1990年的53.4%下降到2009年的46.6%,而代表政府的生产税净额比重从1990年的13.1%上升到15.2%,代表资本的企业的营业余额比重从1990年的21.9%上升到24.7%;特别的是从表1中还可以看到2007年的营业余额比重为31.3%,而劳动报酬比重为39.7%,这是在2008年国际金融危机时刻,国家实施了“扩内需、保民生、保增长”的方针政策后,以及《新劳动法》实施和“民工荒”等综合因素使得劳动者报酬有所提高,2009年的比重大幅度上升为46.6%,上升了近7个百分点,但是与发达国家劳动者报酬在要素收入分配中所占比重平均在50%以上的比重比,还是存在较大的差距;而且根据刘树杰等人研究发现:1993—2007年,我国劳动者报酬在初次收入分配中所占比例,不仅未随着农业就业人口比重的下降而上升,反而大幅下降约10个百分点。还有从增长率方面看,1993年以来,GDP的增长率和财政收入增长率都高于居民(城镇居民和农村居民)收入增长率,导致改革开放以来,人民大众没有充分享受到改革开放的成果,没有实现“藏富于民”,进而导致内需不足,宏观经济结构失衡。

2.内需结构失衡

根据经济学原理,总需求包括内需和外需,内需包括投资需求和消费需求两个组成部分,投资从主体来说包括政府投资与私人投资;同时消费包括居民消费与政府消费,而且居民消费又分为城镇居民消费和农村居民消费。

表1 收入法国内生产总值结构(单位:%)

当前中国内需结构出现了四大失衡:一是政府投资与私人投资失衡。中国宏观经济的一个突出特点是经济稍微好转,紧接着就是产能过剩,而中国式“产能过剩”的关键机理在于政府主导的投资模式。目前,我国钢铁、纺织、有色、船舶、建材、化工、汽车等行业都存在产能过剩。中国投资率一直在上升,但是投资内部结构是失衡的,政府投资并没有带动私人投资。二是投资与消费失衡。依据宏观经济学原理,消费需求是一国经济可持续健康发展的最主要的推动力,投资需求缺乏稳定性,对经济增长带来波动性,一般而言,消费需求与投资需求需保持大体平衡的态势,但是据国家统计局公布的数字统计,1952—2008年,56年消费增长了46.7倍,年均增长7.7%,而投资增长了187.5倍,年均增长10.6%。这说明我国内需结构中的消费与投资失衡明显。三是政府消费与居民消费失衡。在最终消费结构中,有政府和居民两个主体,居民消费支出占支出的比重逐年下降,从1978年的78.6%下降到2008年的72.7%,下降了近6个百分点,而政府消费支出占的比重却不断上升,从1978年的21.4%上升到2008年的27.3%,上升了近6个百分点。四是城镇居民与农村居民消费失衡。城市居民消费支出占居民消费支出比重,从1978年的37.9%上升到2008年的74.4%,上升了近35个百分点,农村居民消费支出占居民消费支出比重,从1978年的62.1%下降到2008年的25.6%,下降了近36个百分点,城镇居民与农村居民之间的消费存在失衡。

3.产业结构与就业结构失衡

中国的三大产业之间的结构问题一直是困扰我国的长期性问题,第一产业比重虽然在逐步降低,第三产业的比重逐步上升,但是与国际比较,还是存在较大的失衡。据世界银行WDI数据库和国家统计局国际统计数据库(2009)资料显示,2008年,世界中等收入国家的第一、二、三产业比重分别是10.1%、26.1%和53%,而中国的第一、二、三产业比重分别是11.3%、48.6%和40.1%;中国服务业发展滞后比较明显,第二产业比重较高。“金砖四国”中巴西、俄罗斯、印度第三产业比重分别是65.3%、56.7%、53.4%,而中国仅为40.1%,我国与这三个国家相比也存在较大差距,更不要说与发达国家相比了,我们甚至连低收入国家的水平都没有达到(47.5%),导致中国的第二产业对经济增长贡献过高,形成经常性的产能过剩局面。

中国的产业结构不仅是三大产业之间的失衡,更重要的是产业结构与就业结构之间的失衡。第一产业比重与就业比重不相称,第一产业比重最低,但还是就业人数最多的产业,2009年第一产业比重为10.35%,而就业比重却为38.1%,两者之间的偏差为27.75%;同时第三产业的比重与就业比重也不符合未来的经济发展趋势,2009年第三产业产值比重为43.4%,而就业比重仅为34.1%,由此导致其就业比重不高,与经济发展方式转变的要求仍有一定距离。

4.城乡结构失衡

当前,中国宏观经济结构的最突出失衡在于城乡结构失衡,而城乡结构失衡最主要体现在城乡居民的收入水平的差距上,反映城乡居民收入水平的最主要的指标分别是城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民家庭人均纯收入。这可以从绝对差距和相对差距两个角度来看,1978年全国城镇居民家庭人均可支配收入为334元,农民家庭人均纯收入为134元,两者之间的差距为200元,差距不是很大。但是到了2008年,中国城镇居民家庭人均可支配收入为15781元,农民家庭人均纯收入为4760.6元,两者之间的差距突破万元,达到11020.4元,2009年差距进一步扩大,上升为12022元,达到3.33∶1。从相对差距来看,从最低点的1983年的1.69倍上升到2009年的3.33倍。另外,从消费差距来看,两者之间的比率超过了3∶1。因而,改革开放以来中国城乡居民的收入和消费差距都存在扩大的趋势。同时城乡结构的失衡不仅仅是反映在城乡居民的收入与消费水平的差距上,更重要的是体现在城乡基本公共服务的享受的差距上。这里以城乡基础设施差距为例,而基础设施的投资长期性质,我们可以用城乡固定资产投资的数据来说明其差距。从图1可以看到,无论是绝对差距还是相对差距,城乡公共服务设施的投资呈逐步扩大的趋势。2008年,城镇固定资产投资达到148167.2亿元,而农村固定资产投资仅为24123.9亿元,两者之间的差距从1981年的2.8倍上升到2008年的6.1倍,2007年城乡居民实际收入(包含公共服务差距的收入)之比为6∶1,而世界上多数国家这种比率为1.5∶1,超过2.5∶1的极为罕见;由此,城乡居民收入差距是城乡结构失衡的表现,更重要的在于城乡基本公共服务的差距。

图1 中国城乡固定资产投资差距(1981—2008年)

二、公共服务调整宏观经济结构效应分析

许多学者都认为,收入分配结构失衡是中国宏观经济结构失衡的根源,改善收入分配结构就能够解决中国的宏观经济结构失衡问题,但是收入分配问题是结果而不是这些问题的根源,决定收入分配的是经济发展方式,特别是对于收入分配又如何改善呢?改善收入分配的机制与解决中国宏观经济结构失衡有何关联呢?也就是说,是否存在一种机制,既能够解决收入分配结构失衡,又能够同时解决城乡结构失衡、产业结构与就业结构失衡,特别是内需结构的失衡?这个机制就是公共服务均等化供给。因为公共服务具有调整经济结构效应,能够破解中国的宏观经济结构失衡问题。

图2 公共服务的宏观经济结构效应与中国宏观经济结构失衡的破解

1.调节收入分配结构效应

公共服务调节收入分配效应是指政府通过公共服务的供给,改变消费者的支出和生产者的成本,提高居民的人力资本和能力,直接或者间接的增加居民的可支配收入,进而能够起到调节居民的收入差距的效应。像作为弱势群体的劳动者如果能够享受到良好的公共服务,无形中能够削弱收入差距带来的负面效应,在某种程度上改进了他们创造财富等经济活动的条件。由此推论,公共服务的均等化能够缩小居民间的收入差距,而实现公共服务均等化,要求政府职能转变,建立公共服务型政府和公共财政体系,通过第二次、三次分配手段逐步提高劳动者报酬比重,实现劳动者、资本与政府三者和谐共赢发展之路。

2.调整内需经济结构效应

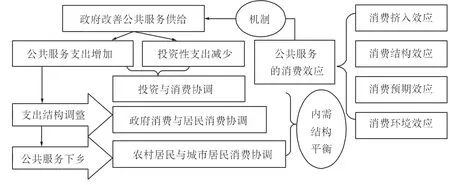

当前中国内需结构存在投资与消费的失衡、政府消费与居民消费结构失衡、农村居民消费与城市消费结构失衡,这些失衡的关键在于政府公共服务供给不到位,形成了公共服务供给与需求之间的失衡,产生了内需经济结构失衡现象。这是因为公共服务具有内需经济结构效应,其逻辑机理见图3。公共服务通过其消费挤入效应、消费结构效、消费预期效应和消费环境效应产出了消费效应。公共服务的消费挤入效应是指公共服务的供给与否会对公共服务的价格产生影响,进而对消费者产生促进消费或者抑制消费的效应,即消费挤入效应或消费挤出效应。依据需求定律,一种正常商品的价格与需求量成反比关系。公共服务是一种正常商品,因此公共服务的价格下降或上升会影响消费者的消费效应。我国的市场化改革以来,由于政府在教育和医疗等公共服务方面的供给缺位,教育和医疗价格的上涨的速度超过了居民收入的增长速度,导致居民必须在现有的收入约束下减少或暂缓其私人品的消费。如果政府在教育、医疗等公共服务领域的投入到位,消费率可以从51.9%提高到55.2%。所以公共服务的政府供给与否直接关系到居民的消费成本,对居民的消费产生挤入效应或者挤出效应。同时消费者的消费行为不仅与现在收入有关,更重要的是与未来预期收入有关。如果消费者预期未来的收入具有不确定性或者面临流动性约束,会增加储蓄行为,即使现在的收入有了增长也不会增加当期的消费。政府可以通过供给公共服务,改变居民的消费支出预期,提高居民消费倾向。若政府在公共服务的供给方面缺位,居民的未来预期支出压力增加,提高储蓄率,降低消费倾向,形成预防性储蓄效应。由于消费是需要一定的环境条件的,如果消费环境较差,即使有消费能力也无法消费。

图3 公共服务的内需经济结构效应的逻辑机制

3.调整产业结构与就业结构效应

当前我国与国际比较的产业结构不协调主要是第二产业对经济增长的贡献与比重都高于第三产业,即现代服务业比重偏低。收入分配与政府公共服务职能的缺失与第三产业,主要是现代服务业发展之间存在密切关联,公共服务具有调节收入分配结构效应,公共服务不足影响了收入分配,导致产业结构升级缺乏需求支撑,导致现代性服务业发展受阻,致使我国的产业结构处于“低度化”阶段。公共服务调整就业结构的效应在于公共服务能够实现劳动力逐步从第一产业向第二、三产业转移,特别是向第三产业转移。因为通过公共就业服务、公共教育服务、社会保障等公共服务能够提高劳动者素质与技能,农村公共就业服务特别能够促进农村劳动力从第一产业转移出来,逐步转移到第二产业、第三产业中去,实现就业结构的优化。当前劳动力不能充分转移到第三产业中去的一个重要原因就是公共就业服务不发达、不完善,导致了结构性失业和摩擦性失业的产生。如果充分发挥公共就业服务的作用,就能够大力提高就业率和实现就业结构的逐步优化。

4.调整城乡结构效应

中国的城乡结构是两种不同的资源配置制度,事实上就是将城乡划分成了两种社会身份,在公共服务的提供上就是很好的写照;例如教育和公共设施服务的投入方面,城市中的教育和基础设施服务,几乎完全是由国家财政投入的;而农村的教育和基础设施服务,基本上是靠农民自己来解决的。这种“身份”制的城乡结构失衡严重阻碍国民经济的健康可持续发展。要调整城乡结构关键就是要加快新型城市化,而新型城市化就是要求农民工的市民化。农民工市民化的关键又是在于能否给予农民工与城市居民同等的待遇。当前城市户籍制度难以突破,就是在于城市户籍制度承载者大量的公共服务享有特权,拥有城市户籍就拥有了一系列附属的公共服务享有权利,如果给予农民工于城市居民同等的公共服务享有的权利,实现基本公共服务的“去身份化”,那么户籍制度的破解就迎刃而解了。当前中国农村土地制度改革的难题在于土地承载者社会保障等公共服务功能,如果政府能够提供给农民以基本的社会保障(养老、医疗、失业)等服务,那么土地制度的改革必将迅速推进,从而有利于实现土地资源的优化配置,为促进农村劳动力的转移,实现农业现代化提供坚实的基础。

农民工能否融入城市的关键在于公共服务的均等化,而且城乡差距的缩小在于公共服务的均等化,农村土地的资本化实现也在于城乡公共服务的均等化,城乡结构的改善的关键也在于城乡公共服务能否均等化,由此,公共服务调整城乡结构的效应就是在于通过城乡公共服务的均等化,不仅有利于实现农民工的市民化,而且通过给农民与城市居民同等的公共教育、就业、医疗和社会保障等基本公共服务,能够提高农村劳动力的素质与技能,从而实现农村剩余劳动力的转移,提高其获取收入的机会和能力,逐步缩小城乡之间的收入差距,打破城乡结构失衡的状态,从而实现统筹城乡一体化发展。

三、宏观经济结构均衡发展机制:公共服务均等化

当前城乡之间公共服务的非均等形成的城乡结构失衡,地区之间公共服务的非均等形成的地区结构失衡,各种不同户籍身份之间的公共服务不均等之间形成的收入分配结构失衡,导致内需经济扩大战略效果不理想形成的内需经济结构失衡、公共服务均等化机制的不完善也对产业结构、就业结构失衡的形成起了关键性的作用。由于公共服务所具有的调整内需经济效应、收入分配效应、产业结构与就业结构效应、城乡结构效应,使得公共服务成为中国宏观经济结构失衡的一个关键破解机制,由此必须推进公共服务均等化战略的实施与完善,构建公共财政体系和推进公共服务型政府的建设,增加政府提供公共服务的能力,而且还必须把公共服务均等化作为宏观经济结构均衡发展的一个重要机制:

首先,在收入分配制度的改革上,要重点推进公共服务的“去身份化”、实现国民待遇原则,不同的居民都应该享受基本公共服务均等化的权利,逐步缩小不同人群之间的收入差距。

其次,在产业结构与就业结构的调整方面,重点以公共服务作为产业结构升级和就业结构优化的重要关联机制。

再次,在内需结构上,把公共服务作为实现消费、投资均衡发展的有效机制,让公共服务作为拉动消费的重要突破口,同时,投资要转向公共服务基础设施的投资,推进公共服务投资的优化配置。

最后,在城乡结构破解方面。地方统筹户籍、土地和公共服务改革应该以“土地”为抓手,以“户籍”为突破口,从土地经济功能的时代特征出发,建立健全有利于土地流转的户籍制度,为城乡之间全要素的优化配置创造条件,彻底实现城乡经济融合;在土地流转过程中,发挥土地在国民财富分配上的杠杆作用,实现农村土地财富资本化,为农村经济发展注入初始动力,让发展壮大的农村经济体和城市经济体合力促进城乡公共服务均等化。

[1]刘树杰,王蕴.合理调整国民收入分配格局研究[J].宏观经济研究,2009,(12).

[2]吕炜,赵佳佳.中国经济发展过程中的公共服务与收入分配调节[J].财贸经济,2007,(5):45—52.

[3]国家发改委宏观经济研究院课题组.公共服务支出对收入差距条件的贡献[J].经济学动态,2008,(9).

[4]中国(海南)改革发展研究院课题组.基本公共服务体制变迁与制度创新[J].财贸经济,2009,(2):22—29.

[5]中国经济增长与宏观稳定课题组.增长失衡与政府责任——基于社会性支出角度的分析[J].经济研究,2006,(10):4—17.

责任编辑:晓立

F015

A

1003—0751(2011)02—0034—05

2010—12—05

教育部人文社会科学基金研究项目《扩大内需与中国对外贸易的“母市场效应”》(08JA790023)。

胡志平,男,复旦大学经济学博士,华东政法大学政治理论部讲师(上海201620)。