基于DPSIR模型对宁夏同心旱作补水农业可持续发展分析

2011-09-19温淑红温学飞

温淑红,温学飞,安 钰

(宁夏农林科学院 荒漠化治理研究所,银川750002)

我国在旱作农业效益评价方面已经开展了大量的工作。关于旱作农业可持续发展评价的方法主要有灰色系统法、模糊评价法、层次分析法等[1-3]。不管采取哪种评价方法,选取合理有效的指标体系是评价的重要前提。随着研究的不断深入,旱作农业可持续发展在指标体系建立上经历了从单因子到多因子、从简单到复杂、从状态到过程、从现象指标到综合指标的过程。不同领域的学者提出了一些评价指标,形成了各具特色的评价指标体系[4-6]在区域环境评价和资源可持续利用等研究中,科学家设计了许多概念模型或研究框架,如 OECD (Oranization for Economic Cooperation and Develop ment)提出的PSR(pressure-stateresponse)框架、UNCSD (United Nations Commission on Sustainable Develop ment)发展的 DSR (drivingforce-state-response)模型和EEA (European Environ ment Agency)采用的 DPSIR 模型 (drivingforce-pressure-state-i mpact-response)等。这些概念模型一般都提供了明确的思路、原则、方法和框架,有助于选择相关要素和指标,组织数据或信息,能够保证重要的要素和信息不被忽略,以全面分析、解决环境或可持续发展问题[7-10]。DPSIR概念框架能揭示环境与人类活动的因果关系,在资源、人口、环境与可持续发展研究中得到了广泛的应用[11]。应用DPSIR模型对项目区内制约旱作补水农业可持续发展的主要制约因子及其内在有机联系的研究,建立补水农业的可持续发展评价指标体系,构建综合节水措施条件下的社会、经济及其环境效益模型,提出发展补水农业对社会、环境产生的综合效益的科学评价新方法,为区域实施旱作补水给社会、环境带来的影响进行综合评价提供科学依据,推动与促进旱作补水农业沿着科学、健康、积极的轨道发展,保证当地群众的经济可持续发展具有重要意义。

1 评价指标与方法

1.1 研究区概况

研究区位于同心县东部预旺、张家垣、马高庄、下马关4个乡镇,总面积1 989.22 k m2,人口107 092人。荒漠丘陵、沟壑地、山地、川地、塬地、涧地、黄土地等地貌交错分布,耕地252.07 k m2,多年平均降雨量270 mm左右,低于中部干旱带,年均降雨量18%,年平均气温8.6℃,多年平均日照3 024 h,无霜期120~218 d,平均温差为31.2℃[12]。

1.2 评价指标体系构建

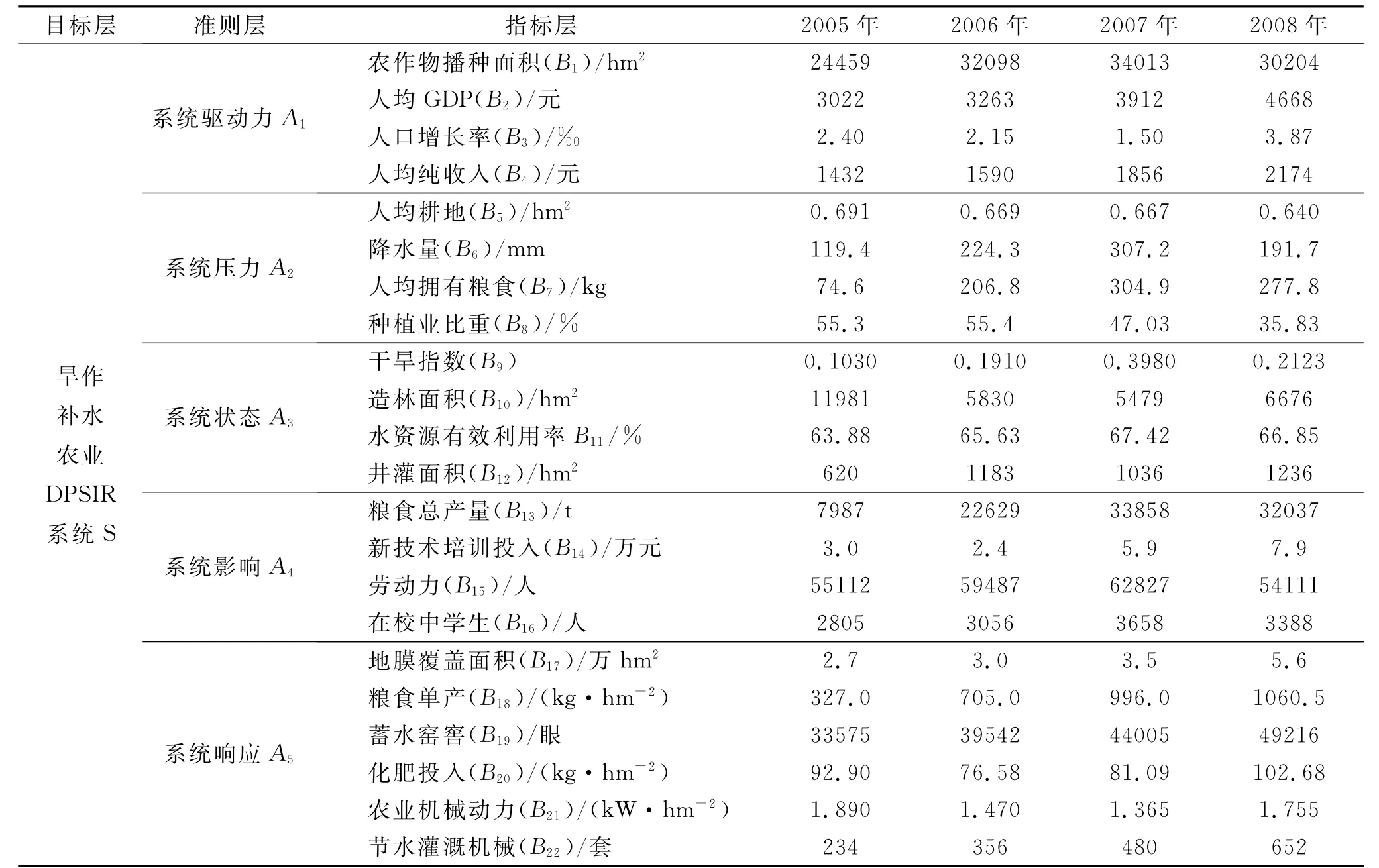

同心县旱作补水农业可持续利用评价体系的框架包括三个层次。第一个是目标层,即项目区水资源可持续利用综合评价;第二个是影响因素层,包括驱动力、压力、状态、影响和响应5个影响同心县项目区旱作补水农业可持续利用的因素;第三个是指标层,包括具体的指标项,共22项。建立的旱作补水农业体系可持续发展综合评价指标体系见表1。为了使指标权重更能够符合实际情况,采取主观赋权法(层次分析法)与客观赋权法(改进熵值法)相结合的方法来确定指标的综合权重[13],即对主观权重用修正系数(客观权重求得)作修正,以评价影响同心县旱作补水农业体系可持续利用的主要影响指标,以及评价期间内整体旱作补水农业可持续发展的变化趋势。

表1 同心县旱作补水农业DPSIR评价指标体系

1.3 权重计算

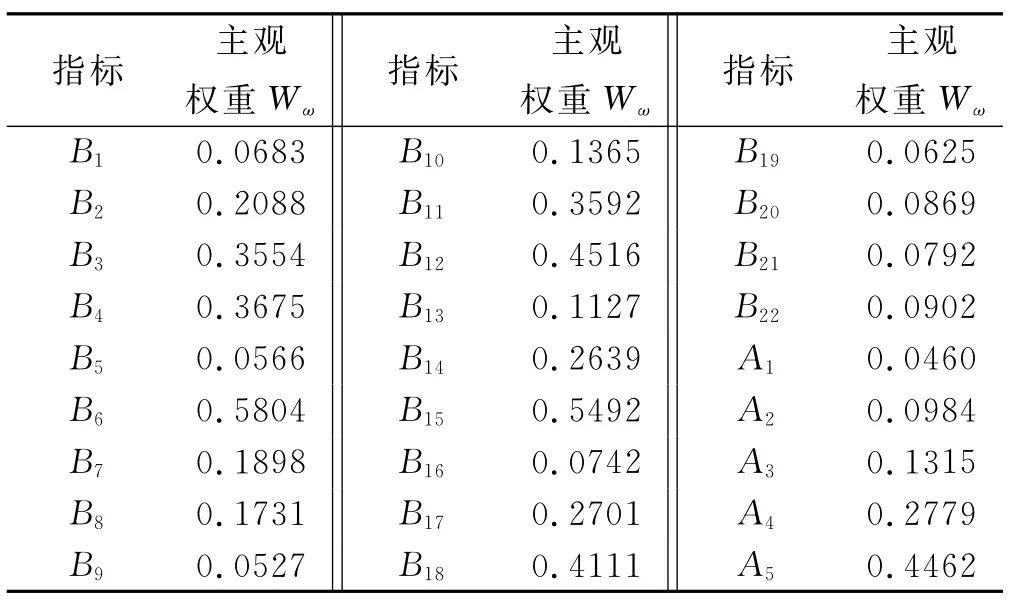

1.3.1 层次分析法(A HP)确定主观权重 层次分析(Analytic Hierachy process,AHP)多目标决策方法,是20世纪70年代由美国运筹学家T·L·Satty提出的,是一种定性与定量分析相结合的多目标决策分析方法。吸收利用行为科学的特点,将决策者的经验判断给予量化,对目标(因素)结构复杂而且缺乏必要的数据情况下,采用此方法较为实用,是一种系统科学中常用的一种系统分析方法,因而成为系统分析的数学工具之一[14]。根据指标体系的层次结构,逐层采取两两比较来确定因素间相对重要性的数值。通过逐步调整运算[13],主观权重结果见表2。

表2 主观权重计算结果

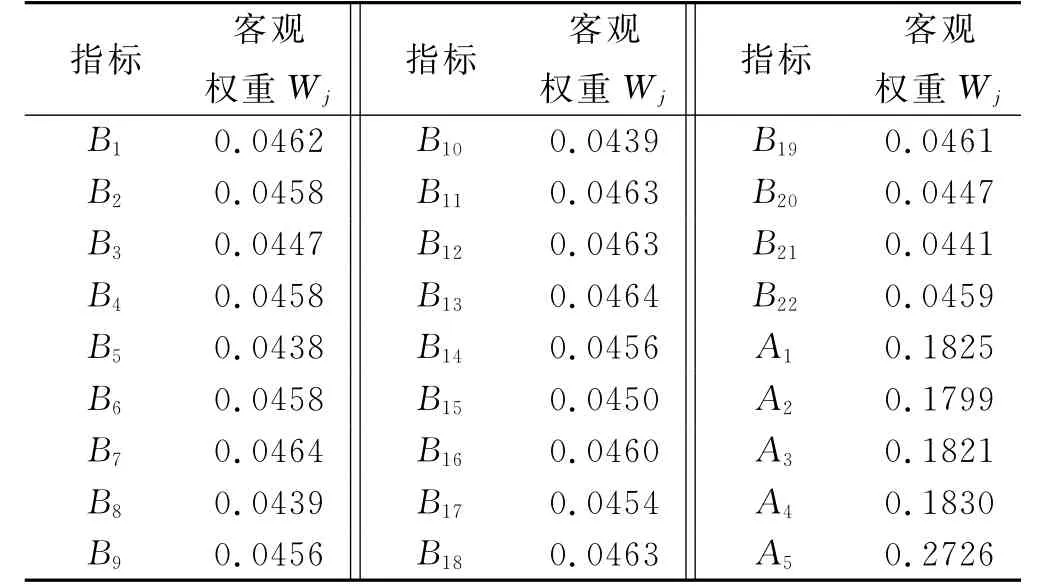

1.3.2 熵值法确定客观权重 采用熵值法对该指标体系进行综合评价。在信息论中,熵是对不确定性的一种度量。信息量越大,不确定性就越小,熵也就越小;信息量越小,不确定性越大,熵也越大。根据熵的特性,用熵值来判断某个指标的离散程度,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大[15]。为使数据之间具有可比性,需要对初始数据作同度量化处理[13]。利用熵值法估算各指标的权重,其本质是利用指标信息的价值系数来计算,其价值系数越高,对评价的重要性就越大,计算结果如表3所示。

表3 客观权重计算结果

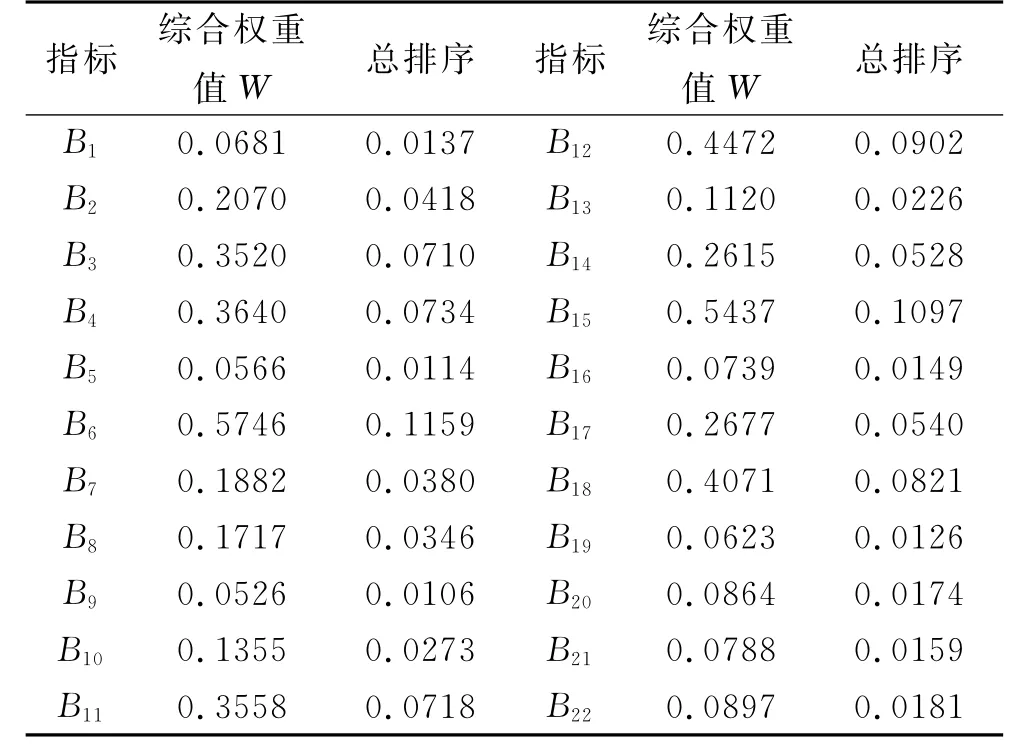

1.3.3 综合权重确定 评价指标综合权重的计算公式为

W=(1-t)Wω+t Wj

式中:W——综合权重;Wω——应用层次分析法计算得到的主观指标权重向量;Wj——应用熵值法计算得到的客观指标权重向量;t——修正系数,t值的选取取决于熵值法确定的指标权重向量的差异程度,可按下式取值:t=REn·n/(n-1)。根据差异程度系数的原理,可按下式计算其取值:REn=2/n(1p1+2p2+…+npn)-(n+1)/n。式中:n——指标个数,p1,p2,…,pn;Wj——中各指标权重从小到大的重新排序[13]。根据以上公式进行运算后,得到REn=0.0104,t=0.0109。W=0.9891Wω+0.0109Wj,结果见表4。

表4 综合权重计算结果及排序

2 结果与分析

2.1 单因子评价

从表4中可以看出,DPSIR系统中系统响应权重最大为0.444 3,依次为系统影响0.276 9、系统状态0.132 1、系统压力0.099 3,驱动力最小0.047 5。干旱区旱作补水农业中系统响应是最重要的措施。在同心县旱作补水农业中驱动力权重最小,主要是由于当地穷困地区长期以来粗放农业的实施,基础薄弱,显现不出来现代化农业所必须的驱动力因素。

总排序单个因子分析,降雨量权重最大为0.115 9,干旱区旱作补水农业的主要水资源就是自然降水,自然降水的多少,严重制约着旱地农业的总体效益。第二为劳动力权重,为0.109 7,劳动力的素质是高效节水农业的主要实施者,劳动力的多少与素质的高低在同心县旱作补水农业中起到重要作用,因此要经常加强群众的技能培训。第三为井灌面积权重,为0.090 2,井灌面积是保证旱作补水农业旱涝保收的最基本措施,为旱作补水农业中最有效、最普遍的农业措施。第四为粮食单产权重,为0.082 1,要提高粮食单产,作物种植结构调整、水肥耦合、节水技术等旱作补水新技术的应用才是旱作补水农业的关键措施。干旱指数在旱作补水农业系统中权重最低为0.010 6,长期的干旱使当地的农业逐渐适应气候的变化。其次为人均耕地面积,排名21,总排序权重为0.011 4,在旱作补水农业中,水资源的缺乏,大面积的播种,收成并不一定是最大化,有时候因干旱造成大面积绝产,因此在旱作补水农业中,采取旱地节水农业技术,精细化种好一部分旱地,远比广种薄收要强得多。

2.2 综合评价

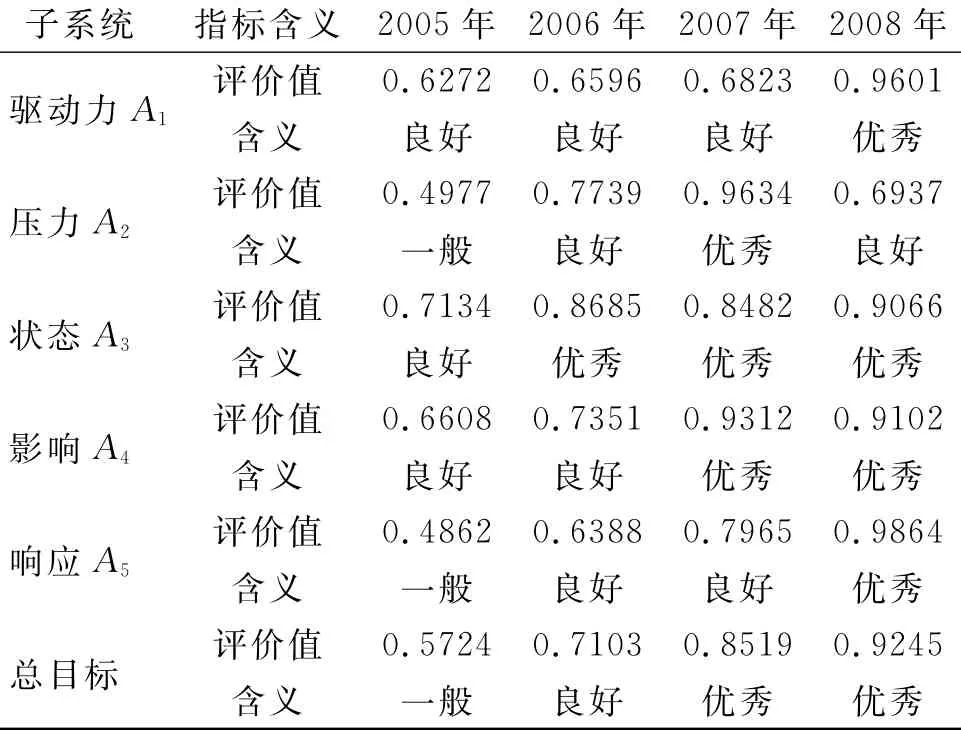

根据旱作补水农业可持续评价指标体系的结构特点,采用加权平均法对同心县干旱区旱作补水农业体系可持续发展进行综合评价。为了直观反映旱作补水农业的实施效果,把旱作补水农业DPSIR总体可持续发展评级指数0.000~1.000划分为5个等级[16]。具体划分指标和含义见表5。对同心县旱作补水DPSIR系统的各子系统的评价值进行计算结果见表6。

表5 旱作补水农业DPSIR可持续发展指标等级划分

表6 同心县旱作补水农业DPSIR综合评价值及可持续性

2.2.1 子系统评价 从表6中可以看出,驱动力2005-2008年一直呈现上升趋势,可持续状态一直良好,主要是由于人口纯收入的增加,以及人均GDP增长的需要,特别是人口增长率的增加,有力地促进了旱作补水农业发展的驱动力增加。压力2005-2007年有上升趋势,可持续状态从一般升为优秀;2007-2008年压力逐渐下降,可持续状态从优秀降为良好,主要是由于持续的干旱造成旱作补水农业生产的困难,农民人均拥有粮食减少,生活困难,为旱作补水农业生产带来巨大压力。2007年降水为307.2 mm,从很大程度上解决了部分农业生产的需要,减轻了旱作补水农业生产的压力。状态变化2005-2006年、2007-2008年有上升趋势,2006-2007年状态逐渐下降,可持续发展一直处于良好状态。由于压力的表现,所呈现出相应的状态,2005-2007年持续的干旱造成干旱指数上升,造林成活率降低,造林面积减少,由于降水减少,对水分有效利用率增加。2007-2008年降水量的增加,有效改善了干旱指数,有利于旱作补水农业生产工作的开展。影响变化2005-2008年一直处于上升趋势,可持续发展状态从一般逐渐转变为良好到优秀。在经济增长、社会积极响应的背景下,旱作补水农业系统的消极影响在减弱,积极影响在加强。粮食总产量在增加,从事农业生产的劳动力在减少,群众素质得到有效改善,旱作补水农业生产影响对当地生产起到有效的促进影响作用。响应变化2005-2008年一直处于直线上升趋势,可持续状态从一般转变为良好到优秀。在同心县干旱少雨等自然条件下,旱作补水农业体系如果想取得良好的成绩,必须采取农田水利建设、水肥耦合、机械作业等有效的节水等措施。在项目实施过程中,课题组与当地政府部门加强旱作补水新技术培训、推广、应用等措施,在可持续发展方面给予更积极的响应,提高了旱作补水农业的生产效果。

2.2.2 旱作补水农业体系可持续发展情况 从表6中可以看出,同心县旱作补水农业体系2005-2008年可持续发展评价值一直上升,可持续状态从一般转变为良好到优秀。说明通过旱作补水项目的实施,项目总体可持续发展情况较好。评价指数依次为:2008年(0.924 5)>2007年(0.851 9)>2006年(0.710 3)>2005年(0.572 4)。可持续发展趋势数学模型为:y=0.3458l n x+0.4523(R2=0.9402)。

2.2.3 旱作补水农业体系年度发展情况分析 农业“状态”的变化以及未来发展趋势不会只与某一因素有关,而应该是诸多因素共同作用的结果[13],旱作补水可持续性在不同年度内所面临的变化趋势也不一样。2005年、2006年可持续发展中状态因子评价值最高(分别为0.713 4和0.868 5),2005年、2006年可持续发展中响应因子评价值最低(分别为0.486 2和0.638 8),说明旱作补水农业由于压力和驱动力因子作用下两年来旱作补水农业的状态急需得到改善,所采取有效措施不足,整体可持续发展相对一般。由于2005年、2006年的存在状态因素给2007年的可持续发展带来严重的压力(0.963 4),2007年的驱动力也因此受到上年的影响,驱动力因子最低(0.682 3),但比2006年的驱动力有所上升。为了旱地农业可持续发展的有效进行,2008年应该要采取有效的响应(0.986 4)措施来降低压力,2008年发展中压力因子评价值最低(0.693 7),说明当地旱作补水农业的发展总体驱动力较强,旱作补水农业面临的潜在压力较小。

3 讨论与对策

旱作补水农业是介于自然、生态和社会经济之间的复合系统,系统中各因素之间的相互作用相当复杂,借助于DPSIR概念模型有助于简化这一过程[9,17]。通过全面分析同心县旱作补水农业系统的“驱动力”、“压力”、“状态”、“影响”和“响应”,有助于理解影响旱作补水农业系统中各因素的作用过程以及彼此之间的因果关系,从而为建立旱作补水农业可持续发展指标体系,实现资源优化配置奠定基础。因此,首先要以评估旱作补水农业系统的现状及其变化为基础,分析造成旱作补水农业系统的现状和变化的原因以及对系统的压力,然后确定旱作补水农业系统现状对当地群众生活、生产和环境的影响,据此调整当前旱作补水措施并实现旱地农业资源优化配置和农业系统的持续发展。根据以上分析过程和评价结果,由DPSIR模型中“响应”模块的功能,提出以下旱作补水农业系统可持续发展过程中改善“驱动力”、降低“压力”、恢复“状态”和消除“影响”的农业可持续策略。

3.1 开源与节流

结合保障人畜安全和生态移民水利工程配套建设的水源供给利用,制定出旱作补水农业发展方案,确保抗旱引水工程,发挥最大效益[18]。利用流经本县的固海扬黄水利及其引伸扩灌的各类引水工程、塘、坝、库、机井等现有水源,采用管管及机井、移动机泵和固定扬水站等相结合的办法,建立抗旱供水应急体系。加强井窖建设,建立集雨补灌可持续发展农业技术新体系[19]。

3.2 调整产业结构

旱作补水农业以发展农村经济、增加农民收入为中心,以市场为导向,以农业增产、农民增收为核心,不断调整优化农业产业结构,推进农业和农村经济向质量效益型转变。大力调整种植结构,改善大面积单一的种植结构,采用压夏增秋,压粮增经措施,建立由单作重茬向科学轮作过渡的用地新体系[20]。扩大马铃薯、西甜瓜、葵花、红枣、红葱等特色作物种植比例,合理安排地膜玉米种植倒茬,避免过多补灌用水增投不增收或效益低等问题。在确保粮食总产、农产品总量平衡的基础上,扩大种植一批农特优农副产品。

3.3 建立以蓄水保墒为核心的保护性耕作技术体系

建立以秋深耕施肥整地蓄水保墒为主的保护性耕作制度,建立适期秋覆膜、早春顶凌覆膜、机械全垄覆膜沟植集降雨补灌技术体系,推广“一膜两季”利用、田间微地面集雨节水补灌、根区注水补灌和移动式滴灌等技术和模式[21],增强抗旱避灾能力,提高稳产增收潜力。

3.4 合理施肥,引进新品种

通过增加无机肥料投入,以无机换有机,并改革施肥制度,促进以种肥为主向重施基肥、种肥、适期适量追肥结合三次施肥过渡,合理增施氮磷钾化肥,建立以肥调水、“水肥一体化”用养地技术体系,以提高土壤肥力水平,达到抗旱稳产的目标。引进、推广、选育高产抗旱作物新品种[22-23],进行科学的营养液浸种和药物拌种措施,建立耐旱作物品种培养的新体系。

[1] 王宏兴,王晓,杨秀英,等.多目标决策灰色关联投影法在小流域水土保持生态工程综合效益评价中的应用[J].水土保持研究,2003,10(4):43-45.

[2] 舒乔生,丁福俊,高鹏.水土保持效益评价与预测系统的研究[J].山西水土保持科技,2000(3):25-27.

[3] 康玲玲,王云璋,王霞.小流域水土保持综合治理效益指标体系及其应用[J].土壤与环境,2002,11(3):274-278.

[4] 杨文治,余存祖.黄土高原区域治理与评价[M].北京:科学出版社,1992:30-35.

[5] 常茂德,赵诚信.黄土高原地区不同类型区水土保持综合治理模式研究与评价[M].西安:陕西科学技术出版社,1995:26-30.

[6] 李忠魁,宋如华,杨茂瑞,等.流域治理效益的环境经济学分析方法[J].中国水土保持科学,2003,1(3):56-62.

[7] European Environ ment Agency.Europe’s environment:the second assess ment[R].Oxford:Elsevier Science Ltd,1998:66-69.

[8] Organization of Economic Cooperation and Develop ment.OECD core set of indicators for envir on mental perfor mance[M].Paris:Environment Directorate,1993:6-10.

[9] 于伯华,吕昌河.基于DPSIR概念模型的农业可持续发展宏观分析[J].中国人口·资源与环境,2004,14(5):68-72.

[10] 左伟,周慧珍,王桥.区域生态安全评价指标体系选取的概念框架研究[J].土壤,2003,35(1):2-7.

[11] 韦杰,贺秀斌,汪涌.基于DPSIR概念框架的区域水土保持效益评价新思路[J].中国水土保持科学,2007,5(4):66-69.

[12] 陈晨,杨惠琴.宁夏同心县生态环境治理模式探析[J].宁夏大学学报:自然科学版,2003,24(2):118-121.

[13] 高波.基于DPSIR模型的陕西水资源可持续利用评价研究[D].西安:西北工业大学,2007.

[14] 张旭东,丁建勋,徐京秀.基于层次分析法的山东省城市可持续发展评价[J].当代经济,2010(18):115-117.

[15] 郭显光.改进的熵值法及其在经济效益评价中的应用[J].系统工程理论与实践,1998,12(12):98-102.

[16] 熊鸿斌,刘进.DPSIR模型在安徽省生态可持续发展评价中的应用[J].合肥工业大学学报,2009,3(32):305-309.

[17] 于伯华,吕昌河.基于DPSIR模型的农业土地资源持续利用评价[J].农业工程学报,2008,24(9):53-58.

[18] 肖薇薇,谢永生,王继军.黄土丘陵区农业生态安全评价指标体系的建立[J].水土保持通报,2007,27(2):146-149.

[19] 杜建民,王峰,左忠,等.宁夏中部干旱带农业水资源高效利用模式初探[J].宁夏农林科技,2008(6):92-93.

[20] 郭永忠,王峰,刘华,等.喷灌条件下不同节水措施对玉米的影响[J].西北农业学报,2009,18(1):285-289.

[21] 杜建民,王峰,左忠,等.旱地马铃薯根际补灌栽培最佳补灌时期及适宜补灌量研究[J].干旱地区农业研究,2009,27(2):129-132.

[22] 杜建民,孟凡民,王峰,等.宁夏中部干旱带旱地西瓜根际补灌栽培最佳补灌时期及适宜补灌量的研究[J].干旱地区农业研究,2010,28(6):12-14.

[23] 左忠,王峰,郭永忠,等.宁夏引黄灌区玉米马铃薯不同间作方式研究[J].中国马铃薯,2009,23(4):82-86.