近50年晋中市气候变化及对农作物的影响

2011-09-11梁运香韩龙赵海英陆春花

梁运香,韩龙,赵海英,陆春花

(1.山西省榆次区 气象局,山西 榆次030600;2.山西省气象局,山西 太原030001;3.山西省晋中市气象局,山西 榆次030600;4.山西省介休市 气象局,山西 介休032000)

有关研究表明,近100年来全球地表平均气温上升 了 0.74℃[1],我 国 地 表 平 均 气 温 上 升 了0.8℃,增温速度略高于全球[2]。从1986/1987年的冬季至今,我国已经历了21个暖冬(仅2004/2005年,2009/2010年的冬季为正常)。特别是2006年,中国平均气温9.92℃,成为1951年以来创纪录的暖年。陈隆勋等对近40到50年的中国降水研究表明,总的来说全国年降水量呈减少趋势,东北和华北降水有减少趋势[3~5]黄荣辉等用中国336个站6~8月的旬降水讨论了华北地区的干旱化趋势。认为80年代降水较70年代少,干旱化趋势加重,区域总平均降水量比50年代约减少近30%[6]。天气气候学家对于华北地区高温少雨干旱化日趋严峻的问题进行了大量的分析研究,杨修群等通过研究全球海-气相互作用的年代际变化与华北地区降水的关系,认为华北地区降水与PDO存在异常相关,如果热带中东太平洋海温升高、北太平洋中部海温偏低,华北地区被高气压控制,降水减少[7]。张庆云等则从大气环流场的异常特征分析了华北干旱的原因,认为导致华北降水减少的主要原因是偏南气流较平均态减弱而使能够到达华北地区的水汽减少所致[8]。在全球气候变化的大背景下,晋中市气候正在发生较为显著的变化,气温升高、降水减少、干旱严重,给当地经济发展和农业生态环境造成了很大影响。晋中市农业生产主要是在自然环境中进行,粮食生产很大程度上依赖于气候条件的变化,气候变化将首先对农业特别是主要农作物的影响。所以全面了解当地气候,分析晋中市在全球气候变化背景下的极端气候变化特征,了解其变化趋势,对于当地的社会和经济发展以及环境生态保护等方面都具有十分重要的意义。

1 资料来源与研究方法

本文所用气象数据为晋中市十一个气象观测站1960~2009年平均气温、平均最高气温、平均最低气温、无霜期、降水量、日照时数、蒸发量等气象资料。计算距平用的平均值是以1960~2009年50a的气象要素平均值为气候平均值。农业气象资料来源于晋中市统计局统计资料提要1960-2009年国民经济统计年鉴资料。季节划分标准冬(12~2月)、春(3~5月)、夏(6~8月)、秋(9~11月)四个季节。研究方法有距平法,距平百分率;线性倾向估计;长期变化的定量指标--趋势系数;滑动平均;根据气象业务规范标准,采用7级分级法,计算气温和降水的异常情况;计算干燥系数。

2 晋中市气温变化特征分析

2.1 平均气温的年变化特征

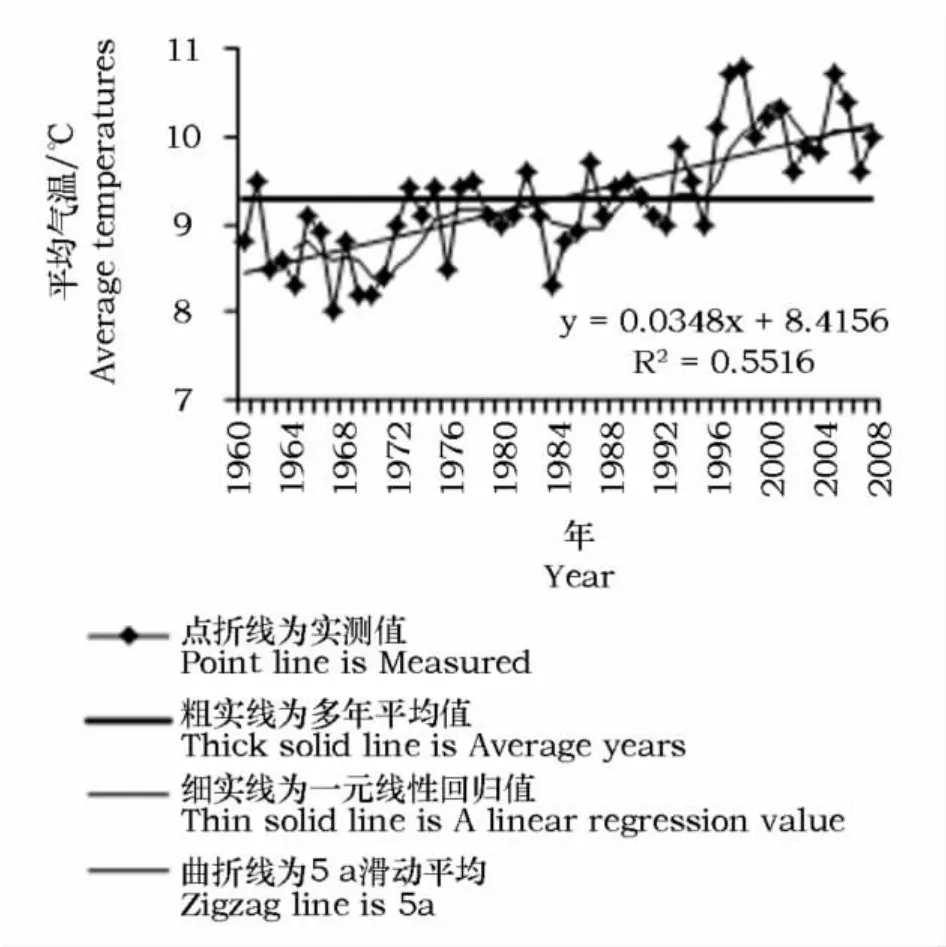

为了分析气温变化趋势,采用线性倾向分析和5a滑动平均趋势分析,图1为晋中市近50年来年平均气温时间序列变化。晋中市近50年来年平均气温为9.3℃,极差为2.8℃(1967年8.0℃,1999年10.8℃),从图1可以看出,1960年以来,平均气温呈波动上升,总的变化趋势是变暖,上个世纪90年代后这种趋势更加明显。年平均气温序列变化倾向率为0.348℃·10a-1,略低于全国0.4℃·10a-1的增长幅度,与我国气候变暖具有同步性[9]。

图1 晋中市1960~2009年平均气温Fig.1 Jinzhong city 1960~2009average temperatures

从5a滑动平均曲线可以看出,上个世纪90年代以前,5a滑动平均值长期处于多年平均值以下,而上个世纪90年代以后,持续高于多年平均值,且幅度明显增大,本世纪初达到极值。这也说明,晋中市气温为变暖趋势,且上个世纪90年代以后持续增暖。按照Vt>0(Vt为年平均气温5a滑动平均值与多年平均值之差)为偏暖,Vt<0为偏冷来划分,晋中市气温以上个世纪90年代初为界,分为冷、暖两个阶段,前为冷期、后为暖期。而从平均值和倾向率来看,上个世纪六十年代和七十年代初为冷期,七十年代中期到八十年代为正常期。

2.2 平均气温的季变化

对不同季节的平均气温变化,采用线性倾向分析和5a滑动平均趋势分析,图2为晋中市近50年来年各季平均气温时间序列变化。

计算结果表明,一年四季的气温变化均呈线性上升趋势。从图2可以看出,春、夏、秋、冬季平均气温变化线性倾向分别显升高0.4℃·10a-1,0.17℃·10a-1,0.3℃ ·10a-1,0.54℃ ·10a-1。冬季升温最为明显,其次是春季。近20年以来有3a冬季气温较气候平均值高2.0℃以上,分别为1999年、2002年、2007年,冬季增长速率为夏季的三倍;春季1997年以后的平均气温都高于平均值,夏季平均气温五个高峰值也出现在上个世纪90年代以后,分别为1994、1997、1999、2001、2005年。近20年来不仅冬季平均气温增暖,春、夏、秋三季的平均气温也呈增暖趋势,导致年平均气温急剧变暖。由此可见,晋中市气温的时间变化规律与全国及山西省平均情况大体一致,即呈增温趋势,但气温变化幅度存在一定差异[10]。

图2 晋中市1960~2009年季平均气温Fig.2 Jinzhong 1960~2009season average temperatures

由此可见,年平均温度的升高主要是冬季气温明显升高的缘故造成,其次是受春季气温的影响。

2.3 平均最高、最低气温的变化特征

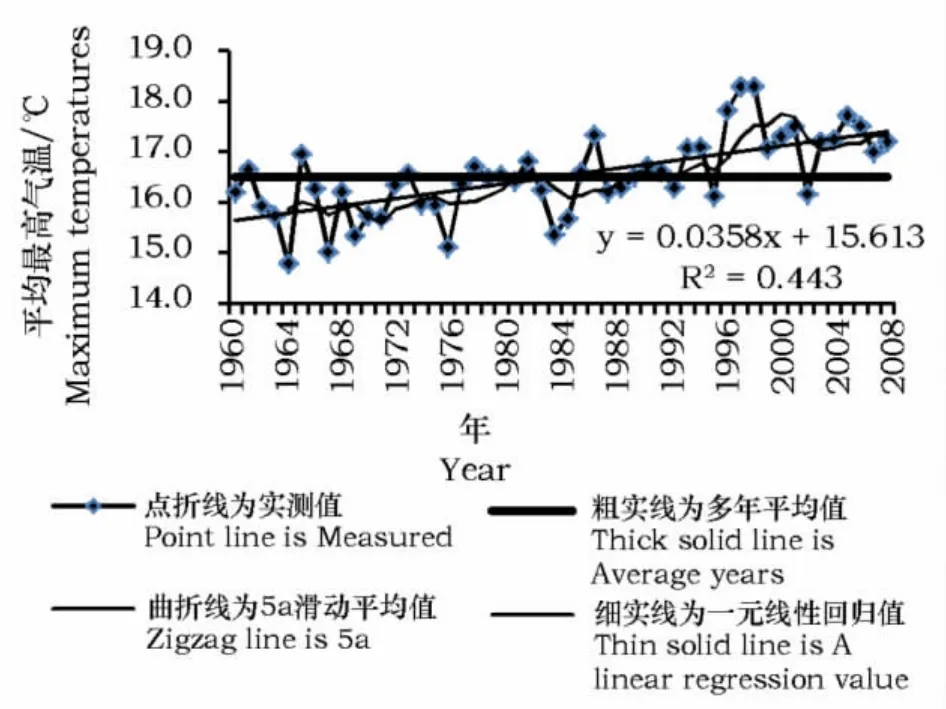

2.3.1 平均最高气温年变化特征

为了分析平均最高气温变化趋势,采用线性倾向分析和5a滑动平均趋势分析,图3为晋中市近50年来年平均最高气温时间序列变化。晋中市近50年来年平均最高气温为16.5℃,年平均最高气温最低年为1964年14.8℃,年平均最高气温最高年为1998年18.3℃,相差3.5℃。从图3可以看出,1964,1967,1976,1985年出现了低值年,在90年代以前1965,1987年出现了高值年,特别是1990年以后年平均最高气温都在年平均最高气温平均值以上。年平均最高气温总体上是呈上升趋势,80年代前为偏低阶段,80年代为正常阶段,80年代后为偏高阶段。

图3 晋中市1960~2009年年平均最高气温Fig.3 Jinzhong city 1960~2009maximum temperatures

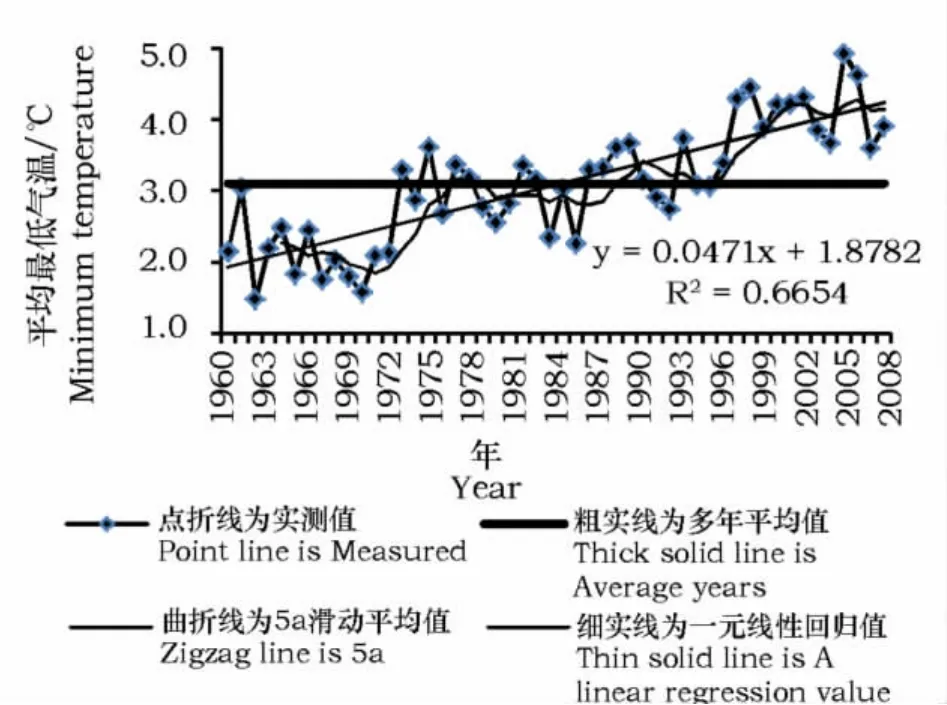

2.3.2 平均最低气温年变化特征

为了分析平均最低气温变化趋势,采用线性倾向分析和5a滑动平均趋势分析,图4为晋中市近50年来年平均最低气温时间序列变化。晋中市近50年来年平均最低气温为3.1℃,年平均最低气温最低年出现在1962年为1.5℃,年平均最低气温最高年出现在2006年为4.9℃,相差3.4℃。1973年以前为低值年,1974年到1986年为正常年,1987年以后升高比较明显,特别是1997年以后年平均最低气温平均为4.1℃,比平均升高了1℃。

近50年平均最高气温和平均最低气温均有明显的增温趋势,但为曲线式上升。最低气温的增温趋势和变化幅度均明显高于最高气温,最低气温的气候倾向率为0.471℃·10a-1,最高气温的气候倾向率为0.358℃·10a-1,两者相差0.113℃·10a-1。即夜间气温有较强的增温趋势,白天有较弱的增温趋势,说明气温日较差在逐渐减小。

图4 晋中市1960~2009年年平均最低气温Fig.4 Jinzhong city 1960~2009minimum temperatures

3 晋中市降雨量变化特征分析

为了分析降雨量变化趋势,采用线性倾向分析和5a滑动平均趋势分析,见图5,为近50年晋中市降雨量时间序列变化。可以看出,气候变暖的同时,晋中市降雨量并没有相应增加,而降雨量的变化不像气温那么规律,降雨在年际间变化很大,平均相对变率很大,多雨年(736.6mm)是少雨年(274.9mm)的2~3倍。从图5降雨变化曲线分析来看,降雨量呈减少趋势,近50年变化倾向率为-27.26mm·10a-1,在波动中呈现下降趋势,该趋势90年代后尤其明显。

图5 晋中市1960~2009年年降雨量Fig.5 Jinzhong city 1960~2009precipitation

4 晋中市其它气象要素变化特征分析

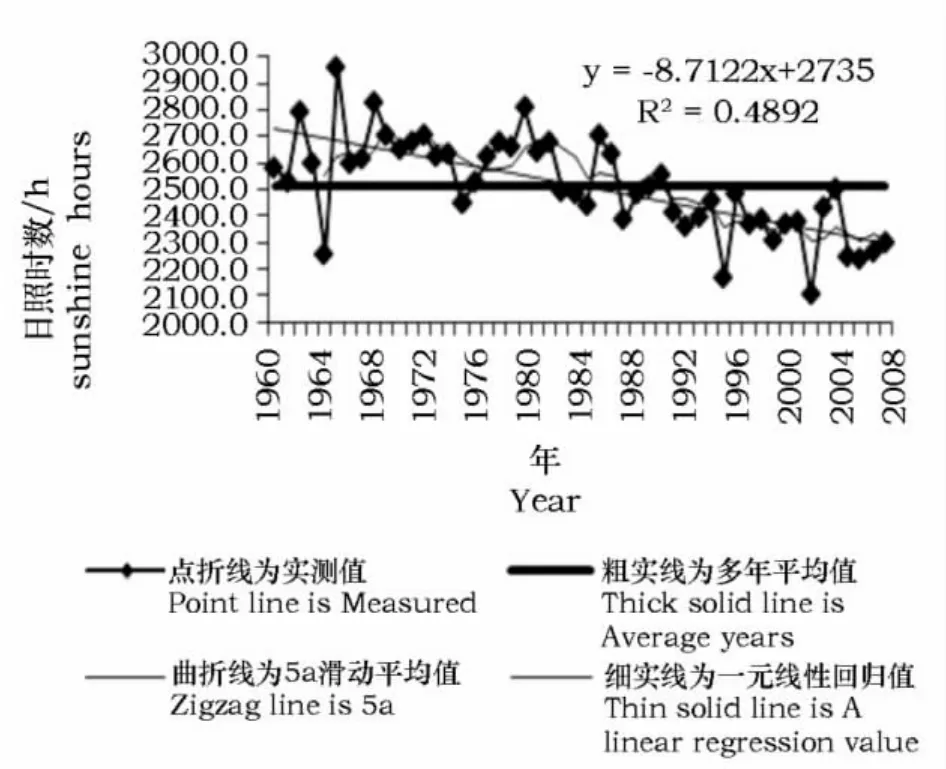

4.1 日照时数变化特征

从图6可以看出,晋中市的日照时数在逐步减少,气候倾向率为-87.122h·10a-1。偏多年基本上出现在20世纪80年代以前,1965年最多为2963.7h,从20世纪80年代前只有两年出现负距平。80年代后开始逐步减少,只有三年为正距平,80年代后期减少明显,基本上在平均线以下,2003年达到最低值为2100.4h。日照时数最多年和最少年相差863.3h。

图6 晋中市1960~2009年年日照时数Fig.6 Jinzhong city 1960~2009sunshine hours

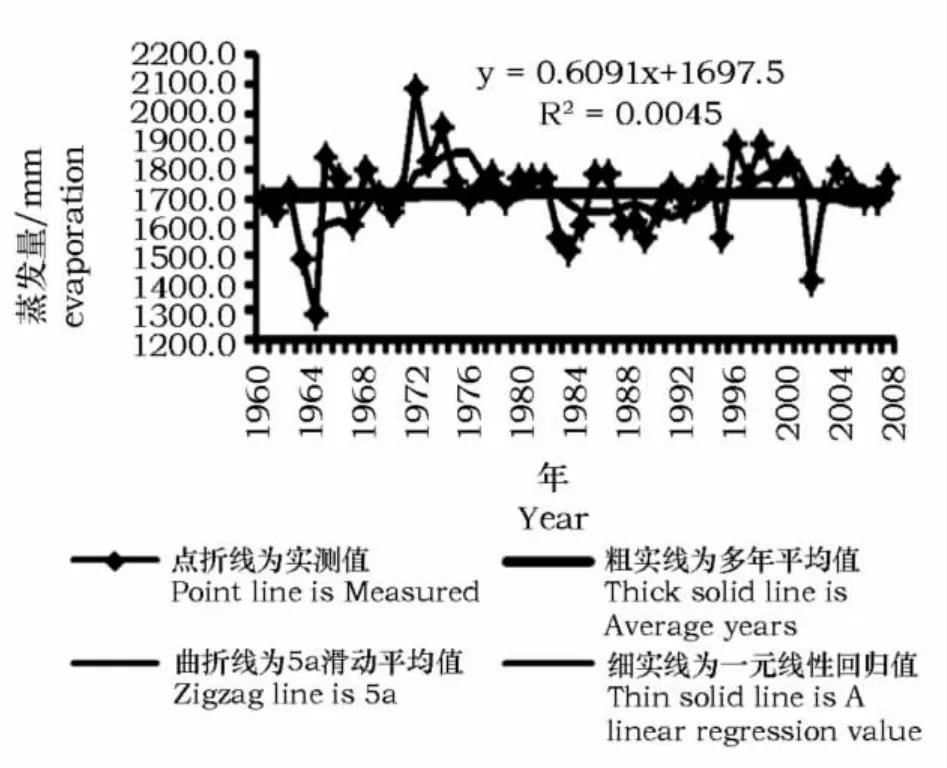

4.2 蒸发量变化特征

从图7可以看出,晋中市50年来的蒸发量变化不大。一直在振动中变化。出现了两个高值阶段和三个低值阶段。高值段为1971~1975年、1997~1981年,最高值出现在1972年为2086.5 mm。三个低值阶段为1963~1964年、1983~1996年、2002~2004年,最低出现在1964年为1287.1mm。

从干燥系数变化特征来分析,干燥系数K是年可能蒸发量Em与降水量P的比值(K=Em/P),它在一定程度上反映一个地区平均干燥状况,是衡量一个地区干旱程度的重要指标之一。多年平均年干燥指数K与气候分布有密切关系,当K<1.0时,表示该区域蒸发量小于降水量,该地区为湿润气候,当K>1.0时,即蒸发量超过降水量,说明该地区偏于干燥,K越大,即蒸发量超过降水量越多,干燥程度就越严重。有研究指出:K≥3.5为干旱[11]。

从晋中市历年干燥系数曲线图8可知,年度干燥系数整体有增大趋势。70年代中期以前,变化剧烈,最大值出现在1972年为7.0,上个世纪60年代中期到70年代中期有一个明显干燥期,90年代中期以来,干燥系数显著增大,出现另一个明显干燥期,1997年是上个世纪70年代以来的最干燥年为6.9。晋中市50年中30年K>3.5,占60%,可见,干旱是晋中市的主要气候特征。

从干燥系数的季节分布来看,四季均有增大趋势,但春季最为明显。说明,晋中市春季干旱严重,这也验证了本地“十年九春旱”的说法。总之,50年来晋中市干旱化程度正在加剧,90年代以后尤为明显。

图7 晋中市1960~2009年年蒸发量Fig.7 Jinzhong city 1960~2009evaporations

图8 晋中市1960~2009年干燥系数Fig.8 Jinzhong city 1960~2009dry coefficient

5 讨论

气候是进行农业生产的自然环境中最基本、最重要的条件之一,它为农业生产提供光、热、水、空气等能量和物质资源。农业直接关系着人类生存,而绝大多数农业生产在露天进行,对气候变化的反应最敏感、最直接,任何程度的气候变化都会引起农业气候资源、农业生态环境、农业生产布局和结构、农业投入和产出的变化,给农业生产及其相关过程带来潜在或显著的影响,严重威胁国家和地区的农业发展和粮食安全。

5.1 气温变化的影响

近50年来,晋中市年平均气温升高,无霜期延长,农作物生长积温增加,冬小麦收获后的剩余积温增加,使复种生产得到保证,复种作物的产量稳定增加。尤其是冬季气温的升高,越冬农作物受冻害的机率大大减少,便于作物安全过冬,对冬小麦越冬非常有利,上个世纪80年代后,冬小麦因冻死苗的现象大为减少。

温度升高在产生正面效应的同时也带来了负面影响。如温度升高使作物发育速度加快,生育期普遍缩短,减少光合作用积累干物质的时间,导致单产下降,这有可能抵消全年生长期延长的效果,从而使地区气候生产潜力下降。尤其是冬季气温的升高,使得冬小麦越冬期变短,易造成麦田失墒快,出现麦苗旺长现象;在暖冬条件下,越冬小麦会提前返青,由于抗寒能力弱,提前返青的小麦在突来的寒潮中易受冻害;另外,温度升高会增大空气饱和差,风速和大风日数增加,增加了土壤水分的无效蒸发,消耗掉原本不多的水分,对作物造成的水分胁迫更大。

有关研究[12]指出,年平均气温每升高1℃,农业带就将向北推移1个纬距。据此,晋中盆地冬小麦品种区划应从晚熟区向中熟区过渡,耕作制度也应从两年三作区向一年两作区过渡。随着气候变暖趋于明显,冬小麦品种突破区划限制,在试验示范的基础上有选择地栽培中熟区品种进行越区栽培,对提高小麦生产水平有重要意义,亦是适应气候变暖的客观性对策。

玉米是晋中盆地主要秋粮作物,而晋中盆地原属于春播玉米的中晚熟区,耕作制度亦属二年三熟区。随着气候变暖,热量资源明显增加,春播玉米已不能充分利用热量资源,造成了热量资源的浪费,而实行玉米夏播(即小麦收割后复播玉米)已逐渐成为趋势。

5.2 降水变化的影响

降水减少和陆地地表水资源及地下水的减少,使土壤墒情变干,对发展种植业产生不利影响。使得种植业更加依赖灌溉,而发展灌溉所依靠的水库和地下水的水资源又因降水少得不到补充,因此,水资源短缺对农业生产的威胁更加突出。

东部山区和半山区基本无灌溉条件,水是当地种植业的制约因素,农作物几乎完全靠天等雨,更加容易受到干旱的危害。同时水资源短缺对当地的多种植物和动物造成危害,间接影响农业生态环境。

气温升高和降水减少两方面使气象灾害发生频繁。加之人类活动对农业生态环境的破坏,使水土流失严重。

晋中市夏季年降水量占全年总降水的70%,降水少时,旱灾成灾率为55%左右,降水多时,又以暴雨的形式出现,往往造成洪涝灾害,给人民生命财产造成伤害。随着人口增加和工农业用水量加大,人均水资源占有量迅速下降,加剧了人口、耕地、粮食、工业间的矛盾。

有关研究[13]表明,在全球气候变暖背景下,山西省干旱周期明显缩短,频率显著增加,说明发生干旱的持续时间在延长,范围日益扩大,旱灾将会造成粮食的减产幅度加大。

5.3 其它气象要素变化的影响

晋中市年平均日照时数呈逐渐减少趋势,且阶段性变化显著。日照时数主要受太阳辐射、水汽等因素的影响,但随着城市化的快速发展,城市大气中的气溶胶颗粒物、氮氧化合物、碳氧化合物、碳氢化合物、光化学烟雾等空气污染物明显增多,这些污染物不仅影响水平视程,减小水平能见距离,且能吸收和散射太阳辐射,减少到达地面的太阳辐射,造成日照时数减少。

晋中市50年来的蒸发量变化不大,一直在振动中变化。干燥系数在增大,使土壤墒情变干,对发展种植业产生不利影响,水资源短缺对农业生产的威胁更加突出。

[1]IPCC.Climate Change 2007:The Physical Science Basis[R].Cambridge:Cambridge University Press,2007.

[2]赵宗慈,王绍武,徐影,等.近百年我国地表气温趋势变化的可能原因[J].气候与环境研究,2005,10(4):808-817.

[3]陈隆勋,朱文琴,王文,等.中国近45年来气候变化的研究[J].气象学报,1998,56(3):257-271.

[4]任国玉,吴虹,陈正洪.我国降水变化趋势的空间特征[J].应用气象学报,2000,11(3):322-330.

[5]翟盘茂,任福民.中国近四十年最高最低温度变化[J].气象学报,1997,55(4):418-429.

[6]黄荣辉,徐予红,周连童.我国夏季降水的年代际变化及华北干旱化趋势[J].高原气象,1999,18(4):465-476.

[7]杨修群,谢倩,朱益民,等.华北降水年代际变化特征及相关的海气异常型[J].地球物理学报,2005,48(4):789-797.

[8]张庆云.1880年以来华北降水及水资源的变化[J].高原气象,1999,18(4):486-495.

[9]傅玮东,姚艳丽,李迎春.新疆吉木萨尔县45年气候变化特征分析[J].气象,2007,33(6):96-101.

[10]赵桂香.近47a来山西省气候变化分析[J].干旱区研究,2006,9(03):500.

[11]高国栋.中国物理气候图集[M].北京:农业出版社,1981:35-36.

[12]竺可桢,宛敏渭.物候学[M].北京:科学出版社,1980:18.

[13]王志伟,翟盘茂,郝寿昌,等.近半个世纪中国干旱变化的时空特征[J].气象学报,2005,63(增):142-147.