我国近8年非电离辐射研究的概况

2011-09-11李文红徐翠华

李文红 徐翠华 张 京

1 非电离辐射谱及非电离波谱

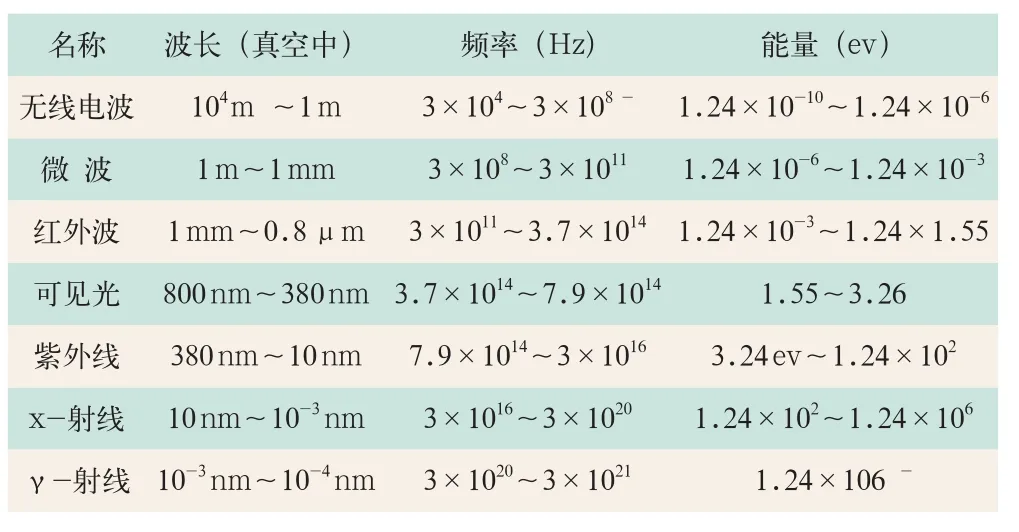

表1 非电离辐射谱

非电离辐射对人类的贡献主要集中在工业、通讯、医疗和军事等方面,与人们的日常生活息息相关。但是,非电离辐射在给人类生活、工作带来巨大益处的同时,也会给人类健康带来负面影响。为了保护人类健康,积极开展非电离辐射的研究已成为广大科技人员所关注的重要课题。

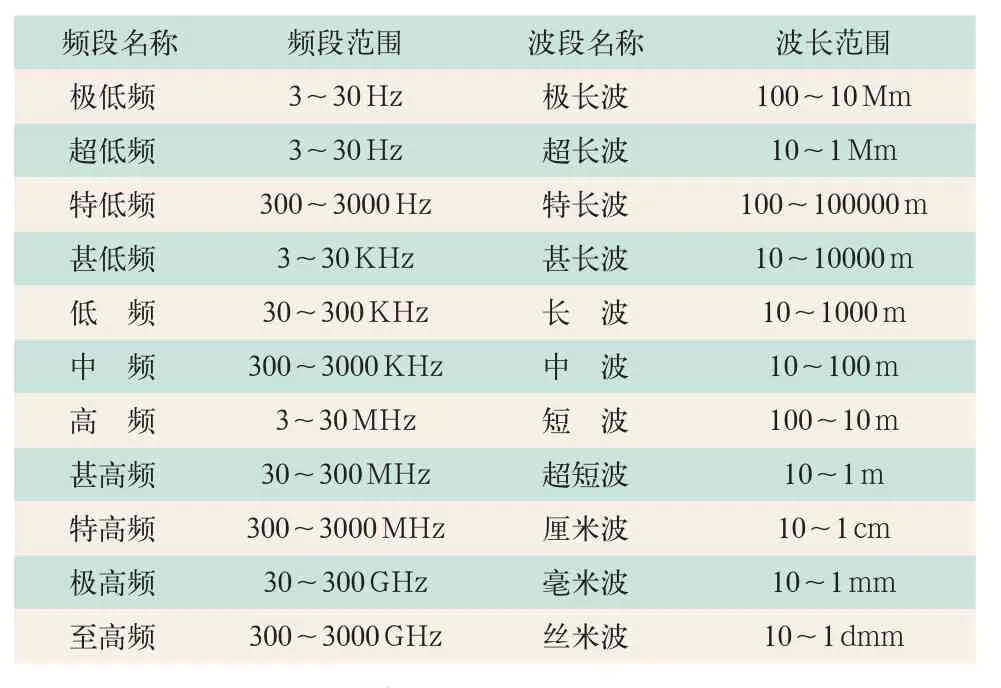

非电离辐射谱及非电离波谱[1]见表1、表2。

表2 非电离波谱

2 非电离辐射研究的概况

近年来,国内外的研究者对非电离辐射的研究逐渐增多。特别是国内不少科研单位及其研究者备加关注。下面仅就“中华放射医学与防护杂志”自2003年以来刊登的与非电离辐射研究有关的40篇文章(2003年至2010年截至第3期)综合列在表3。

3 非电离辐射研究的内容

依据中华放射医学与防护杂志近8年刊登的40篇非电离辐射研究文章内容, 本文重点介绍非电离辐射对神经系统的影响、非电离辐射对细胞凋亡及DNA损伤影响等的研究。

3.1 非电离辐射对神经系统的影响

微波技术的迅猛发展使人们越来越多的暴露在电磁辐射下,电磁辐射可能带来的危害也越来越引起人们的关注。海马是微波辐射的敏感部位,线粒体是最早出现病理改变的细胞器之一。赵黎等[2]探讨了l,6-二磷酸果糖(FDP)对微波辐射后大鼠海马线粒体呼吸链相关基因细胞色素c氧化酶(cytochrome c oxidase,COX)表达的影响。结果发现辐射后6 h和7 d大鼠海马coxI、Il和ⅣmRNA表达均较假辐射组降低,药物组大鼠海马cox I、Ⅱ和ⅣmRNA与相应辐射相比均见表达增加,以给药后3 d(辐射后6 h)组增加最为显著。辐射后6 h和7 d大鼠海马cox I蛋白表达均较假辐射组减少,给药后3 d与辐射后6 h相比COX I蛋白表达升高(t=2.9614,P<0.05),给药后10 d与辐射后7 d相比改变不显著。

表3 中华放射医学与防护杂志刊登非电离辐射研究40篇文章题目及作者

微波辐射也可以引起学习和记忆功能障碍等神经行为改变。魏丽等[3]观察了高功率微波(HPM)辐射后大鼠海马组织中突触后致密物(PSD)-95及cAMP反应元件结合蛋白(CREB)的变化。结果发现 HPM辐射后大鼠海马神经元胞浆中PSD-95的表达有不同程度的增加;10 mW/cm2组辐射后6 h,PSD-95表达增加,于辐射后l d达高峰,28 d基本恢复正常;100 mW/cm2组辐射后6 h,PSD-95表达增加,MOD于l d达高峰,IOD于7 d达高峰,28 d基本恢复至正常水平;30 mW/cm2组于辐射后3 d内,海马组织CREB与DNA昀结合能力进行性降低。所得研究结果为:HPM辐射后大鼠海马PSD-95表达增加,CRFB与DNA结合能力减弱,并参与了HPM辐射后海马组织损伤及海马神经元突触可塑性改变的病理生理过程。

一定剂量的微波辐射可引起学习记忆能力下降,学习记忆的神经生物学基础是突触可塑性,突触传递的改变在突触可塑性中具有重要作用;大多神经递质和神经活性物质储存在突触囊泡中,通过胞吐作用释放出来,其中突触素启动了囊泡的胞吐过程。BDNF可通过作用于其受体TrkB激洁Ras/MAPK信号通路,影响突触素I的磷酸化及其表达。王丽峰等[4]采用30 mW/cm2微波辐射Wistar雄性大鼠40只,于辐射后6 h、l d、3 d和7 d取材,通过免疫组织化学和RT-PCR检测大脑皮层和海马突触素I,BDNF和TrkB表达的改变。结果发现30 mW/cm2辐射后,突触素I mRNA在大脑皮层于辐射后6 h和l d增加(P<0.01),而3 d和7 d减少(P<0.01);海马突触素I mRNA于辐射后6 h和1 d增加(P<0.01)。B D N F蛋白在大脑皮层于辐射后6 h表达增强(P<0.05),1~3 d达高峰(P<0.01);在海马于辐射后l d表达增强(P<0.05),3~7 d达高峰(P<0.01)。大脑皮层BDNF mRNA辐射后6 h增加(P<0.01),l d减少(P<0.01),3 d和7 d又见增加(P<0.01或P<0.05);海马BDNF mRNA于辐射后1 d增加(P<0.01)。TrkB蛋白在大脑皮层于辐射后1~3 d表达增强(P<0.01);在海马于辐射后3~7 d表达增强(P<0.01)。TrkBmRNA在大脑皮层于辐射后6 h和7 d增加(P<0.01);海马TrkB mRNA于射后6 h、3 d和7 d减少(P<0.01或P<0.05)。微波辐射可引起大脑皮层和海马突触素I、BDNF及其受体TrkB表达异常,参与了微波辐射所致的突触传递障碍及其修复过程。

研究者发现微波辐射对家兔小腑运动性学习记忆功能具有损伤效应[5-7]。电磁脉冲(EMP)作为非电离辐射,证明了电磁脉冲提高了神经细胞脂氧自由基水平,脂质过氧化产物MDA水平升高,CSH活性降低,预示氧化损伤效应的发生以及观察了微波辐射对家兔小脑运动性学习记忆功能的损伤效应,微波辐射能使家兔产生明显热效应,最终导致小脑运动性学习记忆功能障碍。

3.2 非电离辐射对细胞凋亡及DNA损伤的影响

微波(300 kHz~300 CHz)是一种非电离辐射,潘晓燕等[8]采用彗星试验研究了低强度微波与4一硝基喹啉氧化物(4-NQO)对人淋巴细胞DNA损伤的协同作用及低强度2450 MHz微波(5.0 mW/cm2)与4一硝基喹啉氧化物(4-NQO)对人淋巴细胞DNA损伤效应的联合作用。微波与4-NQO联合暴露方式有3种:微波辐射后4-NQO染毒、微波与4-NQO同时暴露、4-NQO染毒后微波辐射。结果显示:微波辐射组的DNA损伤指标(彗星形状和彗星全长)与对照组比较,差异无显著性(P>0.05)。微波照射后4-NQO染毒组中,50,25 μmol/L剂量的DNA损伤指标与相应4-NQO组比较差异均有显著性(P<0.05或P<0.01)。微波与4-NQO同时暴露组或4-NQO染毒后微波照射组与相应4-NQO组比较差异无显著性(P>0.05)。由此可见,低强度2450 MHz微波不能诱发DNA损伤,当微波辐射先于4-NQO暴露时,微波能增强4-NQO诱发的DNA损伤效应。

现已证明,DNA是射线照射的主要靶分子,是细胞与组织辐射损伤的基础,姚莉等[9]应用高场强EMP发射源对昆明种小鼠进行全身辐射,采用Feulgen染色结合图像细胞光度计对小鼠肝细胞核DNA含量及倍体作定量分析,探讨电磁辐射对肝细胞DNA的影响,动态观察高场强电磁脉冲辐射(EMP)对小鼠肝细胞核DNA含量及倍体的影响,探讨电磁辐射的生物学效应,并指出:高场强EMP对小鼠肝DNA含量及倍体有影响,且表现为远后效应,推测电磁辐射对肝的生物学效应中肝细胞核酸可能是一个重要的靶点,这将为进一步研究其损伤效应及其作用机制提供实验性依据。在另一研究中[10],通过PCR鉴定证实,正义及反义重组质粒中LRP15基因ORF序列均按预定方向正确插入,SC GE实验表明,经紫外线照射后两组细胞的DNA基础损伤无明显差异(P=0.156)。但经45 min及90 min修复后实验组细胞的DNA迁移长度明显小于对照细胞(P<0.001),研究者指出:构建LRP15基因的正义及反义真核表达质粒;LRP15基因对紫外线诱导的DNA损伤具有修复作用。郝述霞等[11]探讨了对微波辐射的防护作用及作用机制,结果显示:微波辐射后24 h、48 h和5 d,与健康对照组相比,辐射组睾丸生精细胞的凋亡数明显升高(t=-41.89、-11.29、-62.24,P<0.05),Bcl-2/Bax比值明显降低(t=8.49、4.36、4.47,P<0.05);而与辐射组相比,低、中和高剂量给药组的凋亡细胞数显著降低(F=5.25、9.79、15.35,P<0.05),Bcl-2/Bax比值明显升高(F=20.17、11.75、11.98,P<0.05)。结果证明了高功率微波辐射可诱导大鼠生精细胞凋亡增加,安多霖药对细胞凋亡有明显抑制作用。安多霖药抑制大鼠睾丸生精细胞凋亡的机制可能与其能够上调Bcl-2及下调Bax蛋白的表达,改变了Bcl-2/Bax的比值有关。

[1]郭鹞,陈景澡.电磁辐射生物效应及其医学应用[M].陕西:第四军医大学出版社,2002.4.

[2]赵黎,彭瑞云,高亚兵,等.FDP对微波辐射后大鼠海马COX表达的影响[J].中华放射医学与防护杂志,2008,28(4):421-423.

[3]魏丽,彭瑞云,高亚兵,等.高功率微波辐射后大鼠海马组织中突触后致密物-95及cAMP反应元件结合蛋白的变化[J].中华放射医学与防护杂志,2008,28(5):545-549.

[4]王丽峰,彭瑞云,胡向军,等.微波辐射对大鼠大脑皮层和海马突触素Ⅰ及相关信号通路的影响[J].中华放射医学与防护杂志,2008,28(6):655-660.

[5]刘勇,王登高,张广斌,等.微波辐射对家兔小脑运动性学习记忆和"GIuR2蛋白质磷酸化的影响[J].中华放射医学与防护杂志,2007,27(6):599-601.

[6]王长振,丛建波,先宏,等.电磁脉冲造成神经细胞氧化损伤效应研究[J].中华放射医学与防护杂志,2003,23(5):361-364.

[7]高艳,秦树桐,张成岗.基于神经细胞活性评价高功率微波照射安全性评价[J].中华放射医学与防护杂志,2007,27(2):201-202.

[8]潘晓燕,何继亮,张美辨,等.低强度微波与4-硝基喹啉氧化物对人淋巴细胞DNA损伤的研究,[J].中华放射医学与防护杂志,2003,23(4):301-303.

[9]姚莉,梁晓俐,王德文,等.高场强电磁脉冲辐射对小鼠肝细胞DNA含量和倍体影响的定量学研究[J].中华放射医学与防护杂志,2004,24(4):386.

[10]徐周敏,于力,楼方定,等.新基因LRP15参与紫外线诱导的DNA损伤的修复作用[J].中华放射医学与防护杂志,2005,25(4):398-400.

[11]郝述霞,张伟,王春燕,等.安多霖对高功率微波辐射大鼠生精细胞凋亡的影响及机制研究[J].中华放射医学与防护杂志,2009,29(5):548-551.