我国教育界“多元智能热”现象透析

2011-09-06李海艳

李海艳

(华东师范大学 教科院,上海 200062;安徽广播电视大学 基础部,安徽 合肥 230022)

我国教育界“多元智能热”现象透析

李海艳

(华东师范大学 教科院,上海 200062;安徽广播电视大学 基础部,安徽 合肥 230022)

1999年,加德纳著作《多元智能》中译本的面世在我国教育界掀起一股“多元智能热”现象,并于2004年达到高潮,可以从著作、论文、论坛或研讨会、实践四个方面体现出来。导致这一现象的原因不仅依赖于多元智能理论这一种子自身的内在特征,而且依赖于其被引入的土壤——外部环境因素,是建构在中国教育改革的动力之上的,另外也与广大园丁即无数大中小学的教师、校长、教育行政和教育科研人员的辛勤耕耘分不开的。

教育界;加德纳;多元智能

1983年,哈佛大学心理学教授霍华德·加德纳(Howard Gardner)在《智能的结构》(Frames of Mind)中提出了多元智能理论 (The Theory of Multiple Intelligences,简称MI理论),该理论提出后即对美国的教育界产生了巨大影响并逐渐在世界范围内广为流传。20世纪末21世纪初的中国教育界更是掀起一股“多元智能热”,时至今日,这股热潮仍在持续不断地升温。本文在多角度透视我国教育界“多元智能热”现象的基础上深入分析导致这种现象的多方面原因。

1 我国教育界的“多元智能热”现象

我国教育界的“多元智能热”现象始于1999年。在此之前,1985年和1987年应文化部和教育部邀请,加德纳两次访华以讲座的形式向中国的音乐界和教育界介绍、宣传多元智能理论,其演讲虽翻译后发表却并未引起音乐界以外中国人的注意;1990年,国内引进最早的关于多元智能理论的著作《智能的结构》(兰金仁译,光明日报出版社)一书出版,但在当时的教育界仍然默默无闻,没有引起广泛关注。1999年,新华出版社出版的中译本《多元智能》(加德纳1993年著)面世,开始引起了我国教育界对这一理论的高度关注并迅速掀起热浪。我国教育界的 “多元智能热”现象在2004年达到高潮。2004年1月1日,中国教育报发文指出:中译本的《多元智能》在2003年中国大陆教育学术类著作百部畅销书排行榜上名列第一[1]。随着多元智能国际论坛在北京的盛大召开,这一年成了中国教育界名副其实的“多元智能年”[2]。

我国教育界“多元智能热”的繁荣景象可以从以下几个方面生动体现出来:

一是有关多元智能的著作可谓汗牛充栋。1999年以来,国内关于多元智能的译介工作从未停止过,加德纳关于多元智能的五本著作 《智能的结构》、《多元智能》、《重构多元智能》、《多元智能新视野》、《多元智能在全球》的中译本陆续出版,其中有的又修订再版或出现周年纪念版。除了有关译著和论文外,国内大量的教育工作者纷纷从教育理论和教育实践层面展开探索和研究,相继出版了一批有代表性的学术著作,如中国轻工业出版社推出的“多元智能教与学系列”丛书、教育科学出版社出版的“多元智能新视点”丛书、北京师范大学出版社出版的“多彩光谱丛书”等等[3],全方位地介绍了多元智能理论以及该理论在课程、教学上的应用;另外,《多元智力再思考》、《学校中的多元智能》、《多元智能:理论、方法与实践》、《多元智能在中国》、《多元智能教与学》、《成为一所多元智能学校》等在短短几年内出版的系列专著也都对多元智能理论本身及其应用做了有益的探索和反思。

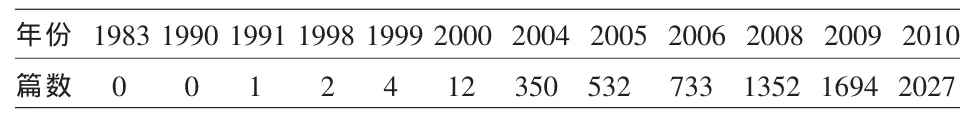

二是有关多元智能的论文如雨后春笋。在“中国期刊全文数据库”中以篇名为“多元智能”进行搜索(1983—2010年),出现的论文数据如下表,清晰地反映了我国“多元智能热”始于1999年并持续不断升温的发展轨迹。

表1 “中国期刊全文数据库”中有关多元智能的论文数据(1983—2010年)

三是有关多元智能的论坛或研讨会频繁召开。2004年 5月,“多元智能理论及其在教学中的应用”国际论坛暨DIC国际合作项目第三届年会在北京隆重召开,加德纳与来自其他国家和地区的专家、学者们作了精彩报告并与来自中国各地的七百多位学校领导和老师交流了多元智能理论在世界各国教学中运用的进展情况以及他们在多年教学经验中总结的一些实验成果;2005年7,多元智能与教育改革国际研讨会暨DIC国际合作项目第四次年会在北京举行,开设多元智能与教育目标、多元智能与教育质量等6个主题的分论坛进行研讨和交流;2010年5月,以“多元智能与全球教育转型”为主题的多元智能国际研讨会再次在北京隆重召开,讨论和交流了多元智能在各级各类教育中的应用、多元智能理论与教师专业发展、多元智能理论的评价与未来展望等问题。除了这些大型的、国际性的论坛或研讨会外,国内关于多元智能的交流、研讨、课题组会议等等更是不胜枚举。

四是有关多元智能的实践开展得如火如荼。一方面是政府及教育行政人员或教育理论工作者们以科研课题带动实践展开的多元智能的有关探索,仅国家级、部级“十五”重点课题就达数项,如国家总督学顾问、中国教育学会副会长陶西平主持的“十五”科研规划重点课题“借鉴多元智能理论开发学生潜能的实践研究”,华东师范大学吴志宏教授为首的项目“多元智能理论与实践研究”,深入到多个省市的数十所中小学边实践边探索,等等。另一方面是全国各地基层的学校管理者和教师积极投身于多元智能与教育、教学改革的实践研究。此外,出现的众多的多元智能教育研究所、多元智能软件、多元智能杂志(如《中国多元智能》杂志),也纷纷为多元智能的实践探索服务[3]。几年来,通过不同层面人员的努力和实践使得多元智能理论在大江南北迅速地生根发芽、遍地开花并且硕果累累。

2 我国教育界 “多元智能热”现象的原因

始于1999年的有关多元智能的研究为何会在中国大地很快成为一个广受瞩目的实践性热点?又为何会持续不断地升温?笔者认为其原因或许可以从多元智能理论本身、20世纪末至21世纪初中国教育改革的环境、不同层面人员的努力和实践这三方面进行分析。就象一颗种子播种后,其顺利的开花、结果与种子本身、土壤、辛勤园丁这三者都是有关系的。

2.1 种子:多元智能理论本身的原因

2.1.1多元智能理论以多个学科的理论和实验为依据,具有很大的说服力 多元智能理论是哈佛大学“零点项目”多年的科学研究成果,以生物学、遗传学、脑神经科学、人类学、心理学、社会学等多个学科的理论为基础,收集了多方面的实验依据。特别是认定智能的八个判据十分严格,至今无人能提出有说服力的反对意见。现在已经确认的八到九种智能,决不是加德纳及其同事的想象和猜测,而是参考了来自大脑的研究、人类的发展和进化,以及对不同文化的比较等方面的证据,然后运用八个严格的判据,从近百个智能的候选者中一一检验后筛选出来的。加德纳也多次表明,根据他20多年的追踪,到目前为止,从脑科学和基因科学研究的新进展和新发现来看,多元智能理论是站得住脚的[4]。

2.1.2多元智能理论对传统的智力观点和智力测验提出了挑战 多元智能理论认为 “智能是用来解决问题或创造产品的处理信息的生物心理潜能,而且这种潜能在至少一种文化中受到重视”[5];智能不是一种核心能力,而是八到九种同样重要的能力;这些同样重要的能力不是以整合的形式存在,而是以相对独立的形式存在。加德纳的这一理论向传统的单一的智能观念提出了挑战,并对强调客观且去情境化的标准化智力测验提出了挑战。“标准化测验脱离生活情境,应考方式只利于语言和逻辑智能较强的学生,而且标准化测验忽视生态效度。然而多元智能理论认为评量应在学习的情境之中,赋予评量真实的意义,并允许学生以多元的方式来接受评量”[6],有助于教育理论与实践工作者更好地认识与发展每位学生的潜能。

2.1.3多元智能理论明确易懂且具亲和性 每个人都具有八到九种智能,而非只有一种智能。多元智能理论所表述的观点具体、明确且通俗易懂,其智能类型与学校课程设置非常相似,对教育工作者而言很“眼熟”,没有距离感,容易理解和接受。尽管多元智能理论也曾被批评学术理论的严谨性较为不足,但大多数人都可以在多元智能的内涵中发现自己或别人的多项长处;同时加德纳本人及同事们也积极地投入到了多元智能理论在教育上的应用,如规划或参与多元智能课程设计、教学与智能评估的研究等等,在其著作或报告中,加德纳经常引用大量的研究成果及经验的事例,让我国广大的教育工作者觉得颇具亲和性。另外,多元智能理论与中国哲学和教育方面传统的思想很好的适应了,多元智能所坚持的多元化观点从哲学上讲是中国人熟悉的[7]。由于建构在熟悉的东西基础上,很多中国人支持多元智能理论在教育上的运用,同时感到在心理上与之相通。

2.1.4加德纳本人的原因 多元智能理论的提出者加德纳本人的原因不可忽视。自1983年多元智能理论提出后加德纳曾多次访问中国,他的《打开视野:中国对美国教育困境的启示》(To Open Minds:Chinese Clues to the Dilemma of Contemporary Education,1989)一书就是他多次来中国后的反思结果。许多中国艺术界和教育界的人都知道,来自世界顶尖学府的加德纳不仅知识渊博、学术造诣深,更是一位对中国文化真正感兴趣并对中国人民很友好的学者。1980年他第一次访问中国大陆后的感受是 “就像亨利·亚当斯被中世纪吸引,艾瑞克·艾瑞克森被印度吸引,我现在被中国吸引住了”[4]。基于此,“有朋自远方来,不亦乐乎”,中国人也敞开怀抱热情地欢迎加德纳和他的多元智能理论。

2.2 土壤:中国教育改革的环境方面的原因

在中国教育界掀起的“多元智能热”现象不仅依赖于多元智能理论这一种子自身的内在特征,而且依赖于其被引入的土壤——外部环境因素,是建构在中国教育改革的动力之上的,并对其前进做出了贡献。

2.2.1素质教育的实施 我国教育界的 “多元智能热”始于1999年是因为《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》发布于1999年。素质教育的核心是面向全体学生、促进学生多方面素质和个性的全面发展,这与多元智能理论倡导的智能的多元化和强调优势智能的理念是如出一辙的。中国教育学会会长顾明远先生曾经在多元智能理论的研讨会上由衷慨叹,多元智能理论是“素质教育的最好诠释”;华东师范大学的吴志宏教授也认为,“我们今天的教育改革需要强有力的理论支持,改革没有扎实的理论基础,会直接影响到改革的成功”[8]。所以,从某种程度上说,多元智能理论迎合了中国20世纪末21世纪初教育改革的趋势,反过来也为我国素质教育的推进提供了灵感和有益的启示。“加德纳的多元智能理论,对人的个性特长提供了一个更开阔的图像,进一步证明了‘天生我才必有用’和‘行行出状元’的观点。它给了我们一些重要的启示,为我们实施素质教育提供了一定的参考。我们在课程教学的安排中要面向全体学生,因材施教,让每个人的潜能有获得充分发展的机会”[9],前中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清如是说。多元智能理论风靡整个教育界也就不足为怪了。

2.2.2艺术教育热的推动 朱镕基总理在第九届全国人民代表大会第二次会议上作 《政府工作报告》谈到教育时指出要“大力推进素质教育,使学生在德、智、体、美等方面全面发展”,这意味着同样是在1999年,美育正式列入了中国政府的教育方针。从此,艺术教育作为我国学校实施美育最主要的途径和最具操作性的手段,受到了各级各类学校和学生家长的普遍重视,而对艺术有着浓厚兴趣和研究的加德纳及其强调艺术教育功能的多元智能理论在当时受到热烈欢迎则是顺理成章的事情。加德纳曾表明 “如果没有对艺术长期的兴趣和研究工作,我是绝对不可能提出多元智能理论的”,也曾多次强调多元智能理论与艺术教育的关系,“多元智能理论还给予人们一定的依据,来肯定艺术教育的作用。因为艺术本身包含着多种智能的成分,所以这个理论是倡导艺术教育的”、“多元智能理论经常被用来强调艺术的教育功能,在一定程度上,这个推论是正确的”[2]。

2.2.3新课改的推波助澜 2001年实施的新世纪基础教育课程改革是我国全面推进素质教育的重大举措,也是素质教育的延伸,倡导“以学生的发展为本,为了每一位学生的发展”的核心价值观。多元智能理论契合了新课改的理论需求:新的智能观,每个人都拥有八到九种智能,从认知的角度上说,正是这些智能使我们成为人;新的学生观,由于遗传和环境的影响,每个人的智能剖面结构是不一样的,没有两个人——甚至同卵双胞胎——拥有一模一样的智能轮廓;新的教学观,教学要适应学生多样化的需要,努力实现为理解而教;新的评价观,在学生从事学习或创作活动的真实情境下从多方面对学生的智能进行评估,摒弃客观的、去情境化的、单一的测验方式,等等。当新课改的浪潮在全国各地汹涌澎湃时,也促使着我国教育界的“多元智能热”现象不断地升温并掀起高潮。

2.3 辛勤园丁:不同层面人员努力与实践方面的原因

多元智能的种子在中国大地生根发芽并开花结果也离不开广教师、校长、教育行政和教育科研人员的辛勤耕耘。自20世纪末开始,多元智能理论在中国教育界就受到了各个阶层的热烈欢迎,随着理论层面和实践层面的研究迅速展开也使得多元智能理论迅速普及。纵观“中国期刊全文数据库”中搜索出的有关多元智能方面的论文:介绍理论本身及在美国教育界应用成果的,探讨多元智能理论对幼儿教育、基础教育、特殊教育、职业教育、师范教育等具体领域的重要启示的,结合中国当前的教育改革探索多元智能理论在各个学科教学中的应用情况的,从管理层面研究多元智能理论对学生管理、班级管理、教师评价与教师专业发展等方面的借鉴意义的,等等,无不反映出我国教育界的不同层面人员在各自领域的努力与实践情况并形成共振,有力地烘托出了“多元智能热”现象。时至今日,这些园丁们仍在继续劳作,在对多元智能理论依然保持浓厚兴趣的同时也更加理性地对待之。

加德纳的好朋友、在中国宣传介绍多元智能理论的重要使者沈致隆先生在 《多元智能理论的产生、发展和前景初探》一文中指出“加德纳的观点和建议是:多元智能理论今后将会更多地应用到学校以外的博物馆、政府机构、工作场所等地方;多元智能理论未来的一个发展趋势是进一步全球化”[10]。不管多元智能理论的未来发展怎样,在20世纪末21世纪初的中国教育界,“多元智能热”现象是实实在在地发生了并对中国的教育改革与发展产生了很大影响,应该引起我们的理性思考。

[1]张威.教育学术类书籍销售排行榜分析 [N].中国教育报, 2004-1-1(5).

[2]沈致隆.星星之火终成燎原之势——多元智能理论在中国广泛传播和应用的10年[J].江苏教育研究,2009(3):6-12.

[3]田友谊.多元智能热的“冷”思考[J].上海教育科研,2006(3): 23-26.

[4]沈致隆,[美]霍华德·加德纳.多元智能理论在中国与世界的现状与未来[J].全球教育展望,2007(1):3-7.

[5][美]霍华德·加德纳.多元智能新视野[M].沈致隆;译.北京:中国人民大学出版社,2008:232.

[6][台湾]王为国.多元智能教育理论与实务[M].台北:心理出版社,2006:10.

[7][美]陈杰琦,西娜·莫兰,霍华德·加德纳.多元智能理论在全球[M].北京:中国人民大学出版社,2010:36.

[8]张亚南,郅庭瑾.“多元智能”在中国:回顾与展望[J].江苏教育研究.2009(3):13-16.

[9]李岚清教育访谈录[M].北京:人民教育出版社,2004:311-312.

[10]沈致隆.多元智能理论的产生、发展和前景初探[J].江苏教育研究,2009(3):17-26.

[责任编辑:束仁龙]

G44

A

1674-1102(2011)04-0134-04

2011-05-24

李海艳(1978-),女,安徽桐城人,安徽广播电视大学讲师,硕士,研究方向为教育基本理论和现代远程教育。