主客体同构:词义动态识解的新视角

2011-08-07张洪芹

张洪芹

(中国政法大学外国语学院 北京 102249)

一、引 言

词义动态识解是与词义静态观(如意义的结构分析观)相反的一种思维方式。词义动态识解(Cruse 2004:262)认为:词项没有固定不变的意义,其意义是在实际运用中概念化者通过不同的识解过程而形成的。意义具有高度的语境依赖性,并只有在语境中才会明晰化(Croft,Cruse 2004:101)。动态识解观的基本概念有:意义(meanings)、概念内容(purport)、识解(construal)、限制(constraints)。概念内容是一词项语境化用法的先有知识的函项,即词项的规约意义集。识解指的是一系列限制相互作用的过程,如规约限制、认知限制、语境限制等(Croft,Gruse 2004:140)。“整个意义的建构过程取决于规约限制(conventional constraints)和语境限制(contextual constraints)”(张克定 2008:214)。毫无疑问,词义动态识解理论,突破了词义静态观的局限性,体现着词汇语义学的新成果,被称为“词义研究的新动向”(Cruse 2004:259)。对于这一识解理论,本文的疑问是,是否具备了上述条件,动态识解就发生了?词义识解是概念化者使然,语言使用也是概念化者使然。离开概念化者的识解,在线识解不能发生,意义也就不可能生成。意义只能发生在主客体互动和互构中。而词义动态识解理论(Cruse 2004;Croft,Cruse 2004)却忽略了主客体同构这一重要思维纬度。有鉴于此,本文提出,词义动态识解新视角——主客体同构。

二、主客体同构的理论基础

主客体关系研究是哲学、美学、认识论和语言学竞相讨论的热门话题。唯物辩证法的反映论认为,主观是对客观的反映,客观认识对象决定着主观反映的内容。这里,哲学的主客体关系否认了“头脑固有”这一思维偏颇,开启了人(主体)与环境(客体)相互作用之思维画卷。美学和心理学把主客体互动关系提升为同构关系。美学称之为“心物同构”,“美学涉及一个`同构'的理论。……这样,主体与对象之间便形成一种心与物的同构”。(阮延陵2006:93)格式塔心理学称之为“异质同构”,“格式塔心理学和美学关系大的是他们的`同构说'”(易中天2005:109)。两者均强调非心非物,物我同一,主客体浑然一体现象。主客体同构观在《发生认识论原理》(皮亚杰1981)中得以进一步地抽象和概括,皮亚杰将同构关系纳入到了形式化研究之中,他提出S R双向关系的公式。这里皮氏修正了行为论(Bloomfield 2001:23)的单向认识过程(S※R)之偏差,更改为双向认识过程,即互动结构。这一形式化表达客观地再现了主客体在认识活动实践中的关系:主客体在主体客观化和客体主观化的双向运动机制中建构着同一。

认知语言学对主客体关系有着相似的论述。Lakoff&Johnson(1980:230,232)强调了主客体互动的观点(interactionism view),他们认为“理解来自互动”,即“理解与物理环境、文化环境和主体之间的互动”,并陈述主客体互动的本质属性,“互动的属性是,我们经验的所有纬度在本质上都是互动的,一切经验完形都包括互动属性,这一特性既适用于隐喻概念又适用于非隐喻概念”。“认知语言学的基本观点认为,语言主要是人们对现实世界感知体验的基础上通过认知加工而逐步形成的,是主客观互动的结果。互动观也是认知语义学的一个重要观点”。(王寅2005:96)。因此,可以认为,认识主体和认识客体是词义构建和解读过程中不容忽视的因素,二者之间的同构是词义动态识解中的重要思维范式。

三、动态识解与主客体同构

上述理论中的主体源自同一有灵实体(animate entity)(人),而冠以不同的名称,如实践者(哲学观)、感知者(美学和认识论)、概念化者(认知语言学);主体所对应的客体分别是物质世界、经验世界和概念化的词项。关于动态识解的主客体因素,Cruse(2004:263)认为,词义识解中两类限制制约是最基本的,一是世界存在的方式,一是我们思考的方式。在这一视角的参照下,认知客体主要指具有概念内容的词项,表示为P(Purport),客体因素包括其上下文语境、情景语境和文化语境;认知主体主要指读者R(Reader)和听者H(Hearer),主体因素包括个体知识背景和个体熟悉度。动态识解中的词义是一个由各种关系形成的网络,这一网络由客体、主体和时空关系共同组成,是一个以双向同构为内部机制的动态结构,可以表示为词义在线识解图(见图1)。

图1 词义在线识解图

如图1所示,在线识解是主客体相互作用的纽带。认知客体对主体的作用在于刺激和选择,客体制约着主体的选择,“客体的特征选择制约着认识它的主体”,“客体的特征选择制约着主体认识的方法”(张正军 1991)。主体的作用在于对客体的选择和加工,体现为词义的确立和选择;词义范畴的整合与建构。在词义识解过程中,主客体之间具有双向过程:主体的认知图式外化(主体外化)与主体内化客体(客体内化);主体是拥有内化客体的主体(主体客观化),客体是内化了的客体(客体主观化)。词义在线识解既体现着同源性:主体是一个拥有内化客体的主体,这个内化了的客体则又成为主体再次内化的经验与依据,主体的认知图式与当前的外部刺激(或可感知信息)是认知语境的内外在源泉;又体现着同时性:主体作用于客体的选择、加工、整合功能而客体作用于主体的刺激与选择,在主体作用于客体的同时,客体也作用于主体。词义动态识解过程就是主体客体化和客体主体化的双向互构过程。在词义识解过程中,语言结构和认知结构发生了同化,主体与客体始终处于不间断的双向建构状态。

综上所述,主体对客体的认识,不仅是主体对客体选择、加工和整合的结果,而且还是客体刺激、选择主体的结果。这展示了认识主客体同构的内在机理。在词义动态识解理论的导向下,在皮亚杰形式化公式(林崇德1995:51-52)的参照下,本文所展开的词义主客体同构的公式表达式为:P+I※AP+E,式中的P指概念内容词项,I指主客体及其因素,AP指I同化于P的结果即识解义,E指同构中未被提取的意义部分。

此外,图1中虚线为时空线,表示词义在线识解时,还受约于一定时空的限制,如时间限制和空间限制(详见下节)。同时,时空虚线也说明词义的共时识解是以历时为背景的,主客体之间保持着动态平衡(equilibrium)。

四、主客体同构特征

依据我们的观察,表达式P+I※AP+E在主客体同构过程中,至少体现三类特征取向:整体性、同一性和不对称性。这三者分别是对整体论、思维能力和思维方式的考量。

1.整体性

整体论(holism)采用非线性的、动态的思维取向,以“整体”与“关系”为两大基点,强调整体结构和功能的认知过程,倡导运用整体或系统来认识事物,解决问题。整体思维假设已得到了当代各门学科的印证和发展,如系统论、控制论、信息论、格式塔心理学、心理语言学等。可以说,整体性思维概念,正影响和改变着科学的研究范式与人类的思维方式,已成为“当代科学的范畴转换”(李曙华2006),也成为现代新兴学科的思维范式,如生成整体论(李醒民2003)、语言全息论(钱冠连2002)等。整体思维观的精髓是它的整体性,体现为关系、整体和互动。

整体识解已成为人们日常的思维方式。在认识事物的时候,“有一些实验说明,人们的信息提取先按物体(如先`鸟'),再按属性(后`金黄色')。如果先给属性,再去提取物体,就会困难得多。这是因为物体范畴比属性范畴更为基本”(桂诗春2000:98)。整体描述是人们对事件或过程所采取的主要方法。例如,“歌曲”主要指歌曲整体(如旋律),而非音符、乐器、歌手等;履历中的“出生地”,一般选择某省或某县,而非某地某个医院的某一病房。行为过程的描述如“吃饭”、“散步”等,也是用整体(框架词语)代替了部分(框架词语)。有时,整体认知思维方式也见于部分替代整体,即用子事件或子过程来代表整个事件或整个过程,以建构事件完形体、过程完形体等理想化认知模式(ICMs)。

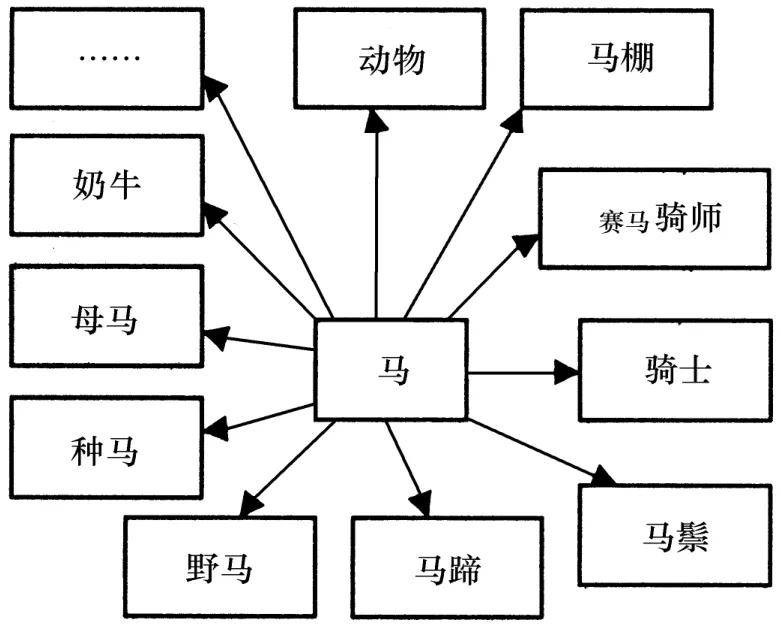

词义识解也体现着整体观(the holistic view),也强调关系与整体。Croft&Cruse(2004:67)认为,词义是关系体,一个关系体的存在总是内在地蕴涵着另一个关系体的存在。而且,语义结构与知识系统密切相关;人类的语言能力与一般认识能力和方式密切相关。整体观的词义是一个无限大实体,包含着这一词项意义与语言中所有其他词项的关系(Cruse,2004:77)。Cruse(2004:96-97)认为每一词项的定义需要参考所有其他词项的意义,如“马”一词包含着整体意义,呈现为复杂的关系网,可用下面的意义网络图表示(图2,参见Cruse,2004:97,略有修改)。

图2勾画了“马”的概念网络,包括所属类别、物理特征、生物特征和用途等。潜存于人的整个心理词库中。此例说明,词义是以网络的形式整体呈现的。

图2 马的意义网络图

在词义主客体同构表达式中,表达式左(P+I)、右(AP+E)两方,均体现为整体性。概念内容P表征词项所涉及的整个网络,或称为规约意义(conventional meaning)集,如图2所示;主客体因素I,不仅体现为主客体的同源、同构而且还体现为全息统一。发生认识论认为,“一方面,认识既不是起因于一个有自我意识的主体,也不是起因于业已形成的(从主体的角度来看)、会把自己烙印在主体之上的客体;认识起因于主客体之间的相互作用,这种作用发生在主体和客体的中途,因而同时既包含着主体又包含着客体”(皮亚杰1981:21)。也就是说,认识发生在主体与客体之间,没有独立于主体的认知,也没有游离于客体之外的认知,词义识解的发生融合了主客体双方的因素在内,呈现为整体性。整体性也呈现在表达式右侧AP和E两项中。AP(I同化于P的结果)指的是词语的识解义,是语义结构与知识系统相互作用的结果,是主观和客观的结合体。在认知语言学视野下,词义和百科知识没有区别。E的作用在于为词义识解提供背景,表示默省图式。总之,不论是概念内容P、主客体因素I,还是识解义AP、未被提取的意义E,它们都是词义整体性的公式化展开。总之,词义识解以整体的方式进行操作。

2.同一性

在本文中,“同一”一词不同于经典逻辑的“等同”概念,其形式表达式为a=b(Geach,Black,1970)。这是因为,词义的多变性和多义性是“同一律”难以控制的,而词义并不总是以“等同”的方式存在,也不总是以“等同”的逻辑推导出来的,其更多地体现为认知结构的相似性,即认知结构存在的共性特征。

语言结构与人的经验结构或概念结构之间存在着相似或一致关系。“语言结构反映经验结构,即世界结构,包括说话人强加给世界的观点”(Croft 1990:164),“语言结构的象似性就是语言结构直接映照人的概念结构”(Haiman 1985),语言形式和概念意义之间存在着对应的象似性(iconicity)现象,“音义同构现象论”(辜正坤1995)认为,音义同构现象不仅必然地而且客观地、程度不同地存在于人类语言中。词素、词、句子的顺序在某种程度上反映了客观存在的逻辑关系。例如,汉字的构造源于对自然物体的图像模仿,每个字集音、形、义于一体,如“國”、“椅”等词。“國”字字形富含意义,其中外部“◆”表征着领土边界(boundary);内部“口”表征一个民族(nation),“戈”表征武器(weapon),“一”表征团结(united)。“椅”字也融其形式与概念于一体,该字既展现其“倚”的功能,又展现其材料动因,为“木”所制。再如富有形态理据的英语,英语词语是词素的“完形”(gestalt)体,例如progress一词有两个组成成分,一个是前缀pro-,“向前”之义,另一个是词根-gress,表“行走”义,两者整合在一起,构成了“向前走”这一整体义。单词alcohol核心义是“酒精、乙醇、醇”,后来其意扩大为“含有酒精的饮料”,加上后缀“-ic”构成 alcoholic,用作形容词表示“酒精的、含酒精的”,用作名词表示“饮酒过度的人”。名词后缀“-holic”扩展为“—狂”或“—迷”,指当今社会为了寻求“刺激”,干一些常人看来是“过度”或“过分的”事情的人,如movieholic“影迷”,teleholic“电视迷”,workaholic“工作狂”,crediholic“赊账购物成癖的人”,等等。上述汉英词语的概念结构关系解析进一步明示,词语是一个心理结构体,内化于人脑中的知识结构,表征为一定的经验内容和意象图式(image schema)。这里,词语的形式与意义之间体现着同一,“词以概念的形式表达语言的符号功能,人通过对外界世界的直观感知逐渐形成一定的范畴,范畴又通过词表示出来,词是范畴和概念的载体”(卢植2006:187)。“语言的意义被看作是从语言的表达式向某些心理活动的映射。”(Gärdenfors 1999:21)“人类语言文字之所以具必然性,是因为它不是凭空产生的,而是诸种因素互根互构互斥互动和合而生的,是存在(主体和客体世界整体)的缩影式抽象化或曰符号化。”(辜正坤 2007)同一论认为,语言思维融为一体。思维是内化的发音(辜正坤1995),思维是内化的语言结构(Haiman 1985)。语言的同一性“来自两个方面:人类所共有的认知能力和同一的限时规则”(石毓智2000:2),也就是说“词语义项的多少最终应取决于以原型理论为基础的概括与归纳”(王吉辉2009),语言结构客体与人的经验结构或概念结构主体之间存在着相似或一致关系。

3.不对称性

主体与客体之间的关系不一定是简单的一对一的关系,也可能是一对多、多对一、多对多的关系。主客体之间存在着不平衡性、不一致性,表现为不完全的映射(incomplete mapping)。词语和意义之间没有一对一的对应关系,一个词可以有几个意思(近义、侧面义或歧义),而一个意思也可以由几个不同的词来表示(同义、近义)。这是思维方式使然,因为“人具有认知的潜能,不同的认知主体,具有不同的身份、阅历、信念、态度、知识等等,这使得每个人所建构的认知语境极富个性,在现实生活中产生了一句话百样说的多彩局面”(黄华新,胡霞2004)。如图1中虚线所示,词义识解的不对称性表现为时间差、空间差和时空差。

首先,词汇意义与词语所使用的时代有密切的关系,时代和年龄差异会体现在语言的各个层面,尤其体现在语义系统上。例如,“学历”一词在不同时代具有不同的意义,在教育高度发展的今天,“学历”常常指本科毕业、硕士毕业甚至博士毕业。但在上山下乡那个年代,“高中毕业”是高学历,是令人羡慕的文凭,“高中生”是一时的佼佼者。再如,“霸权”一词在不同的时代表达不同的内涵,本词项的意义一般是“泛指大国、强国不尊重他国主权和独立,对他国强行干涉、控制和统治”,而今“霸权”也聚焦于知识产权领域或计算机软件领域,表示“在某一领域以实力操纵或控制”。年龄差异也会影响词汇系统,年轻人或网民的网络流行语正在翻新着词汇系统,“就汉语而言,从整体上看,年轻人对词汇系统的翻新主要表现在以下四种类型:字母型、数字型、表情型和文字型”(朱跃2006:174)。例如,“粉丝”一词表示崇拜者、仰慕者之类的意思,如“相声粉丝”;“MM”一词指年轻女性;“菜鸟”意为新手;还有一些数字组合,如1314(一生一世),25184(爱我一辈子),5871(我不介意),也是别有含义的组合。年轻人的变体(variant)正在产生较大的社会影响,“年轻人追求自我的独特性,在语言使用过程中不满足于已有的表达,追求新的、不同于已有形式的表达形式,用新奇的词语和用法给人强烈的新鲜感,引起受众的关注”(刘云2009)。概言之,词义具有鲜明的时代特征。

其次,空间差异也会体现在词汇和语义系统上。心理图式并不是一成不变的,会因不同的民族、文化环境、风俗习惯、地理位置而有所不同。例如,将“大河”、“大江”作为基本范畴,我们认为它们是黄河和长江,非洲人尤其是埃及人认为是尼罗河,美国人则认为是密西西比河。在说到水果时,中国人首先想到的是苹果、梨、橘子、香蕉,而泰国人首先想到的是榴莲和山竹。

再次,时空差也会影响词义的识解。每一个人在成长过程中,不可能获得与其他人完全一样的世界知识、经验和记忆,这导致不同人对同一世界的不同看法,即思维源自身体体验(Lakoff G 1987:preface)。时空差的典型思维模式为“专家”(expert)和“新手”(novice)模式。“认知心理学家在对专家和新手的注意特征所进行的大量研究中发现,专家和新手在对刺激信息或问题的注意方式上是有所不同的。比如,专家常常以原理、规则等来理解和解决问题,而新手则是以刺激信息或对问题的表面特征的分类为基础来理解问题”(梁宁建2003:106)。同为“花”,新手常常以“花儿”称之,至多称为低层范畴类别,如“牡丹花、杜鹃花”等,很少称为“单瓣型牡丹、荷花型牡丹、托桂型牡丹、皇冠型牡丹”等次范畴类别。而专家则不同,“花”在诗人眼中,变成了美人;在艺术家眼中,是一幅幅的画;在植物学家眼中,则是植株的生殖器官;在物理学家眼中,是电子、中子和质子的聚集物;在化学家眼中,是有机分子的合成物;在经济学家眼中,则是具有一定价值的商品;等等。

当然,上文所提到的三个特性是相辅相成、相互影响的。“主客体之间的`互动'则体现了人可在认识世界的过程中发挥主观能动作用,这就解释了不同人和民族之间为什么会存在认知上的差异,语言表达的不同。人具有想象力和创造力,不可能像镜子一样来反映客观外界,其中含有主观加工成分。”(王寅 2005:96)在词义动态识解过程中,在客观化与主观化视角下,认知主体和词项客体均未缺失,而达到了平衡与一致,实践着主客体的同构与同一。

五、结 语

在词义动态识解研究中,可以把主客体同构视为一种新思维范式。我们据此试图发展一个合理的词义动态识解思维模式,提出以主客体同构作为词义动态识解生成机制的假说。本假说认为,在词义识解过程中,主客体之间表现出主体客观化和客体主观化的双向过程,语言结构和认知结构发生同化,主体与客体始终处于不间断的双向建构状态。当然,本研究仅是一种尝试,还需要更进一步的思考和探索。

1.辜正坤.人类语言音义同构现象与人类文化模式.北京大学学报,1995(6):87-95.

2.辜正坤.语文的必然性综论.外语与外语教学,2007(11):1-8.

3.桂诗春.新编心理语言学.上海:上海教育出版社,2000.

4.黄华新,胡霞.认知语境的建构性探讨.现代外语,2004(8):248-255.

5.李曙华.当代科学的规范转换——从还原论到生成整体论.哲学研究,2006(11):89-94.

6.李醒民.从理论整体论到意义整体论.湖南社会科学,2003(5):8-15.

7.梁宁建.当代认知心理学.上海:上海教育出版社,2003.

8.林崇德.发展心理学.北京:人民教育出版社,1995.

9.刘云.“裸”族新词探微.辞书研究,2009(2):149-154.

10.卢植.认知与语言——认知语言学引论.上海:上海外语教育出版社,2006.

11.皮亚杰.发生认识论原理.王宪钿等译.北京:商务印书馆,1981.

12.钱冠连.语言全息论.北京:商务印书馆,2002.

13.阮延陵.美学经纬.杭州:西泠印社出版社,2006.

14.石毓智.语法的认知语义基础.南昌:江西教育出版社,2000.

15.王吉辉.从原型理论看词语意义的归纳与分列.辞书研究,2009(3):21-26.

16.王寅.认知语言学探索.重庆:重庆出版社,2005.

17.易中天.破门而入——美学的问题与历史.上海:复旦大学出版社,2005.

18.张克定.英语句式的多维研究.北京:中国社会科学出版社,2008.

19.张正军.论认识主客体同一的根据.西北大学学报,1991(3):61-67.

20.朱跃.语义论.北京大学出版社,2006.

21.Bloomfield L.Language.Beijing:Foreign Language Teaching and Research P ress,2001.

22.Croft W A.Ty pology and Universals.Cambridge:Cambridge University P ress,1990.

23.Croft W A,Cruse D A.Cognitive Linguistics.Cambridge:Cambridge University Press,2004.

24.Cruse D A.Meaning in Language:An Introduction to Semantics and Pragmatics.Oxford:Oxford University Press,2004.

25.Gä rdenfors P.Some Tenets of Cognitive Semantics.∥Allwood J,Gä rdenfors P.(eds.)Cognitive Semantics:Meaning and Cognition.Amsterdam:John Benjamins Publishing Company,1999.

26.Geach P,Black M.Translation from the Philosophical Writings of Gottlob Frege(second edition).Ox ford:Blackwell,1970.

27.Haiman.Natural Syntax.Cambridge:Cambridge University Press,1985.

28.Lakoff G.Women,Fire,and Dangerous Things.Chicago and London:Uni-versity of Chicago Press,1987.

29.Lakoff G,Johnson M.Metaphors We Live by.Chicago:Chicago University P ress,1980.

30.Langacker R W.Foundations of Cognitive Grammar Volume I and II.Beijing:Peking University Press,2004.

31.Saeed J I.Semantics.Oxford:Blackwell,1997.