不同品种甜菜褐斑病抗性分析及早期鉴定方法

2011-07-26高卫时张立明刘华君董心久李翠芳王燕飞

高卫时,张立明,刘华君,董心久,李翠芳,王燕飞

(新疆农业科学院经济作物研究所,乌鲁木齐 830091)

新疆是我国重要的甜菜生产基地,制糖占到全国甜菜制糖的57%,具有很强的甜菜糖生产优势。但随着新疆种植环境的改变、甜菜病害的加剧,又由于栽培技术不到位、国外感病品种的引进,导致新疆甜菜含糖率严重下降,特别是甜菜褐斑病发病率已占全疆种植面积的90%以上,重病田减产30%~50%,含糖率下降2~4度,近5年来全疆平均含糖率14.33%,单产47.25t/hm2,给甜菜制糖业造成巨大损失。因此,选育抗耐褐斑病、高糖兼丰产甜菜新品种十分必要。

甜菜的病害多达10余种,其中危害严重的叶部病害是甜菜褐斑病(Cercospora beticola.Sacc),该病是世界性的病害,主要影响甜菜的光合作用和养分的输送,导致植株生长势衰弱[1-2]。甜菜褐斑病发生严重的年份可使块根减产30%~50%,含糖下降2~3度,同时块根的灰分和有害氮增加,导致原料产质量下降,如意大利等国家,在没有应用抗褐斑病品种之前,当该病害流行前,只好将甜菜叶子早早割下喂牛,大大降低了甜菜的产质量。目前世界甜菜主产国家如美国、法国、瑞典、波兰、荷兰等国家,均积极开展对甜菜抗褐斑病品种的鉴定和选育工作,并且已鉴定选育出一批抗(耐)病优良品种(系),如CLR、GW674等。德国KWS甜菜公司、瑞典希林肖格甜菜育种公司等均积极进行室内及温室人工接种抗病性鉴定,加快鉴定速度,提高鉴定的准确性,促进了抗褐斑病育种进程与效果。我国正在开展该项研究,目前生产上均采用简单易行、可靠的田间人工接种方法,对不同品种进行抗病鉴定与育种亲本的选择提供依据,将毒素鉴定作为一种有效的辅助抗性鉴定的手段[3-7]。但是甜菜品种抗褐斑病性极易受环境条件影响发生变异,为尽早选育出适宜于新疆干旱灌溉区栽培的抗(耐)褐斑病性优良品种,加速甜菜品种抗病选育进程,提高选育质量,该研究具有重要的实践意义。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试的9份材料均为新疆农业科学院经济作物研究所自育品系或品种,分别为:F104、7208、334、新宁13、新甜 15 号、JZSL-7、N9、N13、FD0413。 对照甜菜品种两份:JT-6(CK1)为感褐斑病对照,甜研 7 号(CK2)为抗褐斑病对照,由中国农业科学院甜菜研究所提供。

1.2 试验方法

1.2.1 菌液配制 采用伊犁州霍城县栏杆乡生产田甜菜褐斑病病叶标样。实验室中,在马铃薯葡萄糖琼胶培养基(简称PDA)人工分离和纯化甜菜褐斑病病菌,扩繁复壮后于接种前配置成平均含菌丝段或分生孢子4~5×103/mL 的病菌悬浮液。

1.2.2 田间设计 不同生育期试验在玛纳斯试验站人工病圃进行,病圃土质壤土,肥力中等,试验分3期播种,分别于5月8日、30日和6月19日播种(即每隔20d播一期种),观察不同生育期对褐斑病的致病性。人工病圃试验在玛纳斯试验站人工病圃进行,试验随机区组排列,3次重复。自然病圃试验在伊犁霍城县种植,试验随机区组排列,重复3次,全生育期管理与生产田一致。

1.2.3 胚根抑制率测定 将供试甜菜种子用清水浸泡24h后,常规表面消毒,放入25℃恒温箱中催芽,发芽后选用刚萌发的甜菜种子(胚根长约2mm),将种子放入灭菌培养皿中,培养皿中垫一层洁净滤纸,每品种20粒,100±2粒/皿。取浓度为50%和100%的褐斑病尾孢毒素粗提液及对照无菌水各5mL,分别倒入培养皿中,24h、48h后及时观察、记录发芽率和适时进行测量参试种子的胚根生长速度。计算公式:

2 结果与分析

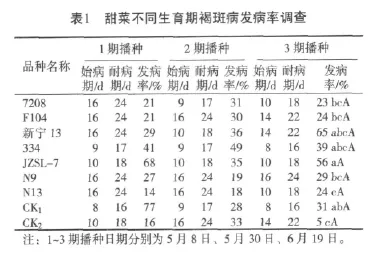

2.1 不同生育期褐斑病抗性鉴定

见表1,参试甜菜品系JZSL-7、334、新宁13与CK1经过DPS方差分析结果显示,差异不显著,抗性结果显示为感病;7208、N9和F104方差分析结果显示,该3份品系材料位于CK1与CK2之间,处于一个水平,抗性结果显示为中感或中抗;品系N13与CK2之间无显著性差异,抗性结果显示为抗。

该试验当年8月中下旬气温偏低,致使褐斑病只有初次侵染,未达到再次侵染条件,未统计出病情指数,只有发病率,因而影响了试验的准确性。3期播种和1期播种从对照发病情况看,有一定的一致性。

?

2.2 人工病圃褐斑病抗性鉴定

本试验鉴评5份不同品种(系)材料。见表2,褐斑病抗性结果显示:7208和新甜15号表现抗;F104和新宁13表现中抗;334表现高感,结果与品种抗褐斑病性特性介绍相符。

通过产量数据DPS方差分析,品种(系)F104、新宁13和CK1之间呈极显著性差异,品种(系)7208、334和CK1之间呈不显著性差异,但与新甜15号和CK2呈极显著性差异。产糖量数据DPS方差分析,品种(系)F104、新宁 13、7208 和CK1之间呈极显著性差异,334和CK1之间呈不显著性差异,但与新甜15号和CK2呈显著性差异。

初步试验结果显示,甜菜品系(种)的产、质量和抗病性呈显著性正相关,凡抗褐斑病品系材料,综合性状表现也较好。本试验中,褐斑病表现抗或中抗的品种含糖率明显高于感病品种,试验表明含糖率与抗病性间有一定的正相关性。

?

2.3 自然病田褐斑病抗性鉴定

从表3可以看出,品种(系)7208、新宁13、334、新甜15号和抗病品种CK2发病率在一个水平上,田间表现比较耐病。品种CK1发病率位居参试品种之首,也再度验证了该品种极易受病菌的侵染,表现有强的感病性。品种(系)FD0413和F104发病率介于CK1和CK2之间,表现褐斑病抗性水平一般。

通过产量方差分析,甜菜品种FD0413和CK2之间呈极显著性差异,与CK1之间呈显著性差异,其他品种(系)和CK1、CK2之间均呈不显著性差异。产糖量方差分析,甜菜品种FD0413和CK1之间呈极显著性差异,与CK2之间呈显著性差异,其他品种 (系)和CK1、CK2之间均呈不显著性差异。

试验结果显示,发病率和甜菜品种(系)的抗病性呈显著性正相关,发病率高的品种相对的表现更容易感病(如CK1和FD0413),相对应的含糖率较其他品种要降3个糖度以上,严重影响了糖的含量和品质。

?

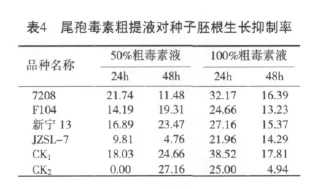

2.4 尾孢毒素对不同甜菜品种的鉴定

24h结果显示(见表4),不同浓度的褐斑病尾孢毒素粗提液对参试品种的胚根生长抑制率不同。随着尾孢毒素粗提液的浓度增高,种子胚根生长抑制率也提高,当达100%浓度时,品种之间的差异变小,说明抗病品种只能忍耐一定浓度的毒素粗提液。

48h结果显示100%粗毒素液中,胚根生长抑制率均比24h的有显著降低,说明高浓度并不总是抑制生长,在生长后期种子可能快速调动自身免疫系统,产生免疫性,当然不同品种之间除了甜研7号抗病对照下降比较明显,胚根生长抑制率只有4.94%,其他品种之间差异不显著。但是在50%粗毒素液中,48h和24h表现明显不同,品种JZSL-7和7208表现降低,其他4个品种却是随时间的延长,种子胚根生长抑制率却上升。

抗病对照甜研7号,48h后胚根生长抑制率为27.16%,与100%浓度时24h结果相近,而50%浓度时24h和100%浓度时48h胚根生长抑制率相近,说明抗褐斑病品种和感病品种一样,不存在免疫。感病对照CK1,该品种在50%浓度时胚根生长抑制率由18.03%增加到24.66%,在100%浓度时24h和48h胚根生长抑制率分别为38.52%和17.81%,在参试材料中位居第一,说明该品种的确表现感病,从而验证了田间表现。

?

3 结论

3.1 通过甜菜褐斑病抗性试验分析,参加试验的品(系)种,品系7208和品种新甜15号表现抗,品系F104和新宁13表现中抗,品种FD0413表现高感,品系334表现感病。对照CK1表现高感;对照CK2表现抗。

3.2 初步试验结果表明,甜菜不同品种含糖率随着抗褐斑病性的增强而明显提高,凡抗褐斑病的品系材料,综合性状表现也较好。

3.3 通过3期播种试验验证,在第三期播种(即甜菜生育期在2-4对真叶期)接种鉴定抗褐斑病性与田间成株(第一期播种)鉴定结果表现一致,可以作为田间鉴定育种新材料的一种简便易行的方法。

3.4 利用甜菜褐斑病尾孢毒素粗提液不同浓度对甜菜种子胚根生长抑制作用,鉴定不同品种的抗病性,试验结果显示,各品种(系)抗性结果与人工接种及自然病田抗性鉴定结果有一致性。试验表明采用早期鉴定方法,方法准确,可行性高,可以提高育种效率,有效缩短抗褐斑病育种进程。

4 讨论

4.1 通过甜菜褐斑病病圃不同生育期人工接种,自然病田及利用甜菜尾孢毒素粗提液对种子胚根生长的抑制率,上述3种抗褐斑病性鉴定方法,各有优缺点,可以互相补充,结合进行,不仅能够提高对不同品种的抗褐斑病性鉴定结果,而且效果会更佳。

4.2 新疆玛纳斯地区为干旱、半干旱区,主要是灌溉农业,在每年的7—8月为该地区抗病鉴定接种的田间最佳时期。但是由于该段时间本地区田间气温高,湿度过低,不适宜甜菜褐斑病的发病条件。本试验在干旱、半干旱地区人工接种的成功,为加快抗褐斑病育种进程,减少到外地选择抗病品系的成本,可以做为今后甜菜育种工作中的一种新的途径。

4.3 利用甜菜褐斑病尾孢毒素对不同甜菜品种的抗性鉴定,方法快速简单,但是尾孢毒素粗提液中的各种组成成分、不同培养基的成分对毒素的影响等,均需要做进一步的研究。如果能够解决上述问题,对加快育种进程和解决新疆甜菜抗褐斑病的问题,将起到积极的推动作用。

[1]王瑞刚,李国清,邵金旺.甜菜抗病研究现状及其展望[J].中国糖料,2000(4):51-54.

[2]罗成飞,孔凡江.谈甜菜抗褐斑病育种[J].中国甜菜糖业,2000(4):28-30.

[3]蔡惠珍,刘杰贤,刘振平,等.甜菜褐斑病致病力的研究[J].中国甜菜,1990(2):23-28.

[4]蔡惠珍,赵玉廉.甜菜品种抗褐斑病性鉴定方法[J].中国糖料,1996(2):16-20.

[5]咸洪泉.甜菜褐斑病试验调查分析方法[J].农药科学与管理,2001(增刊):24-26.

[6]刘杰贤,蔡惠珍,刘振平,等.甜菜褐斑病菌生理分化研究[J].中国甜菜,1992(4):17-26.

[7]叶建仁,杨斌,包宏,等.松针褐斑病菌的产毒培养和毒素粗提方法[J].南京林业大学学报,2001,25(5):6-10.