哈尔滨之恋:夏都情话(叙事长诗节选)

2011-07-25巴彦布

巴彦布

献给:我生活了六十年的哈尔滨及为它至今还在倾洒心血的中国共产党人。

——作者

序歌

黑土帝国——甩手无边……粮豆称王!

还有那鱼鳞闪光的晒网场依偎在松花飘荡的大江……

高寒风雪呀 冰天雪地呀

怎抵得住 热血硬骨和咱关东儿女的肝胆豪壮?

百年风雨过后,

八方神韵 异国情调……

——出自那几代人的手掌——筑起这北国名城别样风姿远播着力与美的交响

春夏秋冬啊 这里播撒——

开拓者特有的坚韧 雄劲与潇洒;

年年岁岁啊 这里收割——

创造者独具的爱心 爱美的奔放……

哈尔滨——江天之中回荡的歌,北国由此多娇多情;

哈尔滨——黑土捧珍珠的画,神州为之溢彩流光;

哈尔滨——夏都与冰城的双重乐章,全球投来瞩望!

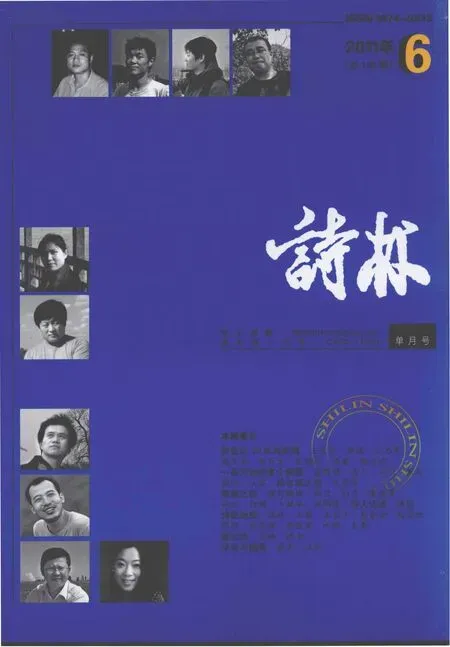

长诗人物表(按出场先后顺序排列)

空军大校:王滨生,汉族,上世纪四十年代初生于哈尔滨,哈三中校友,铁路工人家庭,“闯关东”的后代。

编辑诗人:赛茵,蒙古族,王滨生初中校友;牧民后代,五十年代来到哈尔滨;祖父辈与中东铁路修建期的哈尔滨有关;在哈生活五十余年。

外籍友人:蒙娜,女,犹太裔瑞士人;1950年出生于哈尔滨,建筑环境心理学教授;欧中友协理事。

外籍友人:维娜,女,法籍犹太人;1970年生人,蒙娜的中文学生,《欧洲时报》记者。

王厅长(王滨生大兄):汉族,二十年代末生人,中共地下党员,离休干部。

江松滨(赛茵侄):蒙古族,六十年代生人,早期农民工,种植蔬菜起家,鸟食厂厂长。

时间:当代;“哈尔滨之夏音乐会”前后。

地点:哈尔滨“马迭尔宾馆”及哈市。

两名五十年代末曾居哈尔滨的初中老同学,分别从山东(退休空军大校)、北京(编辑、诗人)相约回哈尔滨避暑探亲访友(退休大校为写《回忆录》中“闯关东”乡亲往事而来;编辑为搜集松花江渔村故事而作沿江漫游)。

在马迭尔宾馆,他俩遇见两名犹太女性:出生于哈尔滨的蒙娜(建筑学教授;其父亲与母亲系二战时被“王替夫”救出在哈尔滨避难的犹太人,六十年代离哈在瑞士定居);她与采访“哈尔滨之夏音乐会”的女记者“维娜”搭伴儿来哈尔滨补充修改她的第三部书稿(其一为:《哈尔滨:寻找欧洲建筑在东方的绝响》;其二为:《哈尔滨:在东北亚的犹太人故居之城》其三为:《哈尔滨:百年百例记忆采撷》),并在追寻拯救者遗迹之时,将丈夫的骨灰洒入松花江中……

中外四人以各自经历与性格特点,在“怀恋哈尔滨”这一共同心旌下,所展现的哈尔滨“城与人”的诗情画意与人性之光。

《一江居中 两岸繁荣》的壮丽愿景,更为新老哈尔滨人的“诗意栖居”送来了奋进与自信……

第一章:老哈尔滨人相会——我们都是哈尔滨人啊!

1

——这是实景 还是梦?

七月的晨风 也有一股别样的柔情:

清凉凉 有沁心的江水气息扑来,

温柔柔 裹进清新特有的爽劲……

站在马迭尔宾馆晾台上啊 观赏

繁枝密叶托举的晾台 正静待着黎明——

此刻 刚从山东归来的这位汉子啊,

退伍多年的空军大校 早早醒来——大约是凌晨四点钟……

久久立于晾台上的他呀,

无语的环顾与眺望 皆掩不住内心的激动,

索性摘下太阳镜吧 托于掌心;

让零距离的注视 来呼应这记忆里的吟咏

是的——

“当早行的心 推船 推风滑入江中

犁出万朵浪花……破晓时刻的四点钟

会同宽肩浓发的小伙子

以心之翔 伴起吉他 手风琴

一任江风亲吻 波浪剪接

哦 江鸥点点 水花成排如指 如掌

挥动于惺忪的城之瞳仁

早醒的心 已在紫丁香与江风交浸下

同旭日一起 水灵灵升腾……”

——啊啊 当年老同桌赛茵的诗句啊有如头顶上盘旋的蜜蜂群……

是的 今天就要与“老同桌”相会了,

北京开来的T 17次 抵哈就在这清晨时分;

1960年-2010年 分手五十年了!

赛茵的提议 还真有点浪漫之情——

“从小在哈尔滨长大 却从未在哈尔滨独有的宾馆下榻过 亏呀!为了‘充电’领略一番故乡、历史之风云也来给家乡旅游业 送点散金碎银那住处 就锁定在 马 迭 尔带老伴 更要有内孙、外孙”

回味着老校友长途电话中的快人快语,

心窗却聚焦于这中央大街的晨景——

大校的脸颊向右转啊,依稀可感那防洪纪念塔之雄姿塔影;

大校的视线投向左啊,接纳起步行街南来的游人……

看不尽 这石头道上杂沓的脚步

想不完 那五十年风云际会于此的胜景……

犹如雕塑的大校 定格于马迭尔晾台上,

他多想拿起小号 吹奏起——

“我爱你 塞北的雪”或“太阳岛上”

(如在山东家里常常放出的“思乡之音”)

那韵律与节奏啊 恰是自己此刻的心声……

猛然间 如梦初醒——

是孙儿们的喊声:

“爷爷——姥爷

你一个人到餐厅吃早饭吧

俺们三个刚刚在通江早市

吃嘛嘛香 你若不信

就听听我 这敲肚子的声音”

…… ……

孩儿的话语 连同窗外阵阵的鸽哨

交融在一起

昂奋的大校以双臂扩胸的动作 匆匆结束

这晨曦中的伫立 望

而心与脑 却仍在岁月的浪花里流连 翻滚……

2

当体态健劲的大校

出现在“马迭尔”餐厅

正在用自助餐的中外宾客们

不由得面向这个大块头的男人

——那哈尔滨男子汉常见的眉眼 气宇

竟集于此人一身……?

面对宾客们的注视

他却将目光 一一扫向桌面上的食品

他向穿中装、吃水饺的白人女郎致意

脚步又向吃面包的餐桌走近

——外国人喜中餐,中国人换口味选西餐;

这是老哈尔滨当年饮食习惯上的一道风景!

一件洗白了的旧风衣搭在椅背上戴眼镜的老者

立即被他 锁定

——戴太阳镜、穿风衣的老人

曾是这里衣着打扮上的又一个性!!

当大校转身端着面包果酱的托盘 重新走来

“旧风衣”座椅上轻盈地立起一个身影

“嘿嘿,在这里算是与你撞个正着——

我的大校 王 滨 生!”

“哈哈,赛茵老同学啊 你怎么也悄没声儿地

来个鬼子 进 村?”

“都是回家啊 回—家!凭什么要你接啊?

你和我 都曾是这里的主人!不是吗?”

“是啊 咱都是重访故乡 多了的只是子孙

……”

“不,多了,变了的是 回家的全部感觉

再晚两年回来啊 怕是路都找不准!”

…… ……

五十年后重叙的话语 神情

正如这奶油 果酱 豆浆——

热切中流淌的是乡情的甜美、香醇……

两个老同学的邂逅相逢 已属一幸

想不到 却引来那位吃水饺的白人女郎

的注意和行动:

“尼(你)号(好)——我是瑞士人……”

——随着她那发出平声汉语的轻轻问候

瑞士女郎递过来的一张白纸上啊

写的都是中、英文人名

宋庆龄……李德全……郭沫若

埃德加·斯诺……夏里亚宾

未等她来解释 说明 神采奕奕的赛茵啊

已掩不住“成竹在胸”的老儿童的笑容

女郎不连贯的汉语同那迷人的蓝色亮眸

送来的气息是 亲切与诚恳:

“听说 这些名人 都曾是马迭尔的贵客

你们 能帮助我吗 看看是那个房间

是旧楼的第几层

…… ……

也不知道 这些房间还接收入住吗?

真是不好意思 添麻烦了——先生!”

外国房客主动前来问话 就很有趣儿新鲜

更感新鲜陌生的是 这里曾下榻过

这么多 中 外 名 人!?

能不能说 历史上

哈尔滨、松江省、东北局的客人

多由马迭尔来迎送?

她是从哪里知道的……

她是做什么的瑞士人?

——惊喜与迟疑的 不只是滨生大校

与赶来的夫人 子孙

邻座的男男女女 也一展喜出望外的兴奋

当赛茵向女郎证实

当年的马迭尔“旅馆”出资建造者

正是法籍犹太人 名叫约瑟夫·开斯普

开建于1906年 1913年全部完工

女郎聆听中的那端庄神态 进入在场人眼帘

却被大校的孙子(小学四年级)一语道明

“奶奶,这个阿姨 多像画上的蒙娜丽莎!

我就叫她 蒙娜阿姨好了”

孙子本是说给奶奶的话 竟被全场所接听

未想到 这位“蒙娜”听着便笑脸盈盈

左手伸出去 摸起男孩的头顶

右手将快速写好的信笺 递给赛茵

——“马迭尔:‘新艺术运动’风格的典型!”

每个汉字都那么清晰 流利 笔挺

…… ……

“您是搞建筑学的吗?女士,

您对哈尔滨的城市建筑 也有研究吧?”

没有回答赛茵的她 立即拎出一只蜡染布包

未等她打开 另一只染指甲的纤手

伸进包里 人们顺手望人——

一位时尚年轻的外国小姐

亭亭玉立于餐桌边 光彩照人:

“这是我老师!”(略带一点点上海口音)

她以下颚指向“蒙娜丽莎”又麻利地

将两本英文书画册摆于桌上:

“这是我老师 写你们中国的两部著作

里面最多的就是这 哈 尔 滨……”

大校探头 端详起两本书的封面

手拍着前额 口念着英文书名——

“这一本书 该不该译为——

《哈尔滨:寻找……欧洲建筑……在东方的

绝响》(?)

另一本嘛 是不是——

《哈尔滨:在东北亚的犹太人故居之城》

…… ……

两个老外惊呼的“yes”为大校的翻译

给出欣喜的首肯……

桌上的两本英文书册是两件放光的珍宝吗?

竟让围观者的目光 炯炯有神……

“她是《欧洲时报》的中、法文双语记者

她的祖父曾来过这里 也曾是上海的居民

这次前来采访 你们的哈尔滨之夏音乐会

她还要陪我哈尔滨之游的全程……”

两颊绯红的“蒙娜丽莎”正轻声慢语

介绍着她的学生

大校的外孙女(一名初中生)扒着小表弟

的耳朵 悄声说个不停

低头翻阅外文彩照的小胖孩 猛地扬起脸来

看着这位外国小姐 目不转睛:

“嗯 是像雕塑维纳斯! 可维纳斯塑像是

断臂的呀……”

“那就称呼她‘有臂的维纳斯’呗……

人和名好记又省事!”

两个小朋友的对话 倏地

引来在场人的一片笑声……

笑声中“蒙娜丽莎”有了兴致:

“两位先生 都曾来过也了解哈 尔 滨?”

昂挺的大校 立即绽开笑容:

“不仅是曾属、曾居过哈尔滨

本人就在这里 出 生!”

他手指直至脚下地面

难掩军人的干脆简明

他一遍汉语 一遍英语的回答

满含不尽的自豪、骄矜

“在下我嘛,时间不算长;

前后算来也就——六十年吧?

从1950年来到哈 尔 滨……”

赛茵欲扬故抑的作答 即刻

给两位“老外”送来了欣喜与吃惊

机敏的大校 立即投出发问:

“两位小姐与哈尔滨

有过什么故事吗?

…… ……”

“我有幸奉告阁下:

我同你一样 出生地一栏

填写的就是这harbin(哈尔滨)!”

“蒙娜丽莎”的语声 是那白人惯有的

轻声压低却字字亲切 凝重

“讲起我十二岁前

在马家沟的童年岁月

那三言两语 决不够用……

假如你们在这里 还住几天

我会专场(门)讲给你们……

“哈哈,蒙娜阿姨她

也是哈尔滨人——

照这么说 哈尔滨人

有亚洲人 也有欧洲人啊……”

——童言无忌的胖孩说着 就要

央求她开讲:马家沟……童年……

却被“有臂维纳斯”拍起肩膀:

“小王子 你可知道

哈尔滨 曾被提议为——

P.R.O.C(中华人民共和国)的首都

你还不知道吧——

提议者 正是你们开国领袖

诗人 毛 泽 东!”

得意的维纳斯 注视着两个小朋友

优美地作着神秘状

她发现 只有她和赛茵脸上无疑云

——哈尔滨 曾是首都候选地?

这是人民共和国建立前夕的事情?

“我要说 我们的《欧洲时报》社啊

收藏贵国的《炎黄春秋》和《作家文摘》

那里写得清清楚楚 本人的收藏里嘛

还有哈尔滨作家的作品 我还要根据诗文

想找到作者本人……”

点头不止的赛茵 掩不住满脸赞许

好似外交礼节性的对等回应 他的话语

透出一字一板的清晰 庄重——

“中国人民政治协商会议

的筹备会议地址啊

既不是北平 也不在北京

是在哈尔滨的马迭尔宾馆——就是这里的

旧楼 二楼一号 成功举行

大家都想看看吗 就由我这个退休前的

政协委员 给你们作导引——”

如同坐着的金山 突然被外人指认

齐刷刷 站起来的是在场所有的人

中外男女老少眸子个个放亮 却无响动

兴冲冲 跟随腕搭风衣快步引领的赛茵

他们从新楼餐厅走出 又匆匆奔向旧楼

旧楼一楼大厅 那《新政协在哈尔滨筹建活动

(1948年4月30日-1949年2月)前言》展

板处

恍如迎来一个参观团的气氛……

男女老少缤纷的队伍里 最勾人眼球的

正是这两位 白人女性

人们视线聚焦处 是她俩胸前的相机

手提的录像机和攥紧的速记本

——好不郑重!

图片展墙前的阅读 沉思 凝神

“蒙娜丽莎”更像那个原版的她

“有臂的维纳斯”也酷似那断臂的同名人

…… ……

大校在人群中看得最细 最慢

望着解放战争 那一幅幅历史经典战役图片

他仿佛听到小号和钢琴(他之所爱和擅长!)

骤然在耳边响起 激越 嘹亮 昂奋

是的 一个旧时代的结束 也正预告着

一种新生活、新时代 正在降临

曾记得 他的捡煤核 剥树皮 烧锯末的日

子

就从此时 最先告终……

“爷爷 你怎么像在听乐器演奏那个样子?”

“孩儿啊,你算说对了 这里介绍的事情

正和天安门广场升起第一面五星红旗

连得很紧 很紧……”

当他登上二楼一号门前 便把脚步放轻

只见手托腮帮的赛茵 立于房间愣神

这间会议室啊——

地上红色实木地板……头顶铜质吊灯

大红绒窗帘低垂……铺着绿台呢老式会议桌上

那紫铜烛台分外吸引人

桌两侧 12把手工雕刻的木质椅子那么齐整

让人眼睛一亮的 是那墙壁镜框里

民主人士发给西柏坡的毛 周 朱的电

文——

“愿竭所能 借效棉薄

今后一切 期待明教”

赛茵那炯炯有神的眼睛 口中喃喃自语

“这不就是‘风雨同舟’‘荣辱与共’

‘肝胆相照’‘同舟共进’

——另一种表达 最早的版本?

的的确确——得民心者 得天下

历史的选择 就是如此简明……”

“老同学 这里面有诗吗?”

——大校以“老顽皮”的笑问

换来了赛茵的一脸庄重:

“是史诗 也是时代前奏曲

曾感动过几代人……”

而蒙娜的手写笔记与维纳斯的录像

这无声而快捷的“记录”啊

凸显着外国友人的热诚与珍重……

……在宋庆龄 斯诺下榻间

赛茵一次次被请作拍照者

两位白人的个人照与合影啊

反复进行——

“先生 你知道吗

宋庆龄——孙夫人

是我最景仰的中国女性 第一人

另一个嘛——我是她的粉丝、钢丝

她的名字叫 林徽因……”

——蒙娜与赛茵并肩步下楼梯时

她的告白是那么可亲的坦诚

“斯诺与 赛珍珠的不凡处

不在于都是美国的写作人

是他们在旧中国 对你们人民

那种真情……”

她又重复讲给快步跟来的维纳斯听

当中外老少七人立于马迭尔正门前

仰视 右侧墙上镶嵌的那金底红字铜牌

——“爱国主义教育基地”

“政协黑龙江省委员会

政协哈尔滨市委员会”这凝重 简要的说明:

“1948年9月,新政协筹备活动在此进行。

11月25日,中共中央代表与在哈尔滨的民

主人士于

马迭尔宾馆达成了《关于召开新的政治协商

会议诸问题的协议》”

…… ……

仰视中的赛茵啊 眼镜片在闪光

他那掩饰不住的表情 已经流露给周围

此时 他已置身于如下情景——

……硝烟炮火中的嘹亮凯歌 急奏

……腐败 独裁政权正在溃烂 驾崩

……各界人士那望见了曙光的笑脸

……建设民主富强的新中国之大潮

伴随电闪 雷鸣

“叔叔 这不是中外朋友的留影啊

而是‘老哈尔滨’相会的合照!

因为俺们都是——

哈尔滨人……”

——胖孩对着隔道的马迭尔服务员喊起来

拍照的小伙子正在华梅餐厅(饭店)门前

左右移动 站——蹲不停

绿茵光影下 两个白人的笑容分外灿烂

所有留影者是 回到了“家”的神色、表情

(这一幅绿树掩映下“新艺术运动”建筑杰作前的合影啊

从此进入这行人的记忆中

在松花江的波涛上……

在哈尔滨之旅的各个行程……

不分白天和黑夜

它的一次次闪现 定格

闪耀着它的分量 金贵与可亲!)