并列式双音节复合词的词义特点及其比喻义产生的认知基础

2011-07-17刘卫红

刘卫红

(中原工学院外国语学院,河南郑州450007)

一、研究背景与语料来源

并列式双音节复合词是现代汉语中特色鲜明的一种双音节结构。根据复合词内部语素之间的语义关系,并列式双音节复合词可分为同义并列、反义并列和类义并列三种类型,以之为对象的研究主要集中在从词汇化的角度研究其产生的历史过程、结构特点等,如董秀芳的《词汇化:汉语双音词的衍生和发展》[1]、程湘清的《先秦两汉复音词研究》[2]、丁喜霞的《中古常用并列式双音节复合词的成词和演变研究》[3]等。从结构类型来看,反义并列式引起了人们较多的关注,以其为对象的研究也远远多于其他两种结构形式,如杨吉春[4]、曾丹[5]、刘媛[6]、郭奕晶[7]等都是以反义并列式双音节复合词作为研究对象。相比之下,对并列式双音节复合词的比喻义进行的研究也不多。吴先文对并列式双音节复合词的结构及其比喻义产生的方式和特点进行了分析。[8]刘媛根据语素间的语义关系,将含比喻义的双音并列词语分成相反、相关、相近、上下位和先后五种语义类型,分析了它们的成词过程以及转喻和隐喻在其比喻义形成过程中的作用。[6]从已有研究来看,学术界对含比喻义的并列式双音节复合词的语义结构和认知特点已有所涉及,但缺乏系统性和穷尽性的研究。为此,本文尝试从词义特点和认知基础两个方面对含比喻义的并列式双音节复合词作进一步的研究。

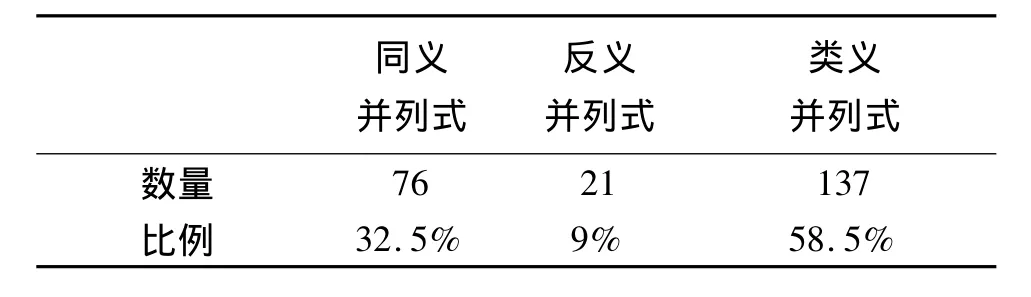

为了全面了解现代汉语中哪些并列式双音节复合词具有比喻义,笔者以《现代汉语词典》第5版(以下简称《现汉》)[9]为语料来源,对词典中标注有比喻义的并列式双音节复合词进行了穷尽性的统计。笔者在考察《现汉》对比喻义的标注情况时发现,它主要采用了两种标注方式:一种是在词语释义中明确使用“比喻”字样,另一种是在例证中使用“◇”符号。采用前一种标注方式的词,其比喻义已被广泛接受,成为词义的全部或部分内容;后一种标注方式表明词的比喻义尚未获得独立的、自由使用的资格,只有在特定的语境中比喻用法才能被人们理解和接受,而且这些词的比喻用法具有不稳定性的特点,在使用过程中,它们既有可能发展为固定的比喻义,也有可能退出人们的视野,比喻用法不复存在。有鉴于此,笔者以《现汉》释义中“比喻”一词的使用为标准对含比喻义的并列式双音节复合词进行筛查,共得到符合条件的双音节复合词234个,每一类词所占的数量和比例见表1。

接下来,本文便以这三类双音节复合词为对象对其词义特点及比喻义产生的认知基础进行研究。

表1 含比喻义的双音节复合词

二、并列式双音节复合词的词义特点

由于客观事物本身存在着一定的相同、相反或相关的特点,所以人们在认识事物时很容易采用联想和类推的认知手段。心理学的研究表明,人类的联想机制可分为三种:类似联想,即性质相近的事物间的联想;对比联想,即性质相反的事物间的联想;接近联想,即在时间或空间上同在或相继的事物间的联想。并列式双音节复合词中的同义、反义和类义三种类型的形成与这三种联想机制密切相关。先秦汉语中存在着大量的意义相同、相近、相反或相关的单音节词,为了解决表义明确和音节有限的矛盾,在追求对称平衡的文化心理、韵律制约机制以及汉语词汇双音化倾向的共同作用下,人们便把意义相同、相近、相反或相关的词联想到一起,进行两两并列。随着语义的融合和抽象,这些并列结构逐步演变成一个意义整体,凝固为同义并列、反义并列和类义并列结构的双音节复合词。由于这三种并列式双音节复合词产生的心理基础和联想机制不同,所以它们在词义方面也呈现出不同的特点。

1.同义并列式双音节复合词

同义并列式双音节复合词是指构词语素意义相同或相近的并列式双音节复合词。《现汉》中含比喻义的同义并列式双音节复合词共有76个,占全部含比喻义的并列式双音节复合词的32.5%。关于这类结构的形成,已有的研究多将之归因于古汉语“同义为训”的现象,如张世禄指出:“同义词的丰富性,使得词义解释上形成了‘同义为训’的体例,同义词在训诂学上的这种作用,又促使同义词之间经常联合起来使用,因而产生了大量的同义并列复合词。”[10]对此,吕云生持不同意见。他认为,远在训诂著作产生之前,同义复合词已经大量存在,因此,不能将“同义为训”看成促使语素结合的最初的和主要的桥梁。[11]他还认为,词语的联想是同义并列式复合词形成的心理基础。“处于聚合关系中的词的确是很容易引起联想的,称聚合关系为联想关系是适当的。语义的共同点是产生这种联想的桥梁。”[11]秦汉时期汉语中存在着大量的同义单音词,为同义联想构成同义并列结构提供了充分的构词材料,是同义并列式双音节复合词得以大量产生的语义基础。

同义并列式双音节复合词的构词语素并非全都是同义关系。有些词的语素在现代汉语中为同义词,而在古代汉语中词义却有所不同。例如“门户”一词,“户”在《现汉》中的第一个义项为“门”,说明“户”与“门”同义,而《说文·户部》:“户,护也。半门曰户。”由此可知,“门”在古代指双扇门,而“户”指单扇门,二者是有区别的。有些语素之间虽为同义关系,但在现代汉语中的语体色彩却不同,如“樊篱、磨砺、疮痍、臃肿”等词中的“樊”“砺”“痍”“臃”均为书面语体,而另一语素却为普通语体。还有一些词的构词语素在古代汉语中为同义词,但古代汉语中的常用义在现代汉语中却变成了非常用义。例如“桥梁”一词,《说文·木部》:“桥,水梁也。”“梁,水桥也。”可见,“桥”和“梁”在古代都指架在水上的、供通行用的建筑物,后来词义在竞争中,“梁”的“渡河建筑”义逐渐让位给“桥”,其常用义发生转移,用来指“水平方向的长条形承重构件”。《现汉》中“梁”有四个义项,第一个便是“水平方向的长条形承重构件”,而“桥”义成了第三个义项。正因为“梁”的常用义古今发生了变化,而“桥”的词义未变,因此,“桥”在现代汉语中仍为自由语素,而“梁”在“桥梁”义上变成了非自由语素。

由此可见,同义并列式双音节复合词的构词语素不是绝对的对等关系,它们在语素义、语体以及使用的自由度方面往往存在差别。语素义之间的相互制约,有效地限制了词义的多义性,使双音节词的表义更加准确。

2.反义并列式双音节复合词

反义并列式双音节复合词是指那些构词语素意义相反或相对的双音节词。含比喻义的此类双音节词共有21个,占全部含比喻义的并列式双音节复合词的9%。根据语素之间的语义关系,可以分为表相反关系和相对关系的两类双音节词。表相反关系的双音节词的共同特点是其构词语素互为反义词,如“炎凉、深浅、呼吸、吞吐、沉浮、伸缩、起伏”等词的构词语素分别代表同一范畴中的两个极点,构成两个极差。而对“冰炭、水火、雌雄、甘苦、黑白、痛痒、矛盾、伯仲”等词来说,其构词语素严格说来并非反义关系,从这些语素各自所属的语义范畴来看,它们属于类义关系,由于在上古时期经常被用于对举,久而久之,便获得了相互对立的意义。

反义并列式双音节复合词的构成是以共同的意义领域为前提的。也就是说,双音节词所概括反映的都是同类事物、现象中的两个对立面。由于构词语素之间的对立关系,它们在意义上构成一种极性对比。根据这种意义上的极性对比,我们可以把反义并列式双音节复合词从词义上分为两类。一类是双音节词的词义中含有不相容、差别大的内涵。如“冰炭”、“水火”、“矛盾”三个词的构词语素都指称两种具有对立关系的事物,因此,都被用来比喻不能相容或互相对立的事物。“甘”和“苦”本指甜和苦两种味道,它们带给人们完全不同的味觉感受,因此,“甘苦”被用来比喻两种对立的状态,即美好的处境和艰苦的处境。另一类是双音节词的词义表示一个整体或者一种统一的状态。如“天地”一词中,“天”表极上空间,而“地”表极下空间,将二者对举,便涵盖所有的空间,由此产生了比喻人们活动的范围的意义。同理,“本末”由表树的下部的“本”和上部的“末”对举,而涵盖整棵树,从而比喻事情从头到尾的经过。反义并列式双音节复合词之所以具有这样的特点,是因为“反义复合词所追求的是在两个相反相对的事物之间进行一种超然的整体把握,两个反义词素在里面起着象征性的圈定范围的作用”[12]。

观察反义并列式双音节复合词的词义与语素义的特点,笔者还发现大部分复合词的语素义相对明确和具体,而词义则较为抽象和概括,这与它们的成词过程有关。“早期的经常性的反义对举现象是反义语素合成词的雏形。由于经常对举使用,其意义密切统一,在双音化的大趋势下,两个原本较为松散或是只用于习惯性对举的反义词结合而构成了反义并列复合词,表示着更为抽象、概括的意义。”[1]

3.类义并列式双音节复合词

类义并列式双音节复合词的构词语素往往拥有一个共同的上位概念,意义彼此相关,具有同类的性质。它们代表的对象或现象因为某种联系而经常同时出现,随着使用的频繁和意义的变化,由并列短语演变成双音节词。《现汉》收录的含比喻义的类义并列式双音节复合词共有137个,占全部含比喻义并列式双音节复合词的58.5%。

类义并列式双音节复合词在词义上的突出特点是,双音词的词义不同于构成它的任何一个语素的意义,也不是语素义的直接加合,而是对语素义概括、抽象后形成的新的意义。语素之间是一种整体凝结的关系,在意义上互相融合。这种融合取决于语素之间在语义上的关联性,由于语素指称的对象在客观世界或人们的认识中具有某种共同点或联系,人们抽取它们之间的共同特征加以融合。概括起来,类义并列式双音节复合词的语素之间语义融合的方式主要有以下四种类型:第一,将指称人体相近或相连的两个部位、器官或组织的语素并列起来。如“膀臂”、“臂膀”、“手臂”所指称的部位两两相连,是人体中从事劳动和生产的重要部件,因此,都用来比喻得力的助手。“唇齿”与“骨肉”的比喻义源自人体中唇齿相依、骨肉相连的特点。第二,将人体或动物身体上具有相同或相似功能的部件或器官并列起来。如“唇舌”与“喉舌”的构词语素同为人体重要的发音器官,“爪牙”中的“爪”和“牙”分别是猛禽和猛兽用以捕食的武器。第三,以指称具有相同习性或特点的动植物词为语素。如“豺狼”中的“豺”和“狼”都是凶残的动物,“瓜葛”中的“瓜”和“葛”都是缠绕或攀附在别的物体上的蔓生的植物。第四,以指称常常同现的自然现象的词为语素。如“风雨”、“冰霜”、“云雾”中的语素都是指常常相伴出现的天气现象。

三、并列式双音节复合词比喻义产生的认知基础

人类认识新事物时总是以已有的知识和经验为基础,通过类比的方式将未知事物与已知事物联系起来,从而扩大自己的认知域。比喻作为一种认知方式和思维方式,其具体形态是联想。张乃立指出:“……这种联想规律,使人们有可能把客观上有某种联系的形象、思想、感情、行为或动作联系起来。因此我们认为联想在人们的感知过程中,起着极其重要的作用,而且也是比喻辞格的心理基础。”[13]词的比喻义的获得实际上是人们运用联想,在不同的事物之间寻找相似点、建立意义联系的结果。就并列式双音节复合词来说,其比喻义主要是在相似与相关联想的作用下,通过隐喻和转喻的认知机制获得的。

1.隐喻认知机制与并列式双音节复合词的比喻义

隐喻是人类共有的一种思维方式和认知手段,人类常常通过隐喻由已有的概念去认识新的概念。认知语言学认为,隐喻是概念由始源域(source domain)向目标域(target domain)的映射(mapping)。这种映射导致词义的发展变化,一部分并列式双音节复合词的比喻义正是通过隐喻的认知机制产生的。为了揭示这些词的比喻义的产生过程,笔者将比喻义借以产生的那个词义称为比喻义的始源义。根据比喻义产生前后人们认知域发生的变化,并列式双音节复合词的比喻义可以分为以下五种类型:第一,由具体事物向抽象事物的映射。如“把柄”、“桥梁”、“风雨”、“枝蔓”等词。第二,由非人物域向人物域的映射。其中包括:由物品比喻人,如“材料”、“旗帜”等;由动物比喻人,如“虎狼”、“狗熊”、“蝼蚁”等;由植物比喻人,如“稂莠”等。第三,由虚拟世界或精神领域的存在物向人物域的映射。如“神仙”、“魔鬼”、“妖孽”等。第四,由具体行为向抽象行为的映射。其中包括:行为主体的改变,如“庇荫”、“动荡”、“萌发”、“漂浮”等;行为对象的改变,如“包装”、“鞭策”等;行为主体和对象都发生改变,如“沉浸”、“陶冶”等。第五,由抽象事物向抽象事物的映射。如“文章”、“板眼”等。

由以上五种词义映射方式可以看出,词义之间的跨域映射是以事物之间的相似性为基础的。由于具体事物的特点最为直观,认知最方便,所以大部分词以具体事物或行为为喻体,比喻抽象事物或行为,而以抽象事物为喻体比喻其他抽象事物的词则较少。

2.转喻与并列式双音节复合词的比喻义

转喻的特征是采用事物某一个容易理解或容易感知的方面来代替事物整体或事物的另一个方面或其自身的一部分。认知语言学认为,转喻是人类重要的认知机制,影响着人类的思维。转喻的重点不是“相似”,而是“联想”。

语言中充满了转喻。在我们的研究对象中,比较有代表性的是人体名词,即以指称身体部件的词为语素构成的双音节词。它们的转喻模式多是以部分代整体,如“膀臂”、“臂膀”、“手臂”、“股肱”等词,由指称人体中功能比较突出的部件转指作为整体的人,它们都代表人从事劳动时重要的身体部件,由于功能上的相似被用以比喻得力的助手。“喉舌”、“唇舌”由指称人体发音器官的词构成,但二者的转喻模式不同。“喉舌”属于以部分代整体的转喻模式,由说话的器官转指说话的人,比喻代为发表言论的人;而“唇舌”属于以工具代结果的转喻模式,由说话的工具转指说话的结果,比喻言辞。

3.转喻和隐喻共同作用下的比喻义

一些并列式双音节复合词的比喻义是在转喻和隐喻两种认知机制的共同作用下产生的,它们的产生过程是:先经过转喻使词发生转类或转指语素的上位概念,再以相似性为基础,在隐喻的作用下,实现由始源域向目标域的映射,词义也随之向抽象化发展,从而获得比喻义。如:

收获:(动)取得成熟的农作物;(名)比喻心得、战果等。

从“收获”的两个义项看,比喻义的产生经过了先转喻后隐喻的认知过程,即先通过“动作行为——受事”的转喻模式,发展出名词义“收获的农作物”,然后以“经努力所得的成果”为相似性基础,经隐喻发展出比喻义“心得、战果”。

架构:(动)建造,构筑;(名)框架,支架;(名)比喻事物的组织、结构、格局。

由义项一到义项二,“架构”经过了“动作行为——结果”的转喻模式;由义项二到义项三,在隐喻的作用下,词义向抽象化发展,比喻“事物的组织、结构、格局”。

转喻和隐喻的双重机制还可以用来解释一些由短语义直接产生的比喻义,如“稂莠”一词,最初为名词性并列短语,“稂”和“莠”都是形状像禾苗而妨害禾苗生长的杂草,在部分代替整体的转喻模式下,转指其上位概念“杂草”,由于“杂草”和“坏人”都具有“有害”这一相似性而发生了隐喻引申,词义从植物域投射到了人物域。

[1] 董秀芳.词汇化:汉语双音词的衍生和发展[M].成都:四川民族出版社,2002.

[2] 程湘清.先秦两汉复音词研究[M].北京:商务印书馆,2004.

[3] 丁喜霞.中古常用并列式双音节复合词的成词和演变研究[M].北京:语文出版社,2006.

[4] 杨吉春.论汉语反义复词的外部结构[J].云南师范大学学报(社会科学版),2007(5):122-127.

[5] 曾丹.反义复合词形成演变的认知基础[D].杭州:浙江大学,2007.

[6] 刘媛.《现汉》中含比喻义的双音并列词语的功能认知分析[D].石家庄:河北师范大学,2009.

[7] 郭奕晶.反义相成词探究[D].济南:山东师范大学,2000.

[8] 吴先文.双音并列词比喻义产生的认知分析[J].合肥学院学报(社会科学版),2007(5):60-63.

[9] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室.现代汉语词典(第5版)[M].北京:商务印书馆,2005.

[10] 张世禄.“同义为训”与“同义并列复合词”的产生[J].扬州师范学院学报,1981(3):1-5.

[11] 吕云生.同义复合词的语素分析[J].北京师范大学学报(社会科学版),1987(5):36 -62.

[12] 苏新春.汉语词义学[M].北京:外语教学与研究出版社,2008.

[13] 张乃立.借代辞格心理基础初探[J].上海大学学报(社会科学版),1985(1):98-102.