台州市桐屿低地调蓄区水质保障的思考

2011-07-09黄若秋

黄若秋

(台州市水利水电勘测设计院,浙江 台州 318000)

1 问题的提出

台州市区位于浙江省温黄平原中北部,东面东海,北临椒江,下辖椒江、路桥、黄岩3区。桐屿低地调蓄区位于路桥区桐屿地界,是台州市栅岭汪排涝调蓄工程的主体工程,是以蓄洪排涝为主,兼顾改善城市水环境及提供工业应急备用水源的综合性水利工程。

路桥区桐屿、螺洋等地处温黄平原腹地,距离温黄平原东、北方向沿海、沿江的排水出口均较远,排水条件差;区域3面环山,山洪量大峰急,仅靠平原河道难以拦蓄,且该处平原田地地势低洼,遇暴雨低洼农田极易成为天然滞蓄区。2009年编制完成的 《浙江省温黄平原水利规划》[1]针对桐屿等地涝灾成因提出兴建台州市栅岭汪排涝调蓄工程,采用“蓄排结合”、“南水北排”的治理方式改善涝情,即一方面在低洼地带开挖桐屿低地调蓄区拦蓄山水,另一方面在调蓄区上下游配套河道、隧洞、水闸等排涝设施,将多余涝水北引排入椒江。台州市区水系示意见图1。

图1 台州市区水系示意图

根据《台州市城市总体规划》[2],桐屿低地调蓄区正好处于台州市区3区交界的 “绿心”位置,(“绿心”是由台州市3个主城区围合出的自然生态环境,是城市的生态、景观中心),是“绿心”生态景观建设的重点工程,也是台州市对外展示城市形象的一张新名片,水质标准要求在Ⅳ类以上。但目前平原河网水质基本在Ⅴ类至劣Ⅴ类,时有发黑发臭现象出现。桐屿低地调蓄区位于南水北排线路的中部,与平原河网水体互为连通,发挥调蓄区蓄洪排涝的主导功能,同时保障Ⅳ类以上水质目标,实现改善城市水环境和工业应急备用水源的功能,是工程建设的焦点。

2 水质状况分析

2.1 现状水质状况

桐屿低地调蓄区场址处基本为农田,西、北、东3面环山,村落均分布在山脚地势较高位置。经对调蓄区上游山沟及平原河道水质进行监测,结果显示:调蓄区上游支流水质基本达到Ⅲ类标准;平原河道水体出现的劣Ⅴ类指标主要是总氮、氨氮,主要是受周边农田面源污染及农村生活污水影响所致。

2.2 水质预测分析

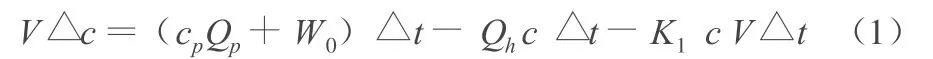

为深入分析不同运行工况下调蓄区的水质情况,将调蓄区概化为浅水湖泊,并采用水质完全混合衰减模式进行预测分析:

式中:cp为进水浓度,mg/L;Qp为进水水量,m3/s;V为湖水体积,m3;W0为湖中现有污染物速率,g/s;c为污染物浓度,mg/L;t为时间,s;Qh为湖水出流量,m3/s;其中K1为污染物降解系数,L/d。

预测结果显示:

(1)汛期天然来水充沛,如调蓄区不与外河连通独立运行,水质可维持在Ⅳ类,但调蓄区所处是南面螺洋一片涝水北排的必经之路,调蓄区不与外河连通,对周边排涝影响巨大。

(2)如蓄洪排涝时考虑调蓄区与外河连通,由于河网较差水质的混入,调蓄区水质仅为Ⅴ类。

(3)由于非汛期降雨量少,水体得不到有效置换,调蓄区水质成劣Ⅴ类。

3 主要措施

根据水质监测及预测结果,保障调蓄区水质Ⅳ类以上的水质标准,重点要解决以下问题:一是控制生活污水、工业废水及农业面源污染等进入调蓄区;二是汛期排涝时,避免外河污水混入调蓄区;三是保证非汛期及非常情况下调蓄区水体的置换。针对影响调蓄区水质的主要因素,提出水质保障措施。

3.1 控制污染源

保障水质的最重要措施为控制污染源。由于桐屿低地调蓄区位于温黄平原河网地区,只有通过对全流域河道水环境的治理,实现流域整体水环境的改善,才能从根本上杜绝进入调蓄区的污染源,保障调蓄区较为稳固的目标水质。

目前流域平原河网水环境治理正在有序进行中,但由于量大面广,河网整体水质难以在短期内实现较大改观。在流域全面治理的基础上,应根据调蓄区建设进程同步推进调蓄区周边的截污、控污工作,以有效控制直接进入调蓄区的污染源:禁止污染型工矿企业进入调蓄区;库周设置截污系统,实行“雨污分流、集中治理、防治结合、达标排放”;禁止高毒、高残留农业,控制化肥的施用量,控制畜禽养殖,防止农业面源污染。

3.2 改进工程布置

《浙江省温黄平原水利规划》中提出了调蓄区2.2 km2的规模,兼有蓄、排2项功能。考虑可否将调蓄区一分为二:小面积水域与外河连通承担排涝任务;大面积主体水域封闭承担蓄洪功能,避免受外河污水影响,可有效调解蓄洪排涝与水质保障的矛盾冲突。

考察调蓄区的地形地势及周边排涝河道的分布,发现与调蓄区相连的上下游排涝河道均位于调蓄区东部,调蓄区场址中部现有1条南北贯通的公路,将场址分为西大东小2部分。故可利用现有地形条件,分蓄、排2部分进行工程布置:公路以东区域土地空间较小,开挖成河道型带状水域,并连通上下游排涝河道,作为涝区排涝通道;东区与上下游排涝河道规模相匹配,水域面积0.4 km2。公路以西区域空间较大,开挖成大面积调蓄区,独立调蓄山洪。东、西区可通过水闸等建筑物连通,正常情况下西区封闭蓄水,避免区外恶劣水体进入影响水质;当西区水位为超警戒水位时,打开控制闸进行泄水。西区水域面积1.8 km2,正常库容415万m3,总库容621万m3。

3.3 增设引水工程

非汛期降雨量不足以及排洪过程中非常情况下的外水汇入,都要求对调蓄区水体进行置换,以满足保障水质的需要。

3.3.1 引水水源

目前温黄平原境内的大型水库长潭水库每年向平原河网输送水质优良的灌溉水量约4.0亿m3,其中丰水期(4—10月份)3.6亿m3,枯水期约 (11月至次年3月份)4 000万m3,分配至调蓄区南面的南官河坝头闸的设计流量为18 m3/s,如将清洁过境灌溉用水引入调蓄区进行水体置换,可有效改善非汛期调蓄区水质。

3.3.2 引水工程设置

温黄平原在台州市区范围内有2大河网水系,一是西江水系,二是金清水系,两水系通过坝头闸等节制闸控制水位。长潭水库配给的灌溉水先流经西江水系,再往东流入金清水系。调蓄区正好位于两水系交界处,坝头分界闸的北面。为实现引水,可在坝头闸上游设置引水河连通至调蓄区,在长潭水库放水时,将坝头等分界闸关闭,使过境灌溉水通过引水河、闸进入调蓄区。

3.3.3 引水水质

经对坝头闸上游水质进行实地监测,长潭水库不放水情况下该处水质为劣Ⅴ类。为了解长潭水库放水情况下坝头闸处河道水质情况,通过台州市防汛指挥部办公室收集到了长潭水库2008—2010年的部分水库调度单,根据调度资料至环保部门收集了坝头闸处放水前后的自动测站水质监测资料,以此分析长潭水库放水与坝头闸处水质的相关性。

长潭水库通过电站发电尾水进行放水,电站3台机组满负荷发电后尾水下泄流量为50 m3/s,单台机组尾水下泄流量约17 m3/s。经分析发现,长潭水库1台机组发电放水后,约需经过4~5 d,其发电尾水能置换坝头闸处的死水,水质从劣Ⅴ类提高至优于Ⅳ类,改善明显,在连续发电放水的4 d里,坝头闸处优于Ⅳ类的水质能维持3 d左右。

水库2台以上机组发电放水后,仅需1~2 d发电尾水即能到达坝头闸处,使水质达到Ⅲ类,5 d左右的放水,使坝头闸处维持10 d左右Ⅲ~Ⅳ类的水质。结束调水后的第11天左右,坝头闸处的水质呈Ⅴ类。

总结相关分析,长潭水库放水后坝头闸处的水质有大幅度地改善,从坝头闸处引长潭水库发电尾水用于置换调蓄区水体改善其水质是可行的。

3.4 加强调度运行

通过截污、控污,设置蓄排分离、引水河闸等工程措施后,调蓄区水质保障具备了一定的硬件条件。调度各相关设施,实现工程有效运行,也是保障水质的重要手段。工程运行主要考虑3种工况:

3.4.1 正常运行

调蓄区位于西江水系与金清水系交界处,西江水系正常水位在2.4 m,金清水系正常水位1.6~1.9 m。调蓄区正常水位可蓄高至2.40 m,与西江水系正常水位持平,以增加蓄水量。正常情况下调蓄区与河道相关的节制闸均关闭,以免调蓄区水质受外河污染。

3.4.2 排涝调度

根据气象预报,金清水系在雨前打开沿江、沿海水闸进行水量预泄,调蓄区即时也打开节制闸进行水量预泄,降低水位至金清水系预泄水位1.4 m左右;降雨中,当外江水位降落,河道开闸抢排时,可先保持调蓄区高水位,让河道水先排,以利于尽快降低河道水位。待河道水位降至3.0 m以下时,再将调蓄区蓄水排出。

3.4.3 引换水调度

当调蓄区水质标准低于Ⅳ类或水量不足(水位低于2.0 m)时,通过引长潭水库送往温黄平原的清洁水源,来置换调蓄区水量。

引、换水时,先将调蓄区周边节制闸打开,将调蓄区水位降至金清水系水位,再关闭坝头闸等水系分隔闸,打开调蓄区引水闸,引入清洁水进行置换。至引水最后一天,关闭节制闸,将调蓄区水位蓄高至正常水位。引水结束后,关闭引水闸,打开坝头闸等。

4 结 语

桐屿低地调蓄区是温黄平原洪涝治理骨干工程,同时具有改善城市水环境等综合功能。通过分析影响调蓄区水质的主要问题,在保证蓄洪排涝功能发挥的前提下,针对性地提出了各项水质保障应对措施,其中以控制污染源为最根本最重要措施,在此基础上,通过改进工程布置、增设引水工程、加强管理调度,进一步强化水质保障,为台州市区增添一片洁净水域。

[1]曾金年.浙江省温黄平原水利规划 (2009—2025年)[R].杭州:浙江省水利水电勘测设计院,2009.

[2]李萍萍.台州市城市总体规划 (2004—2020年)[R].广州:广州市城市规划勘测设计研究院,2004.