大机组非热电联产供热比指标及简捷计算方法

2011-07-03曹炳元陈国年

曹炳元,陈国年

(1.江苏镇江发电有限公司,江苏 镇江 212114;2.江苏省电力公司,江苏 南京 210024)

近年来在节能减排的政策方针下,大批火电大机组正在替代小机组集中供热。一些大机组供热系统比较复杂,部分供热系统已不属于单纯的热电联产方式[1],如某些机组在锅炉侧和汽轮机侧同时对不同要求的用户供热;为满足运行监控和指标核算的不同需要,供热计量布点也较多,在机组热力系统边界、厂界和用户端配置了供热计量装置,供热指标统计亦趋复杂。

在电力行业内普遍依据热量法原理计算供热机组的指标。供热比[2]作为供热机组热电产品能耗分摊的一个重要指标,在电厂日常统计中最为关键。计算供热比的主要目的是为进一步将入炉燃料量、厂用电量等能耗合理地分配到热电产品上。《火力发电厂技术经济指标计算方法(DL/T 904—2004)》(以下简称《标准》)中把供热比定义为统计期内的机组供热量与汽轮机热耗量之比值。过去,小机组通常由汽轮机抽汽或乏汽对外供热,均按照《标准》计算供热比。但对有锅炉侧直接供热的大机组而言,机组供热量为炉侧与机侧供热量之和,汽轮机组耗热量并不包含全部供热量,显然用《标准》供热比定义式计算是不恰当的;此外《标准》对机组供热量的计量位置没有明确规定,在电厂统计中存在差异,缺少可比性,大机组复杂供热系统指标统计的规范性是一个共性问题。

1 非热电联产机组能耗分摊

1.1 锅炉输出热量与产品热耗量分摊

在燃煤电厂,一个统计期内供热时段的入炉燃料量及其热值通常可由入炉计量和取样化验直接统计得到,但对供热机组而言,在生产指标日常统计中必须把入炉燃料量、厂用电量等消耗量分摊或分配到热、电等产品上去。热量法是按机组产品所对应耗热量占总热量的比例进行分配的一种方法,正确计算分配比例是供热机组生产指标日常统计中最为关键的工作。由电厂锅炉原理知,在一个统计期内供热时段的锅炉总输出热量:

式(1)中:Q1为统计期供热时段内锅炉总输出热量,kJ;Qr为统计期供热时段内锅炉总输入热量,kJ;ηb为统计期供热时段内锅炉平均热效率;B为统计期供热时段内入炉总燃料量,kg;q为统计期供热时段内入炉燃料平均热值,kJ/kg。

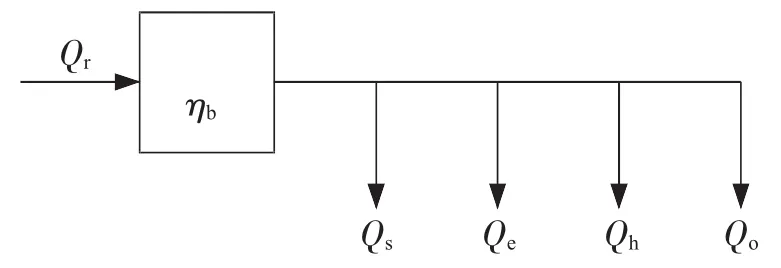

在锅炉输出热量中除了用于发电、供热(变成产品)外,还包含了生产工艺过程中锅炉的蒸汽吹灰、排污、汽水取样、泄漏、管道散热等热量消耗或损耗,不妨将这部分未被产品有效利用的锅炉输出热量总和称为锅炉自耗热量;又遵照《标准》规定,统计期内供热时段的机组总能耗应区分为生产和非生产两大类,非生产耗能必须单独统计。据此,可以将统计期内供热时段的锅炉总输出热量分为由生产耗热量(发电、供热耗热量)、非生产耗热量和锅炉自耗热量构成,如图1所示。

图1 供热机组输入与输出能量的统计模型

图1中,Qs为统计期供热时段内锅炉自耗热量,kJ;Qe为统计期供热时段内机组发电耗热量,kJ;Qh为统计期供热时段内离开机炉主系统边界的供热量,kJ;Qo为统计期供热时段内非生产耗热量,kJ。并且:

由于锅炉输出热量中未被发电和供热利用的热量Qs是在生产热、电产品时伴随产生的热耗或损耗,故这部分耗热量及其对应的燃料消耗应分摊到产品中去,按常规方法此自耗热量以管道效率的指标衡量[2],即:

式(3)中:ηp为统计期内供热时段的平均管道效率。

管道效率数值大小与机组类型及供热期内锅炉蒸汽吹灰、排污、泄漏等因素有关,应根据实际运行情况计算确定。为了把锅炉自耗热量按相同比例分摊给式(2)右边其他耗热项,只要将式(3)代入式(2),整理即得:

分别令:

则:

式(5)中:Q'e,Q'h,Q'o即是统计期内供热时段的锅炉输出热量中分配给发电、供热和非生产类产品的热耗量,kJ。

1.2 供热比与锅炉入炉燃料量的分摊

在式(5)两边同时除以Q1即得:

分别令:

则式(6)可写为:

式(7—10)中:λe,λh,λo分别为在统计期供热时段内供热机组发电产品、供热产品以及非生产类产品各自所分摊的热耗量与锅炉总输出热量的比例,它们是基于锅炉输出热量为基数的分配比例。

假设在统计期供热时段内供热机组发电、供热和非生产类产品所分摊的入炉燃料消耗量分别是Be,Bh,Bo(单位:kg),且:

则由式(11)和式(1)得到:

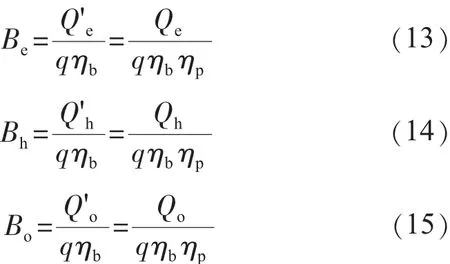

式(12)表明发电、供热和非生产所分摊的燃料量经锅炉转换后其输出热量之和等于锅炉总输出热量,对照式(5)可知 Beqηb=Q'e,Bhqηb=Q'h,Boqηb=Q'o,将它们整理得到:

由式(14)进一步可得机组的单位供热量标准煤耗率(单位:kg/GJ)为:

由此按式(13—15)可以计算出任意一个统计期内供热时段的发电、供热和非生产类产品所分摊的燃料消耗量。必须指出在应用式(13—15)计算时,锅炉效率和管道效率应该是机组统计期供热时段内的平均值,并且与同期机组发电煤耗对应的锅炉效率和管道效率是相同的。为了减小统计误差,供热时段统计周期不能过长,一般的电厂可做到每8 h为一个统计时段。进一步考察式(14)并由式(1)联合求解得到:

同理:

显然在式(17—19)中,λe,λh,λo即是统计期内对供热时段的入炉燃料总量进行分配的比例,把其中λh称作为供热比,它是指离开机炉主系统边界时的供热量与锅炉总输出热量之比,即式(8)给出的定义式。类似的可用λe,λh,λo对机组供热时段的有关厂用电量等指标进行分配。另外上述计算中涉及的每个量都系同一供热时段内的量,并注意供热时段与统计期的区别。

1.3 机组供热比的简捷计算

在电厂日常统计实战中,若采用定义式(8)计算供热比通常是困难的,主要原因在于锅炉总输出热量的计算中对锅炉排污、吹灰、疏水、自用蒸汽及系统泄漏等消耗或损耗热量难以统计,为此把式(17)变换为:

式(20)表明机组的供热比等于供热分摊的燃料消耗量与入炉燃料总量之比,它以燃料量之比代替热量之比,克服了用定义式(8)计算时的困难,只要按式(14)计算得到供热燃料消耗量,再根据式(20)计算机组的供热比。同理,把式(19)变换为:

由式(21)、式(10)计算 λo,λe。 对于非生产类燃料消耗量,大多数情况下可由现场计量直接统计得到。 实践表明采用式(14)、式(15)、式(20)、式(21)计算供热机组指标是一种简捷方法。

2 热电联产方式机组供热比

上述讨论了非热电联产机组供热比的计算方法。同样,对于纯热电联产方式的机组,若统计期内供热时段的汽轮发电机组的热耗量为Qu(单位:kJ),则:

代入式(4)即得:

又假设供热时段内没有非生产热耗即Qo=0,则Q1简化为:

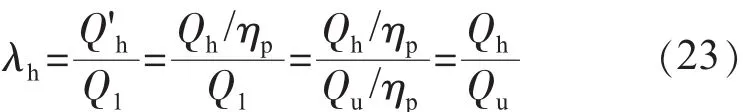

将式(22)代入非热电联产机组供热比定义式(8),得:

式(23)表明热电联产机组的供热比在数值上等于供热量与汽轮机组热耗量之比,这与《标准》给出的供热比定义式完全相同,说明《标准》给出的供热比定义式仅是非热电联产机组供热比定义式(8)的特例,即定义式(8)具有通用性,而《标准》给出的定义式仅适用于纯热电联产机组且在供热期间没有非生产耗能的情形。

3 机组供热计量统计及用户受(售)热煤耗

在同一供热系统中不同物理位置工质参数是不同的,供热量具有显著的位置属性。对机组供热量计量位置作出统一的规定是必要的,本文将离开机炉主系统边界时的供热数量作为机组供热量统计,即把计量点放在机炉主系统边界上,式(14)表明了在机炉主系统边界上输出一定供热量时所分摊的锅炉入炉燃料量。对于在机炉主系统边界以外位置测量的供热量,如减温减压装置下游或更远的地点,则在计算机组供热指标时,应消除供热计量点位置不同产生的影响,把计量热量统一归算至机炉主系统边界上,按机组主系统边界至计量点之间的设备及管系的运行热效率归算:

式(25)中:Qloc为统计期供热时段内位于机炉主系统边界外测量装置计量的供热量,kJ;ηrw为统计期供热时段内机炉主系统边界至测量点之间设备及管系平均运行热效率。

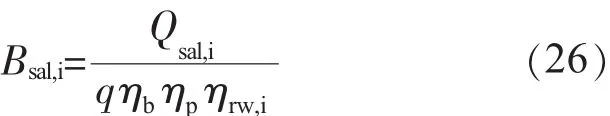

在用户端计量的热量可以称之为受热量或售热量,按上述的方法可方便地计算某用户的受(售)热煤耗:

或

式(26,27)中:Qsal,i为某用户受(售)热量,kJ;Bsal,i为某用户受(售)热煤耗量,kg;bsal,i为某用户的单位受(售)热标准煤耗率,kg/GJ;ηrw,i为统计期供热时段内某热用户计量点至供热机组主系统边界间的设备及管系平均运行热效率。

4 结束语

本文应用热量法基本原理把锅炉输出热量作为能耗分配基数定义了机组供热比,它适用于非热电联产机组和热电联产机组的供热指标的计算,定义具有通用性。本文进一步给出了供热机组指标统计中的简捷计算方法,在电厂日常统计工作中采用供热比等于供热分摊的燃料消耗量与入炉燃料总量之比这一关系,将大大减轻日常统计工作量。同时还讨论明确了行业《标准》关于机组供热比定义式的适用条件是纯热电联产方式且供热时段内没有非生产耗能的情形。

由于机组供热量计量具有显著的位置属性,因此统一规范机组供热量计量统计方法是必要的,选择将机炉主系统边界作为机组的供热量计量点是恰当的。

[1]重庆大学.热力发电厂[M].北京:电力工业出版社,1982.

[2]DL/T 904—2004,火力发电厂技术经济指标计算方法[S].