丹参川芎嗪联合甲钴铵治疗糖尿病周围神经病变临床观察

2011-06-20秦雪梅

秦雪梅

(湖北省宜昌市长阳县中医院 湖北宜昌 443500)

DPN目前尚缺乏特效治疗方法,单纯的中医或西医治疗DPN临床疗效均不太理想,笔者采用丹参川芎嗪联合甲钴铵治疗DPN46例。取得较好疗效,结果报道如下。

1 临床资料

1.1 诊断标准

(1)所有病例均符合中华医学会糖尿病分会1999年提出的糖尿病诊断标准;(2)四肢远端对称性手套、袜套样感觉异常(麻木,疼痛,蚁行感,发凉等);(3)膝腱跟腱反射低下或消失;(4)振动觉、温度觉、触觉减退或消失;(5)肌电图提示:神经传导速度减慢;(6)排除其他疾病所致周围神经病变及合并严重并发症和其它严重疾病者。

1.2 一般资料

观察病例共92例,随机分为2组,每组46例,治疗组男性25例,女性21例,年龄(56.34±8.79)岁,糖尿病病程(9.3±6.74)年,周围神经病变(2.83±2.04)年,对照组男22例,女24例,年龄(55.47±8.54)岁,糖尿病病程(8.79±6.83)年,周围神经病变(2.76±2.34)年,2组在年龄、性别、病程、类型、血糖、血脂及合并症等方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 治疗方法

治疗组:用丹参川芎嗪10mL(贵州拜特制药有限公司),甲钴铵1000ug(湖北人民制药有限公司)静脉滴注,1次/d,对照组用VitB1,VitB12治疗,2周为1个疗程,连续观察2个疗程。治疗期间均按原方案治疗糖尿病,保持血糖稳定。

3 疗效判断

显效:自觉症状明显好转,膝反射恢复正常,肌电图神经传导速度较前增加5m/s以上。有效:自觉症状及膝反射好转,肌电图神经传导速度增加<5m/s。无效:自觉症状无改善,膝反射及肌电图无变化。

4 统计方法

5 结果

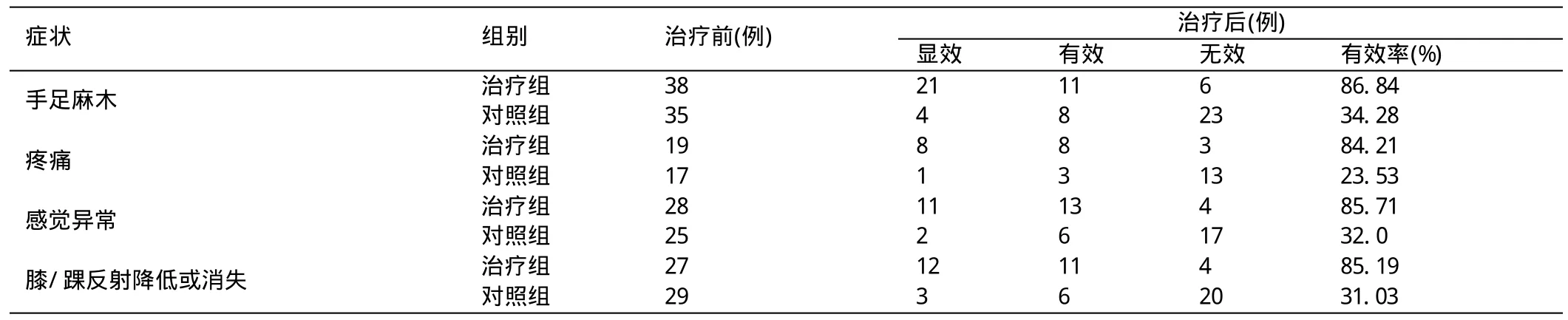

2组治疗前后症状的比较,见表1。

表1 2组临床疗效比较

6 讨论

多项研究证实DPN与神经内膜微血管病变导致神经营养障碍有关。目前,临床缺乏特异性治疗方法,多采用控制血糖,调节代谢及改善微循环,以及纠正神经缺血缺氧等,增加神经传导功能。

丹参川芎嗪注射液是复方制剂,其主要作用成分是川芎嗪和丹参。丹参具有改善缺血再灌注损伤,抗动脉粥样硬化,抗血栓等作用[1]。川芎嗪的有效成分为四甲基吡嗪,是从川芎中提取的一种生物碱,现认为是一种钙离子拮抗剂,能降低血小板的表面活性及聚集性。它具有扩张微血管,增加局部血流量,保护内皮细胞,改善微循环中的血液流态,降低血液粘稠;抑制醛糖还原酶的活性;抗氧化作用及钙离子拮抗作用。丹参川芎嗪应具有两者的协同作用。甲钴铵通过体内甲基转化作用促进神经组织内的核酸,蛋白质,脂质代谢,可直接转运入神经细胞,刺激轴浆蛋白质合成,修复被损坏的神经组织。甲钴铵肌注或口服均对DPN有治疗作用。两药联用疗效确切,值得临床推广。

[1]闫瑾,崔志清.丹参及其有效成分的药理作用研究述略[J].中医药学刊,2006,45(7):40.