澄 净

2011-06-14

晨曦刷白窗棂,方桌上那碗油茶变冷,香气淡了下去,江先生还没有开门出来。平常这个时候,江先生早就洗漱完毕,拎着讲义夹去学校上课了。莲很是奇怪,又担心江先生误了钟点,就去拍江先生的门。莲一连拍喊了几下,屋里依旧没有半点响动。屋子是旧式的木屋,门和门框之间有道一指宽的缝隙,莲扒在门缝上往里瞅,屋里的一切就一览无遗。里面的陈设很简单:一桌一椅一床而已。书桌上整齐码放着书本和笔墨纸张。椅子贴紧书桌放着,江先生看书写字时坐在上面,睡觉时脱下的衣裤也搭在上面,此时椅子上空空如也。莲把眼光移到对面的木床上,被子和床单也像江先生的人一样,理得抻抻展展,没有人睡过的痕迹。昨晚江先生明明回来了,还向自己要了热水,怎么会一大早就不见了呢?莲觉得很是奇怪。想起夜半梦里好像听见有人轻轻拨拉门栓,莫非江先生和费先生一样,被人悄悄捉了,关进了牢狱?想到这里,莲觉得头皮发炸,惊出了一身冷汗,和姆打声招呼后,就直奔学校而去。

永兴镇就一条东西向的小街,莲走了一小会儿,就到了学校。看门的校工认识莲,告诉她江先生半夜就来开会了。

江先生半夜来开什么会?莲问。

讨论浙大搬回浙江老家去的事情啊!校工说。

校工的话让莲嗔怪自己怎么就忘了昨天传来的好消息:抗战胜利了,浙大要回迁了。江先生是学校的后勤主任,这样的大事怎么少得了他呢?

知道江先生是来学校开会以后,莲的一颗心就安定了下来,转身慢慢向回走。

连老天爷都知道今天是个好日子啊!天,澄净高远;风,温柔缠绵;镇外稻田的清香直袭而来。莲一路上碰见了不少浙大人。他们是去学校上课,和往常一样,掖下夹着书,看见永兴镇的人,用微笑或者颔首示意。不知道是不是因为知道他们即将离去的消息,莲发现他们比往日到底还是不同了,脚步轻快,嘴里还不断讨论着什么,展现给永兴镇人的微笑是漫不经心的,就像一个花心的男人,口里对眼前的人说着情话,心里想着的却是另外一个人。莲想他们肯定是在讨论回迁的事情,再联想起江先生半夜的突兀离去,心里不由升上了一层薄薄的气恼,平时说亲如一家人,一旦能够回家时,他们的心啊念头啊就提前飞走了,连个招呼也不打。她不再看他们,憋着一口气,径直回了家。

莲的家是一个四合院,院门一关,天就窄得只剩下一小块手帕似的天空。莲住北屋,东屋是姆住的,西屋从两年前丁教授带着家眷离开后就一直空着,江先生住的是南屋。

她推门进屋时,瞄了一眼江先生门上的锁,突然觉得那锁“卡嗒”一下,开启了五年前的那些日子。

五年前,小日本鬼子跑到中国来兴风作浪,浙大为了保存实力,举校内迁,辗转千里来到贵州遵义办学。偏安于黔北的湄潭,交通方便,物美价廉,一毛钱就可以买一斤鸡蛋,一担大米也才二元钱,是战乱中办学的好地方。离县城很近的永兴镇不但山清水秀,还种了不少连皇家贵族也喜欢吃的大米,浙大在湄潭的分校之一也设在这里。莲记得五年前湄潭人敲锣打鼓欢迎浙大人到来,记得湄潭人兴冲冲地腾让房子安置浙大师生和他们的家眷,也清清楚楚地记得江先生第一天搬来她家的情景。那年,莲刚刚十八岁,穿着那时镇上流行的蓝青色衣服,水灵得像一片刚从春天的枝头上摘下来的湄潭翠芽。那天,她正端着一盆衣服,推开院门,准备穿街过巷去塘边洗涤,江先生在镇长的引领下走来了。镇长喊了一声莲,她一撩眼皮,看见他旁边的江先生(镇长介绍后,她才知道他姓江,说他是大学教授,让她叫他江先生好了),就感觉到自己的胸口“咯噔”了一下,好像自己在哪里见过这个人似的。多年以后,莲看电影时听到一见钟情四个字,想那就是了。莲生性羞涩,这种感觉让她更加害羞,她调头朝屋里喊了声姆,说有客人来后,就逃也似地去了塘边。她回来后江先生已经在院里住了下来。

五年的时光,浙大人已经和湄潭人不分彼此。湄潭的桐油灯把他们的鼻子熏成了两根烟囱;湄潭的辣椒面是他们“逢六进一”(每吃六口饭用筷子蘸一下红豆腐之类的菜,叫逢六进一。)的最佳佐料;叫遵湄,忆湄,湄君的浙大孩子咿呀学说湄潭话的声音传遍了小城;湄江河里浙大女生的倩影也如同浙大学生在茶馆里学习的身影,已经让湄潭人习以为常。如今,他们要离去了,大家自然很是舍不得。想到这里,莲心上那层薄薄的气恼渐渐被离别的忧伤代替了。

莲独自感伤了一会儿后又想:浙大要回迁,江先生是那边的人,又是浙大的教授,自然也要回去的。临别时自己送点什么给他作为念想呢?送鞋垫吧,太轻了。送鞋吧,江先生不会多想,他那边的女人肯定会多想的。一针一线就是女人的心啊。是女人都明白:女人的针线在哪里,心就在哪个人身上。一别经年,本就悬着一颗心在等待,再有这些针针线线佐证,怎么能够不阻止人瞎想呢?换了自己,也会这么想的啊!

想到这里,和江先生相处的点点滴滴全部浮了上来。

江先生住下来后,莲发现江先生不仅长得好看,书教得好,学问做得好,人也很洒脱,还会吟诗作画,唱唱京剧。周末的下午,江先生一有余暇就应永兴镇人的邀请,来上一段京剧。江先生那时最爱唱的是《四郎探母》,唱着唱着,自己就热泪盈眶起来。莲不懂京剧,也常常听得一脸露水,其他的人也听得怅然。

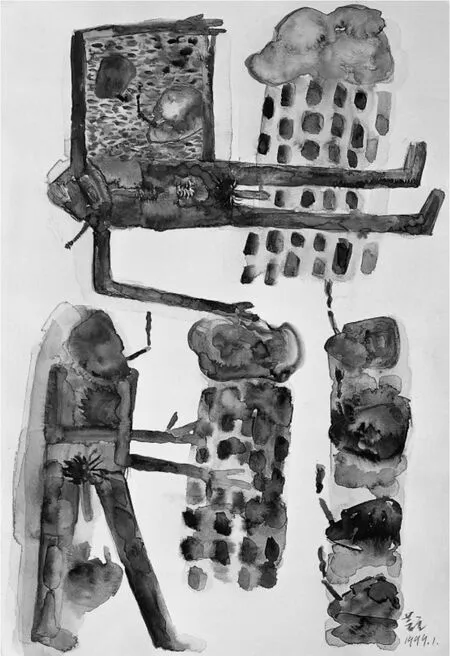

董重作品·纸本水彩 40×27cm 1999

莲对江先生的感觉从羞涩慢慢变得亲近,以至于后来有人给她说婆家时,她把江先生当作了样板。但是这样的小镇,长得像样点的人都展翅高飞远走了,要找江先生这样的人更是难上加难。莲不知道是不是这个原因,反正,她一连拒绝了好几个人后,大家都知道她的心思了。姆为此还请人试探过江先生。姆试探的结果把莲从幸福的巅峰打到了地狱的底层,江先生说他已经有家室了。姆这样说的时候叹了一口气,让莲认命,说命里没有的就别强求,找一个老实肯吃苦的后生嫁了算了。莲却觉得姆是在说假话,觉得她是担心江先生是远方的人,怕他有朝一日带走她,留下姆一个人孤苦伶仃。莲的父亲早逝,家里只有她和母亲相依为命。她笃定江先生是喜欢她的。江先生说话很和气,但他和莲说话时,那和气里还有一种说不出的温柔,好像莲是一滴露水,声音大了就会化了。还有江先生看她的眼神,莲也觉得是和看别人不一样的。看别人的时候他眼里带笑,看莲的时候呢,不仅带笑,还有一种闪光的东西,像一枚小小的火炭,虽然他极力压抑了,但是莲还是感觉得到那炭的烫人。有时候,莲还能在江先生的眼底读到一种疼痛,是那种无法言说,不得不压抑自己的疼痛。而且,江先生看着那么年轻,也就二十出头的样子,说话也不像镇上那些有了家室的男人那么粗野。男女之事在他们口里就像吃饭拉屎一样稀松平常,聚在一起不但开粗野的玩笑,有时候还动手动脚,做些很不雅观的事。这令莲很不舒服。但是,江先生呢,不但从来不会开这种玩笑,开得太过分了,他的脸上还会涌起一层薄薄的潮红。这些,让莲无论怎么都不能相信他是有家室的人,他或许以此当作一种借口,一种对乡下女子的不屑。后来,莲赌气嫁给了刘顶梁。刘顶梁家离永兴镇八十里远,莲嫁过去后一直没回来,她想借此忘掉江先生。没想到,不及一年,刘顶梁患暴病死了,没有给她留下一男半女。人们都以为她会痛不欲生,她却风平浪静,表现出一种与丈夫之死不相称的释然。这就引起了村子里人的闲话,再加上婆家有小叔子,婆婆怕她分家产,以此为由把她赶了出来。她也就理所当然地回到了永兴镇的这个小院。她回来后,发现一切都照旧:镇后的那口洗布塘照旧静静地流淌着,浙大师生和湄潭人照旧亲如一家人,江先生也照旧在院子里进进出出,她对江先生的感情也照旧,好像她离开三年,不过是合上眼皮打了一个盹。

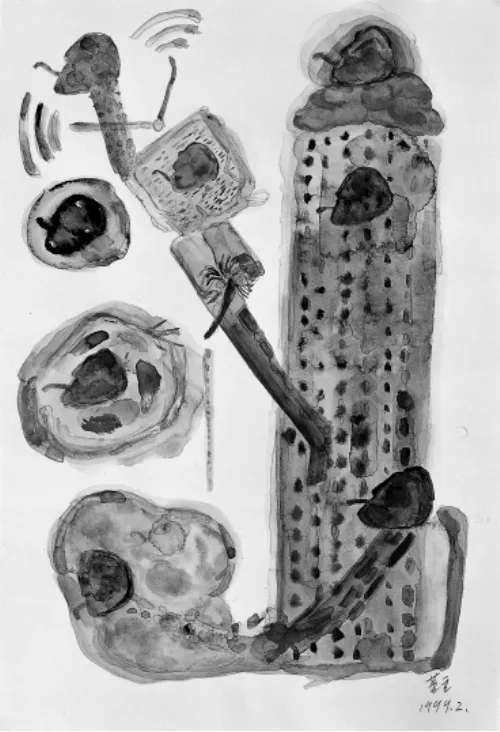

董重作品·纸本水彩 40×27cm 1999(2)

莲把自己的心给了江先生,江先生并不是不知道,也确实如莲所感觉到的,她的温柔和美丽如清风,在江先生心里掀起了阵阵涟漪。只是,他深知自己来到这个小镇的使命。而且,老家还有妻子带着小儿望眼欲穿呢。莲回来以后,他回小院的时间少了,大部分时间都呆在学校。这让莲很是失望和伤心,觉得读书人样样都好,就是太胆小,心里想的藏着不让人知道,做事也瞻前顾后,怕这怕那的。

失望归失望,莲的心里还是抹不掉江先生。每天,她都会竖耳谛听江先生屋子里的动静。早晨,江先生屋子里刚有响动,她就已经梳洗完毕,装作无心多做了一碗早餐给江先生留着。中午,她总是要瞅瞅江先生屋里有没有事情她搭得上手。晚上,莲和江先生就很少碰面了。她坐在房里,听着那屋子里的响动,看着那屋子里的灯亮了,又熄了,感受到呼吸声如长长的叹息在屋子里弥漫开来后,才轻叹一口气,合上眼皮。

这口气把莲叹回了现实,她想把自己绣的那些东西送给江先生,到时自己的一片好心不但变成了驴肝肺,指不定还会破坏人家夫妻重逢的喜悦。莲否定了之前的所有想法。但她横想竖想,自己拿得出手的也就一手绣活了。送别的江先生不说,自己也嫌糙得慌。可是,到底绣什么恰当呢?这时,她看到邻居周婆婆背着孙儿,口里哦哦着从门外的小巷经过。周婆婆边走边反手拍着背上的孙儿。背带上绣满了桃红的花骨朵儿,经她手一拍,那些花骨朵儿就从背带上跌落下来,四散纷飞了一地。莲看着看着,眼前突然一亮,有了,就做条背带送江先生,既不枉了自己一手好绣活,又不会让他的夫人多心。这是喻意他们多子多福,白头偕老呢。想到这里,莲不由用手握住嘴,偷偷笑了起来,像使了小小的坏,却又无伤大雅的小女孩,没有被人发现时那种隐秘的快乐。

确定了绣背带以后,莲就开始着手准备材料了。不管准备哪样材料,莲都专挑上好的,要最大的尺码。普通的罩子扯三尺长、一尺宽就够了,她偏要扯四尺长、二尺宽。就是两根最不起眼的索子,人家扯三尺就绰绰有余了,她好像和谁赌气似的,非要扯四尺。布铺老板问她是给谁准备的,见她不答,就打趣她是不是赶着再嫁生娃娃?说你那么小的一个人儿,做那么长那么大的背带,也不怕拖在地面上踩着了摔得鼻青脸肿?莲斥他嘴上没个把门的,警告他谨防吃饭时闪着了舌头。按永兴镇的习俗,背带是生了娃娃,婆家去娘家报喜后,才由娘家放在庆生的祝米里,敲锣打鼓送去的。布铺老板还是故意逗她,说,莲一手好绣活,谁做的她也看不起,还不如自己趁早赶制出来防患未然。布铺老板越说越不像话,莲剜了他一眼,拿着面料转身走了。

董重作品·纸本水彩 40×27cm 1999(3)

莲把面料拿回家后,想着布铺老板的胡话,情不自禁把面料从包袱里拿出来一一摊放在床上。她用手摩挲着那块黑色的条绒,想它平滑又柔软,不但适合用来做心子和里子绣花的衬底,还可以用来做领子,以免用其他布料硬了磨破孩子的小脸。她生怕做罩子的那块布不够宽大冻着了孩子,又特意重新量了量。发现尽寸足够时,她又拿起做罩子的大红团花布比划,比着比着,她两手扯起布角“唰”地向后面一甩,刚好垂在后背上,布随着她双肩的颤动起起伏伏,好像那下面真有一张小脸在乱拱一样。她觉得背上肉乎乎的,就尖起嗓子问孩子他爹,孩子的小屁股可包好了?接着嗓音一沉,学一个男人的声音道,包好了。边答还边夸,罩子做得那么宽大,包个小屁股绰绰有余。莲学着学着,那个男人就变成了江先生。

怎么做这么宽这么大的背带?江先生问她。

孩子个子大,用的背带自然要宽大点。她说。

你怎么知道孩子个子大?

看他爹不就知道了。

孩子不一定都像爹,也有像妈的。江先生说着笑嘻嘻地上下打量起她来。江先生的打量让她脸上飞起了两朵红晕,手上的背带变成了肉乎乎的婴儿。孩子看着她吭儿吭儿地笑,深藏在她心底的怜爱被孩子的笑声泛滥成春水。她伸出双手,把孩子紧紧地搂在怀里,并用脸紧紧贴着孩子的小脸。孩子一动,嘴里流出的口水敷了她一脸,她也舍不得松开。她太喜欢这孩子了,抱的时间长了点,孩子觉得不舒服,就伸出小手推她。孩子毕竟出生没多久,力气很小,根本推不动她,见她还是不松手,就开始哇哇地哭闹起来。她惊醒过来后,发现周围除了自己,根本没有第二个人。那哭闹声是永兴镇人听说浙大要回迁,在赶着排练的欢送锣鼓。

锣鼓声让莲知道自己不能再瞎想,得赶着做背带了。

做背带的工艺可复杂了,材料准备好之后,还有粕、剪、贴、写、画、拼、绣、缝等十几道工序呢。俗话说:“雨伞看筋,背带看心”,最费心思的就是绣心子。为了在心子上绣什么花朵儿,莲总是拿不定主意。她想要是江先生在就好了,平日她刺绣的图案都是请江先生帮忙画的。如今这背带是绣给江先生的,想要他喜欢,自然更得请他帮忙了。只是他忙着搬迁的事情,有没有时间回小院就难说了。自己总不能拿把剪刀,跑到学校里找他吧。莲正茫然无措间,院门“吱嘎”一声开了,她偏头看见江先生一袭长衫走了进来。

江先生问莲找他有什么事?没见到江先生之前,莲觉得有一肚子的话要和他说,江先生真回来了,她却不知道该说啥了,咬了一会儿嘴唇,只挤出没事两个字,让他去忙他的。

江先生并没有像平时那样,和莲客气两句后就走开。他告诉莲,他是听见校工说她去学校找他了,特意赶回来的。见莲还是不说话,他说,莲,你有事就告诉我呗!只怕过了这些日子,你有事我也帮不上你了。江先生这话有点感伤,莲急忙说,我也没什么要紧事,就是想请你帮忙给背带心子剪朵花儿。说完这句之后,她似乎怕江先生怪她小题大做,辩白似的又补了句,平日都是你帮忙画的,如今再找其他人怕不合心意。至于不合谁的心意呢,莲不说,江先生也没问。他举起吸饱墨汁的笔,问莲想要剪朵什么花?莲想了半天,也拿不定剪什么花是好。

剪朵桃花吧!江先生给她拿主意说。

桃花太轻浮了!她一听就把头摇成了拨浪鼓。

剪朵芙蓉花怎样?江先生问她。

芙蓉也不好,太招摇了。她还是摇头。

……

江先生一连说了好几种花,都被莲否决了。

那就剪朵牡丹。牡丹富丽又端庄。江先生想她这次无论如何也不会否决了。没想到,她还是不喜欢,说牡丹仗着有女皇武则天撑腰,太仗势欺人。

那你究竟要剪个啥?江先生很是疑惑。

剪朵莲花吧!她说。

江先生笔起笔落,一朵荷花就水淋淋、粉嫩嫩地开在了雪花白的宣纸上。他想莲这下总该满意了。没想到,莲却说那不是莲花。江先生笑着告诉她莲花就是荷花,就像一个人的大名和乳名一样。莲觉得不对,但是又说不出个所以然,索性拉着江先生来到了镇外的荷塘边。

荷塘宽阔,荷叶像一片片绿色的风帆,层层叠叠簇拥着荷花盛放在天地间。莲不看那些荷花,径直把江先生拉到荷塘旁边的一个小池塘里,指着静静地开在角落的睡莲,告诉江先生说这才是莲花。莲塘没有荷塘那么铺张,塘水清澈,鱼儿游曳,柳影倒映在池水里,莲花浮在几片莲叶上静静地绽放,像个怕见生人的女子,又像个看尽荣华,欢喜独处的人。江先生明白了莲的意思,但他否定了莲,说睡莲清高孤僻,一看就是薄命相,还是荷花好,看着清雅又喜气,还吟了一些诗来佐证:比如水面清圆---风荷举;比如接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红;比如荷叶罗裙一色裁,芙蓉向脸两边开……

莲没读过书,不像江先生会背那么多的诗,但她心里知道自己喜欢的是莲花。以前别人也像江先生一样说莲花和荷花是一样的,但她知道是不同的,至于怎么个不同法,她又说不出口。今天江先生说出来了,她才明白自己喜欢的就是那孤单劲。明白过来后,她一下子怔了,捂着胸口说不出话来。两岸青山如黛,凑巧那天她又穿了一件水红色的上衣,夕阳的余晖照得她如莲一般,亭亭地伫立在莲塘边。江先生本来还想念几句诗来佐证,莲的样子让他也痴了,过了有一会儿,他才醒过神来,照着睡莲的样子画了图案。

画完之后,江先生就要告辞回学校,说学校搬迁事情太多,他又要忙着上下联络,吃住都得在学校,只怕这些日子都不能回来住了。江先生的话让莲觉得了时间的宝贵,她要江先生无论如何今晚都要留下来吃顿饭,歇一晚。拗不过莲的请求,江先生答应了。

其实江先生留下来后,莲也没有什么重要的话要说。白天折腾了大半天,吃过晚饭就入夜了,他俩坐在院子里,在月光下零零碎碎扯了一些闲话后,就各自回屋休息了。

秋天的永兴镇仍然有点燠热,莲躺在床上横竖睡不着,就起床拿帕子到塘边洗涤。洗完脸脚后,仍然觉得身上黏答答的,四顾无人,索性脱了小衣赤裸着下到了塘旁的溪流里。她刚刚下到水里,不远处就传来了一阵噗噗、噗噗的脚步声。她急忙移步上岸,捡起衣服躲进了岸边的柳荫下。月色如镜,她看清来人正是江先生,想来他也是受不了屋里的燠热,来塘边洗涤。看清是江先生后,莲忽然改了主意,她放下衣服,站起来再次把脚放进了溪流。溪水很浅,刚没过脚踝,她走得很慢很轻,仍然搅起了一阵哗哗的轻响。她走到河中间水比较深比较平缓的地方,慢慢躺了下去。刚躺下去,溪水就像一个无赖,开始对她动手动脚,先是汩汩地绕着她的耳根打旋,她被水的清凉浸得舒服地闭上眼睛后,溪流就开始放肆起来,拧成小股水流爬上了她胸前的两座山峰,这股小水流像一股电流,激得她不由打了个冷战,不过也就是霎那间的事,接着就变成了一块轻软的绸被,轻悄悄地包裹住了她的整个身体……这样过了有一会儿,她才慢慢坐起来,用手指当梳子梳理着长发。头发上的水在手指的梳理下,汇成一条小溪流,哗哗地流过她赤裸的身体,月光下的她姣好曼妙得像一朵绽放的玉莲花。她刚躺下时就听到那脚步声停了下来,她知道此时背后肯定有一双眼睛在注视着她,注视着她宛如玉莲花般的身体。她知道那双眼睛里肯定蕴满了渴望,她甚至能够听到一阵急促的喘气声。她不害怕,反而有一种热切的期待。然而,她梳了很久,头发上的水都流干了,期待的事情仍然没有发生。她觉得很是奇怪,调过脸,看见江先生的身影正慢慢消失在溪流的尽头……

江先生的离去让莲心里有点恼,恼完后心里又上升起一种尊敬,整个人也慢慢变得清明起来,好像刚才她洗的不仅仅是身子,也把心放在溪水里细细清洗过了一样。

江先生走后,莲把全副心思扑在了制作背带上。头天,她刚把粕好的材料剪成背带的各式图案,第二天就思谋着在领上绣旭日东升喜庆一些,还是长命富贵吉利一点?甚至,两根简单的索子她都绣上了两枝梅花。绣那朵莲花的时候,她生怕刺错了线,缝错了针脚,给背带留下瑕疵,连呼吸都屏住了。制作背带本来就耽误工时,莲这一挑剔,那进度就更慢了。一连绣了几天,她才绣完领上的几个祝福字儿。此时,门外排练的欢送锣鼓越来发响,越来越频繁了。她掐指一算,浙大回迁的日子越来越近了。为了赶时间,她连睡觉的时间也缩短了。有时候睡不着,半夜也起来绣。一些日子下来,人就瘦了一大圈,走在街上像风摆杨柳。有人问她是不是病了,要她去看看医生。她嘻嘻一笑,拿话岔了开去。

莲紧赶慢赶,背带终于进入了最后的一道工序。

这天,她趁着午后光线明亮,把背带拿出来放在天井坝下接缝。背带的每个部分都绣得很漂亮,青枝绿叶,花骨朵儿都像刚从枝头上摘下来的。那朵莲花更像是沾了地气儿似的,舒展着枝叶怒放在心子上面,好像那背带不是莲一针一线绣的,而是她找来花种,做风做雨做阳光呵护长成的。一直在旁边冷眼看着不出声的姆突然叹了一口气,说这朵莲花好是好,就是太孤单,太突出了,到时人家不是看背带,都只顾去看那朵莲花了。你对江先生的那点心思也必然暴露无遗。姆的话让莲很是生气,赌气说我就是喜欢江先生,谁喜欢嚼舌头尽管嚼去,我不怕。姆说你不怕别人嚼舌头,你就不怕人家的夫人多心。你要是心里真有他,听我的劝,在莲花上面绣点别样的,让它看着不那么孤单显眼才是。姆说过后,晚上莲就做了一个梦:她独自坐在院子里绣背带,江先生那边的女人走过来问她绣的什么?她说是背带,还热心地告诉她上面的是领,中间那个叫心子,下面的叫座子,两边形如镰刀的叫扯弯。扯弯接领连座,拼接起来后,一条漂亮的背带就做成了。莲的话让江先生的女人啧啧称赞。赞着赞着,脸色突变问她,怎么在心子上绣朵莲花?见莲不答,直言说莲绣的就是她自己,江先生都回家了她还贼心不死,在背带上绣朵莲花让他日日惦记着她。莲急忙否认,但无论她怎样解释那女人都不听。她一急,就醒了过来,再想想姆的话,莲觉也不睡了,挑灯绣起了背带。一夜下来,莲瓣上就多了几只喜庆的喜鹊,纱翅膀的蜻蜓,鼓着嘴的癞蛤蟆。原来孤单单的花瓣上满是荷塘雨声,她才大大地松了一口气。

董重作品·纸本水彩 40×27cm 1999(4)

莲想把绣好的背带拿给江先生看。她推开门,刚走几步,瞄到江先生门上那把锁,才想起江先生有好些日子没有回来歇息了,嗔怪自己只顾绣背带,忘了他临走时说的话了。她决定趁晚上天黑的时候去学校找江先生。

夜晚的小街凉风习习,月光如牛乳一样把街道冲洗得清洁明亮,也像静神的檀香,让人不知不觉间滑入了睡梦里。乘凉的人拉家常的声音,孩子们做游戏的喧哗,听起来都像梦里的呢喃。莲刚迈开脚步,月光就在地上描画出了她娇小玲珑的身影。她步换身移,那影子还在月光下跳起舞来了,惹来一街觊觎的目光。人们问她去哪?她回说天热散散步,刚说完月亮就变成一根小指头,悄悄地刮她的脸,刮得她脸色绯红,心神不定,步子移得更快了。学校那扇铁门进入眼际时,她又担心见面时江先生会拒绝接受背带,责怪自己太沉不住气了。站在学校门口前后想了一会儿,她才移步走了进去。她想见到江先生后,自己一个字也不用说,就直接把背带递给他。要是江先生客气不接,她就拿话敲打他,说他嫌弃乡下人,看不起她的手艺。她把接下来的事都想好了,要是江先生坚持不要,她就把背带扔进学校后面的那口水塘里。

莲的担心被证明是多余的。她把那条背带递给江先生的时候,江先生没有推辞,默默地接了过去。莲准备的那些话都派不上用场了,她顿了一会儿才开口,江先生,你终于等到这一天了,这条背带送给你,用来照顾你们的孩子吧!江先生还是不说话,她又说,你不但可以用来背儿子,还可以用来背孙子呢……莲还要说,江先生打断了她的话头,说,莲,我要走了,让你白白耽误了那么多年的青春。我走了后,你找个人嫁了,好好过日子吧!江先生的话让莲心里一酸,觉得眼底热热的,有东西要滚出来,怕江先生看见更加难过,她装作发笑,伸出手握住嘴,把头低了下去。她笑的时间有点长,长得江先生也跟着笑了起来。看见江先生笑了,她停住笑,幽幽地看定他说,我喜欢了你那么多年,你什么也没有给我留下。你马上要走了,抱抱我吧!莲的话让刚刚轻松起来的气氛又粘稠了起来。江先生放下背带,默默地把她揽进了怀里。时间过去了很久,莲才挣脱出来,说你回吧!明天我就不送你了。江先生轻轻应了一声,慢慢走了。月光把他的影子在地上拉得长长地,像永兴镇那条东西走向的小街。