云南、贵州玉米大斑病菌生理小种分化研究

2011-06-12何泽民李晚忱王晓鸣

何泽民, 李晚忱, 王晓鸣

(1.中国农业科学院作物科学研究所/农作物基因资源与基因改良国家重大科学工程,北京 100081;2.四川农业大学玉米研究所,雅安 625014)

玉米是云南省和贵州省的第一大粮食作物,种植面积分别达132.6万hm2和73.5万hm2,是云贵山区农民的重要粮食和畜牧业饲料[1]。云贵地区属于西藏台地的延伸部分,平均海拔高,属温带、亚热带、热带湿润半湿润气候,具有热量丰富、降雨丰沛、光照条件差、立体气候明显等特点[2]。云贵地区的农业耕地主要分布在丘陵山地,而玉米又主要种植在土壤比较瘠薄的山上,生长期处于多雨、多雾、寡照、温度较低的环境中,这种生产条件为玉米大斑病在两省的发生奠定了基础。2008年,国家玉米产业技术体系专家对西南地区的玉米病虫害调查报告指出,大斑病是云贵玉米生产的主要限制因素之一,大斑病在两省普遍发生并有逐年加重的趋势,在云南西北和西南、贵州北部地区持续严重发生,给当地的玉米生产造成了严重的经济损失[3]。高原地域的特殊性使玉米大斑病在云贵地区发生具有如下特点:发生危害早,流行蔓延快;随海拔高度增加而玉米发病呈加重趋势;在低海拔地区,大斑病和小斑病混合发生[4-5]。

玉米大斑病是一种严重的玉米叶枯性病害,由大斑刚毛球腔菌(Setosphaeria turcica,无性态为大斑凸脐蠕孢ExserohiluMturcicum)引起,病原菌存在针对不同抗性基因的生理小种。从1922年印度学者Mitra报道玉米大斑病菌生理分化现象以来,已先后在美国夏威夷、伊利诺斯、德克萨斯等地发现了1号、23号、23N 号 、2N 号小种[6-9];我国小种分化研究始于20世纪70年代末,到目前为止,已发现针对抗大斑病基因 H t1、H t2、H t3和H tN 所有组合的16种小种类型[10-14]。云南和贵州是玉米大斑病多发地区,对其流行的病菌小种进行鉴定和研究小种变异动态,有助于玉米生产中抗病品种的合理布局和抗病育种目标的确定。

本研究采用常规鉴别寄主鉴定方法,对从云南、贵州部分地区采集分离的玉米大斑病菌进行生理小种鉴定,以明确云贵地区近两年来玉米大斑病菌小种变化及其对抗大斑病基因的致病水平。

1 材料与方法

1.1 供试菌株

2008年和2009年从云南8个市(州)16个县(市)25个采样点采集获得30份玉米大斑病叶标样;2008年从贵州3个市3个县12个采样点采集到15份玉米大斑病叶标样。采用组织分离法分离大斑病菌,在PDA培养基上纯化,纯化后菌株保存至PDA斜面试管待用。

1.2 供试鉴别寄主

采用一套含 Ht单基因的自交系:OH 43H t1、黄早四H t2、黄早四 H t3、黄早四 H tN和黄早四(对照),进行小种鉴别接种。小种鉴定重复2次。

1.3 生理小种鉴定

将鉴别寄主分别播种于直径15 cm的花盆内,置于温室中,待出苗后每盆留苗3株。供试菌株接种至PDA平板培养基上,在25℃下培养12 d。玉米长至4叶期时进行接种。在培养的大斑病菌培养皿内加入适量无菌水,用毛笔小心将菌落上的大斑病菌孢子刷下,液体经细密的铜滤网过滤,然后转至50 ML三角瓶中,配成浓度约为4×105个孢子/ML的悬浮液,向其中加入少许吐温20,用高压喷雾器进行喷雾接种,每菌株接5盆。接种后的植株在保湿间内26℃、95%湿度条件下保湿48 h,然后移到温室进行正常管理。约在接种5 d后叶片出现明显病斑,此时进行第1次调查。每次调查间隔3 d,共调查3次。

1.4 鉴定标准

鉴定以病斑反应类型为标准。R型:病斑初为黄绿色水浸状条斑,后中间变褐成坏死斑,边缘有明显的较宽的黄色晕圈,病斑狭长,称为褪绿斑;S型:病斑初为灰绿色水浸状斑,后扩展为大的梭形斑,灰褐色,边缘无明显晕圈,称为萎蔫斑。

1.5 生理小种命名

采用1989年 Leonard等建议的大斑病菌生理小种命名法,以无效寄主基因的序号作为该小种的名称。

2 结果与分析

2.1 云贵两地大斑病菌小种构成与主要致病小种分析

2.1.1 云南玉米大斑病菌生理小种构成与分布特点

在云南省的30个玉米大斑菌标样中,共鉴定出8 个生理小种,即 :12、13、3N 、123、12N 、13N 、23N 、123N。在30个标样中,出现频率最高的是小种123N号,占30.0%,小种23N号为23.3%,13N号小种为20.0%,123号小种为10.0%,12号小种为6.7%,而小种 13号、3N号、12N号均为 3.3%。13N、23N和123N 3个小种占出现频率的73.3%,是构成云南玉米大斑病菌的主要致病群体。

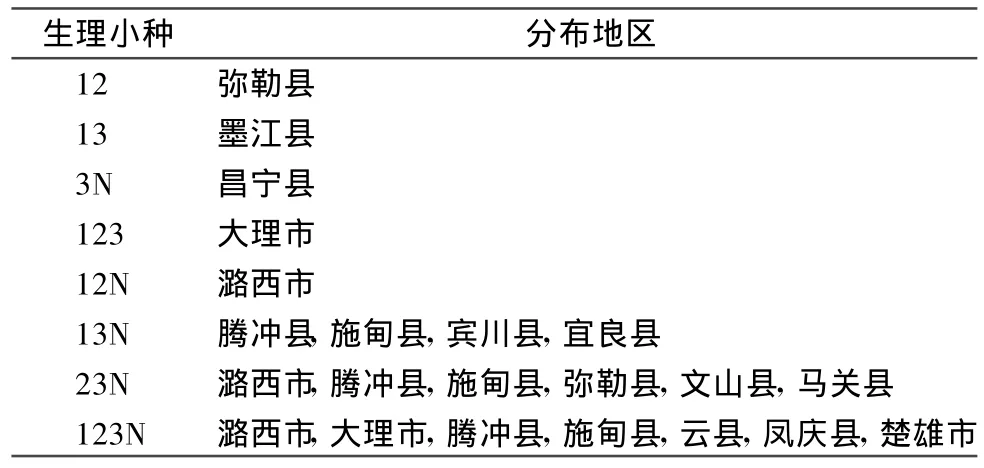

不同生理小种在云南的分布情况表明(表1):德宏州(潞西市)以12N 、23N 、123N 小种为主,保山市(腾冲、施甸 、昌宁)以3N 、13N 、23N 和 123N 号小种为主,大理州(大理、宾川)以123、13N、123N 为主,临沧市(云县、凤庆)以 123N 为主,楚雄市(楚雄)以123N为主,普洱市(墨江)以13号小种为主,昆明市(宜良)以13N号小种为主,红河州(弥勒)以12号小种为主,文山州(文山、马关)以23N号小种为主。玉米大斑病菌在云南分布广泛,尤其在云南西部靠近缅甸的德宏傣族景颇族自治州和保山市,小种类型多。在云南全境,小种分化明显,种类多,毒力强,西部小种类型多,东部略少。

2.1.2 贵州玉米大斑病菌生理小种构成与分布

在贵州省分离获得的15个玉米大斑病菌标样中,鉴定出123、13N、23N和123N共4个生理小种。在4个小种中,123N号小种的出现频率达53.3%,属于贵州省的优势小种,而13N和23N号小种分别为20.0%,小种123号出现频率最低,为6.7%。

表1 玉米大斑病菌生理小种在云南的分布

对大斑病菌生理小种在贵州的分布分析表明(表2):在玉米大斑病严重发生地区,毕节市(金沙县 、毕节县 、大方县)以123、23N 、123N 为主,贵阳市以123N为主,遵义市(遵义县)以 13N、23N、123N为主,其中在毕节地区,123N号小种所占比例很高,毒性很强。

表2 玉米大斑病菌生理小种在贵州的分布

在总体上,云南和贵州省的玉米大斑病菌生理小种分化明显,小种类型较多,其中能够同时克服4个抗大斑病的 H t基因的小种比例较高,贵州尤其明显。

2.2 云南和贵州玉米大斑病菌小种毒力频率分析

2.2.1 云南大斑病菌的毒力频率

抗病基因的毒性频率=有毒力菌株数/测定总菌株数 ×100%[15]。在所有供试云南菌株中,对Ht3抗性基因的毒性频率最高,为90.0%,H t3基因表现为最低有效抗性;对H t1和H t2的毒性频率最低,为 73.3%,H t1和 H t2有效抗性最高;对HtN的毒性频率为80.0%。云南菌株对 H t单基因的毒性频率为73.3%~90.0%;对 H t双基因组合的毒性频率为50.0%~76.7%;对H t 3基因组合的毒性频率为33.3%~53.3%;对H t 4基因组合的毒性频率为30.0%。

2.2.2 贵州大斑病菌的毒力频率

在所有供试贵州菌株中,也是对 H t3抗性基因毒性频率最高,为100%,对H t1和H t2的毒性频率最低,均为80.0%,对H tN的毒性频率为93.3%。贵州菌株对 H t单基因的毒性频率为 80.0%~100%;对 H t双基因组合的毒性频率为 60.0%~93.3%;对H t 3基因组合的毒性频率为53.3%~73.3%;对H t 4基因组合的毒性频率为53.3%。

针对单一抗大斑病基因的菌株致病性检测,两省都表现为H t1和Ht2基因的相对有效抗性最高,而H t3基因最低。同时,随着抗性基因组合从单基因、双基因、3基因至4基因的发展,抗性的作用逐渐增强,病菌的毒性频率下降。

3 结论与讨论

3.1 云南、贵州玉米大斑病菌小种分化明显,毒性明显提高

与前人报道的鉴定结果相比较,云南和贵州在近年已出现了许多新的生理小种。

在云南,吴安国等报道主要生理小种为0号(原1号小种),出现频率达96.8%,并在云南发现了23号小种(原3号小种)[16-17]。高卫东、戴法超等也报道云南存在1号小种[18]。此后10多年间,关于云南玉米大斑病菌小种的报道很少。本研究的结果与已往报道相比有如下特点:1)云南小种已复杂化。20世纪80年代末鉴定的小种主要以0号小种为主,即H t1、H t2、H t3单基因都具有良好的抗性。目前,云南的大斑病菌小种构成已很复杂,小种种类由过去的4个增加为8个,并由20世纪80年代针对单基因毒力的小种,演变为针对多基因毒力的小种;2)小种毒力增强。此次鉴定的30个菌株都能同时克服2~4个抗性基因的组合,且能同时克服3个或4个基因的小种比例达到了86.7%。云南玉米大斑病菌小种的演变,很可能与其复杂气候和环境条件加速病菌变异、病菌间毒性重组存在相关性。

在贵州,兰光變等的鉴定证明,黔西北特殊玉米生态区和遵义地区等的玉米大斑病菌存在着0号、1号和23号3个生理小种,0号是主要生理小种[19]。李晓等对四川、贵州两省玉米大斑病菌小种的鉴定结果显示,两省以0号小种为主,占鉴定总数的74.1%,1号小种占11.8%,23号小种占4.3%,还有23N号小种存在,占 3.5%,其他未确定的占6.2%[20]。这些研究已表明,在贵州,玉米大斑病菌的小种是比较复杂的。本研究的结果与以往报道比较呈现如下特点:1)贵州北部地区的玉米大斑病菌生理小种也已发生明显改变,123N已成为该区域的主要生理小种,同时出现了一些新的生理小种;2)贵州北部地区的小种毒力极强。在鉴定出的小种中,全部能够克服3~4个抗性基因的组合,而毒性最强的123N小种所占比例达到53.3%。

3.2 云南、贵州玉米大斑病菌生理小种比较

自20世纪末以来,玉米大斑病在云南、贵州两省有不断扩大加重的趋势,其生理小种也发生了很大的变化。相比之下,云南玉米大斑病菌的小种类型更多,而贵州大斑病菌小种虽不及云南多,但其总体的毒性却强于云南的小种,这可能与两地的地理和气候差异、种植品种不同有关。但两省小种有一个共同特点,即能克服4个抗性单基因组合的123N号小种正在上升,有可能成为两地最主要的小种群体,这对云南和贵州的玉米生产是一个很大的威胁。

3.3 云贵地区玉米大斑病菌小种变异加快的原因

我国玉米大斑病菌生理小种的种类由20世纪90年代前以0号和1号小种为主,已演变为90年代中期至今各地小种组成日益复杂的状况,在以4个主效抗性基因为基础的鉴别体系中,已鉴定出所有可能的16种毒力类型小种。玉米大斑病菌小种变异原因主要有4个:基因突变、生殖方式、选择作用和基因漂移[21]。云南和贵州地区小种变异较快、毒力明显较其他地区的小种强,可能有如下的成因:早在1985年,吴安国已在云南的宜良和云县发现了23号小种(原文为旧小种命名系统中的3号小种)的存在[17],云南是我国最早发现该小种的地区。23号小种能够克服 H t2、H t3基因,经过20多年的进化,云南大斑病菌之间通过一系列的基因重组,完全能够产生新的小种。这种基因重组的结果,最终表现为云南地区大斑病菌小种的毒力结构以及针对不同抗大斑病基因组合的毒性频率之高都不同于其他大斑病发生地区;此外,云贵玉米生产区域独特的地理条件,即处于低纬度高原地区,气候的垂直变化显著,年温差小,日温差大,降水充沛,湿度高,山地玉米常处于云雾之中,大斑病发生充分,病菌完成一个世代周期短,能够积累更多的遗传变异;高海拔地区在晴日条件下,紫外线辐射剧烈,极易诱发病菌的突变,这些突变体完全可以通过重组形成新的具有高毒力的小种;近年来,一些北方培育的玉米品种进入云南和贵州,在增加玉米抗性遗传多样性的同时,也可能对该地区的病菌产生抗性压力,促其加快遗传变异,小种间基因交流加强,这些都为新小种的形成提供了有利条件。目前,这些对病菌小种变异成因的推断还缺乏科学数据的证明,但来自生产中的信息已证明了云南地区玉米大斑病病菌生理小种发生了改变:目前在云南省种植面积最大的品种‘会单4号’以及‘保玉7号’,在审定时均为高抗大斑病,但在2004年,在一些地区却表现为高感大斑病(新华社专稿,2004-10-19),2009年作者的调查也表明,‘会单4号’在田间发病严重,达到感病至高感水平。

[1]农业部.全国农业统计提要(2008)[EB/OL].http:∥www.agri.gov.cn/sjzl/2008/33.htm.

[2]陈文俊.中国西南地区玉米生产和杂种优势利用现状及对策[J].玉米科学,2005(13):5-6.

[3]张世煌,王振营,王晓鸣.国家玉米产业技术体系工作简报[J].玉米简报,2009(6):1-9.

[4]桂富荣,李亚红,吕建平,等.云南省玉米大、小斑病流行原因及防治对策[J].中国植保导刊,2005,20(5):15-17.

[5]柏光晓,任洪,兰仲模,等.贵州玉米种质资源的抗病性鉴定与评价[J].资源与利用,2007,26(3):51-54.

[6]Bergquitt R R,Masis R.Phy siologic specialization in T richometasphaeria turcica f.sp.zeae and T.tu rcica f.sp.sorgh i in H aw aii[J].Phytopathology,1974,64:645-649.

[7]SMith D R,Kinsey JG.Further physiologic races of HelMinthosporiuMmayd is[J].Plant Disease Report,1980,64:779-781.

[8]Thakur R P,Leonard K J,Jones R K.Characterization of a new race of ExserohiluMturcicuMvirulent on corn with resisten ce gene H tN[J].Plant Disease,1989,73:151-155.

[9]Windes JM,Pederson W L.An isolate of ExserohiluMturcicuMvirulent on maize inbreeds with resistance gene H tN[J].Plant Disease,1991,75(7):430.

[10]杨继良,王斌.玉米大斑病抗性遗传的研究进展[J].遗传,2002,24(4):501-506.

[11]王玉萍,王晓鸣,马青.我国玉米大斑病菌生理小种组成变异研究[J].玉米科学,2007,15(2):123-126.

[12]赵辉,高增贵,张小飞,等.我国玉米大斑病菌生理小种种群动态分析[J].沈阳农业大学学报,2008,39(5):551-55.

[13]苏前富,宋淑云,王巍巍,等.吉林省玉米大斑病菌生理小种的组成变异与动态预测[J].玉米科学,2008,16(6):123-125.

[14]Dong JG,Fan Y S,Gui X M,et al.Geog raphic distribution and genetic analysisof physiological races of Setosphaer ia turcica in northern China[J].American Jou rnal of Ag ricultu ral and Biological Scien ces,2008,3(1):389-398.

[15]刘国胜,董金皋,邓福友,等.中国玉米大斑病菌生理分化及新命名法的初步研究[J].植物病理学报,1996,26(4):305-310.

[16]吴安国,雪玲,矣莉芸.云南省玉米大斑病菌生理小种研究Ⅰ[J].云南农业科技,1986(3):15-17.

[17]吴安国,矣莉芸.云南省玉米大斑病菌生理小种研究Ⅱ[J].云南农业科技,1989(3):18-21.

[18]高卫东,戴法超,朱小阳,等.玉米大斑病菌生理分化研究[J].中国农业科学,1994(2):90-91.

[19]兰光變,王宗明,陆宁,等.黔西北地区玉米大斑病菌(HelMithospor iuMturcicuMPass)生理小种研究[J].西南农业学报,1998,6(4):89-92.

[20]李晓,杨晓蓉,何文凤,等.玉米大斑病菌生理小种组成变异研究[J].西南农业大学学报,1999,21(1):37-39.

[21]王晓鸣,王会伟.玉米大斑病小斑病及其防治[M].北京:金盾出版社,2009.