中央领导支持中国高能物理研究

2011-06-09李春明

○ 李春明

2009年7月17日,新华社发布消息:中国重大科学工程——北京正负电子对撞机重大改造工程顺利通过国家竣工验收。该工程采用最先进的双环交叉对撞技术,创造性地克服了储存环隧道狭窄、对撞区短的困难,最大限度地利用原有设施,设计对撞亮度较原来提高30倍至100倍,并实现了“一机两用”(即高能物理和同步辐射两用),在世界同类型装置中继续保持领先地位,成为国际上最先进的双环对撞机之一。

北京正负电子对撞机建成以来,已经取得“τ质量精确测量”、“发现新粒子X1835”等为国际高能物理学界所瞩目的成果。面对辉煌的业绩,从事高能物理研究的科技人员清醒地知道,我国高能物理事业的每一项进步,都离不开中央领导的关心和大力支持……

毛泽东说:物质是无限可分的,质子、中子、电子,也应该是可分的……不过,现在实验条件不具备,将来会证明是可分的

毛泽东作为党和国家的领袖,虽然日理万机,却一直对自然科学抱有浓厚兴趣,读了许多自然科学方面的书籍和资料。早在20世纪50年代初期,他就对“物质无限可分”问题有着自己的思考和见解,在不同场合,多次谈及这个问题。

1955年1月15日,在中央书记处扩大会议上,毛泽东以哲学家的见解提出了原子的内部结构问题:“原子核是由中子和质子组成的吗?”当时在场的核物理学家钱三强随口回答:“是这样。”毛泽东接着又问:“那质子、中子又是由什么东西组成的呢?”这个问题虽然并不离奇,但在当时要准确回答也并不容易,钱三强实话实说:“这个问题正在探索中。根据现在研究的成果,质子、中子是构成原子核的基本粒子。所谓基本粒子,就是最小的,不可再分的。”

毛泽东略加思索,然后说:“我看不见得。从哲学的观点来看,物质是无限可分的。质子、中子、电子,也应该是可分的,一分为二,对立统一嘛!不过,现在实验条件不具备,将来会证明是可分的。你们信不信?你们不信,反正我信。”

1963年8月,复刊后的《自然辩证法研究通讯》第一期,刊登了日本物理学家坂田昌一的文章 《基本粒子的新概念》。文章提出基本粒子并非不可分。毛泽东读后,极为赞赏。

1964年8月,毛泽东在北戴河主持中央会议。18日下午,他同龚育之等几位哲学工作者又谈到坂田昌一的文章:近几十年来,科学家把原子核分解了。有质子、反质子,中子、反中子,介子、反介子,这是重的,还有轻的。至于电子同原子核可以分裂,那早就发现了。……电子本身到现在还没有分裂,总有一天能分裂的。“一尺之棰,日取其半,万世不竭”,这是个真理。

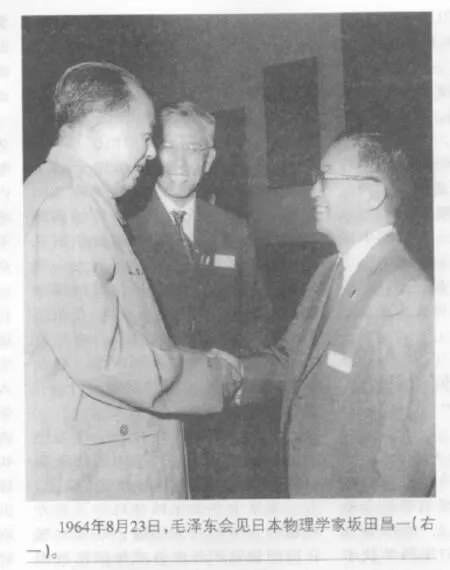

1964年8月23日,毛泽东在北京接见参加北京科学讨论会的各国代表团团长时,当面称赞日本科学家代表团团长坂田昌一 “你的文章写得好”,使坂田极为兴奋。第二天,毛泽东又将周培源、于光远请到中南海,再次谈起坂田昌一的文章及许多自然科学基础理论问题。毛泽东运用辩证唯物主义理论,阐明宇宙从大的方面看来是无限的,从小的方面看来也是无限的,不但原子可以分,原子核可以分,基本粒子也可以分。

毛泽东从哲学角度多次论述的“物质无限可分”问题,本是来源于物理学家的实验结果,但它反过来又影响着物理学家去研究 “基本粒子”更深层次的结构。正是在这种辩证唯物主义思想的鼓舞、指引下,以朱洪元院士、胡宁院士为首的中国高能物理理论工作者于1966年提出了关于基本粒子的 “层子模型”理论,受到国际物理学界极大关注。

邓小平对力一等人说,联合所的问题如何处理?就是一个字:“吹!”

1956年初,中共中央发出“向科学进军”的号召。3月,在周恩来直接领导下,国务院科学规划委员会依据“重点发展,迎头赶上”的指导方针,制定了《1956—1967年科学技术发展远景规划纲要》(即 《十二年科学技术发展规划》)。其中就将“原子核物理与基本粒子物理”确定为今后12年内物理学重点发展的三门学科之一。

高能物理实验研究在很大程度上需要依赖能产出高能粒子束的大型科研装置,就中国当时的财政状况及其他一些原因,还没有能力建造这样的设备。

恰在此时,当时的社会主义阵营各国的科技界代表,在莫斯科签署了组建 “联合核子研究所”(简称联合所)的协议,所需经费由各成员国共同承担 (中国每年需向该所支付约2000万元人民币的外汇)。所址设在莫斯科州北端的杜布纳,这里有当时世界上最大的高能粒子加速器。

1956年秋,联合所正式成立,中国陆续派出包括著名物理学家王淦昌、张文裕、朱洪元、周光召、何祚庥等130余位科技工作者到该所工作。王淦昌领导的中国专家小组在这里经过数万次的实验观测,成功发现“反西格马负超子”的存在。

然而,令人遗憾的是,联合所建所后的9年里,所长、行政所长、各研究室主任等重要岗位均被苏联人把持,其中的一些人霸气十足,独断专行,各成员国多有怨言。特别是当时的苏共领导人不断加剧的反华行径,令中国科学家愈加愤慨。

1965年3月,一个星期天的早晨,时任第二机械工业部(简称二机部)401所副所长的力一突然接到部办公厅电话,说邓小平有要事召见他和有关部领导。邓小平对力一等人说,你们关于联合所情况的报告政治局常委研究过了,我们在政治上绝不能与苏修同流合污,在经济上也不能再受他们的剥削了。联合所的问题如何处理?就是一个字:“吹!”

不久,国务院任命力一作为中国全权代表,于6月初率团前往莫斯科杜布纳参加联合所的会议。会上,力一依据中央指示精神列举了苏方独霸联合所的八大问题,并提出联合所的领导职务由各成员国轮流担任、清查财务账目等六项改革措施。苏方对力一的发言置若罔闻,并企图在大会闭幕式上强行通过他们起草的所谓“决议”。就在会议执行主席要将 “决议”交付表决的那一瞬间,力一起身郑重宣布:中国退出联合所!从1965年7月1日起,中方不再承担对联合所的任何义务。

1965年6月23日,中国在杜布纳联合所工作的全体人员回到北京,在火车站受到二机部副部长钱三强等领导的热烈欢迎。不久,国家科委主任聂荣臻又在北京科学会堂接见了全体回国人员。

周恩来指示:“这件事不能再延迟了。科学院必须把基础科学和理论研究抓起来。高能物理研究和高能加速器的预制研究,应该成为科学院要抓的主要项目之一。”

1964年11月,周恩来率领中国党政代表团访问苏联,在莫斯科接见了当时在联合所工作的中国组负责人张文裕。听取有关联合所情况汇报后,周恩来当即表示:“看来在国内我们自己也必须发展高能物理这门科学。”

中方正式退出联合所之后不久,中共中央就决定由聂荣臻主持,继续利用每年2000万元人民币在国内投资建造自己的高能加速器,并成立了高能筹建组,着手预先研究。不幸的是,“文革”于1966年爆发,建造高能加速器的计划也就此搁置。

“文革”期间,科研单位无法进行正常的科研活动,承受着被 “改造”压力的科研人员,每周仅有的四个半天业务时间还常被挤占,不少人被迫改行。一些“坚守”高能物理学科的实验工作者,只能到设在云南省东川市海拔3200多米高山上的401所一分部宇宙线观测站,以“头顶蓝天,脚踏云海,胸怀祖国,放眼世界”的豪情,利用20世纪60年代中期中国自行研制的当时世界上最大规模的云雾室组,观测宇宙线粒子的产生及其相互作用。1972年,他们在自己拍摄的数万张粒子径迹照片中,发现一个可能的重质量荷电粒子。这个粒子的质量可能比质子重10倍,很难用已知的粒子来解释它,如果能够确定这是一个新的粒子,在物理学上将具有重要意义。

这个观测结果,很快报告到周恩来那里,他十分慎重地要求有关方面在公布这个结果之前必须做好相关的验证和准备工作。因为周恩来准备将这一重要发现向毛泽东报告,他必须把问题了解得十分清楚才行。

1972年9月至10月,诺贝尔物理学奖得主李政道第一次回中国探亲、讲学。当他到达北京的时候,周恩来要二机部401所一分部的张文裕去见李政道,听听他对这个物理发现的看法。

10月14日,周恩来接见李政道时,也谈到这个问题。李政道如实表达了自己的看法。与此同时,周恩来还就选派高能物理研究人员出国学习、工作和邀请外国专家来华进行高能物理学术交流等问题,听取他的意见和建议。接着,周恩来又让张文裕就中国拟建造高能加速器征求李政道的意见。

1972年8月18日,张文裕、朱洪元、谢家麟等18位科学家给周恩来写信,反映中国高能物理研究工作十几年来五起五落,发展方针一直未定,有关高能物理发展的初步设想上报后也一直没有回音等情况,并就这些问题简要阐述了他们的看法,提出必须发展高能物理及建造高能加速器,以改变中国高能物理的落后状况。还建议尽快成立高能物理研究所。9月11日,周恩来写信给张文裕、朱光亚,对高能物理研究和高能加速器的预制研究工作作出指示:“这件事不能再延迟了。科学院必须把基础科学和理论研究抓起来。高能物理研究和高能加速器的预制研究,应该成为科学院要抓的主要项目之一。”并要求朱光亚召集有关方面认真研究。

为了落实周恩来关于高能物理研究和高能加速器预制研究的指示,中国科学院和二机部经过研究,于1973年1月8日联合向国务院报送了 《关于高能物理研究和高能加速器预制研究的报告》。报告提出高能物理研究的方向任务应以 “基本粒子”的基础研究为主,同时进行高能核物理的基础研究;为了加强科学实验,需要建立高能物理实验基地;在401所一分部的基础上组建中国科学院高能物理研究所;适当集中高能物理研究方面的力量;派人出国考察;召开会议讨论高能物理理论工作任务及论证高能加速器方案等六项建议。1月21日,周恩来批示“同意”,并要求在2月份召开报告中所提的会议。

随后,中国科学院、二机部于1973年2月1日决定组建由中国科学院领导的高能物理研究所 (简称高能所),其主要任务是进行高能物理研究和高能加速器预制研究。同时决定张文裕院士为首任所长。

1973年3月13日至4月7日,中国科学院在北京召开了高能物理研究和高能加速器的预制研究工作会议(即“香山会议”),有关的科研机构、大学和工业部门共36个单位的119位代表参加。会议对发展中国高能物理研究和高能加速器研究的长远要求和近期部署进行了广泛和认真的讨论,决定1980年以前为高能加速器的预制研究阶段,争取提前完成。

1975年3月13日,身患重病正在住院治疗的周恩来和刚刚复出代理主持国务院工作的邓小平共同批示,同意余秋里《关于高能加速器预制研究和建造问题的报告》。准备在10年内,经过预研,建造一座能量为400亿电子伏的质子环型加速器。根据邓小平的批示,国家计委于3月29日召开有国家建委、中国科学院、一机部、二机部、四机部、冶金部、石油化工部和北京市计委、国家计委劳动局、国家计委物资局负责同志参加的会议,商定成立由中国科学院为组长单位的高能加速器预制研究工程领导小组,并同意将高能加速器预制研究工程列为国家重点科研项目,工程代号定为“七五三”工程。

邓小平对方毅等人说:“这件事(指玉泉路高能加速器预制研究基地的建设)现在不能再拖了。我们下命令,立即开工,限期完成。”

1976年10月粉碎“四人帮”后,高能加速器预制研究工程第一期工程即将开工。北京市环境保护办公室以该工程可能对周边环境造成辐射危害为由向北京市提出一份 《汇报》,致使原已经国家计委等有关部门批准当年开工的第一期工程项目突然被撤销。

1977年5月10日,张文裕、赵忠尧、何泽慧、谢家麟、朱洪元等36位科学家写信给华国锋,反映高能加速器的预制研究遇到重重困难,建议国家计委组织有关方面尽快对工程建设再次进行论证,并希望中央采取措施,加强对工程的领导。

8月17日,邓小平在同方毅等谈到中国拟建设高能物理实验中心时说:“我们需要有这样一个中心,没有这样一个中心,不仅是高能物理的研究受影响,半导体、电子学的研究也上不去。这个中心要不要进口设备?前年我到法国去,参观了他们的原子能发电站,干净得很,不存在什么污染问题。这件事(指玉泉路高能加速器预制研究基地的建设)现在不能再拖了。我们下命令,立即开工,限期完成。”

10月26日,国家计委、国家科委在给国务院的 《关于加快建设高能物理实验中心的请示报告》中提到,高能物理实验中心的建设目标是到20世纪末,建成当时世界第一流的高能加速器,并在实验物理和理论物理研究方面出世界第一流的人才和成果。11月15日,华国锋、中共中央批准了国家计委、国家科委的这个请示报告,同意将这个中心建在北京市昌平县。这预示着中国高能物理研究将进入一个新的发展阶段。11月25日,高能物理实验中心工程指挥部召开第一次会议,研究了相关问题并决定这项工程的代号为“八七”工程。

为加强中外高能物理合作及听取国外专家的意见和建议,1977年8月至10月,邓小平、华国锋先后接见了来华访问的美籍高能物理学家丁肇中、欧洲核子研究中心总主任阿达姆斯、美籍高能加速器专家邓昌黎,同他们讨论了中国建造高能加速器和发展高能物理研究的问题。

1978年3月,全国科学大会胜利召开。邓小平在会上作了重要讲话,明确指出 “现代化的关键是科学技术现代化”,“知识分子是工人阶级的一部分”,重申“科学技术是生产力”这一马克思主义基本观点。与此同时,方毅在会上宣布了中国发展高能物理的十年规划,在全世界引起巨大反响。

经过有关方面反复研究,并考虑丁肇中、邓昌黎等国外专家的建议,为了使中国第一台加速器有可能做更多有意义的物理工作,经邓小平批准,中国第一台加速器的能量指标提高到500亿电子伏特。

在邓小平提议下,1978年1月,唐孝威等6位科研人员前往设在汉堡的西德电子同步加速器研究所,参加丁肇中领导的MARK-J实验。临行前,方毅按照邓小平的指示,亲自到高能所接见他们,语重心长地嘱咐他们:“党中央对建设高能物理实验中心很重视,我们一定要同心协力,在我们这一代把这件事搞起来。希望你们要有不把本领学到手不罢休的决心,学成回来赶上实验中心预制工程的建设。要天天想到你们背后有8亿人民,有一个中华人民共和国。”

接着,中国又相继派出数十位科技人员到美国、日本和欧洲的高能物理实验室和大学工作、学习。

1979年初,邓小平率领中国政府代表团访问美国。1月31日,在邓小平和美国总统卡特共同主持下,由中国国务院副总理兼国家科委主任方毅和美国能源部部长詹姆斯·施莱辛格,在白宫签订了 《中华人民共和国国家科学技术委员会和美利坚合众国能源部在高能物理领域进行合作的执行协议》,这是中美政府间第一个学科领域内的合作协议。根据协议要求,成立了中美高能物理联合委员会,负责合作计划、合作项目的签订与执行。随后,6月11日至13日,中美高能物理联合委员会第一次会议在北京召开,双方签订了 《中华人民共和国科学技术委员会和美利坚合众国能源部在高能物理领域进行合作的执行协议的附件》和 《一九七九年六月至一九八零年六月中美高能物理技术合作项目》。会议期间,邓小平、方毅接见了中美高能物理联合委员会全体成员,邓小平对他们说:“我们中国这么穷、这么落后的国家,搞这么件事,人们就提出一个问题:该不该搞?欧洲中心总主任阿达姆斯就向我提出了这个问题。我就说,不搞也可以。但我们想,既然要搞四个现代化,就得看高一点,看远一点。这是一个难的事情,但可以带动许多方面,也许这个决心可以帮助我们把发展的程度提高得快一点。我们也有懂行的,他们非常积极,我给他们当后勤部长,所以下了这么个决心。现在看来,这个决心恐怕是对的。”

中共中央书记处决定:“玉泉路的加速器建设,原则上同意不下马。”

1979年6月下旬,五届全国人大二次会议上指出,当前以及今后相当长一个历史时期,我们的主要任务就是有系统、有计划地进行社会主义现代化建设,要集中3年时间,认真搞好国民经济的调整、改革、整顿、提高,把它逐步纳入持久的按比例高速度发展的轨道。

在调整、整顿的大环境中,此后一段时间,“高能物理实验中心”的筹建工作进展十分缓慢。

1980年5月22日,高能所张文裕、赵忠尧等39人就建造高能加速器问题写信给华国锋、邓小平、胡耀邦等中央领导,对高能物理实验中心的设计任务书先后3次上报国家计委均未获批准,加上国内外对中国当时建造高能加速器不断有反对意见而深感忧虑,同时强调 “高能物理是当代物理学的前沿,是基础科学带头的项目之一”、“历史经验告诉我们,物理学的每一重大突破,都能够促进生产技术的飞跃发展”、“高能物理和其他自然科学一样,必须以实验作为基础”、“有了高能物理实验基地,就能积聚人才、培养人才,有利于改变在科学技术上长期跟在外国人后面走的状况”等4条理由,恳切希望高能物理不要下马,继续给予必要的支持,尽快批准高能物理实验中心的设计任务书。

6月4日,国务院对高能物理实验中心第一期工程建设问题进行批复,同意在北京建设高能物理实验中心。然而,仅仅过了半年,出于对国民经济调整的整体考虑,国家计委还是决定停止 “高能物理实验中心”的筹建工作。

1981年1月29日,中共中央书记处第80次会议决定:“玉泉路的加速器建设,原则上同意不下马。”根据这个决定,国家计委要求对玉泉路高能加速器预制工程提出调整方案。5月,高能所在征求国内外专家意见的基础上提出了建造2×22亿电子伏特正负电子对撞机的方案,在国家科委和中国科学院联合召开的“高能物理玉泉路研究基地调整方案论证会”上获得原则通过。

1981年9月,中国科学院数理学部在北京召开“2×22亿电子伏特正负电子对撞机预制研究方案论证会”。会议认为这台对撞机如果能尽快建成,不仅可以开展有意义的物理研究工作,而且可以利用电子储存环产生的同步辐射开展生物、医学、材料科学等方面的应用研究。

12月5日,邓小平在李昌、卢嘉锡、钱三强关于请求批准正负电子对撞机预制研究方案的信上批示:“这项工程已进行到这个程度,不宜中断,他们所提方案比较切实可行,我赞成加以批准,不再犹虑(豫)。 ”

12月25日,邓小平又在会见李政道之前就对撞机工程指示中国科学院:“按5年为期,经费要放宽一些,不要再犹豫不决了,这个益处是很大的。”并在会见李政道时,亲自向他说明了中国领导人对建造北京正负电子对撞机的决心。

此后,高能所在完成预制研究方案的初步设计后,陆续开始关键部件样机的试制和重点非标部件的预制研究。

1983年4月,国务院批准国家计委《关于审批2×22亿电子伏特正负电子对撞机建设计划的请示报告》,北京正负电子对撞机工程正式立项。12月15日,中共中央书记处第103次会议决定将该项工程列入国家重点工程建设项目,并决定成立由中国科学院、国家计委、国家经委和北京市的有关领导组成的工程领导小组。不久,又组成了有14个部委相关部门参加的工程非标准设备协调小组,组织全国上百个科研单位、工厂、高等院校协同攻关;土建工程则由北京市负责全力保证。

1984年6月,中国科学院受国家计委委托,召开专家会议,审查通过了 《北京正负电子对撞机工程扩初设计》。9月,国务院批准了国家计委《关于审批北京正负电子对撞机建设任务和规模的报告》,增加了同步辐射实验区的建设,明确了“一机两用”的方针,总投资确定为2.4亿元人民币。

邓小平说:“过去也好,今天也好,将来也好,中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。”

1984年10月7日,北京正负电子对撞机工程在北京西郊的高能所破土动工。上午10时,邓小平、万里、杨尚昆、方毅等党和国家领导人来到工地为工程培土奠基,基石上镌刻着邓小平题写的 “中国科学院高能物理研究所北京正负电子对撞机国家实验室”。

奠基典礼上,邓小平走到张文裕所长身旁与之亲切交谈。张文裕满怀几代 “高能人”梦想成真的喜悦,十分激动地说:“我的愿望终于实现了。”邓小平则坚定而又意味深长地说:“我相信,这件事不会错。”

1988年10月16日凌晨,中国科学技术史上最大科研工程——北京正负电子对撞机首次实现正负电子对撞,实现了邓小平提出的 “我们的加速器必须保证如期甚至提前完成”的目标。

1988年10月24日,邓小平、杨尚昆、李鹏等党和国家领导人再次前往高能所,与工程建设者的代表一起庆祝这一重大成就。邓小平参观对撞机之后,在高能所报告厅发表了重要讲话:“过去也好,今天也好,将来也好,中国必须发展自己的高科技,在世界高科技领域占有一席之地。如果60年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。这些东西反映一个民族的能力,也是一个民族、一个国家兴旺发达的标志。”

那天,邓小平还给在座的同志讲了一个小故事:“有一位欧洲朋友,是位科学家,向我提出了一个问题:‘你们目前经济并不发达,为什么要搞这个东西?’我就回答他,这是从长远发展的利益着眼,不能只看到眼前。”

北京正负电子对撞机投入运行以后,性能稳定,成为国际上在“3-5 GeV能区”稳定运行、产生数据量最大的实验设施。高能所科技人员利用这台装置取得了一系列国际公认具有世界水平的物理实验成果,在国际上引起很大反响。同时,作为同步辐射装置,在凝聚态物理、材料科学、地球科学、化学化工、环境科学、生物医学、微电子技术、微机械技术和考古等应用研究领域也取得了一大批可喜的成果。对撞机的建成使中国电子学、微波和高频、超高真空等方面有了较大突破和提高,有力地推动了中国机械、电子工业技术的发展。

国际合作是世界各国发展高能物理实验研究的通用方式。在对撞机建成并投入稳定运行之后,中国才有条件作为东道国组织多国科学家参与大规模的物理实验,进行以中方科学家为主导的国际合作。

党和国家领导人也高度重视高能物理和先进加速器技术的持续发展,国家科教领导小组两次听取中国科学院的有关汇报。2000年7月,国家科教领导小组第7次会议审议并原则同意中国科学院 《关于我国高能物理和先进加速器发展目标的汇报》,同意对北京正负电子对撞机进行重大改造,用较少的投入继续取得高水平的研究成果。

2003年3月12日,国家发展计划委员会正式批准了北京正负电子对撞机重大改造工程项目,建设工期5年,总投资为6.4亿元。

2004年1月,北京正负电子对撞机重大改造工程动工建设。2008年7月,北京正负电子对撞机重大改造工程的建设任务完成,不超预算。随后的设备调试工作进展十分顺利,很快就创造了这个能区加速器亮度的世界新纪录。改造后的北京正负电子对撞机将在其工作能区继续保持世界领先地位,成为国际上最先进的高能物理实验装置之一。

过去的几十年里,中国的高能物理研究工作已经取得辉煌业绩。如今,大量采用国际先进高精尖技术的北京正负电子对撞机重大改造工程已经顺利完成,我们有理由相信从事高能物理研究的中国科学家,在中共中央的坚强领导下,有能力在认识微观世界、探索物质奥秘这块科技创新的沃土上,继续奋进,再创辉煌。