我国与印尼建筑抗震设计地震基本参数的对比

2011-05-31陈志杰余铁稳金勤胜

陈志杰,余铁稳,金勤胜

(中南电力设计院,湖北 武汉 430071)

建筑抗震设计在建(构)筑物勘察与设计过程中是不可缺少的部分,同时也是大多数国家需强制执行的过程。在一般没有进行专门地震安全评估的工程场地,岩土专业需根据相关的国家标准或规范向设计专业提供地震基本参数。我国可执行的标准主要为《中国地震动参数区划图(GB 18306-2001)》、《建筑抗震设计规范(GB 50011-2001)》(注:现已升版为GB 50011-2010)和《构筑物抗震设计规范(GB50191-93)》等,而印度尼西亚所能参照执行的规范为《建筑结构抗震设计标准(STANDAR PERENCANAAN KETAHANAN GEMPA UNTUK STRUCTUR BANGUNAN GEDUNG,SNI 03-1726-2002)》。

目前我国参与了印尼较多的工程建设,而一些岩土人员在采用当地规范提取参数过程中,往往存在对实际概念不是非常清晰的问题,以至于在将地震基本参数提供给国内设计人员时,存在定义与应用上的误差。结合近年印尼工程中相关两国抗震规范执行,笔者将两国规范相对应的地震基本参数进行了初步对比,以滋相关专业人员参考与探讨。

1 抗震设计原则

我国抗震设计原则主要体现在抗震设防三个水准目标:“小震不坏、中震可修、大震不倒”,意即:一般情况下,当遭遇第一水准烈度——众值烈度(多遇地震)影响时,建筑处于正常使用状态;遭遇第二水准烈度——基本烈度(设防地震)影响时,结构的非弹性变形或结构体系的损坏控制在可修复的范围;遭遇第三水准烈度——最大预估烈度(罕遇地震)影响时,结构的非弹性变形应控制在规定的范围内,以免倒塌。

印尼抗震设计原则从其《建筑结构抗震设计标准》条文中及其编制依据中可基本归纳为以下两条:①建构筑物在中低地震影响下没有损害或至多非结构性部位损坏;②建构筑物在大地震(设计地震)影响下,遭受到的破坏但不至于倒塌。而规范中定义的设计地震为500年重现期(回归周期),即50年超越概率为10%的地震。对应于我国划分标准应为常遇地震即中震,那么基本可归结为“中震不倒”,这与我国的原则略有区别。

2 地震区划

我国相关地震区划,主要采用中国地震局主编的《中国地震动参数区划图(GB 18306-2001)》,其中附录了《中国地震动峰值加速度区划图》与《中国地震动反应谱特征特征周期(Tg)区划图》。该区划图意在摒弃并过渡原先一直沿用的烈度区划的概念,定义并反映了一般(II类)场地条件下,50年超越概率10%,阻尼比为0.05时的不同档次的动峰值加速度值与加速度反应谱特征周期的空间分布。而由中国建筑科学研究院主编的《建筑物抗震设计规范(GB 50011-2010)》则基本依据该区划图,对参数应用做了适当的调整。另外,我们通常所说的地震基本烈度则相对应于区划图所示的地震动峰值加速度。

印尼相关地震区划则主要采用《建筑结构抗震设计标准》中的“图1:印尼西亚500年回归周期基岩面动峰值加速度区划图”。500年回归周期基本等同于50年超越概率为10%(474年),其所代表的动峰值加速度,可以近似理解为相同条件下,我国规范所定义的I0类场地的空间分布。因此,对于此加速度参数,不能简单与国内习惯对应的地震基本烈度或抗震设防烈度等同。

3 场地类别

场地类别判断和划分是计算或确定建筑物抗震所需参数的基础,我国规范对于场地类别划分采用岩石剪切波速、土的等效剪切波速,并结合覆盖层(剪切波速小于500m/s)厚度综合判定,而等效剪切波速最大计算深度为20m。印尼规范中场地划分标准与UBC相近,采用了三项指标划分,分别是地基土的剪切波速、标准贯入击数和不排水抗剪强度,最大计算深度为30m。两国规范中剪切波速分档也存在差别,国内分别为150m/s、250m/s、500m/s、800 m/s,对应于场地类别则分别为Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ1、Ⅰ0;印尼规范中则为175m/s、350m/s、750m/s,对应于场地类别则分别为软弱场地、中硬场地、坚硬场地及基岩。

表1 印尼关于场地类别划分

4 地震烈度地震加速度

我国自20世纪50年代开始先后颁布了四版地震区划图,前三版均以地震烈度作为划分指标,而2001年所颁布的地震区划图则过渡为地震动参数作为划分指标,这也是符合国际上的发展趋势。但考虑到设计应用输入习惯,依然保留了与地震加速度对应的地震基本烈度概念,抗震规范也保留了设防烈度(第二水准烈度)的概念。而实际建筑抗震验算时,则采用第一水准烈度进行截面和变形验算,第三水准烈度进行最大变形验算。按照目前国内规范,地震动峰值加速度并未直接地体现在建筑抗震验算中,而是通过加速度分区直接引出地震影响系数用于计算。

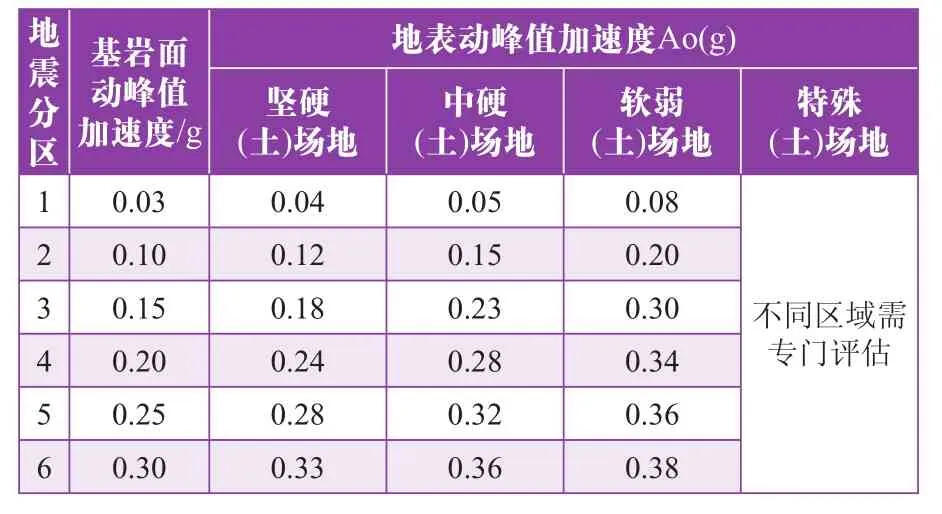

印尼规范没有提到烈度概念,而是体现了两类地震加速度定义,一是基岩面动峰值加速度,作为地震区划的基本参数;另一类是场地类别校正后的地表动峰值加速度(A0),作为抗震验算的基本参数。地表动峰值加速度除特殊土地区需专门分析外,规范中规定了根据地震区划与场地类别综合判定的取值表。

表2 印尼分区基岩面动峰值加速度与地表动峰值加速度

5 特征周期

《中国地震动参数区划图》的图B1:《中国地震动反应谱特征特征周期(Tg)区划图》提供了一般场地(Ⅱ类)阻尼比为0.05时,不同档次加速度反应谱特征周期(Tg)。按照《中国地震动参数区划图》宣贯教材中的的定义,该区划图所提供参数应是必须满足最低的要求。该区划对应于《建筑抗震设计规范》中的设计地震分组,即较早抗震设计中所考虑的近震、中震、远震。然而,2001版的《建筑抗震设计规范》中的设计地震分组并未与区划图完全对应,而是将区划图B1中特征周期为0.35s和0.40s的区域作为设计地震第一组,0.45s的区域多数作为设计地震第二组,少部分划为第三组,这对参数提取与设计应用造成了一定的困惑。新版的《建筑抗震设计规范GB50011-2010》则与现行区划图基本统一。

印尼规范中,特征周期不存在地震分组概念,而是简化为不同场地类别固定为0.5s,0.6s,1.0s,与我国规范差异较大,而建筑结构阻尼比同样考虑为不小于0.05。

6 地震影响系数

地震影响系数是建构筑物抗震验算的直接参数,我国《建筑抗震设计规范》提供了依据抗震设防烈度划分的两类水平地震影响系数最大值,一类是多遇地震下(50年超越概率63%),用于建筑结构截面抗震验算和抗震变形验算;一类是罕遇地震下(50年超越概率2%~3%),用于结构薄弱层弹塑性变形验算。规范中没有提供设防烈度水准划分依据的常遇地震条件下各烈度的水平地震影响系数最大值,这与我国“小震不坏、中震可修、大震不倒”的原则相一致。在竖向地震作用计算时,竖向地震影响系数最大值一般取水平影响系数最大值的65%。

按照印尼抗震规范条文理解,其抗震设计原则可归纳为“中震不倒”,印尼规范中,地震影响系数取值与场地类别直接相关。地震影响系数最大值取地表动峰值加速度的2.5倍,因此该地震影响系数应理解为常遇地震影响系数,有别于我国规范所提的两类水平地震影响系数,但并非代表在建构筑物抗震验算时,计算地震作用大于我国规范所规定,实际应用则中采用了地震折减系数带入地震作用验算,对于不同建构筑物,计算结果存在一定的差异性。对应的竖向地震影响系数则是依据地震区划与建筑类别,将水平地震影响系数最大值乘以相对应的系数。

需要注意的是,两国规范除特征周期取值差异较大外,在地震影响系数曲线中,我国规范中直线上升段为小于0.1s的区段,印尼规范中则为0.2s。

7 案例

(1)某印尼项目厂址位处地震区划图第四区,按照当地规范,基岩面地震动峰值加速度为0.20g,根据岩土勘探结果,30m深度等效剪切波波速为524m/s,场地类别属于坚硬场地,因此对应地表地震动峰值加速度为0.24g,同档若对应于中硬场地地表动峰值加速度应为0.28g。特征周期为0.5s。水平地震影响系数最大值应为0.6。依此如果转换为国内规范划分,可近似理解为Ⅱ类场地地表动峰值加速度应为0.28g,加速度分档可归入0.20g区,即设计基本地震加速度值为0.20g;对应地震基本烈度为Ⅷ度,抗震设防烈度为8度。特征周期因在印尼规范中无设计地震分组概念,根据远震、近震划分概念,建议对应特征周期按第一组考虑,为0.25s。

(2)印尼另一工程场地位处地震区划图第三区,按照规范,基岩面地震动峰值加速度为0.15g,地基土30深度等效剪切波波速为168m/s,场地类别属于软弱场地,对应地表动峰值加速度为0.30g,同档若对应中硬场地地表动峰值加速度为0.23g。特征周期为1.0s。水平地震影响系数最大值为0.75。依此如果转换为国内规范划分, 可近似理解为Ⅱ类场地地表动峰值加速度应为0.23g。加速度分档可归入0.20g区,即设计基本地震加速度值为0.20g;对应地震基本烈度为Ⅷ度,抗震设防烈度为8度。设计地震分组建议按照第一组考虑。

8 结语

以上是对两国建筑抗震设计规范中基本地震参数的分析对比,综合来看印尼规范对于抗震设计更接近于美国相关规范,而我国则在过去烈度设防设计基础上,向以地震动参数为设计依据的抗震设防过渡,同时体现了近震、远震设计概念,有着自身的特色。两国规范在基本地震参数上存在可类比的方面,但由于服务于设计地震力计算的某些模式与理念上的差别,部分参数不能完全类比,比如特征周期与地震影响系数。由于在过去某些工程应用上,一些岩土专业人员在提供地震基本参数上存在概念上的模糊,设计人员亦存在应用上的错误。需要明确的是,即使如上述的类比与转换,毕竟两国在该体系上存在着差异,转换后按照各自规范所计算的地震力可能会存在较大的差别,因此不建议简单化地跨体系转换并依此进行抗震验算。

[1]GB 50011-2010,建筑抗震设计规范[S].

[2]GB 18306-2001,中国地震动参数区划图[S].

[3]SNI-1726-2002,Standar perencanaan ketahanan gempa untuk structur bangunan gedung[S].

[4]胡津贤.GB 18306-2001《中国地震动参数区划图》宣贯教材[M].北京:中国标准出版社,2001.