图书馆学及其对象的层次结构研究

2011-05-31王宏鑫信阳师范学院图书馆河南信阳464000

王宏鑫 (信阳师范学院图书馆 河南信阳 464000)

什么是图书馆学?什么是图书馆学的对象?这是图书馆学研究者必须回答的两个相互关联的基本问题,对此在图书馆学界还存在争论,不同的研究者有不同的观点,他们对图书馆学及其对象的理解与解释各不相同。“要素说”、“矛盾说”、“规律说”、“结构功能说”、“交流说”等等,学说林立、不一而足,但都存在缺陷,主要缺陷表现在:其一, 没有把图书馆学的对象与客体区分开来;其二,没有把图书馆学与它的研究对象区别开来;其三,没有把图书馆学的对象与图书馆学的内容区分开来。[1]究其原因,是图书馆学研究者在关于图书馆学及其对象的回答中都忽视了三个相互关联的要素:图书馆学对象、图书馆学研究者、图书馆学。不同的研究者视域不同,对这两个问题的理解与解释自然是不同的,当然回答也不同。

本文就是要在图书馆学对象、图书馆学研究者、图书馆学的关系基础之上寻求研究者的视域融合。

1 图书馆学对象、图书馆学研究者、图书馆学的关系

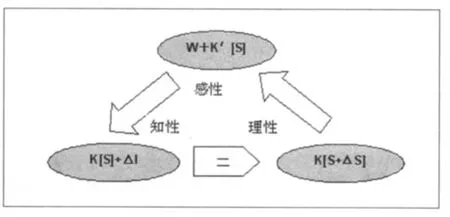

图书馆学与图书馆密切相关。就当前的研究状况来看虽然不能肯定地说“图书馆学的对象是图书馆”,但可以肯定地说“图书馆是图书馆学的对象”,而且是“核心的对象”,图书馆学的一切内容都是围绕“图书馆”展开的,图书馆学的核心价值就体现在对图书馆认识结果的凝结以及对图书馆认识过程的解释与指导。因此,首先要对图书馆有所认识。要认识图书馆,就要把图书馆放到人类信息活动的大背景中去考察。人类的信息活动与人类的劳动相伴而生,人类劳动越来越表现为社会化的信息劳动(信息基本循环图见图1)。

其中W是人们认识改造的对象;K’[S]是社会的或(和)他人的主观的或(和)客观的知识结构;K[S]是人(个人或团体)的知识结构;ΔI是人从社会实践活动中得到的信息;K[S+ΔS]是 K[S]吸收 ΔI后形成的新的知识结构;“+”表示作用与联系。这个图示表明:人类与世界的关系主要表现在人类知识结构与世界的作用与联系,突出了社会劳动的信息化过程与科学化过程;主体在活动中获得信息ΔI被K[S]吸收同化形成新的有序的知识结构,再反作用于认识改造的对象,从而促进人类对事物的认识获得新的信息,而每一循环都使个体或(和)社会的知识结构发生变化,上升为新型的知识结构,使得人们认识改造世界的能力增强,其参与者也在社会化的过程中使个人劳动转化为社会劳动,而实现自己的价值。[2]

图1 信息基本循环图示

图书馆就起源于信息基本循环图式(见图1)所描述的劳动过程的社会实践。随着人类信息交流活动的发展,人类知识不断增加,大脑记忆和口头流传已不适应社会发展,以文字记载保存和传播时代文化知识以及传统价值观念的社会需要,催生了图书馆,是图书馆文化建设取向的根本原因。人类信息活动这种社会实践过程的自觉性、组织性、目的性和社会性不断加强,这就要求有相应的社会机构来承担相应的职责与功能,图书馆应运发展了,这是图书馆社会建设取向的根本原因。图书馆的产生又极大地促进了人类文化的进步与信息交流活动的社会化发展。这就强化了图书馆作为社会文化的推进器、社会化组织环节以及社会制度安排的地位。图书馆建设包括文化建设与社会建设两个方面。不仅是文化设施和工具,以储存、组织、序化传播人类知识,同时也是社会公共服务机构与制度,以保障公民基本信息权益的实现。[3]

信息基本循环图式也可以借用来描述图书馆学对象、图书馆学研究者、图书馆学的关系。此时,其中W是图书馆学的对象;K’[S]是图书馆学研究者共同体的或(和)个人的主观的或(和)客观的图书馆学知识结构;K[S]是图书馆学研究者(个人或团体)的图书馆学知识结构;ΔI是图书馆学研究者从相关社会实践活动(主要是图书馆学研究活动)中得到的相关信息;K[S+ΔS]是 K[S]吸收ΔI后形成的新的图书馆学知识结构;然后通过学术交流建构进K’[S];“+”表示作用与联系。每一循环都使个体或(和)图书馆学研究者团体的知识结构发生变化,上升为新型的知识结构,这个循环表现为螺旋式上升的形式。康德认为人的认识机能分为三个层次:感性——知性——理性。这里的感性对应直观,知性对应范畴,理性则是自由的层次(对应于批判)。人通过感性直观获得对象的表象,这些直观通过知性思维产生一定范畴的概念,这些概念体系通过理性批判还原直观才能形成知识,才能开始新的知识形成过程。

通过信息基本循环过程的分析,图书馆发生发展于信息基本循环之中,图书馆学是图书馆学研究者以图书馆为“核心对象”的认识活动与信息交流活动,即信息基本循环过程中形成的关于图书馆的知识结构。最终作为一种科学的社会意识形态以精神的形式存在于个体的意识活动之中或以客观形式(如各种文献)存在于社会意识活动中。在哲学中一般认为:知识、情感、意志构成意识的内在结构。因而在图书馆学也具有知、情、意的内在结构,这与图书馆学研究者始终不渝追求的理想——真、善、美相对应。然而,人又具有自然属性和社会属性,人的意识结构又呈现自然结构与社会结构的共时态结构,同时意识的发生、传播、解释、接受的过程又构成历时态结构,因而图书馆学知、情、意的内在结构也呈现为“共时结构”和“历时结构”。这也决定了图书馆学研究者、图书馆学及其对象之间的关系始终纠结于图书馆学发生发展的过程之中。

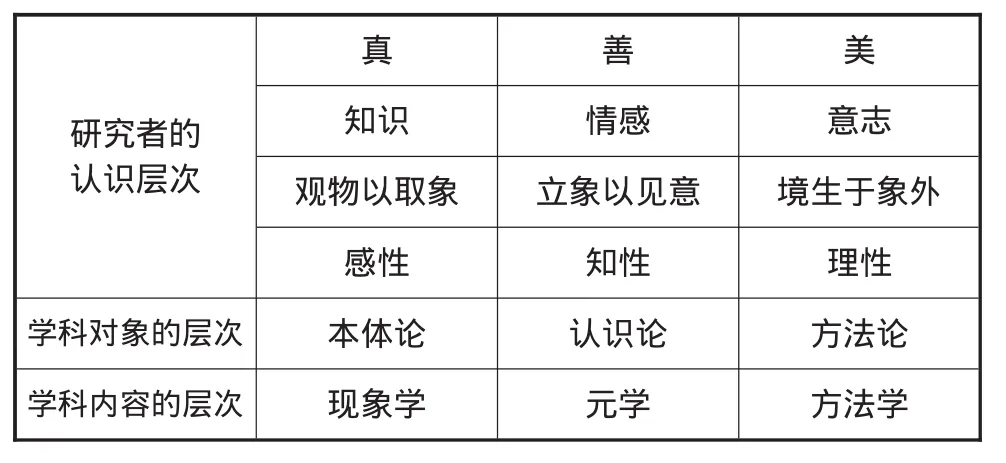

中国传统文化中有:“观物以取象,立象以见意,境生于象外”之说,[4]可以借用这句话很好地描述图书馆学研究者、图书馆学及其对象之间的关系。这句话如果用现代哲学语言来转述的话(不纠缠于传统文化的复杂语义之中),“观”即研究者去考察,“物”是研究者考察的本体意义上的对象物,“象”是那个对象物向研究者呈现的现象,“取象”是研究者有判断与选择地认识那个现象,“立象”就是研究者对所“取象”的描述与构建,“见意”就是研究者去揭示对象的本质与规律,“境”就是意与象的整合与融汇。所以研究工作表现为:“观物以取象”、“立象以见意”、“境生于象外”的动态过程,这一过程可以简化为:物——象——意——境,这四者融会贯通。[5]在这一过程中研究者对图书馆学对象提出本体论、认识论、方法论的追问,形成图书馆学的现象学、元学、方法学层次。上述这些关系可以概括为:

在关于图书馆学对象的回答中形成的所谓:“要素说”、“矛盾说”、“规律说”、“结构功能说”、“交流说”等,都对应于研究者的不同认识层次,给出了关于图书馆学对象的不同层次的回答,“要素说”主要是“观物以取象”阶段的本体论、现象学认识结果;“矛盾说”、“规律说”主要是“立象以见意”阶段的认识论、元学认识结果;“结构功能说”、“交流说”主要是“境生于象外”阶段的方法论、方法学认识结果。这些学说的不同还在于,“观物”的角度不同,所以所“取象”、“立象”、“见意”、“生境”不同。因此,不同层次的研究对什么是图书馆学,什么是图书馆学对象给出的回答不同。

真善美知识 情感 意志观物以取象 立象以见意 境生于象外感性 知性 理性学科对象的层次 本体论 认识论 方法论学科内容的层次 现象学 元学 方法学研究者的认识层次

2 本体论与现象学层次

研究者的认识在“观物以取象”的阶段主要是通过感性与学科对象本体的直接相遇,即感性直观。这一阶段的研究途径主要是现象学的“观察活动”,所以关于图书馆学对象的回答(“回答”即解释学中的理解与解释)中,其代表观点为“要素说”。“要素说”认为,图书馆学研究对象是图书馆、图书馆工作、图书馆事业及其各个组成要素以及其规定性(属性与关系)。研究者在表述的时候似乎总觉得要指明图书馆学对象是图书馆的什么才确切。[6]其实,从本体意义上来讲,图书馆学的对象当然是图书馆。也许确切地应该说图书馆是图书馆学对象的本体,因为学科的对象和学科对象的本体严格讲还是有区别的,因此研究者对“图书馆学对象是图书馆”这样的回答心存芥蒂。这里就有一个什么是图书馆的本体论问题。

周文骏先生认为:图书馆是一种机制,是一种共享的机制,是一种文献和信息资源共享或分享的机制;图书馆是一个信息技术平台,是一个信息技术应用、开发、研制、创新的平台;图书馆是交流的枢纽,是文献、信息交流的枢纽;图书馆是读者的一片乐土和沃土。[7]如何知道这种机制、平台、枢纽、乐土和沃土是图书馆?如何知道我们的图书馆是个图书馆?是什么使图书馆成为图书馆?这些问题涉及到所谓“图书馆”的本体论追问,这个“图书馆”黄宗忠认为已不是具体形态、类型的图书馆,[8]其背后就是我们说的“图书馆性”,所以关于“图书馆”的本体论追问,就是关于“图书馆性”的本体论追问。对于这个追问亚里士多德的实在主义与柏拉图(Plato)的理念主义的回答是不同的。

赞同柏拉图的理念主义者会说,是图书馆的理念,是它的“图书馆性”赋予图书馆客体以实在。即使世界发生一场无法预知的灾难,毁灭了现有的所有个别的图书馆,我们也无法改变“图书馆性”的实在。甚至于我们抹掉了所有文献中一切涉及图书馆的记述,等着每一个见过图书馆的人死去,图书馆的理念也依然像今天一样实在,它是一个永恒存在的型相,等着被将来某代人重新记起并重建。被我们称为图书馆的要素的集合是实在的,仅仅是因为它参与了一个实在的理念——“图书馆性”的理念。

与之相反,赞同亚里士多德的实在主义者会说:被我们称为“图书馆”的特殊实体的实在性,不仅仅取决于它对“图书馆性”这个型相的参与,还取决于它能聚集起质料,在经验世界里呈现那种型相的能力。也就是那些构成图书馆的质料必须能实现图书馆的目的。“图书馆性”将什么目的赋予了那些质料?图书馆是用来做什么的?如果我们将馆舍挪为它用、把图书束之高阁、把图书馆员辞退,那么亚里士多德就会说图书馆实体被毁掉了,毁掉了那个图书馆的实在,尽管质料还在,而它作为图书馆的型相却不存在了。

那么这个“图书馆性”究竟是什么呢?亚里士多德认为世界上所有的运动都源于一个“第一推动者”而这一“第一推动者”自身却是“不动的”。这个大写的存在(Being)也是所有的“终极因”或“最终目的”,被夏尔丹(Cherdin)称为“Ω点”。也就是说,我们周围的世界里发生的一切变化都在冲向一个终极的“休止点”,它们将在那里返回它们在不动的推动者中的源头。其实,这样的宇宙图景是一个“全息”结构,就连“Ω点”也是有结构的,于是,看来“图书馆性”便是图书馆的“Ω点”,即图书馆发展的“第一推动者”、“终极因”或“最终目的”,图书馆发展的过程其实就是奔向这个“Ω点”的过程。[9]因此,对“图书馆性”的追问——“什么是图书馆?图书馆是什么?”是图书馆学永恒的讨论主题。被“图书馆性”赋予“实在性”和“目的性”的图书馆在不断地向前发展,我们对图书馆的认识应该与时俱进。只有了解图书馆如何变化、因何变化,我们才能确实把握图书馆的本质特性,而接近“图书馆性”。于是,“图书馆性”是具有本体论意义的图书馆学对象。

与什么是图书馆学对象,相关的问题是什么是图书馆学。从现象学意义上来讲,图书馆学是人们对图书馆现象的认识,并通过现象学还原,达到对图书馆本体的认识过程,是关于人们对图书馆现象的关注过程及其关注对象的学问。这不仅回答了什么是图书馆学的问题,而且回答了图书馆、图书馆学、图书馆学研究者之间的关系。明确回答了图书馆学的对象是“图书馆现象”,图书馆学是对“图书馆现象”所呈现的“图书馆性”的理解与解释,在这个认识过程中,把那个本体的“图书馆”“悬搁”起来,然后通过现象学还原达到认识的目的。周九常先生所谓:“把研究对象问题暂时搁置起来,大家共同面对现实的、紧迫的和有意义的问题。”[10]正应了现象学的研究思路。

由于图书馆现象是千姿百态的,不同的研究者关注的图书馆现象是不同的,因而他们对什么是图书馆学?什么是图书馆学的对象的回答是不同的。周文骏先生认为:图书馆学的对象是图书馆事业。[11]他把图书馆现象概括为图书馆事业,是人类社会的一种现象,它随着人类社会的进程而发生发展,它有自己的演变过程。[12]于是他基于对象决定内容的普遍科学原理认为:图书馆学是一门研究各个历史时期的和当前的图书馆事业全部活动的科学。[13]刘国钧先生认为图书馆学的研究对象是图书馆事业及其组成要素:图书、读者、领导与干部、建筑与设备、工作方法,图书馆学必须对这些耍素分别进行深入的研究。[14]这种“要素说”受到了周文骏先生的质疑,他指出:“首先,要素的提法不尽妥当,它只能说明图书馆事业不能缺少什么,却不能说明图书馆事业是什么。其次,意味着把图书馆学统一的对象——图书馆事业割裂成许多部分,并孤立进行各部分的研究”。[15]他们的分歧不在于图书馆学对象的本体论区别,而在于他们的关注过程及其关注对象(图书馆现象)的不同。基于现象学的图书馆学,其关注对象是图书馆现象,而关注的目的还是通过对图书馆现象所呈现的“图书馆性”的理解与解释达到对图书馆本体的认识。

3 认识论与元学层次

研究者的认识在“立象以见意”的阶段主要是通过知性对学科对象感性直观结果的思维与建构。这一阶段的研究途径主要是元学的“说明活动”与“反思活动”,关于图书馆学对象的回答中其代表性观点为“矛盾说”与“规律说”。“矛盾说”认为,图书馆学研究对象是图书馆及其特殊矛盾,这里的图书馆被认为是客观存在的实体与认识的客体,是矛盾的统一体,是矛盾运动的形态。[16]图书馆的特殊矛盾如“藏与用”、“管理与利用”等,众说纷纭,虽然在认识上比“要素说”进了一步,但其列举的矛盾,并不是决定图书馆存在与发展的矛盾。“规律说”认为图书馆学对象是图书馆事业整体,它用联系的方法来研究图书馆事业及其各要素的发生、发展、组织形式以及图书馆的工作规律。它虽然把“要素说”从孤立的研究中解脱了出来,但没有指出图书馆事业的本质、运动特点。[17]可以看出,这一阶段人们对图书馆的认识已经突破感性直观的藩篱,上升到知性思维的阶段,表现为各种关于图书馆学对象的学说林立、相互竞争,从整理说、管理说、事业说到知识交流说、信息资源说、知识集合说、可获得性理论等等,图书馆学研究对象的观点不断推陈出新。[18]因此图书馆学研究就主要表现为元学层次,呈现图书馆学解释的认识论特征。

元学层次的图书馆学主要呈现为图书馆学解释的认识论,它是基于图书馆学研究中的理解与解释在图书馆学解释的主体与客体的辩证运动中展开的关系,从认识论的视角或层次,探讨图书馆学解释的主体与客体结构,图书馆学解释的意义结构,图书馆学解释的理性与非理性结构,图书馆学解释的循环与发展结构。它们形成了图书馆学的认识论结构。[19]

所以这一阶段的图书馆学是关于“图书馆性”这一图书馆学对象的认识论理解与解释,本质上是理解与解释关系中的图书馆学解释。而理解与解释的关系是图书馆学研究的基本关系,因此,这一阶段的图书馆学研究实际是以哲学认识论为理论基础和认知工具展开对“图书馆性”解释的认识论研究。

在这一阶段形成了关于图书馆学及其对象研究的认识论结果。如:(1)谢拉(J.H.Shera)的社会认识论把知识理解为“书写记录”,并根据载体的不同而区分为“内在知识”和“外在知识”,而传播则构成了人们获取知识的主要途径。其思想对于图书馆理论给出了规范性的理论框架、提出了信息分类的规范性扩展和信息仲裁服务以及专家意见的批判性完善。[20](2)波普尔(K.R.Popper)的世界 3理论对图书馆学理论产生了重要影响,奠定了知识交流学派的理论基础。[21](3)根据马克思主义认识论的基本观点,强调了理论与实践的关系问题的研究,指出当前图书馆学研究中既存在“重实际轻理论”的倾向,又存在理论脱离实践的倾向,主流观点是图书馆(学)理论研究是为实践服务。[22](4)哈贝马斯的“认识论”作为一种肯定了人的情感意志、价值和理想选择的社会学理论,为处在社会文化转型时期的图书馆学的思维方式和理论追求提供了新的文化支撑。[23]而这些理论认识为图书馆学的深入开掘提供了新的分析工具,形成了对图书馆学的对象的研究具有代表性的观点:(1)图书馆学的研究对象是图书馆的知识功能,是图书馆对知识的收集、整理、保存和传播。[24](2)客观知识是图书馆学的本体论对象,客观知识的主观化是图书馆学的认识论对象,客观知识的组织是图书馆学的方法论对象。[25]在我国基于“知识”的图书馆学研究对象的认识也不尽相同,马恒通先生从“知识说”的视角对我国建国60年以来图书馆学研究对象的争鸣概况进行了综述。[26]

从一般意义来讲,这一阶段“图书馆性”这一图书馆学对象的表现形式与所谓“逻各斯”的概念相关。在西方语境中,(希腊语为logos)首先是一个希腊哲学的概念。从词源来看,“逻各斯”本来的意思就是讲出来言语,它的动词形式是legein,其基本意义是“讲述”。“逻各斯”(言、道word),包括口头语言(言说 speech)、书写语言(书 book)以及思想语言(理性reason),但在古希腊,也用来指神话中的隐含意义,于是某种事物的“逻各斯”就是它的最终目的或根本性质。希腊哲学家赫拉克利特(Heraclitus)最早使用了这个概念,认为“逻各斯”是一种隐秘的智慧,是世间万物变化的一种微妙尺度和准则,“逻各斯”是可以听到的。斯多亚学派是“逻各斯”的提倡者和发扬者。他们认为,“逻各斯”是宇宙事物的理性和规则,它冲塞于天地之间,弥漫无形。斯多亚(stoa)的“逻各斯”包括两个部分,内在的“逻各斯”和外在的“逻各斯”。内在的“逻各斯”就是理性和本质,外在的“逻各斯”是传达这种理性和本质的语言。“逻各斯”的外在形式肯定是说出来听得见的语言,或者说,不管“逻各斯”所涉及的内容是什么,它总是从语言这个层次出发,或以语言为形式、为基础对内容进行的把握。当然,赫拉克利特所要强调的是“逻各斯”的客观现实性,它应该是“逻各斯”这一概念的内涵的核心。所以,某种事物的“逻各斯”就是其根本目的或本质意义,是反映在或显现为已表达出来的思想中的万物生存变化的规律。[27]

所谓“图书馆性”在这一阶段,其实就是“图书馆”的“逻各斯”,也就是“立象以见意”的那个“意”,它反映和表达着“图书馆”的理性和本质,是图书馆学在认识层次的逻辑起点。所以可以说从认识论的角度来看,图书馆学的对象就是“图书馆”的“逻各斯”。

4 方法论与方法学层次

研究者的认识在“境生于象外”的阶段主要是通过理性对学科对象感性直观结果以及知性思维与建构的形式、方法的概括与升华。是在图书馆学研究中的理解与解释作为两种不同而又联系的认知方法形成的互补关系基础上,对图书馆实践中和图书馆学研究中使用和涌现的解释方法进行研究,从而形成方法论体系,以利开发新的方法,开拓图书馆学的新领域。目前,图书馆学方法论体系的研究已经取得了丰硕的成果,并形成多元化模式并存的局面。图书馆界正在运用多种思维形式,从各种层次对研究客体进行多角度、多因素、多变量的系统考察,并试图从不同方位、不同逻辑起点,用不同的思维程序去揭示事物之间的相互关系。1986年,前苏联列宁格勒国家克鲁普斯卡娅文化研究所的图书馆学家弗拉基米尔.谢苗诺维奇.克列伊坚科在《图书馆学研究的科学基础》一书中将图书馆学研究中的各种方法划为三类:普遍认识法、全科学(跨学科的)方法和图书馆学的专门方法。并认为图书馆学在自身的发展过程中“已经产生”了专门研究方法,如“藏书研究的计量方法、书目方法和社会学方法、书目引证的统计学方法”等。“这些方法与研究过程的性质有着紧密的联系,并以其本质的规律性为基础”。[28]而1983年,乔好勤在“试论图书馆学研究中的方法论问题”一文中指出建立方法论体系是图书馆学研究的重要任务,并第一次完整地提出了图书馆学研究方法的三层次说:哲学方法、一般方法和专门科学方法。[29]并且王子舟在“图书馆学专门方法论纲”一文中认为图书馆学专门方法体系由单元文献研究法、群体文献研究法、读者服务研究法组成。它具体含有校雠、版本、文摘、采集、分类、主题、目录、索引、文献计量、咨询、导读等系列的科学方法。[30]经过20多年来理论的探讨和实践的检验,三层次说获得了广大理论研究者的一致认可,图书馆学方法论体系结构初现端倪,主要包括两方面:一方面是对图书馆学研究客体的理解和解释的方法;一方面是对图书馆学研究成果(文本)的理解与解释的方法。显然,目前图书馆学方法论研究只注意到了前一方面;而后一方面是图书馆学解释学研究的重点,也是今后图书馆学方法论研究的新的关注点。[31]这一阶段的研究途径主要是方法学的“分析活动”、“评估活动”与“检验活动”。

但是,图书馆学的方法论、方法学研究又不仅是对具体方法的概括研究,其方法论体系是要超越图书馆学现象,形式化地接近和表达图书馆学对象的本质规定性,最终实现从方法论向本体论的回归。强调学科整体性研究,强调范式的形成对图书馆学发展的意义。蒋永福、王明霞[32]介绍了美国学者对图书馆学研究范式的分类,如米克沙的机构范式和信息运动范式等,并评价了机构范式、系统范式和认知观范式的优点和不足,指出认知观范式的个体主义局限性,促使人们寻找基于集体主义或社会维度的新范式,而领域分析范式和解释学范式的出现就是这些努力的结果;张欣毅[33][34][35]以科学本体的演化为线索,阐述了图书馆学研究范式与本体研究的同步进化的关系,评述了机构范式、广义文献范式、客观知识范式、文献信息范式、信息资源范式、认知范式和文本范式等主流范式,并主张以文本范式、信息范式和认知范式三大思想来源构建图书馆学的基本本体论,即“公共信息资源及其认知机制”范式或者说“超文本”范式;熊伟用广义本体整合和统摄图书馆学的研究对象,[36][37][38]认为图书馆学近200年的历史主要是“客体——中介”综合范式形成与转换的历史,目前图书馆学范式全面转换的条件已基本成熟,可能形成的新范式是“本体——客体——中介——主体”综合范式,从而在系统梳理现有图书馆学研究范式的基础上,创新性地提出了一个以本体论方法为主导的、以客体论方法、中介论方法和主体论方法为从属的“一元主导,多元一体,从属有序”的方法模型。它是建立在“对图书馆的广义本体存在及运动的审查”基础上的,“既适用于图书馆学的宏观研究领域,也适合于微观研究领域;既适用于图书馆学的动态研究领域,也适用于静态研究领域”,具有关联性、有序性和延展性,是解决图书馆学对象研究的方法论体系。[39]

从上面前两节的讨论可以看到,“图书馆性”便是图书馆的“Ω点”,即图书馆发展的“第一推动者”、“终极因”或“最终目的”,图书馆发展的过程其实就是奔向这个“Ω点”的过程。然而,在现实的图书馆学研究中如何达到“图书馆性”这个“Ω点”却需要方法论的指导。

而另一方面“图书馆性”其实就是图书馆的“逻各斯”,它反映和表达着图书馆的理性和本质。生活在神话中的人直接经验“逻各斯”,因此无需对它进行解释,也就不需要方法论的指导;对“逻各斯”的经验为人注入激情,诗人最早发现了用语言(words)表达激情的需要,哲学家试图通过把真实与虚构相分离的方式理解“逻各斯”,而科学家在对可操控的具体事实的探索中完全遗忘了“逻各斯”。这种忘却是人类的灾难,但也是产生知识的必要条件,因为事实性知识只承认被公开揭示出来的事物,因此需要方法论的指导。在科学世界观统治的今天,已找不到“逻各斯”的适当位置。[40]图书馆学研究也正经历着这种祛神话的过程,然而人们仍然有重获“逻各斯”的冲动,图书馆学研究中对“图书馆精神”的追问,就是对图书馆“逻各斯”,即“图书馆性”的回归,这种追问将贯穿于充满激情的图书馆学研究的始终,而这种“回归”离不开方法论的指导。

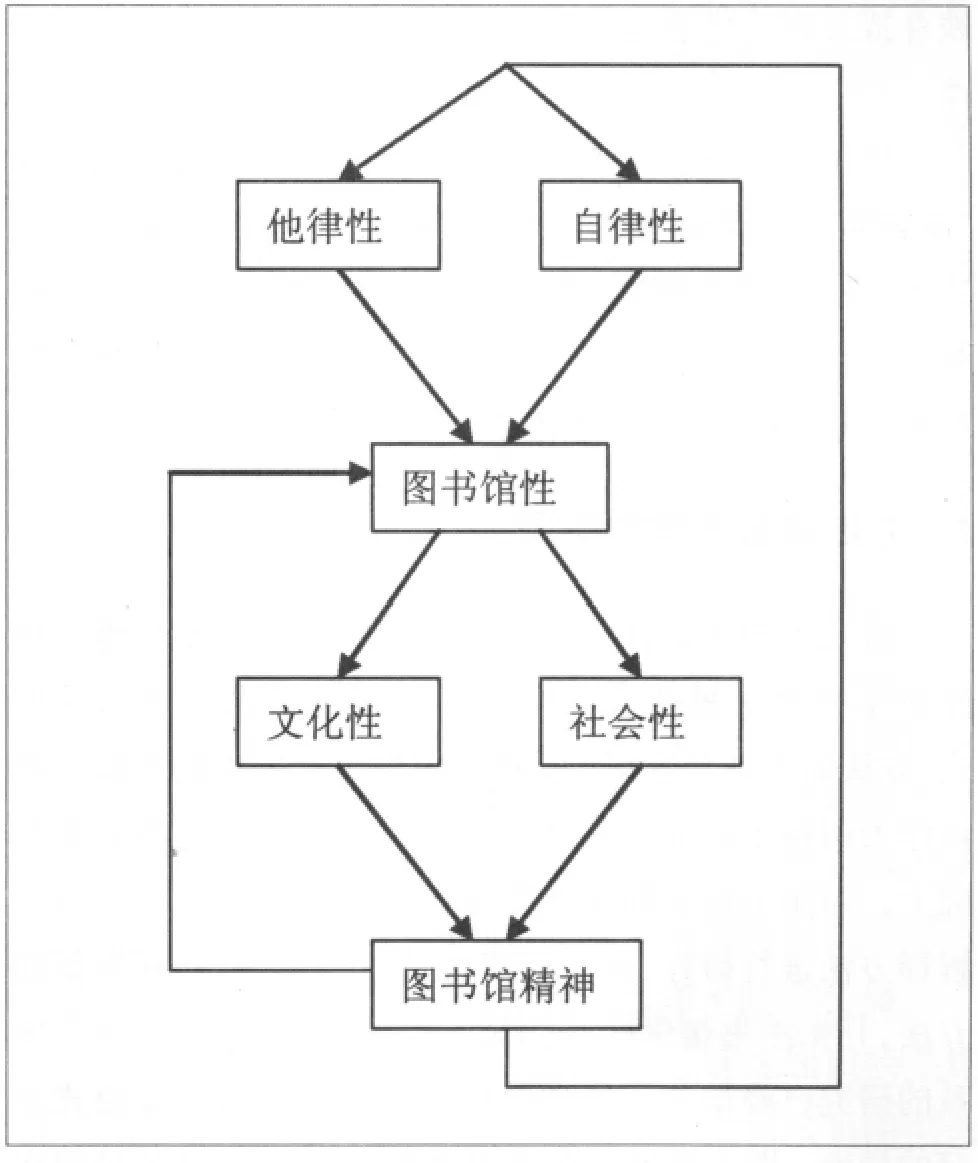

从方法论意义来讲,对于图书馆学对象(“图书馆性”)的研究,是通过对图书馆的发生和发展的考察来实现的。图书馆的发生和发展是受到“他律性”制约的,即受与其相关的社会经济基础以及人类历史文化发展的影响与制约。同时,图书馆的发生发展也受其相对独立的内部发生规律制约,即所谓“自律性”的制约。图书馆的发生受到“他律性”“自律性”的双重制约。即受到所谓“双律性”辩证规律的制约。“双律”的关系即内容与形式的关系。在“双律”的作用下图书馆的内容与形式都在发生着变化与发展。通过“双律性”的考察,可以认识和把握图书馆发生和发展的客观规律。图书馆学研究就是要通过图书馆的“他律性”、“自律性”和“双律性”的考察,来把握图书馆发生和发展的客观规律,并形成理论体系,反过来指导和推动图书馆的发展。[41]因此,从方法论意义来讲,图书馆学对象就是“图书馆的发生和发展”,而图书馆学就是对图书馆的发生和发展规律的认识把握所形成的知识体系。

图书馆的“双律性”发生发展规律主要表现在图书馆的“社会性”与“文化性”的辩证关系上,图书馆发生发展的“他律性”影响着图书馆的“社会性”与“文化性”,但主要决定着图书馆的“社会性”;图书馆发生发展的“自律性”影响着图书馆的“社会性”与“文化性”,但主要决定着图书馆的“文化性”。图书馆的“社会性”规定着图书馆建设的“社会建设”方向;图书馆的“文化性”规定着图书馆建设的“文化建设”方向。

于是,在方法论意义上“图书馆性”有一个基本图谱,并有了一个明确的表述:“图书馆性”是图书馆的本质特性,是由“他律性”和“自律性”决定的,是“双律性”的统一体,“图书馆性”具体表现在图书馆的“文化性”和“社会性”,而从图书馆学研究的方法论来讲,可以从图书馆的“文化性”和“社会性”在图书馆的“文化建设”和“社会建设”实践中的具体表现中凝炼出“图书馆精神”,从而表达出图书馆的理性与本质(见图2)。

图2 “图书馆性”的基本图谱[42]

这个图谱从图书馆学解释的方法论角度给出了逼近“图书馆性”的基本路线图,也从图书馆学解释的认识论给出了“图书馆性”的认识结构图,无疑为从图书馆学解释的方法论角度认识“图书馆性”提供了可能性。

5 结语

图书馆是图书馆学对象的本体,其存在形态是被所谓“图书馆性”赋予“实在性”和“目的性”的图书馆。对于图书馆学研究者来讲,也只有具有“实在性”和“目的性”的图书馆现象,才能向我们展现那个“图书馆性”。因此,按照图书馆学研究者的认识层次的划分,图书馆学对象有本体论、认识论、方法论层次,相应图书馆学学科也呈现现象学、元学、方法学层次或形态。

(1)“图书馆性”是具有本体论意义的图书馆学对象。“图书馆性”又只能从图书馆现象呈现给研究者,所以从现象学意义上来讲,图书馆学是人们对图书馆现象的认识,并通过现象学还原达到对图书馆本体的认识过程,是关于人们对图书馆现象的关注过程及其关注对象的学问。

(2)“图书馆”的“逻各斯”是具有认识论意义的图书馆学对象。图书馆学是关于“图书馆性”这一图书馆学对象的认识论理解与解释。

(3)“图书馆的发生和发展”是具有方法论意义的图书馆学对象。图书馆学就是对图书馆的发生和发展规律的认识把握所形成的知识体系。

但从根本上来讲,图书馆学对象是所谓“图书馆性”,而图书馆学呈现现象学形态,是对图书馆现象的本质、内在联系、社会功能、发展规律等方面认识成果的系统化和理论化。这种系统化和理论化是图书馆学人对图书馆发生发展现象的理解与解释。

[1]李世丁,周立人.图书馆学的对象及其理论体系的逻辑起点[J].赣南师范学院学报,1984,(3):84-91.

[2][3]王宏鑫.图书馆的发生和发展研究[J].图书与情报,2010,(4):29-32,56.

[4]朱良志.中国艺术的生命精神(修订版)[M].合肥:安徽教育出版社,2006:122-132.

[5]邱正伦.审美价值取向研究(下)[M].北京:文化艺术出版社,2007:189.

[6]邵巍,宓浩.关于图书馆学对象问题的新争论[J].图书馆杂志,1985,(1):11-14.

[7]周文俊.什么是图书馆?怎么研究图书馆学[J].大学图书馆学报,2008,(4):2-4.

[8][16]黄宗忠.关于图书馆学研究对象的再探讨[J].图书与情报,1985,(1):32-37.

[9]图情释怀.玩点“性”学,并用哲学遮蔽着[EB/OL].[2007-07-13]http://blog.sina.com.cn/s/blog_3e3873f20 1000a3q.html.

[10]周九常.图书馆学对象研究:审问与批判[J].大学图书馆学报,2006,(2):24-28.

[11][12][13][14][15]周文骏.我国图书馆学的对象和内容管见[J].学术月刊,1957,(9):61-63.

[17]黄跃.图书馆学研究对象的现状与前瞻[J].医学图书馆通讯,1994,(1):19-21.

[18]张果果.从矛盾论看图书馆学研究对象——兼与周九常先生商榷[J].图书馆学研究,2007,(1):5-7.

[19][31]王宏鑫.关于图书馆学的解释学研究[J].中国图书馆学报,2007,33(4):91-95.

[20][25]丁五启.图书馆与信息科学的认知基础——耶希·霍克·沙拉的社会认识论构想[J].自然辩证法研究,2006,(5):23-26,41.

[21]蒋永福.客观知识与图书馆——从客观知识角度理解的图书馆学[J].中国图书馆学报,2000,26(5):46-51.

[22]于鸣镝.图书馆学研究不应脱离实际[J].图书馆论坛,2003,23(1):3-6.

[23]周晓东.哈贝马斯的“认识论”与“文化滞差”中的图书馆学[J].图书与情报,2004,(1):2-6.

[24]尹鸿博,常青.关于图书馆学基础理论问题的思考[J].四川图书馆学报.2004,(1):2-4.

[26]马恒通.新中国图书馆学研究对象争鸣六十年——一个“知识说”的视角[J].图书馆论坛,2009,(6):89-93.

[27]靳希平.赫拉克利特的逻格斯与西方语言哲学的开端[EB/OL].[2006-05-28].http://www.studa.net/xifang/060528/15402523.html.

[28]B.C.克列伊坚科著,何士彬译.图书馆学研究的科学基础[M].北京:书目文献出版社,1986.

[29]乔好勤.试论图书馆学研究中的方法论问题[J].图书馆学通讯,1983,(1):54-61,94.

[30]王子舟.图书馆学专门方法论纲[J]图书与情报,2001,(4):10-16.

[32]蒋永福,王明霞.21世纪图书馆学研究方向与重点[J].图书馆,2003,(1):26-31.

[33]张欣毅.超文本范式——关于公共信息资源及其认知机制的哲学思考[J].中国图书馆学报,2003,(3):14-19.

[34]张欣毅.触摸那只无形的巨手——基于公共信息资源及其认知机制的认识论(上)[J].图书馆理论与实践,2003,(1):7-11.

[35]张欣毅.回眸一个科学本体论的进化史:基于公共信息资源及其认知机制的本体论观照[J].图书馆,2005,(1):34-38,45.

[36]熊伟.图书馆广义本体论导论:图书馆学研究对象体系的重建[J].图书与情报,2004,(5):4-8.

[37]熊伟.论图书馆学范式的形成与转换[J].图书情报工作,2004,(5):43-46,57.

[38]熊伟.追问图书馆的本质——近30年来国内图书馆本质问题研究代表性观点述评[J].图书馆杂志,2008,(7):5-9.

[39]杨晓农.知识论视野中的图书馆学对象研究——基于知识本体的解读[J].图书馆学研究,2010,(19):6-9.

[40]庞思奋.哲学之树[M].南宁:广西师范大学出版社,2005:26-33.

[41]王宏鑫.现代图书馆理论研究框架[J].图书情报工作,2003,(11):19-21,97.

[42]图情释怀.“图书馆性”及其基本图谱[EB/OL].[2007-12-27].http://blog.sina.com.cn/s/blog_3e3873f201008 5f3.html.