阎连科:像蚂蚁一样的拆迁户

2011-05-30贺莉丹

贺莉丹

“对于拆迁办来说,我的作家身份,毫无意义。我就是一个被拆迁的对象而已。”阎连科说。

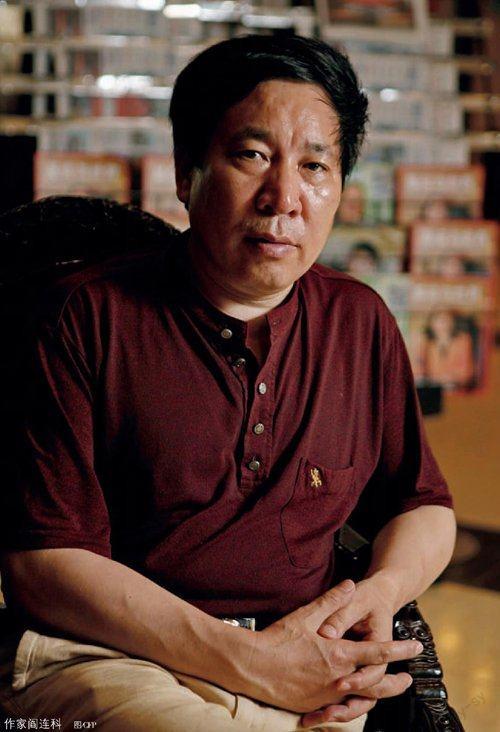

北京的秋天,仿佛快下雨的天气,相当阴沉。万圣书园的咖啡厅里,灯光氤氲。坐在《新民周刊》记者对面的阎连科,将他的条纹围巾随便地搁在木质桌面上,头发有些凌乱,普通话有着浓郁的河南腔。对于每个提问,他都认真作答,神情略微紧张。

两年前,阎连科搬到了北京西南四环的一套宅院,想在这里写一部中国的《瓦尔登湖》,一部关于人与自然对话、体验自然之美的长篇散文集。

长久以来,阎连科与他的中产阶层邻居们,都有一个朴素的田园梦想。但是,在高歌猛进的城市开发之下,在推土机的铁蹄之下,这个中国的瓦尔登湖梦,宣告破碎。

在回忆起一系列关于这场拆迁的诸多时间点时,这位在公众场合中大多习惯于谈论文学的作家,依然显得有几分茫然,表情仿佛一个被问倒的孩童。不时需要侧头细细回忆。

“希望赶紧把这个事情解决掉!”在近三个小时的采访时间中,阎连科对《新民周刊》记者重复这句话,至少不下五遍。而有时候,他又会偶有感叹,“希望这个事情最好不要发生。”

“一生最奢侈的生活”

2008年初夏,在一个饭局上,经友人介绍,阎连科获知,在北京的西南四环有一处幽静且便宜的园子可为居住之地。

当时,到这个园子考察的阎连科,简直无法相信,“在北京西南四环的近旁,会有近千亩的野园绿地,遗落在三千万人口云集纷沓的都市。”

时值今日,在面对《新民周刊》记者回忆起三年前的那种与园子的“初见”之感时,阎连科依然是充满感慨与激情的,“这个地方确实非常好。满园子都是丁香树,园子里面其他各种树木、花草,昆虫、鸟雀也非常多,而且,还有两个湖。”

“在北京市居然还有这样的地方!”他不由得加重了语气。在阎连科眼中,在北京城的四五环之间坐落的这个园子,宛如一颗被遗忘的明珠,“跟世外桃源一样,是一个非常不可思议的地方”。

“景色打在眼上,有青白的声响”,这位作家后来甚至用诗意的文字,描述园子中那一望无际的绿色投射在其内心的触目惊心之感。

也是在这里,阎连科破译了大自然的密码,“原来,野生的丁香树林,在六月盛夏中散发的凉气会如冰块对酷热的争斗。而最终,酷热不得不借助风和落日送来的体面台阶,悄然褪去,如同武戏的卸台落幕,一场安静的文戏,开始了它伟大的剧情”。

与阎连科友人相识的那位张姓开发商非常明确地跟他讲:阎老师,我们希望你来,你要是拿不出那么多钱,可以先交一些定金住进来。

而当时,阎连科也发现,园子里面已经有七八十户人家居住了。

于是,只用了几十分钟的时间,约略地走了一圈儿,阎连科便做出了他“人生中的重大决策”。

这里一幢底层建筑面积为142平方米,加上附带开发商赠送约100平方米的阁楼及约300平方米的院子的第53号院,在2009年下半年,成为阎连科的新居所。按照业主与开发商的合约,“开发商还同意帮助住户在房子前面加盖一间阳光书房”。

一切都进展顺利。为此,这位平时深居简出的作家倾其储蓄,加上签名盖章的借条,签了合同,并缴纳了30万元定金,定下了这套宅院。而直至2010年,他才凑足了全部的120万元的购房款。

对于这个被绿树环绕的售楼项目,开发商挂出的招牌是——“花乡世界名园”。

本刊记者拿到的一份花乡世界名园业主与开发商签订的合同书显示,这里被描述成“北京花乡世界名园开发的威斯康星度假种植农场,属北京绿化隔离带项目”,“是绿色园林式的度假种植农场”。

而关于此地的历史,阎连科早已做过细致研究:三十年前的北京地图上,这儿无名无姓,是一片荒野;二十年前的地图上,这儿有了名字,叫花乡公园;2010年印制的北京地图,这里又正式更名为花乡森林公园,行政区域编码为北京市丰台区花乡郭公庄711号,邮政编码为100071,电话序编为83局。

在北京城西南隅,这个被阎连科称为“711号园子”的地方,在2009年下半年装修竣工后,成为阎连科的新居,在这里,他开始了他“这一生最为奢靡的一段诗栖的人生”。

而711号园子,于阎连科有着特殊的意义。他很感激它。

“北京的繁闹里,有这一处清静,正是俗世有了它的宗教。711号园子,事实上就是一个城市对大自然膜拜的教堂。而我们,正是从凡尘进入教堂被神圣震撼的人生人世尘子。”在《711号园》中,他用细腻的笔触,这样写道。

早在1845年春,美国超验主义作家亨利·戴维·梭罗拿起一柄斧头,在老家康德科城的瓦尔登湖畔建起了一座木屋,自耕自食地生活了两年多时间。“今夜,我的笛声又唤醒了这同一湖水的回声。松树还站在那里,年龄比我大”,在这座木屋里,在这湖滨的山林中,梭罗观察着,倾听着,感受着,沉思着,梦想着,并在那里写下了不朽的《瓦尔登湖》。

而阎连科也想效仿梭罗。而他的瓦尔登湖梦,只是在找寻现实的契机。

“在我的创作中,一直对大自然相当关注,因为我来自乡村,对大自然,我有我自己的感受。在上世纪80年代末90年代初,我看过《瓦尔登湖》之后,就萌生了一个念头:这一生,我一定要写一些纯粹的一个作家对于大自然感受的文章。它肯定不可能比《瓦尔登湖》好,但至少可以表达我对大自然的敬重。”阎连科说。

在711号园中,阎连科感觉,他想写的关于中国的瓦尔登湖,或许能够将梦想照进现实,“我想,可能就是在这个地方了。这里有山,有水,有森林,有昆虫,还有很多小动物……太理想了!”

这个当时刚到知天命之年的中国作家,曾两度获得鲁迅文学奖,并获老舍文学奖,笔耕不辍。也因为写作,他感觉,他与现实的关系,一直是焦虑和紧张的。

从2009年至2011年,是阎连科在写作上的丰收期。也是在711号园中,阎连科完成了他人生中的五部著作,一共大概100万字,其中包括:两本文论(《发现小说》和《我的现实我的主义》),他视为“写作之人生的一段美好假期”的长篇小说《四书》,以及两本散文集《我与父辈》与《711号园》。

在711号园,阎连科找回了儿时在河南乡间的记忆,他脚踏泥土,开始了耕种,他在房子西端、与邻接壤的约两分地的菜园中开垦,种黄瓜、番茄、芹菜、韭菜、白萝卜、红萝卜、豆角、花生、菠菜、苋菜、香菜、向日葵、大白菜……他用几年的时间,借助书架和土生土长的常识,积累了几大本关于蔬菜生长的日记词条。他开始领略大自然四季的密码,观察昆虫和鸟雀,体会毛虫知秋,早上抓把黄豆喂麻雀,或把馒头掰碎喂野猫。

“我是真的在那片林地里悄然跪下了。跪下时后背倚着一棵长满菌菇的老树,两行脆弱的泪水淌下时,我明白这块土地和大自然的菜蔬、菌菇、林木、花草、空气和躲开了噪音挤压的711号园中的寂静,让我洞明理解了我的生命中和写作命运中的那点屈辱、跌宕和烦恼,面对大自然归还给我的拥抱和开怀的赐予,又能算得了什么呢?”在这个与城市喧嚣隔离的地方,他近乎感动地书写着他感受到的难得的人情温美和心灵的愉悦。

通常上午8点到10点间,是这位至今习惯用钢笔手写的作家雷打不动的写作时间,他通常在完成约2000字的写作后稍作休息。等下午来了,他要到院里走动走动,和自然、鸟雀们说说话,聊聊天,“以期从它们那儿获得写作的灵感和缓解一下小说故事给我带来的悲伤和紧张”,或处理杂事。

“到了傍晚,鸟归巢了,蜜蜂回窝酿蜜去了,园子的静谧,其全部的意义,似乎就是为了反衬北京喧嚣的轰鸣。”他这样写道。

南城轰轰烈烈的开发

这种生活太过美好,也很出世,仿佛陶渊明般,“采菊东篱下,悠然见南山”。

阎连科也曾经一度想过,已年过半百的他,“一定是可以在这个园子里交待后半生的”,“我可以种点菜,养养花草,可以尽情地读书和写作……说到底,我可以彻底地逃离我所不喜欢的那种烦乱的现实生活”。

而与此同时,北京南城的建设正在一路高歌猛进,成为赶超北城的后起之秀。在阎连科移居被他戏称为“城乡接合部”的711号园的那段时间,北京南城建设正在轰轰烈烈地展开。

一个公开的数据显示,在2009年之后的3年里,北京还将在南城建设246.3公里的跨区公路和101公里的区域主干道;而到2014年为止,北京南城将新建、续建7条地铁线,全长188.5公里。

像蛛网一样覆盖着这座繁华都市的地铁线,也将触角延伸到了711号园。

距离711号园正门不过数百米就是大葆台地铁站,这个房山线地铁的始发站点如今已经修葺一新。于去年年底开始运营的房山线,往西南方向延伸至房山区,30分钟就能跑完全程,让偏僻的房山区随着这座超级城市的脉搏一起跳动。而往东北方向,房山线则连接了地铁9号线的起始站、距离711号园亦不远的郭公庄站,这条在地图上用草绿色标明的地铁线,规划中将于明年全线通车,届时一路沿万寿路南延向北,行经北京西站、军事博物馆,直至国家图书馆。

而另外一条尚待实施的工程,就是万寿路南延道路工程。也是在阎连科入住的这一年,万寿路南延道路工程被提上日程。

按照时任丰台区规划分局相关负责人的介绍,万寿路南延公路长3998米,南起世界公园南侧南环铁路附近的高立庄中街,终点至科丰桥和花乡桥之间的南四环辅路,道路沿线地下铺设地铁9号线。简言之,这条规划中的公路,将更为便捷地连接丰台区与更南边的大兴、房山两区。

值得一提的是,在2009年11月22日,由中国出版集团公司和丰台区联手打造的、占地574.56亩的“文化产业总部基地”也落户在花乡世界名园即711号园中。据介绍,这是北京市首个文化出版类的产业总部基地,“它将联合国内其他出版集团,形成中国出版业对外交流的‘航空母舰”。

该项目启动仪式上,不乏丰台区主要官员亮相。“这将是南城产业结构调整的重要一步,基地建成后首先将吸引大量国内外出版商聚集丰台。”时任丰台区区委宣传部部长的李明圣在接受媒体采访时表示。

而李明圣亦介绍,“文化产业总部基地”所在的地理位置非常优越,距西南四环仅1公里,紧邻“总部基地”和丽泽金融商务区,在那里,地铁5号线、14号线及20余条公交车均在周围设有站点。该地段作为“城南计划”和丰台区发展战略中重点建设的区域之一,未来发展潜力巨大。

据阎连科的邻居们,一批于2006年在花乡世界名园购房的医生、金融家与退休政府官员回忆,当年开发商也曾承诺得很美好:这里肯定不会被拆迁,因为,“北京的‘绿肺,在这里”。

《新民周刊》记者获得的一份在2008年8月1日,由北京花乡世界名园有限公司(甲方)与阎连科(乙方)签订的购房合同上写明,“甲方负责给乙方办理产权证,第53号,园艺场地约300平方米,由甲方提供给乙方无偿使用,使用年限为39年,到期后乙方须继续使用,可申请延续使用。”

与此同时,本刊记者掌握的另外一份业主史某与北京花乡世界名园有限公司于2006年签订的购房协议上,也写明,“房屋为永久产权”,入住后一年内,开发商负责办理房产证,土地为大产权,使用年限为40年,“届满期的前一年即第39年,由花乡世界名园有限公司负责办理续约手续,个人不用交纳任何费用继续使用”。

而北京花乡世界名园有限公司,背景如何?本刊记者查阅到的一份于2004年11月9日,在北京市工商行政管理局登记的工商资料显示,北京花乡世界名园有限公司注册资本为1000万元,经营范围包括:公司经营服务;园林绿化服务;花木种植;淡水鱼养殖服务;组织国内文化艺术交流活动(组织文艺演出除外);旅游信息咨询;房地产信息咨询;接受委托提供的物业管理。

让业主们费解的是,在这背后,还有一系列的让人眼花缭乱的合同。2004年9月16日,北京丰台区花乡农工商联合总公司(甲方)又与一个名为“北京华旅酒店管理培训中心”的机构(乙方)签订了一份合作协议,该协议规定:由甲方提供574.56亩绿化隔离带集体土地使用权40年,由乙方提供花乡世界名园项目建设全部资金和所有费用。

而根据不少花乡世界名园业主的说法,开发商当时曾对他们多次承诺,等到中国出版集团的文化产业总部基地大楼盖完以后,“将统一办理花乡世界名园项目的产证手续”。

“合同上也有关于产权的承诺。但是,就在办理产证的过程中,发生了这样的事情。”阎连科说。

2006年,最早的入住711号园的住户购房价格不过3000多元/平方米。但而今,同等地域的独栋住宅,房价已水涨船高,攀升至当年的10倍左右。

推土机开进园中

到了今年四五月份,开发商告诉阎连科:711号园附近要修一条万寿路南延公路,你家要拆迁了。

此前已偶有传言。但这条规划中的新公路,究竟修到哪儿?阎连科并不知情。

业主曲念枫(化名)告诉本刊记者,去年年底,一些评估人员已到了包括他家在内的多位住户家中丈量房屋面积,他们称作为评估之用。

而开发商曾一度告知阎连科,拆迁到不了他家。所以,阎连科曾经一度有过略带宽慰的侥幸想法,因老公路要向两边拓宽,距离其之外百米左右的他家,可能会有惊无险,“原来的那条老公路,怎么可能只单单向小区方向扩宽100米?”

而今,悬在心上的那颗石头,终于落地了。阎连科相当平静地听完了开发商的拆迁告知,也并未如其他住户那般,保留任何一张所谓的拆迁公告。

其后,他去拆迁办公室谈了一次。开发商和拆迁办给予他的答复是一样的:不管房子面积大小,每家50万元赔偿金,“表现好的配合的再奖励70万元”,一共是120万元赔偿金。

与此同时,其他部分住户得到的答复为:每家赔70万元,“表现好的再奖励50万元”。

后来,经过多次协商以后,这个补偿金额变更为,不论面积大小,每户一共160万元。

为此,阎连科再次去了拆迁办,他跟该办一位马姓的副总提了三点意见:首先,他非常配合国家的拆迁,但是得让他看到这个修公路的文件与方案,这条规划中的公路到底要占多少地?其次,对于园中住户究竟该如何赔偿?这一块国家是如何规定的?给了多少拆迁款?最后,目前每户定的是赔偿160万元,这个依据是如何制定的?为什么不按照面积赔偿,而要按户为单位赔偿呢?

这位马副总回答,这是政府规定的。阎连科追问,是哪一级政府?马副总说,是丰台区政府研究决定的。阎连科说,“区政府研究的也可以,那你把会议纪要给我看一看”。马副总答得很干脆:不行,这是保密的。最终,这场谈话不了了之。

花乡世界名园的数位业主告诉本刊记者,该园内居住着近百户居民,包括阎连科在内,一共有39户居民面临被拆迁的命运:其中有7户已签订了拆迁合同,这部分涵盖那些尚未售出的房产与那些开发商有着“或多或少关联的”户主的房产;而其余32户,与拆迁办还在僵持的拉锯战中。

这些在这里居住了两三年至五年不等的居民们,在今年7月9日则迎来了一则拆迁通知。

《新民周刊》记者获悉,上述这份由北京市丰台区花乡农工商联合总公司发布的《通知》称,“万寿路南延道路工程的拆除整治工作已经启动,将对丰台区花乡农工商联合总公司管辖地域范围内的房屋实施拆除整治”,该通知仅给出了3周时间,限令业主们在7月30日之前搬离。

而园中高大葱绿的树木上,“全民动员,打好拆除整治攻坚战”的红底白字的大横幅,也挂上了。

而在7月18日,天刚蒙蒙亮的时分,一百多个身着黑衣服、灰制服的年轻人跑到园子里,开着挖掘机和推土机,大张旗鼓地将大约400米的园子东边的围墙推倒了。

那一天,业主李竞衍(化名)拿着相机去拍照,反被拳打脚踢,他的价值一万多元的相机也被砸碎。居民们报了警,警车也来到了现场。李竞衍表示,他至今尚未能获得立案,机身与照片至今未寻回。

这起纠纷,在家中写作的阎连科,事后才被告知。等他出门时,看到的是,小区的围墙已经不在了,一地碎砖铺陈,越过废墟就是那条老旧的樊羊路。

而那段时间,“门口不停地有人走来走去”,这让他觉得心烦。

两天之后的7月20日,对于阎连科而言,是一个个人选择的分界点。

这天下午,正在家中写作的阎连科突然发现,推土机轰隆隆地开进他家房后,那些训练有素的拆迁队,将他的一位邻居的带花园的宅院,在30分钟不到的时间内,夷为平地。

当天晚上,他就搬离了711号园,“连夜逃往”北五环之外的另一处居所,继续他《711号园》的余下2万多字的写作。

“铁轮下的花草,在一瞬间就成了绿色的泥浆水。而在半空灵活转动的机器臂,在不慎碰到树木的枝杈时,碗粗的树枝,在它那儿脆弱得如一根筷子般,咔嚓一下就从半空落在地面上,白哗哗的树茬,坟墓前的纸花一样悬在半空中。鸟们都在轰哗轰哗的响声中四散逃走了。”后来,在《711号园》中,他用文学的手法记录了这段感受。

711号园,“违法建设”?

接下来的7月19日、7月26日与7月30日,拆迁办催促居民搬离的公告接二连三地下达,其中,后两则拆迁公告来自一家名为“北京金达拆迁有限公司”的机构。

《新民周刊》记者看到,即使在阎连科的居所、711号园53号院的墙上,一份由北京市金达拆迁有限公司于2011年7月26日发布的拆迁通知,也醒目地张贴在墙上。

该通知声明,7月30日是拆迁大限之日,“拆除整治工作已接近尾声,拆除整治时间还剩5天,在拆除整治工作结束后,该地区将进行道路施工,不能保障水、电供应正常,对没有建设手续的房屋将依法进行强制拆除”。

到了7月30日,由金达拆迁有限公司发布的拆迁公告再度声称,“拆除整治期结束后,将不再享受任何拆迁补助,请您慎重对待此事”。

业主姜如梦(化名)告诉《新民周刊》记者,直至今日,每到白天,都有一批身着黑色、灰色制服的年轻人拿着高音喇叭在小区巡回播放劝搬公告,“上午播放一次,下午播放一次”;每到夜幕时分,还有人拿着手电筒在小区里,“挨家挨户地做记录”。

在10月8日,一则公告被挨家挨户贴在被拆迁的32座宅院的墙上,该公告声称,园中的这些“简易房屋”,“未取得规划审批手续,属于违法建设”。

而在被绿树所环抱的711号园中,姜如梦告诉本刊记者,同样是园中的住户,以一条小径为界,路的一边是“违法建设”,另一侧则为“合法建设”;而一些新建的漂亮的独栋,依然在等待买家的青睐。

而这段时间,阎连科与他的邻居们,几乎每天都能接到来自拆迁办的密集的短信与电话。

由一个署名为万寿路南延拆除整治指挥部的机构发布的这些短信,由一个固定的手机号码发出,每天就像报倒计时一样,发出字幕冰冷的指示,反复提醒身份变更为“腾退户”之一的阎连科,“不要受个别人的蛊惑,相关手续可以到指挥部来看”,“时间很紧,如果煽动您的人承诺您所受的损失他能替您承担,您可以不来,您不来也不影响房屋的按时拆除”;“发公告只是拆除违章程序的一部分”,要认真阅读公告内容,“好好学习《北京市城乡规划条例》和《北京市禁止违法建设的若干规定》,不要为了个人利益,阻碍国家重点工程建设”;还要“认清形势,任何与国家和人民的利益相违背的行为,都是绝对行不通的,继续拖延下去是极不明智的选择”,造成的损失自负;而“唯一正确的选择是到万寿路南延拆除整治指挥部办理相关手续”,搬离园区。

当他在吃饭、写作的时候,这些仿佛最后通牒式的短信,滴滴地响起,让他“无比烦恼”,“肯定很影响写作。正在写作的时候,刚好来了一个短信或电话,我明明知道这个短信可以不回,电话可以不接,但是这一天,就别想写作了”,他的内心,“总在预感着一件事情正在等待着发生”。

在过去的几个月间,这些身着黑色、灰色制服或挂着拆迁办吊牌的年轻人,数度与小区居民发生冲突。而失去了安宁生活的居民们,为此多次报警并拍下了相关视频。此种境况,远近皆知。

一个插曲是,业主姜如梦也发现,一些在附近身材高大的收破烂的,被拆迁办招聘,但其实人很难招到,因为待遇并不诱人,“一天50块,管两顿饭”。

“我是特别相信,生活背后还是有一种生活的。我们今天看到的生活中间的因为和所以、条件和结果,都不是我们能够理解的,都是有另外有一种看不见的生活在里边左右这些东西。比如,我们会去怪那些特别粗暴的拆迁队,当你知道拆迁队里的很多人是从外地来的收破烂的,他来这里就是为了赚着一天几十块钱,你会怎么说?你能怎么说?而恰恰就是这些人被雇来之后做出一些粗暴举动,比如说打人、砸东西,但是,当知道这些人的身份的时候,你会觉得,非常荒诞吧。”作家阎连科观察生活的视角,与生俱来。

“这像是一场集体荒诞。”阎连科说。

以卵击石,田园梦碎

今年10月22日,是当时拆迁办说的最后大限之日。

这一天,阎连科刚好到外地出差,他叮嘱他的妻子:发生什么事情都别管,也别去。那天,他特别关了手机,“彻底不管它”。到了10月23日,他开机后才发现,并没有收到关于拆迁的新短信。身在外地的他,还特别打了一个电话回北京,问妻子,咱家发生什么事了吗?妻子回答,没有发生什么事啊。

他当时觉得自己“长出了一口气”。这种举动,“很矫情”。

这一幕,宛如默片,颇为讽刺。

“因为你身上缺什么,你才可能去写什么。你就是在现实生活中逃离和软弱的一面,所以你会在写作中写出很强硬的那一面。”他后来颇为自嘲地解释自己的这种行为,并将它投射到自己的个性上,“我经常说,我确实不是一个好汉,不是一个强硬的人,只是一个逃避者。”

他有“制服恐惧”,“我看到所有拆迁的人,穿着制服,像公安一样在门口站着,我就觉得心里慌。”

“我也跟拆迁办很清楚地讲过:你们不要做我的工作,我一定不会做首先同意被拆迁的人,这样我觉得连做人的尊严都没了;但是,我也一定不是钉子户。”阎连科说。

在写作上,这次的事件,也是一个节点。“为了写作,我躲避到了一个奢侈的地方。”阎连科说。

而现在,这位自称为“现实主义的不孝之子”的作家,将他人生中的这段“奢侈的”岁月尘封。

十七八万字的长篇散文集《711号园》,是这位关注人性,并描绘残酷、苦难、抗争与荒诞的作家为曾经的田园梦想作出的总结。

在准备明年年初的付梓事宜时,他将原来的副标题“我一生最奢侈的生活”,改成了“北京最后的纪念”。

“在所有园里的居民都为房舍的赔偿而以死抗争并最后妥协时,我在他们的队伍中,向拆迁队提出了一个过分而可笑的要求:‘你们可以少赔我家一些钱,但不能伤了我家一棵树。这个要求让拆迁办公室的人感到荒唐而可笑,也因此答应得爽快和利落。”在这本书的结尾之处,阎连科这样写道。

他的愿望,没有落空。“落日下,与左邻右舍不同的是,他们家的树木、花草、鱼池都被独臂机掴打得折拆枝断杆,难得有一棵完整的树木还立在庭院内。而我家,葡萄树、核桃树,已经开过花的丁香和玉兰,正在盛期、满树都是火红的石榴树,还有那将近四年都受到我特殊照顾的香椿树、红楝树、老柏树和每年都要蒸吃几天榆钱儿的中年榆,它们完整无缺,除了受了独臂机隆隆噪音的干扰和机锤砸房时轰隆咚咚的惊吓,现在又都归于暂时的平安宁静了。”

在他可以主宰的文学世界中,阎连科设想了那条没有在园边稍微拐个弯的公路,“据说的设计中,会有一个立交桥的旋空转弯正在我家的房顶上和庭院的半空中。我所有的争取与努力,也无非就是可以让庭院的花草树木能安然无恙地多活两个月。当立交桥的施工开始了,这些树木花草会在壮汉和机器的咒骂声中死去或折断。原来的合约租房是40年,现在只住了3年多些就一切告一段落了。我曾经设想让自己的生命和写作了结在这711号园中53号院的人生轨迹,像蚂蚁的行走路线样,随便被一只脚和一阵风就给改变了。”

而在本刊记者发稿前,这场拆迁,依然如同箭在弦上。拆迁公告如旗帜,贴在了园中32处院落的墙上。住户们交流着关于事件进场的每个细节,仔细复印每份文档与告示。

阎连科曾经深耕的711号园的53号院前,金银果树结满了红彤彤的果子,人去楼空,建筑尚在,呈现凋敝之相。

在他家窗户的防盗网被人撬了以后,阎连科将6大书柜的藏书及物品都转移到了友人家中。11月4日,他回了趟711号园,发现有人掀开了书房的玻璃顶,顺溜而下,摸进了屋内,弄走了部分窗帘与电线。

而在阎连科的内心深处,一种恐惧、担忧与矛盾交织的情绪,一直存在。

比如,他有一种难以言传的“内疚心”,“我个人是非常不希望在媒体上闹出来的”,“毕竟还有很多人没房子住,毕竟是你还有一个地方住”。

这是两难。他也深切了解,现在的他,“必须站在这个队伍中间”,“你现在再逃,不说公民、尊严了,你连一个男人的样子都没有了”。但是,他也已经非常清楚地预见到这个事情的走向,“一定是鸡蛋和石头的关系”。而在他的上述作品中,他不过是用文字提前为这场喧嚣,写下预告。

这位关注现实的作家曾说,他通过作品,向读者传达了一种焦虑不安的感受。

而今这场拆迁纠纷,也正是他焦虑感的来源之一,“这件事情会让你觉得,今天你永远不知道明天会发生什么,这也正是我们不安的原因。”

但他依然相信,解决这种不安的唯一办法,“就是我们每个人都能够背靠法律。如果我们不能背靠法律,任何人都不会有安全感,任何人都会有一种焦虑感”。

“我还是想让这件事情赶紧过去,开始过我正常的生活,开始写作,开始读书……让一切都像以前那样平静下来。”言虽如此,但对于阎连科来说,他心中的这个瓦尔登湖梦,已经终结,不会再有。

(应受访者要求,本文涉及的部分受访者使用了化名)