就让你依靠

2011-05-30钟瑾

钟瑾

1963年的某一天,24岁的李德铭骑车路过北京长安街,忽然,他被一幅电影海报吸引住了。那是正在上映的影片《金沙江畔》,而海报上那个女主角的大头像,李德铭觉得十分眼熟——这不是老同学曹雷吗?

李德铭上初中时就认识曹雷,当时他们同在上海复兴中学,但不在一个班。李德铭是学生会主席,曹雷是学校话剧组成员,文艺活动积极分子。那时候,男女之间仍然有着授受不亲的传统思想,再加上1957年,他们一个以华东区第一名的成绩考取了中国人民大学新闻系,一个考进了上海戏剧学院表演系,南北两地,彼此没有什么往来。

此时,李德铭已经从“人大”毕业一年了,在中央广播事业局对外部(即中国国际广播电台)工作。但曹雷却因为下农村宣传总路线时染上了甲肝,不得不推迟一年毕业。《金沙江畔》正是她踏出校门之后的第一部电影。

抱着试试看的心理,李德铭往影片的制作单位——上海电影制片厂写了封信。不久之后,他收到了曹雷的回复。就这样,老同学之间开始了书信往来,一写就是5年。“到了‘文革时期,信的开头都是一段毛主席语录。”曹雷笑着说。在那个朋友一转眼就能“变脸”的岁月里,在每天要经过一番激烈思想斗争才能走进单位大门的日子里,曹雷只能把心里话告诉李德铭,她的信任换来的是李德铭的真心和耐心,于是,话越说越多,心越写越近。

“你愿意跟我结婚吗?”

1966年,“文革”开始了。因为曹雷的父亲曹聚仁先生多年担当海峡两岸的联系人,身份极为隐秘而敏感。他人在海外,在人们眼里,曹家便成了一个有海外关系的神秘家庭。“革命人士”到处贴大字报,还抄走了曹聚仁先生的1000多封家书和其他物品,好像不挖出一条里通外国的线索决不罢休。曹雷的母亲觉得此事非同小可,于是,作为长女的曹雷,在抄家第二天瞒着单位只身赶赴北京,打算找中央反映这个情况。

到了北京,人生地不熟的曹雷找到了李德铭,在她看来,这个在北京多年的老同学或许会有些路子。李德铭安排曹雷住进了中央广播事业局的招待所,然后陪着曹雷到处跑,直至把申诉书送进了中南海,转到了总理办公厅。后来,抄去的有些物品退回来了,但曹聚仁的1000多封家书却如人间蒸发一般,就此没了下落。

回到单位的曹雷,天天得参加班组会,要她交代父亲的“情况”。赴京的行为无疑加重了各种猜测,大字报上曹雷成了“女特务”、有“里通外国”之嫌,名字上也被打了大叉叉、大圈圈。而此时,远在北京的李德铭也愈加惦记曹雷,他不断写信开导她鼓励她,怕她想不开。

不久之后的一天,李德铭来到上海,出现在曹雷的面前,他劈头就问:“你愿意跟我结婚吗?”

学生时代就入了党的李德铭,毕业后又在“党中央的喉舌单位”工作,有着过硬的个人条件。而且,作为家里众多孩子中最小的一个,李德铭早早地学会了独立。“文革”中,周围人纷纷组织起“革命团体”,李德铭却不愿随波逐流,他宣称自己是“独立思考大队”,成员就他一个人。

“在这种情况下,有人愿意跟我结婚,这是非常见本色的。人家图我什么呢?”曹雷说,“那个时代是块试金石,我看到了人的很多面,也看到了真心,而李德铭是个可以托付一辈子的人。”就这样,曹雷答应了李德铭的求婚。但是,她的单位掌权的造反派却不同意开具结婚证明,而当时,没有这个是结不了婚的。不仅如此,“单位”还把李德铭叫去训话:你知道曹雷是什么人吗?李德铭说:“我们6年同学,我怎么会不知道?我们电台是涉外单位,都给我开了证明,你们凭什么不开?”

拖了一段时间之后,造反派只好放行了。为了避开上海“不好的气氛”,曹雷决定北上结婚。而当她回到上海,有的同事却不敢接受这个“嫌疑分子”的喜糖,这让她很伤心。

招待所里的“洞房”

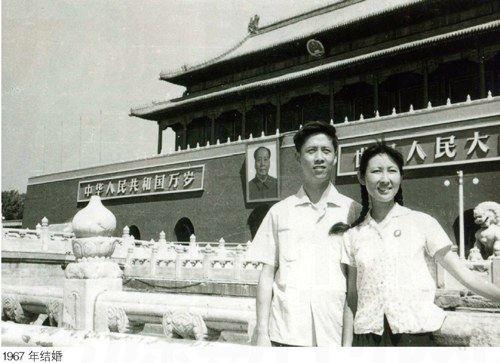

1967年的7月,在母亲的陪伴下,曹雷坐上了开往北京的火车,去跟李德铭结婚。临行前,她请裁缝做了一件粉红色的确良衬衣,一条咖啡色裙子。这就是她的新娘礼服。

李德铭在广播事业局的招待所借了间房,从集体宿舍抱去了被褥,再加上同事和朋友们从别处拼凑来的一些生活用具,“洞房”就布置好了。回想起那天的婚宴,曹雷至今还清楚地记得,“十几个亲戚朋友,花了35元钱吃了一餐”。她说,那时候没多少东西可吃,都是“革命菜”,3毛钱一份,5毛钱一份,一元钱的,就是很好的荤菜了。没有结婚照,没有婚戒,没有彩礼,但从此,李德铭和曹雷的命运紧密地联系在了一起。

李德铭的哥哥姐姐们十分欢迎这个新家庭成员,他们的孩子尤其高兴。由于电影《年青的一代》在全国上映,他们都知道曹雷,到处嚷嚷:“‘岚岚做我小舅妈了!”而且,“他们还笑话我,因为《年青的一代》里我演一个很有理想的中学生,看见表姐跟哥哥为了谈恋爱不愿去边疆,特别看不惯,我有一句台词是这样说的:如果恋爱是这样的,我宁愿一辈子不谈恋爱!孩子们就拿这句跟我开玩笑:你不是说你一辈子不谈恋爱吗?……”多年以后,回忆起这些,曹雷仍然乐不可支。

蜜月里,李德铭与曹雷骑车跑遍了北京的各个景点,用曹雷父亲留下的一台老相机,拍了很多照片。囊中羞涩的他们,觉得去照相馆很贵,于是自己买来药水,深夜冲洗放大,相纸也是用便宜的边角料,纸边多大就放多大。乐在其中。

对于沉浸在爱情中的人们来说,欢乐的时光总是那么短暂。婚假一结束,曹雷母女启程返回上海,李德铭也把被褥抱回了集體宿舍,长达6年的两地分居生活就此开始。按照当时的规定,他们一年只有12天探亲假,而且一年之中一方休了,另一方就不再享有假期。可想而知,这短暂的团聚对于李德铭和曹雷来说,是多么的珍贵啊。

为了能多团聚几天,曹雷特意选了国庆节休探亲假。可是在这期间,北京戒严,不让进人,她只能先坐火车到天津,再换另一列经过北京但只在丰台停靠的火车。那时,卧铺票对于曹雷来说,“贵死了”,她总是坐着到达目的地,而沿途小站多,她生怕丢了行李也不敢睡。当李德铭在丰台站见到她时,发现她两条腿都是肿的。

“老头”哭了

回到上海的曹雷,继续承受着政治运动的折腾——父亲在海外,母亲又没有单位,只能从她这儿下手;而且,作为全“5分”毕业的业务尖子,不但一毕业就拍电影,还当选为“共青团九大”代表,她“蹿得太快了”,是“资产阶级文艺路线的黑尖子”,这些都让她成了众矢之的——在这种种精神压力下,她的第一个孩子小产了。而李德铭却没办法从北京赶回来。对此,曹雷并不抱怨。她说,这是我自己的选择,谁让我要找一个在外地的丈夫呢?

几年后,曹雷又有了第二个孩子。她跟李德铭说,生孩子时有妈妈在,你就不用来了,等孩子满月了你再回来,那时候我也可以起床活动了。然而,由于医院处理不当,女儿出生仅36小时就夭折了。

出事之后,母亲偷偷给李德铭发了电报。医生告诉曹雷说,孩子感冒,要在医院多留几天,同时也嘱咐家属瞒着她。出院那天,看到来接她回家的丈夫,曹雷惊讶不已。接下来,李德铭每天都要到街上走一圈,假装给医院打电话询问孩子的情况,回来就安慰曹雷,孩子挺好的,不过还要在暖箱里呆几天。前来探望的人,在曹家人的嘱咐下,也只关心产妇,绝口不提孩子,这让蒙在鼓里的曹雷觉得不对劲。实在瞒不住了,家人才把真相告诉她。

1973年对于李德铭和曹雷来说,是非常重要的一年。当时,刚刚允许上海和北京的干部可以对调,正好上海的报社有人想去北京,李德铭就此调到了上海。好不容易可以团聚了,但曹雷偏偏被派下乡体验生活、收集关于“赤脚医生”的创作素材。而她本来就不想呆在干校里参加大批判,“一天到晚批这个、斗那个”,让她烦透了。夫妻俩仍是别多聚少,但是只要不再分居两地,心里就踏实多了。

回到上海的李德铭,与曹雷的家人同住,有好几年老少九口人挤在80平米左右的房子里。年事已高的外婆住在阳台改建的小房间里,下乡十年回来的弟弟曹景行一家则跟母亲挤在一间卧室里,当中用柜子隔开。直到孩子小学毕业了,曹雷一家三口才有了自己的小窝。

“文革”一结束,新生活开始了,曹雷却在1981年被确诊患有乳腺癌。这对她无疑是个晴天霹雳,但生性乐观的她,总想“犟过命去!”觉得活一天就乐呵一天,不愿悲悲切切。手术后她为了不让手臂变残,每天遵照医嘱“爬墙”——就是把手贴在墙上,靠手指的力量用上挪移,拉升手臂,爬到哪曹雷就在那里划一道线,第二天继续往上突破。来探望她的李德铭也是乐呵呵的。直到多年后,在中央电视台某个访谈节目的现场,当主持人问起李德铭这段往事,曹雷才第一次知道,癌症对于丈夫的打击远甚于自己。为了得来不易的年幼的孩子,为了好不容易闯过风浪刚刚开始的平静生活,李德铭到处投医问路,因妻子挤不进大医院的床位而忧心如焚,往往车骑一路,泪流不止。而这么多年来,任何艰难的时候,曹雷从没见过他流泪。

因为健康原因,单位打算照顾曹雷病退,曹雷却要求调到上海电影译制片厂,继续从事她钟爱的演员工作,哪怕躲在幕后不再“出头露面”。没想到一个广阔天地对她张开了怀抱。为了弥补被“文革”耽搁的岁月,曹雷忘我地工作着。了解和支持她的李德铭,不仅默默地承担了大部分家务,还负责照管孩子。然而曹雷的健康还在每况愈下,此后她又接受了胆囊摘除手术。2005年,还做了心血管支架手术。而李德铭不仅家里的事“从粗活干到细活”,冬天的时候,他甚至不让曹雷去厨房洗碗,因為“厨房没有空调怕她冷”。说起这些,曹雷觉得对李德铭很歉疚,“他一辈子自己没事,就是找了我,找来这么多事儿”。

“我是他的开心果,他是我的依靠”

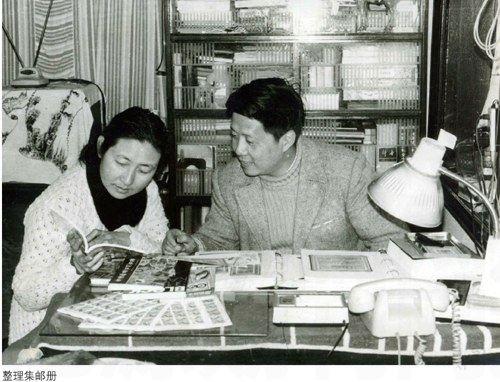

接受同样的教育,都曾疯狂地阅读世界文学名著,再加上共同的时代和青少年时期的共同记忆,使得曹雷和李德铭“说点什么都能说到一块儿去”。每当曹雷写完文章,李德铭总是她的第一个读者,从专业角度给她意见;而李德铭在电脑打字打不出来的时候,曹雷则会帮他纠正弄错的拼音。……多年来的导演、配音工作,使得曹雷对外国电影里的那些文化、景色非常向往,而集邮多年的李德铭正好也想去看看外面的大千世界。于是,在两人都退休以后,俄罗斯的乡村、南非的小镇、土耳其的集市、埃及的尼罗河风帆船上……到处都留下了他们相依相伴的身影。退休十多年来,他们竟天南海北手牵手自费游历了40多个国家!

价值观一致,矛盾就少,这一点也是很关键的。曹雷说,他们都很节俭,认为“生活里其实不需要那么多的物质”,而且一味追求金钱是不会有好结果的。当影视制作单位找上门的时候,问起酬金,她总不知道怎么开价,她说“我付出的工作时间是我生命中的分分秒秒,你拿什么来衡量我的生命?金钱怎么算得出来?”而即便酬劳微薄,她对工作也不会怠慢,在她看来,人们看到这个作品的时候,不会因为她得的钱少,就原谅她没有全力以赴。有时候,制作单位因为她优异的工作质量,主动给她加钱。而李德铭呢,多年来一直以低得难以想象的稿酬为外地一家报社写集邮专栏,只为自己喜欢。于是,每年春节对方都会寄些土产来聊表心意。麻雀有时会在他们窗外停下来歇个脚,李德铭就拿些寄来的小米或碎玉米去喂,渐渐地麻雀越聚越多,叽叽喳喳地叫唤,这时候,曹雷就跟丈夫说,“哎,你的宝贝在窗外叫你呢,快拿吃的去呀!”李德铭一边喂还会一边对小鸟嘀咕:“这可是有名的山西黄小米啊!”

生活是需要幽默感的,他们夫妻二人对此颇有同感。李德铭很喜欢美国画家蒙特·舒尔茨笔下的“史努比(Snoopy)”,认为这个形象特别幽默。于是曹雷到网上找图,又在李德铭的藏书里找到了“大作家史努比”看书、打字的图画,她把图描在布上,给丈夫绣了一个十字绣靠垫。没想到李德铭看了之后却问,怎么没有史努比的好朋友呢?曹雷又去找“小鸟”,把它绣在史努比的边上。曹雷喜欢说笑话,天南地北,各种方言,李德铭是她最好的听众,他俩在家里说起笑话来,常常笑出眼泪。有几次曹雷跟别人说笑话,李德铭在旁边听到了,还会追问:“这笑话你怎么没跟我说过啊?”

“他觉得我是他的开心果,我呢,觉得他是我的依靠。”曹雷笑着说。当上海某报向李德铭约稿、请丈夫谈谈家庭和妻子时,他欣然撰文:《家庭是个避风港》。曹雷也颇为感慨:在政治风浪中,个人根本无力自主,卷到哪里是哪里,“而老李确实给我营造了一个避风港,有人呵护的生活,心里特别踏实”。

2011年5月中旬的某一天,曹雷再次因身体不适,入院吊水,当她在药水的作用下呼呼大睡的时候,72岁高龄的李德铭则坐在旁边,一陪就是15个小时……可是没过几天,他们又活蹦乱跳地筹划着下一次的旅游了。▲